2027年からのMotoGP新レギュレーション

去る6月5日、FIMより2027年から施行されるMotoGPクラスの新レギュレーションの変更内容が発表されました。今回はこのMotoGPの新レギュレーションについて取り上げたいと思います。

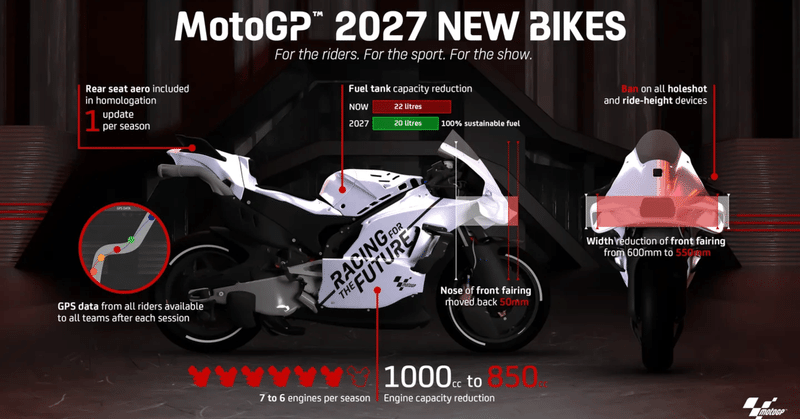

新レギュレーションの主な変更内容

2027年以降のレギュレーションの主な変更内容は以下のとおりです。

排気量縮小。1000cc→850cc。最大ボア縮小。81mm→75mm

エンジン使用数削減。7基〜8基→6基〜7基(コンセッションランクD以外)

GPSデータの公開。

変速機のギアの組み合わせ削減。24種→16種

最低重量縮小。157kg→153kg

車高調整機構の禁止。

燃料タンク容量削減。22L→20L

エアロダイナミクスの縮小。

環境燃料100%

MotoGPレギュレーションの変遷

MotoGPのレギュレーションは過去何度か変更されていますが、排気量の変更を伴う大規模なものは2007年、2012年に続きこれが3回目です。これらを簡単に振り返ってみたいと思います。

2002年、最初のMotoGPクラスのレギュレーションでは最大排気量は990ccでした。ですが、4ストローク990cc車両は従来の2ストローク500cc車両を圧倒する最高速を記録、早くも排気量が大きすぎるのではないかという声が上がりました。そして、2003年、鈴鹿サーキットで行われた開幕戦における加藤大治郎選手の死亡事故を受けて安全性を理由に2007年から排気量が800ccに縮小されることになりました。しかし、800cc化は開発費のさらなる高騰を招き、参戦台数確保が危機的な状態となったため2012年以降排気量を1000ccとする現行のレギュレーションが施行されました。以後、ECUのHW共通化、さらにSWの共通化を経て現在に至っています。

1000cc車両は速くなりすぎた

2027年からのレギュレーション変更において、排気量が縮小されるのは現行のMotoGPマシンが速くなり過ぎたからだとされています。2023年、ムジェロ・サーキットで行われたイタリアGPでKTMのブラッド・ビンダーが366.1km/hを記録しました。2007年に排気量が800ccに削減されたのは最高速が速すぎる、あるいは動力性能が高すぎることが理由でしたが、同じムジェロでの990cc当時の最高速は2004年、ホンダのアレックス・バロスが記録した343km/hなので、約23km/h速くなっています。1000cc車両はもはや990cc車両の比ではないレベルに達しており、このままではサーキットのランオフエリアの広さが足りなくなって開催できるサーキットがなくなりかないという話も頷けます。近年のMotoGPではフロントブレーキディスクの直径が355mmにまで大径化していますが、ブレーキディスクがこれだけ大きくなったのもそれだけ速くなったことの裏返しです。これ以上の大径化はキャリパーとホイールのクリアランスの関係上かなり困難だと思われますので、何らかのパワーダウンは避けられない所まで来ていると言えるでしょう。なので排気量削減は必然だと言えます。

ボア規制は800ccの失敗を繰り返さないため

排気量を850ccに削減すると同時にシリンダーの内径(ボア)の最大値も81mmから75mmに縮小されます。これは800ccへの変更が結果的に失敗に終わった事を踏まえての変更だと言えるでしょう。

2007年、排気量が800ccに縮小された当時はボアの規制が無く、排気量の減少分を補うべくドゥカティを筆頭に各社はさらなる高回転化を目指してビッグボア・ショートストローク化に向かいました。レシプロエンジンはストロークが小さいほど同一回転数でのピストンスピードが遅く、ピストンやコンロッドといった往復運動する部品の負荷が小さくなるため、より高回転までエンジンを回せます。高回転化はバルブスプリングに大きな負荷を与え、一般的な鉄製のコイルばねでは対応するのが困難なため、バルブ駆動にデスモドローミックを採用するドゥカティ以外のメーカーは皆コイルばねに替えて空気ばね(ニューマチック)を導入し高回転化競争は更に激化、最大21,000rpm以上に達したそうです。これは990cc車両よりも約4,000rpm上回るものです。最高速も2010年のイタリアGPではドゥカティのエクトル・バルベラが345.7km/hを記録しています。出力を抑制するための排気量減少でしたが、皮肉にも990cc当時のパワーを上回ってしまいました。これも800cc車両が高回転化に突き進んだためです。

極端な高回転・高出力化競争は開発費の高騰を招きました。そこにリーマン・ショックに端を発する世界同時不況が追い打ちをかけ、カワサキは撤退、スズキも台数縮小(後に参戦休止)に追い込まれるなど、参戦台数は減少の一途をたどりました。これを受けて参戦コスト削減のため、2012年より排気量を1000ccに拡大することになりました。

この時、排気量の縮小と同時に最大ボアが81mmに制限されました。ボアに上限を設けたのは高回転化競争に一定の歯止めを掛けるためです。ボアを制限すればストロークも自ずと決まってしまうため、エンジン回転数が抑制されることになります。

今回、排気量削減と合わせて最大ボアが縮小されるのも同じ理由があります。最大ボアを据え置いて排気量を縮小すれば、現行エンジンからクランクシャフトだけの変更でも対応できるので開発コストを抑制できるかの様に思えますが、この場合ストロークが15%短くなるのでその分高回転化する余地が生まれてしまいます。各社は排気量減で減ったパワーを高回転化で取り戻そうとするでしょう。まさに800ccが通ったのと同じ道で、その先には開発費の高騰が待ち構えているのは明白です。なのでストロークが大きく変わらないようにほぼボアの縮小だけで排気量を縮小しているのです。

現在の1000cc車両は約19,000rpmまで回しているそうですが、1000cc4気筒でボア81mmの場合ストロークは48.5mmなので19,000rpm時のピストンスピードは30.72m/s。これは一般に限界と言われている25m/sを既に大きく上回っています。4気筒850ccのエンジンをボア75mmで作ると、ストロークは48.1mm。ピストンスピード30.72m/sの回転数は19,158rpm。これに加えピストンが小さく軽くなるのでさらに若干の高回転化が可能と思われますが、両方合わせても990ccから800ccの時に比べれば遥かに小規模なものでしょう。

現行1000ccからのパワーダウンをKTMのテクニカルディレクター、セバスチャン・リセは30〜40ps、アプリリアのレースマネージャー、パオロ・ボノーラは25〜35psと予想しています。1000cc車両が300psならば、260〜275ps。排気量が減った分そっくりパワーダウンするなら255psなので排気量減少分をある程度補える余地があるようです。

一つ残念なのがこれまで同様エンジンのバリエーションが90度V型4気筒あるいは直列4気筒の2種類に限定されてしまうことです。気筒数が4気筒に限定されており、最大ボアも決められているので他のレイアウトは現実的ではありません。これが4気筒に限定されず、少ない気筒数が不利にならないように気筒数に応じたボアの最大値が設定されたなら他の気筒数のエンジンを採用するメーカーが現れたかもしれません。990cc時代はV型5気筒、狭角V型4気筒、90度V型4気筒、直列4気筒、直列3気筒と様々なエンジンレイアウトの車両が競い合いましたが、もうあのような事はないかもしれません。

ギア比の組み合わせの削減

MotoGPは現在変速機のギア比の組み合わせを年間24種類まで使うことができますが、2027年からはこれが16種類に削減されます。近年MotoGPの年間開催数は増加しており、年間20戦以上開催されていますが、2027年以降、これが年間16戦以下に減ることはまず無いでしょう。これまでは年間開催数を使えるギア比の組み合わせが上回っていたので個々のサーキット全てで最適なギア比を使用することができましたが、この変更でそれができなくなります。特性の似通った複数のサーキットで同じギア比を使う必要があるので少なからず妥協を強いられるでしょう。そのためエンジン特性はパワーバンドの広い、扱いやすいものにする必要があります。

850ccのボア・ストローク比は1000ccよりもロングになるのでエンジン特性は比較的フラットな物になると考えられます。なのであまり大きな問題にはならないでしょう。

燃料タンク容量削減

990cc時代、燃料タンク容量は最大24Lでした。これが800cc化に合わせて21Lに削減、1000cc化の際は変更されず、2016年のECUソフトウエア共通化の際に22Lに緩和されて現在に至っています。これが2027年からは20Lに削減されます。これは過去最小の容量です。ECUのソフトウエア共通化の際に緩和されたのは、ECUの共通ソフトではそれまでのメーカー固有のソフトに比べ緻密な制御ができず、燃費が厳しくなることが予想されたからですが、2027年以降ECUのソフトウエアが変わるという話は出ていないので今と同レベルの制御しかできないことになります。

850ccエンジンでは今以上の高回転化はほとんど期待できないので燃費は改善することになり、ボア・ストローク比がロングになるのでエンジンの効率も向上します。なのでこれも問題なく対応できるでしょう。

車高調整機構禁止

スタートの際フロントサスペンションを縮めた状態で固定させるホールショットデバイス、コーナー立ち上がりでリアを大きく沈み込ませるライドハイトデバイスは共に禁止されます。これによってスタートとコーナー立ち上がりの加速にライダーのテクニックが反映されるようになります。

ケーシー・ストーナーは今のMotoGPはライダーの技量が反映されにくく、ライダーの技量よりもバイクを開発するエンジニアの競技になっていると批判していますが、これによってある程度はライダーの技量が反映されるようになるでしょう。正直な所、ライドハイトデバイスは2027年を待たずに禁止しても良いと思います。

なお、ドルナのサイモン・クラファーは排気量の削減よりもライドハイトデバイス禁止の方が加速や最高速に与える影響は大きいと考えているようです。

空力パーツの縮小

近年のMotoGPがつまらなくなったことの最大の原因は空力への依存が進みすぎたことだと言えるでしょう。二輪に限らずレースの華は何と言ってもオーバーテイクですが、空力依存が進んだためオーバーテイク、特にブレーキングからのオーバーテイクがめっきり減ってしまいました。これは、今のMotoGPマシンがエアロパーツが生み出すダウンフォースありきの車体であるため、先行車両の直後では気流の乱れにより十分なダウンフォースが得られず、前輪のグリップが失われてしまうからです。このため以前は良く見られたスリップストリームからブレーキングでのオーバーテイクが非常に困難になってしまいました。2022年のカタルニアGPで中上貴晶選手がスタート直後の1コーナーで転倒、フランチェスコ・バニャイア選手とアレックス・リンス選手に追突するする多重クラッシュがありましたが、その原因がこのスリップストリーム内でのダウンフォースの喪失だったと言われています。

こういったエアロパーツの弊害を抑制するため、アッパーカウルの全幅と前方への突き出し量が5cm、、リアカウルの全高が10cm縮小されます。これによりウイングレット等空力パーツの大きさが縮小されますが、全幅は片側につき25mmに過ぎません。500円硬貨の直径より狭い程度しか削減されないので見た目は劇的には変わらないでしょう。

リアカウルの全高の削減量が他の2倍なのはライドハイトデバイス禁止のためと思われます。今のMotoGPマシン、中でもドゥカティはリアカウルがカチ上げられた極端な尻上がりのスタイルです。これはライドハイトデバイス作動時にリアタイヤとのクリアランスを確保するためです。ライドハイトデバイスが禁止になってテールカウルが低くなればかえってリアのウイングレットの大型化に繋がりかねないのでその分を加味しているのでしょう。リアカウルについてはこれまで自由に開発できたのが承認制となり、年間のアップデートも1回に制限されます。

正直な所、空力に関する変更内容には失望された方も多いのではないでしょうか。オーバーテイクが減る、見た目が醜いなどエアロパーツはMotoGPに良い影響を与えているとは言い難い物です。エアロパーツの大きさを制限するのならもっと大胆にできないものかと思います。少なくとも、ホイール周辺やフロントフォーク、スイングアームのエアロパーツは制限されるべきでしょうし、いっそ全廃しても良かったのではないかと思ってしまいます。ただ、排気量の削減によるパワーダウンでエアロパーツへの依存度は下がるかもしれません。ダウンフォースを得ているということは、前へ進もうとする力の一部が空力によってダウンフォースに変換されているということです。排気量削減によるパワーダウンとライドハイトデバイスの禁止による加速力の低下が空気抵抗を減らす方向に向かわせ、結果的に空力への依存度が下がる事を期待したいと思います。

最低重量縮小

500ccクラスの頃からのGPファンの方々は4ストローク化以降のMotoGP車両は2ストローク500cc車両に比べ重すぎるという印象をお持ちではないでしょうか。4気筒の500cc車両の最低重量は重くても131kg、今のMotoGP車両に比べると26kgも軽量だったので無理もないと思います。

過去の990cc車両は145kg(4・5気筒)、800cc車両は150kg(4気筒)、現行の1000cc車両は157kgとレギュレーション改定の度に重くなる一方でしたが、今回、わずか4kgとは言え初めて最低重量が軽くなることになりました。軽量化はコストアップにつながる印象がありますが、排気量縮小によるエンジンの小型化、禁止されるライドハイトデバイスの分軽くなるのでコストに影響を与えずに対応できるでしょう。

スーパーバイクより遅くはならない

MotoGPの2027年からの排気量縮小がパワーダウン必至のものであるため、一部にはスーパーバイクよりも非力で遅くなってしまうのではないかと危惧する声があるようですが、これは杞憂でしょう。前述の通り、850ccに排気量が減ることでエンジンの出力は260〜275psに減少することになりますが、それでもまだ現行のスーパーバイクと同等かそれ以上ですし、車両の最低重量もスーパーバイクの168kgに対し850ccのMotoGPは150kg、18kg軽量です。なので今のスーパーバイクよりも遅くなるとは考えられません。

2025年から導入される燃料流量制限によりスーパーバイクの出力はこれまでよりも抑制されることになります。ドルナとFIMはMotoGPをバイクレースの頂点と位置づけているので、もしスーパーバイクの方が速くなるようであれば燃料流量制限を厳しくしてスーパーバイクをより遅くするでしょう。

夢の無いレギュレーション改定

長年2ストローク車両が支配し続けていた世界GPが4ストローク化されることが決まった当時、一部のファンからは反発もあったと思いますが、ほとんどのファンにはこれから起こる変化に対する期待感の方がずっと大きかったのではないでしょうか。当時はスーパーバイクの覇者ドゥカティのGP参戦、カワサキのGP復帰、空前絶後のホンダV5、F1の技術をふんだんに取り入れたアプリリアなど、これから起こる変化への期待感に満ちあふれていました。ですが、今回発表されたレギュレーション改定内容にはそういった期待は一切感じられません。

ドゥカティのジジ・ダリーニャは新レギュレーションではハイブリッドシステムの導入を期待していたと述べていますが、そういった新しい技術の導入はありません。ただ排気量を削減して空力を減らし、車高調整を禁止する。決して悪い変更ではないのですが削減ばかりが目立つ改定で目新しい物が何もありません。これでは夢がありません。

脱炭素、脱石油は世界的な流れなのでこれに逆らうことはできませんが、であるならば、それへの対応を環境燃料100%と燃料タンク容量削減だけでよしとしてしまうのはちょっと消極的過ぎるのではないでしょうか。

ダリーニャの期待通りハイブリッドシステムの導入があったのなら、市販ハイブリッドに先鞭を付けたカワサキがMotoGPに復帰する理由となりえたでしょうし、環境技術の開発にリソースを集中するためにMotoGPから撤退したスズキを呼び戻すことに繋がるかもしれません。今のMotoGPはあまり市販車開発に資するものとは言えなくなっていますが、2027年以降のレギュレーションでもその点に大きな違いは見られません。BMWの参戦の噂はありますが、市販車開発や環境技術に資するものであれば参戦の気運はさらに高まるのではないでしょうか。

新しいレギュレーションは少なくとも2031年までは大きく改定される事はありませんが、その次の改定ではハイブリッドシステムの導入が避けられなくなっているかもしれません。

ともあれ、我々ファンとしてはレースが面白くなってくれればそれが一番なので、今は2027年からのレギュレーションでレースが面白くなることに期待したいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。次回はMotoGPの電動化について取り上げてみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?