AppleMusicのUIデザインを観察してみる

本日は、iPhoneを使用する方ならどなたもご存知であろう、「Apple Music」のUIデザインを観察したいと思います。

Apple Musicは、いわゆる音楽再生アプリであると共に、音楽サブスクストリーミングサービスでもあります。

音楽アプリのいわゆるUIクラスは、正直どのサービスもほとんど変わらないので、それをAppleがどの様なデザインで、どのように見せているのか、といった点に絞って観察していきたいと思います。

👀音楽を探す

①検索

音楽を探す際、もっとも包括的に行えるのが「検索」です。AppleMusicの検索では、まず「Apple Music」と、「ライブラリ」による検索、と2つに分けられます。

ここの切り替えは、先に単語の入力がされたとしても、タイミングに制約が無い形でスライド変更できるようになっているので、「あれ?あの曲ってもうダウンロードしてたっけ」と考える必要がない仕様です。

また、ライブラリで検索した場合は、さらにここの段階でアルバムなのか曲なのか、アーティストなのか更に絞り込むことができます。

②自分のライブラリ内

ライブラリ内では、デフォルトでは「プレイリスト」「アーティスト」「アルバム」「曲」「最近追加した曲」というリストの羅列、最近追加した項目のコレクションが表示されています。

しかし、このリストは用途に合わせて編集することができます。ここにAppleのUIに対する考えが感じられます。とうのも、例えば私はある特定の曲をターゲットにして探すとするなら、検索します。わざわざ50音順に並べられた「曲」のコレクションから特定の曲を探すことはしません。つまり、人によって辿り着きたい曲に対するルートが違います。Appleは、ある特定の「使い易い」と判断されたルートに探し方を制約するのではなく、「その人の使い方を模索させる」というUIを考え抜いていると感じました。

③サジェッション

Apple Musicには、さまざまなサジェッションが完備されています。「見つける」というオブジェクトで展開されているのは、各国のデイリートップ音楽、ベストニューソング、新着ミュージック、おすすめラジオ、その他カテゴリやランキングなどさまざまな角度から音楽をおすすめしてくれます。

「今すぐ聴く」というオブジェクトでは、自分が最近よく聞いている曲のプレイリストを自動生成されていたり、「米津玄師をよく聴くあなたに」といった具合に、よく聴く音楽に関連する音楽を集めてくれたり、よりパーソナルなおすすめを表示してくれます。

ライブラリにある曲、AppleMusicとしてある曲をAIやUIを駆使して、それぞれを相互依存の関係に持たせ、また音楽を通して世界とつながる感覚を作り出してくれています。

④コレクションビューへ誘導

どの曲に辿り着いても、その曲を歌っているアーティスト、その曲が入っているアルバム、プレイリスなど、コレクションビューへ必ず繋がることができます。

曲をもっとも小さな単位とするなら、それを内包するもっとも大きなカテゴリは、「アーティスト」となっており、それぞれのアーティストコレクションビューが存在します。アーティストを起点に曲が生成されていると考えられます。

このアーティストコレクションビューでは、最新曲→人気曲→アルバム→MV→プレイリスト→同じタイプのアーティストという順でシングルビューへ誘導するため、はじめてこのアーティストに触れた方でも入り易い構成になっています。

🎧再生する

①コレクションビューにて

AppleMusicはいつからか、再生画面がコレクションビュー内に存在できる様になりました。

選曲した後、画面いっぱいのシングルビュー(再生画面)になるのではなく、バックグラウンドで再生、シングルビューに行きたい時のみアクションがとれるトリガーを置いています。この小さな再生セクションは、どんな画面にいっても絶対に変わらずに存在します。

これにより生まれるメリットとしては、

・試聴ができる

・自分の状況が把握しやすい

・他の曲を探しやすい

などがあげられます。

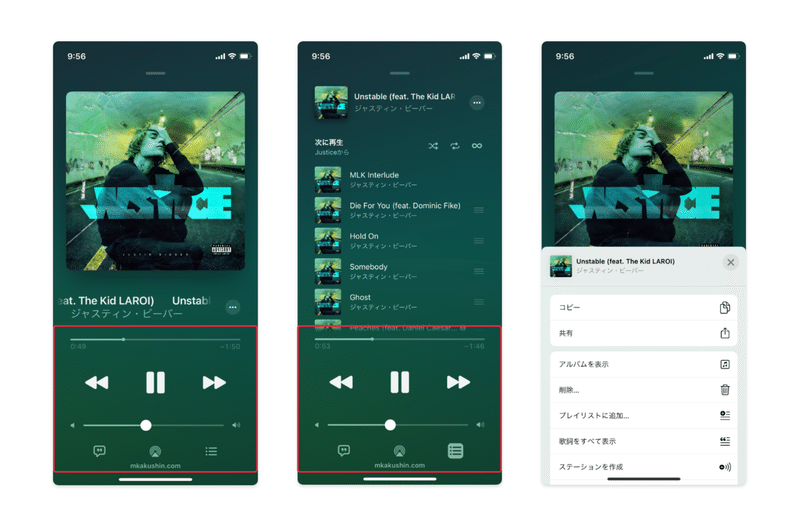

②シングルビューにて

シングルビューでは、これまでの、白を基調とした赤みがかったオレンジというテーマカラーを一度捨て、その曲のジャケットのカラーから自動判定したカラーリングで、全面的に「世界観」を訴えます。これは、今までなかったUIだなと感じました。

シングルビューには、音量/再生コントロールの他に、「歌詞」「次に再生」「シャッフル」「リピート」など細かな設定を行えますが、実はこのビューで、不変の位置をキープしているのが、

・音量/再生コントロールバー

・世界観

です。

つまり、このシングルビューでは、あくまでその曲に没入することを最大限の目的とし、細かな設定をしつつも、必ず世界観などは破壊しない配慮が感じ取れるシングルビューでした。

また歌詞の表示に関しても、ただの羅列ではなく、追いかけて歌いやすいように、今どこを歌っているのかわかるように、曲の進行に合わせて表示されます。もちろん、世界観もしっかりと固定です。ここにも、感情を切らさない配慮を感じます。

この再生シングルビューでは、明確にそこに至るまでのUIとは異なった目的を掲げ、「没入体験」を最大限に引き出していました。同じアプリ内で、目的によって「UI」という手段を変えて来ているところに、Appleの憎さを感じました。

👇ダウンロードする

AppleMusicでは、気に入った曲を、自分のライブラリにダウンロードすることができ、ダウンロード後は、それをストリーミングなしで聴くことができるようになります。

ダウンロードができる単位は、[プレイリスト/アルバム/曲]で構成されています。先ほどお伝えしたように、アーティストを起点に編成されているため、アーティストのダウンロードではなく、それ以下の「中カテゴリ」からのダウンロードができるようになっています。「+追加」というシンプルな導線で、ダウンロード中は円のゲージで表示するため、ストレスなくダウンロードを行うことができます。

まとめ

普段なんとなく利用するAppleMusicですが、「なんか使ってしまう」には、やはり理由があるんだなと感じました。しっかりと曲へ誘導するところはしっかりと誘導し、没入させるところは没入させる。誘導するにも、ユーザーそれぞれの用途に合わせられる余白を持たせる。そうしたユーザーへの徹底的な配慮がAppleたる所以だなと感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?