大切なことはすべて「佐藤可士和展」が教えてくれた。

私は、現在大阪でWebデザイナーとして働く26歳です。

新卒で繊維専門商社に入社し、デザイナーになるために2年で退職。退職から1年半後、大阪のWebマーケティング会社に入社し、現在に至ります。

私は個人的に、「デザインという方法で、対象が抱える本質的な課題を解決したい」という思いを持ち、「デザイナー」という仕事をするに連れ、「 デザイン」を物事の表層のお化粧をするだけの仕事と捉えず、「本質的に抱えている問題を【引き出し】【構想し】【表現する】」仕事だと捉えるようになりました。

そんな私は、先月の4/23(金)に、有給をとり、念願の佐藤可士和展へ行くことができました。緊急事態宣言が出る1日前ということで、「今日しかない」と、弾丸で大阪から日帰りで行きましたが、本当に行ってよかったです。

あれから1ヵ月が経ち、整理できてきたこの2021年の5月にしか書けないことを、つらつら書き連ねていこうと思います。

「佐藤可士和展とは」といった内容はもう周知だと思いますので、このnoteでは、【私が持つ価値観】×【佐藤可士和展で吸収したこと】から新たに生まれた(更新された)3つのトピックについて書き連ねたいと思います。

🚨「デザインシステム」

まず、私がこの佐藤可士和展を経て始めて腹落ちした概念が「デザインシステム」です。

「デザインシステム」とだけ聞くと、上図のようなUIデザインにおけるコンポーネントや、カラースキームの決まりなどを連想します。もちろん正しいですが、それは「デザインシステム」の一部にすぎないと知りました。

佐藤可士和展で言えば、7&iのプライベートブランドのパッケージがそれにあたります。これは、7&iのイメージを、それぞれの商品のイメージを120%表現するためのパッケージ(デザイン)における決まり(システム)です。

(そう言えば、プライベートブランドの商品が壁ぎっしりに貼られてあり、誰もが必ずセブンイレブンで見たことのあるおにぎりなんかを、皆がまるでモナリザを見るかの様にまじまじと見る様は非常に興味深かった。)

しかし、実は私がこの「デザインシステム」で腹落ちできた理由は、7&iのこのデザインシステムではなく、実は「くら寿司」ゾーンでした。

くら寿司グローバル展開のためのアートディレクションを佐藤可士和が担当し、そのクリエイティブの展示でした。

その施策の中で、新しいロゴをあしらった、社内でしか見ることのない(お客さんは見ない)段ボール、クリアファイル、マスク、エプロンなどが作られました。これらは、お客様が直接見ることはありません。

つまりこれは、全社員が、自社を大好きになって、誇りに思って、つまり「一つの方向を向いて」働くための「デザインシステム」です。なぜならそれによって、お客様に対し全社員が高いモチベーション(同モチベーション)で、高クオリティ(同クオリティ)の物を提供できるからです。

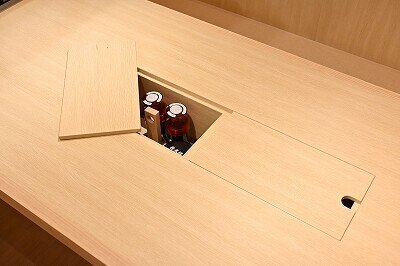

また、単純に内装に関しても、「お箸や醤油などの小物をデスクの中にしまって机を広くすること」も「デザインシステム」です。なぜなら、それによってお客様は、一貫してくら寿司が本当に提供したい「お寿司」を楽しむことができるからです。

つまり、「デザインシステム」とは、

「一貫性が保たれ、ユーザーが期待する機能性やユーザビリティを提供できるようになるための仕組み」

ということだと明確に理解することができました。

今までのデザインシステムの理解は、「サイト、UIなどで、誰が編集しても見た目がすべて同じに見えるようにすること」という、合ってはいるんだけど本質じゃない理解をしていましたが、「デザインシステム」とは、ビジュアルやインタラクションだけに関することだけでなく、もっと本質的で、感じ方や体験にも一貫性を持たせることでした。

今後の自分の活動でも、本当の意味での「デザインシステム」を意識したいと強く思いました。おそらく、そうしてできたUIコンポーネントはまた違った雰囲気を纏うかもしれません。

🗞「すべてがメディア」

佐藤可士和展を体験して得た新たな価値観の一つとして、「世の中にある物すべてがメディア」であるということです。

佐藤可士和展冒頭のセクションでは、"advertisement"というコーナーが広がっています。

そこには、Smapやユニクロをはじめ、麒麟やHonadaなどの大企業の広告達がひしめくコーナーになっていました。

特に「興味深いな。。」と感じたのは、工事中のウォールボードをメディアにする施策です。Smap、Mr.Children、ユニクロなどの広告をそこら中のウォールボードに掲載し、「街をメディアにする」という広告戦略を行っていました。ユニクロに関しては、パリやニューヨークで、タクシーやトラックにまで広告をペタペタ貼り、街中を動くメディアにしています。すごく衝撃的でした。

どれだけ、真剣に街のメディア化を構想していたのかが分かるこちらの動画内、村上隆さんとのトーク中に、「メディアになりそうな所を探しまくって、とても地理に詳しくなった」とおっしゃていいたのが印象的です。

また街だけでなく、建物や工場そのものから、消費者が必ず手にするレシートまで、隅々まで「メディア」として捉えていました。

そこで私は、彼はがずっと昔から「体験」にフォーカスしていたんだな、と感じました。彼はデザインという手法で、人間がそれによってどう感じ、どう行動するかを明確に論理的に構想し、それらを的確な場所、形にアウトプットすることで、人々の行動を促し、結果としてクライアントの利益につながっています。

それはつまり、広告のビジュアルが良いとか悪いとか、そうした表層的なことだけではなく、「広告」という本来の目的に対してどうすれば最も企業が望む行動を促進できるかを考え抜き、それらを制限のない「メディア」という選択肢の中でアウトプットする、「デザイン」です。

(もちろん、表層もその大切な要素の一つであることは決して忘れてはいけませんが。)

自分が誰かの課題を解決する時、「本質的な問題は何か」「それを最も効果的に解決できる物は何か」を制限なく、すべてに可能性を持って物事を捉えることを忘れないようにしたい、と強く感じました。

📐「ロジック」

そして自分史上最も度肝を抜いたのが、ロゴの設計図が並ぶこのセクションです。

おそらく、ここの人だかりは終始途切れることがなかったと感じます。私も、15分くらいはずっっっっとここで設計図をずっと見ていました。

彼が何らかの目的をもってデザインをし、人々の行動を変えたり、体験を変えたりするために、「明確なロジックがある」ということを思い知らされました。まさに、「論理を持って、感情に訴える」ということです。確かになんとなく「デザインってそうだよな~」とは分かっていながらも、ここまでとは思わなかったというのが正直な所です。

ロゴ制作やWebデザインする時、やはり感覚で製図をしたり色を決めたり、フォントを決めたりしてしまいます。しかし佐藤可士和が「構想する時は感覚だが、最後はきちんと数字と向き合う」とどこかで言っていたのが印象的に覚えていて、結局最後は論理を持って訴えることが本当に重要だなと、考えさせられました。

度肝を抜いたと同時に、どこか腹落ちして、嬉しくもありました。

私はデザイナーであり、自分の感情を不特定多数に表現する仕事ではなく、誰かの課題を本質的に、論理的に解決する仕事なんだ、と改めて思たからでしょうか。

今後、なぜこの色なのか、形なのか、フォントなのか、すべてに明確に答えることができ、かつその答えが、本質的に課題を解決できているか、を常に自問自答したいと思います。

🎯まとめ

「デザインシステム」「すべてがメディア」「ロジック」

改めて、今後のデザイナー人生において重要なことを学ぶことができた1日でした。すべてに共通しているのはやはり、「本質」がどこにあるかを常に追い求めることです。デザインシステムの本質は何か、全てをメディアと捉える本質は何か。その「本質」さえ本心から理解できれば、どんなことでもその状況やリソースに応じ、「デザイン」という手段で解決していけると、確信しています。

これからも日々、精進します。