スーパーマリオの「三幕構成」――マリオのデザインがなぜ素晴らしいのか

はじめに

みなさんは「三幕構成」というモノをご存知だろうか。

これは脚本の理論の一つで、いわゆる「名作」の映画やアニメのほぼすべてがこの構造で成り立っていると言われている。

視聴者が映画の世界に馴染み、感情移入を促せるように作ると自然とこのように進化してしまうわけだ。

そして、三幕構成を適用できるのは映画やアニメのような物語だけではない。

音楽や文章、動画のプロットといったあらゆる創作物に深く関わっている理論なのだ。

これはゲームのデザインにおいても同じ事が言える。

例えば、あの有名なマリオシリーズのギミックに対するデザインである。

これはマリオには大量のステージギミックが登場しているにも関わらず、プレイヤーがそれを理解し、楽しむことができる理由の一つでもある。

この記事は「三幕構成」を通してマリオシリーズのギミックの扱いを分析し、名作と呼ばれる理由の一端を理解していく物である。

三幕構成とは何か

まずは三幕構成がどのような仕組みなのか見ていこう。

一口に三幕構成と言っても書籍や解釈によって色々違うのだが、今回はおおまかに、簡単に扱っていく。

三幕構成とは物語を第一幕、第二幕、第三幕の大きく3つに分ける物だ。

第一幕では物語の設定や解決するべき問題(セントラルクエスチョン)が示され、キャラクターが紹介される。

キャラの目的や性格、テーマもここで全て描写される。

というか、されなければならない。

「チェーホフの銃」などの別の理論でも言われているように、ここで紹介されていない要素やキャラを後半で急に使うと物語にまとまりが無いと感じられてしまうからだ。

第一幕で解決するべき問題を視聴者に伝えた後は第二幕に入る。

▼映画コナンでも毎回冒頭のキャラ紹介を欠かさない。

第二幕では解決するべき問題に対して主人公たちはどう振る舞うのか、どう成長していくのかが描写される。

そうして物語が展開されていくのが第二幕だ。

大抵の場合第二幕の真ん中あたりで物語にミッドポイント(転調)が入る。

ここで登場人物の目的が変わったり、内面が変化したりして解決するべき問題への接しかたが変わるのだ。

ストーリーの方向性が大きく変わってしまうことさえある。

そうした変化も描写する第二幕の後半を展開したら、いよいよ第三幕に入る。

▼映画コナンのミッドポイントでは、「犯人はわかったが事件は終わっていない」のような状況で、ピンチの蘭を助ける事をめざすのが定番。

第三幕ではついに解決するべき問題に立ち向かう。

主人公たちは無事に答えを出し、成功することができるのか、もしくは失敗するのかが描写されることになる。

それには主人公が本当に成長したのかをテストする最後の試練が与えられる。

いわゆるラスボスだ。

最後に成功/失敗の結果によってエンディングがやってくる。

(必ずしも成功する必要はない)

そして視聴者がそれを見たときに「物語がきちんと終わった」と感じさせて満足させなければならない。

▼第一作目の名シーン。第三幕までの過程を第一幕、第二幕で丁寧に描写したからこそ、「登場人物がなぜこの答えに至ったのか」が魅力的になる。

大抵の映画やストーリー重視のゲームなどでこういった例はいくらでも出せる。

コナン映画は当然そうだし、「ff10」などは主人公とヒロインでそれぞれ三幕構成の物語が成り立っていたりする。

ヒマならいろいろ分析してみると面白い。

以上が三幕構成の基本的なところである。

次はこれらの理論がマリオシリーズとどう関係があるのか見ていこう。

マリオ3Dワールドの三幕構成

「スーパーマリオ 3Dワールド」においては三幕構成が物語ではなく、マリオが冒険するステージギミックに対して使われている。

この作品ではほぼ全てのステージで独立した三幕構成が展開される。

「4-1 アリへいの巣穴」を例に分析してみよう。

第一幕、つまりステージの最初では主役であるメインギミックが紹介される。

プレイヤーの目的はゴールへたどり着くことで、解決するべき問題は「プレイヤーはギミックを乗り越えることができるのか?」である。

ギミックは最初は安全な場所で紹介され、マリオはじっくりとその性質を観察したり実験したりできる。

「アリへいの巣穴」ではこのゲームで初めて登場する「アリへい」が目の前を歩いている。

その先では壁をものともせず歩くアリへいも見えるだろう。

プレイヤーはアリへいは何度も踏める事、アリへいは壁に沿って歩く事を学習する事ができる。

また、カンの良いプレイヤーがアリへいを踏んで壁の上に行くと、10コインブロックでご褒美が貰えたりする。

ツノアリへいもステージに登場し、このアリへいというキャラクターは「狭い足場を歩いて邪魔する敵」として紹介されている。

第二幕の前半は洞窟の中で展開される。

(視覚的に展開が進んだことがわかりやすい。専門的にはプロットポイントと呼ぶらしい。)

アリへいが狭い通路を塞いでいるので、うまく移動ルートを見ながら進んでいかなくてはならない。

「アリへいは踏むことができる」事を覚えているプレイヤーなら逆にアリへいを利用してコレクションアイテムのハンコを取ることができるだろう。

シメに大量のツノアリへいが回る狭い道を突破すれば中間地点にたどり着くことができる。

第二幕の中間にしてステージの中間で、ミッドポイントが訪れる。

ゲームは主役となるギミックに変化を与える。

「アリへいの巣穴」ではなんと今までの主役だったアリへいが突如巨大化した「でかアリへい」として登場する。

そしてマリオはでかアリへいを利用してトゲトゲの床の上を進み、奈落を飛び越えていくことになる。

ステージ中間で、「狭い足場を歩いて邪魔する敵」が「通れない道を進むために利用できる敵」として180度解釈が変わってしまったのだ。

これは実に見事な設計である。

第二幕の後半からはでかアリへいが進む危険な道を突破しなければならない。

でかアリへいはずんずん進んでしまうのでマリオが休憩する暇もだんだん短くなっていく。

ギミックを活用しながらも適切に難易度が上がっているのがわかる。

第三幕、ステージを乗り越えたマリオの元についに最後の試練が訪れる。

このゲームの最後の試練はゴールポール手前で行われる。

解決するべき問題となっていたギミックがスタッフロールのごとく登場して、「あなたはギミックを理解し、ゴールのてっぺんを取れますか?」と挑戦してくるわけだ。

「アリへいの巣穴」ではアリへいを狙ってうまく踏む事ができたならゴールのてっぺんを取れるだろう。

マリオシリーズの三幕構成

「アリへいの巣穴」のように、3Dワールドでは様々な三幕構成のステージが登場する。

それでいてステージごとに全く異なるギミックが展開されるので、プレイヤーは常に新鮮な気持ちで各ステージを楽しむことができるのだ。

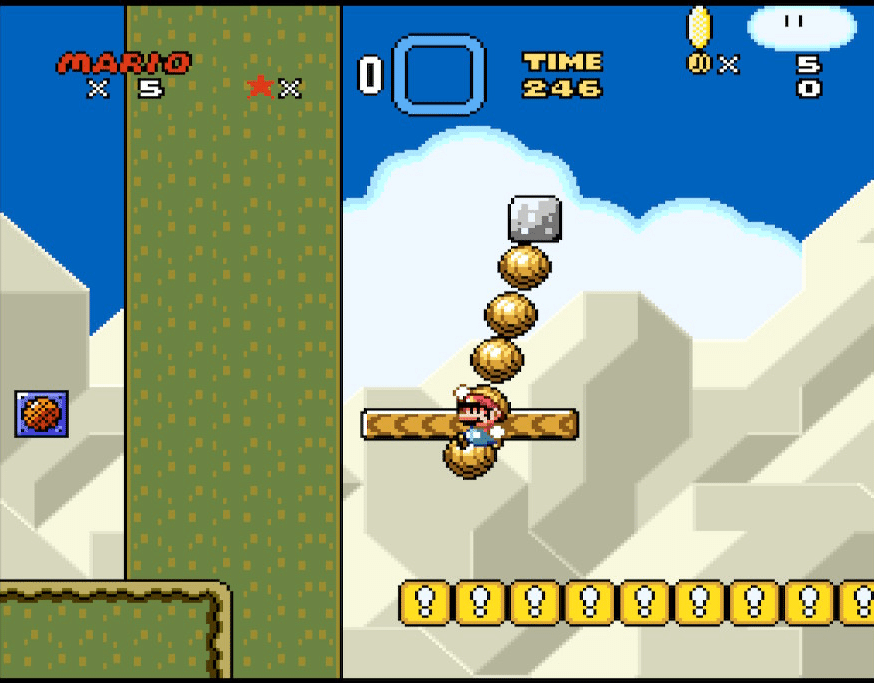

▲ギミックによって異なる最後の試練の数々

では、「3Dワールド」以前のマリオシリーズではステージギミックに三幕構成が存在したのだろうか。

次は「New スーパーマリオブラザーズ Wii」を見てみよう。

3Dワールドと同じようにゲームの教科書として使えるほど難易度デザインが上手い作品である。

しかし、難易度以外にステージを構成している部分、つまりステージ内のギミックに対する扱いはいささか異なっているようだ。

「1-1」では回転する床がメインギミックとして登場する。

ここで紹介された回転床での遊びは「1-6」でノコノコ・パタパタと一緒に展開されている。

そして「1-城」(ワールド1のラストステージ)では「回転する床」は「回転する歯車」に姿を変え、プレイヤーに試練を与える。

第一幕:1-1

第二幕:1-6

第三幕:1-城

という、ワールドを通した三幕構成になっていることがわかる。

この作品では同じメインギミックがそれぞれ別のステージで登場し展開されていく事が多いのだ。

回転床はその後、ワールドを飛び越えた「2-6」などで「移動する回転床」として再登場する。

「5-城」では金網という別のギミックと融合して登場。

最終的に「8-2」で元の回転床としての姿を取り戻しプレイヤーの腕を試してくる。

「8-2」の隠しゴールでは、3Dワールドと同じように「ギミックを活かしてゴールのてっぺんを取れるのか」というテストが行われる点は興味深い。

▼「1-城」の回転する歯車

ワールド1という三幕構成もゲーム全体から見れば第一幕に過ぎなかったというわけだ。

ワールドをまたがる構成が見える一方、ステージ一つごとに注目してみると三幕構成がそこまで明確ではないステージが存在することに気がつくだろう。

そのためかギミックが十分に説明、展開されないで終わってしまうコースもある。

複数のステージにまたがる展開のためにプレイ体験が似てしまったり、ステージ一つで完結しない区間や唐突な区間が生まれてしまっている箇所もある。

暗闇を進む「2-3」は好例で、ギミックの紹介や展開の仕方が中途半端である。

ファイアパックンとファイアスネークを順番に展開したにもかかわらず、後半にはパックンの方しか登場しない。

一体だけ紹介されるファイアブロスもこのステージで活用されるわけではない。

▼「2-3」の敵キャラはそれぞれ独立している

「Wii」で一度しか使われていないギミックでも、「New」シリーズ全体で見ると全く同じコンセプトのコースも散見される。

難易度の調整は作り込まれているが、ギミックの導入や展開はまだ未熟で、それがステージ内の三幕構成の薄さとなって表れている。

ワールドをまたいだ構成も、各ステージでギミックを使い切れなかったために生じたように見える。

ギミックの扱いはある程度の法則性を持ちつつあるものの、まだ完成されてはいなかったようだ。

(もちろんすべてのステージがそうというわけではない。空中の水を飛び移る「7-2」など良いステージもたくさんある。)

デザインの収斂進化

おそらく「3Dワールド」は三幕構成を意識して作られたわけではないだろう。

それでもマリオスタッフはレベルデザインの過程で、難易度による面白さだけではない良質なゲームプレイを追い求めたに違いない。

その結果としてだんだんとステージギミックに三幕構成が現れてきたのだ。

SFC「スーパーマリオワールド」ヨースター島コース3では、初めて登場する回転リフトには落っこちてもミスにならないように足場が置かれている。

「New スーパーマリオブラザーズ Wii」になると最初に登場するギミックは必ず安全なところで紹介されるし、ステージの中間では変化が現れる。

「7-6」でもパタメットは最初に地面があるところで登場する。

3Dワールドと比べると些細な変化だが、ステージの中間からはちょっと遅いパタメットも登場し構成に影響を与えている。

メインギミックが最後に登場し、ゴールに飛びつく仕掛けもいくつか出ている。

難易度調整の技術はこの時点で完成されているが、ステージデザインはある程度の法則性を持ち始めるにとどまっている。

そして「3Dワールド」でデザイン法則はついに完成された。

すべてのステージでギミックが紹介され展開していき、ミッドポイントを迎えて変化し、最後には試練が訪れるようになったのだ。

マリオシリーズは最初から完璧だったわけではない。

新作が作られる度にノウハウが蓄積されていき、だんだんとステージのデザインは洗練されていった。

やがてそのデザインは難易度を調整するだけの物から進化を遂げ、ステージに物語性を与えるに至ったのである。

結果としてステージには三幕構成が見いだせるようになり、プレイヤーに強い満足感を与えることに特化した物となったのだ。

終わりに

映画、音楽、創作物の共通項である三幕構成。

それが芸術の共通項とするなら、マリオのデザイン技術もまた、芸術の領域に達しているのかもしれない。

そんな上質なゲームプレイが楽しめる「スーパーマリオ 3Dワールド+フューリーワールド」はNintendo Switchにて好評発売中!

多彩な仕掛けを乗り越えてゴールの旗をめざそう!

スイッチ版で追加された「フューリーワールド」ではクッパJr.と一緒に冒険!

マリオはネコの国を、ひいては怪物となってしまったクッパを救うことはできるのか?

本作はオンラインプレイにも対応!最大四人でマルチプレイができる!

さらに、Nintendo Switch Onlineに加入していれば9,980円(税込)で2本のソフトが手に入る「2本でお得 ニンテンドーカタログチケット」を使って、いつでも引き換えることができるぞ!

かぶって、持って、投げつけて!「スーパーマリオ 3Dワールド+フューリーワールド」で遊んでみよう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?