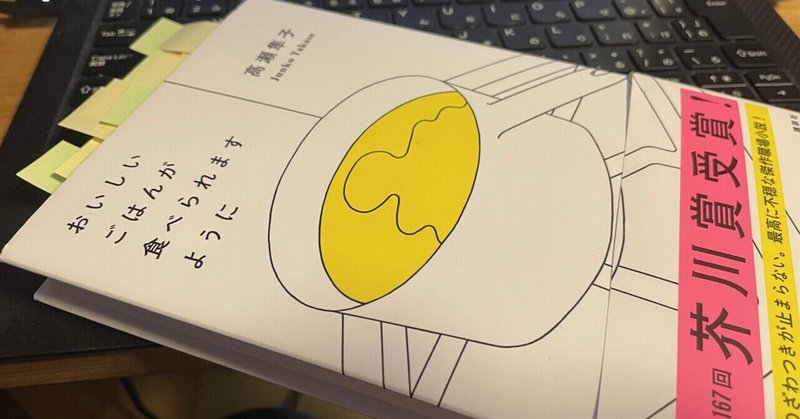

「おいしいごはんが食べられますように」ネタバレ豊富な偏見てんこ盛り解説

「おいしいごはんが食べられますように」(高瀬 隼子 著)を読んで、最初に思ったのは「どうしてわかるの?」だった。

太宰治の小説を読んだ人は、ほぼ全員が「これは私の話だ」と思うのだ、と何かで読んだが、そういう類の「どうしてわかるの?」に近い。

私は、二谷さんであり、芦川さんであった。

Amazonの作品解説には、こう書いてある。

第167回芥川賞受賞!

「二谷さん、わたしと一緒に、芦川さんにいじわるしませんか」

心をざわつかせる、仕事+食べもの+恋愛小説。

職場でそこそこうまくやっている二谷と、皆が守りたくなる存在で料理上手な芦川と、仕事ができてがんばり屋の押尾。

ままならない微妙な人間関係を「食べること」を通して描く傑作。

確かに、主題は人間関係のようにも読める。

けれど、私はこの本を「同調圧力に屈して生きるとはどういうことか」という切り口で読むのが一番しっくりきた。

この感覚を、説明できたらと思う。

「社畜&ファストフード」から、「人生を楽しむ&丁寧ごはん」へ

日本国内の食事に関する価値観は、いま、端境(はざかい)期にあるように見える。

「社畜・ブラック企業」という言葉がネットにあふれ、生きる時間の大半を「労働」に持っていかれていた人たちにとって、食事とは仕事の合間にかき込むもので、安くておいしくて量があれば問題なかった。

2011年、社畜になりかけていた若い世代が、東日本大震災をきっかけに変わりはじめる。

穏やかな日常は、一瞬にして変わることがある、と体感した人たちは「こんなところ(まち)でこんなこと(社畜)をしている場合じゃない」と動き出した。

人生は短い。

自分の人生を、自分の好きなもので満たしたい、満足して生を終えられるように、丁寧に暮らしたいと望んだのである。

まちには、ファストフードがあふれ、牛丼でも、ハンバーガーでも、回転寿司でも、選び放題、コンビニの灯りは24時間ついていて、好きな時に好きなものを買えるのがあたりまえだった。

けれど、そんな暮らしは、脆かった。

あたりまえではないのだと、みんなが気づいてしまった。

いつ消えてしまうかわからない「コンビニエンス」な暮らしに対する不安は募り、世界は反対方向へ舵を切る。

価値観が真逆に振れる。

自炊、手作りみそ、さらには畑を借りて自給自足など、3.11以降、スローフード、スローライフに目が向く人が増えた。

それまで、好きな人だけがコツコツやっていた「丁寧な暮らし」が、社会のニーズとして浮かび上がり、ちょっとしたブームになると、それに乗っかる「丁寧な暮らしっぽいことをしてみたい人たち」がその周りを取り囲む。

時代の潮流は、「便利さ」よりも「丁寧さ」にシフトした。

「将来の夢ですか?そうですね。あまり稼げなくても、自分の暮らしを工夫して、お金をかけずに、好きなことをして丁寧に生きて行けたらいいな、と思っています」

先頭を走る人の、模範解答は「ばりばり稼いで贅沢な暮らしをすること」から、こんなふうに変わったのだった。

取り残された場所の価値観

ところが、日本国内でも、そういった3.11ショックにさらされずに済んだ地域というのが一定数ある。

もともと、自給自足な生活を送る人が多い地域では、流行りのスローライフは、とっくに生活の一部であり「何を今さら」なものであった。

そして、そういう地域では、好きなことをして生きることより、伝統やしきたりに則って生きることが重要だとされてきた。

本作の主人公の一人である、二谷さん(♂)は、おそらくそういった土地の出身なのだろう。

長男が家督を継ぐのは当たり前といった、旧態依然とした価値観が生き残る町で、後継ぎとして祖母に大切にされ、おかずやおやつが妹よりも多く与えられる。

当然、妹はそれをずるいと責める。

ずるい、というその顔にあるのは頬を膨らませたかわいいものではなくて、子どもだけが素直に人に向けられる徹底して軽蔑したような容赦のない目だった。

自分が選んで長男に生まれたわけでもないのに、はじめから家を継ぐことが決められており、祖母から大事にされるかと思えば、妹には憎まれる。

どれも自分では覆せない、田舎を覆う価値感によるものだ。

大盛りのラーメンを、みんな全部食べ切って、汁まで飲んでいたけれど、おれは別にあんなにたくさん食べるのは好きじゃなかったんだった。でも、こんなにたくさん食べたくないとは言えなかった。そういう時に、頭の中でいつも再生される。男の子なんだからいっぱい食べないと。一杯食べて立派にならないと。

故郷では、誰も個としての二谷さんを見てくれず、かくあるべき姿を通して、二谷さんに接してくる。

男の子だから、長男だから、と。

その窮屈で、しんどい状況を象徴するのが、二谷さんにとっての「食べること」であり、それは逃げても追いかけてくるのである。

二谷さんと付き合うことになった職場のか弱い先輩、芦川さん(♀)は、三度目のデートで、ひとり暮らしの二谷さんの食生活にアドバイスをはじめて、二谷さんをいらつかせる。

「それはちょっと心配です。お味噌汁だけでも作ってみたらどうでしょうか。(中略)そういう、自分で作ったあったかいものを食べると、体がほっとしませんか」

しねえよ、と二谷は振りかぶって殴りつけるような速さで思う。(中略)この人に、ぐつぐつ煮えていく鍋を見つめている間、おれはどんどんどんどんすり減っていく感じがしますよ、と言っても伝わらないんだろう

二谷さんは、いらついても顔は平然としたまま、心の中で毒づくだけだ。

正しいのは、芦川さんだとわかっているから。

丁寧な暮らし・丁寧な食事が、世間に支持されているのも知っているから。

一日一粒で、全部の栄養と必要なカロリーが摂取できる錠剤ができたらいいのに、と夢想する二谷さんには、ちゃんとした食事をとるよう強制されることが、田舎の価値観を押し付けられるのと同じくらい、不快なのだ。

けれど、それを言わない。

言ったところで、わかってもらえないのも、変わらないのも、知っているから。

あなたはどんなに小さな声で話しても、周りがその声を拾ってくれるところにいるんですね。

上は、芦川さんに対して、二谷さんの心のうちで発せられるセリフだ。

ある日、芦川さんは、取引先とのトラブルで怒鳴りつけられ、職場で泣いてしまう。

落ち着くまで休んでていいよ、と周囲に気遣われ、給湯室にひっこんだ芦川さんが、慰めに来た二谷さんにぽそっとつぶやく。

「二谷さんは、怒鳴ったり、しなさそう」

聞こえないような小さな声を耳が拾ったとき、二谷さんが感じた反感が短くつづられているのがこのセリフだ。

二谷さんは、誰にも理解されたり、気遣われたり、配慮されたりしたことがない。

小さなつぶやきを拾って、やさしく寄り添われた経験がない。

ただ弱々しくて、かわいくて、やさしいだけで、仕事は全くできないのに、職場の上司からもパートの女性陣からも支持され、配慮される芦川さんは、二谷さんにとって、うらやましくてムカつく存在だ。

けれど、同時におとなしくて、何でも言うことを聞いてくれるちょうどいい恋人なのだ。

二谷さんは、田舎の価値観に反発を覚えながらも、自分はきっといつか結婚するのだろうと思っているし、結婚するのに都合の良さそうなパートナーを無意識に好きなる。

それが芦川さんなのである。

深夜にカップヌードルをすすることで守っているもの

二谷さんは、もうひとつ、コンプレックスを抱えている。

それは、進路選択に当たって、好きなこと(文学部)ではなく、将来の役に立ちそうなこと(経済学部)を選んでしまったことである。

大学を選んだ十代のあの時、おれは好きなことより、うまくやれそうな人生を選んだんだな、と大げさだけど、何度も思い返してしまう。その度に、ただ好きだけでいいという態度に落ち着かなくなる。好きより大事なものがあるような、好きだけで物事を見ていると、それを見落としてしまうような気がするし、そうであってほしいと望んでもいる。

人によっては、それほどこだわる必要を感じない、どうってことのない過去である。

だが、二谷さんにとっては、この選択は、心に打ち込まれた重たいくさびであり、そのために、文学部に進学した当時の彼女と別れてしまったほどの大問題だった。

なぜか。

古い田舎の価値観が嫌でたまらないくせに、「好きなことで生きていく」という、新しい潮流に乗れなかった自分を突きつけられるからだ。

そのチャンスをふいにしてしまった後悔をいつまでも引きずっているために、いつからでも変えられるはずの「自分の人生」を諦めているのだ。

そんな、諦観ゆえに、どっちつかずで、周りに波風立てないよう気を使って生きている二谷さんが、それでも必死に守っているものの象徴が、部屋の床に積まれた本たちであり、カップ麺だ。

恋人になった芦川さんは、かいがいしく二谷さんに、体に良くておいしいものを作り、食べさせようとする。

けれど、芦川さんは、二谷さんの本には気づかないし、話題にもしない。

二谷さんに親切にしているようでいて、二谷さんの中身に親切にしているわけではないから。

芦川さんにとっても、二谷さんは、怒鳴らなくて仕事ができる、ちょうどいい恋人なのである。

芦川さんが、夕飯を作りにくると、決まって二谷さんは、芦川さんの寝静まった夜中に、ひとりカップ麺をすする。

それは、自分のテリトリーにも、構わず侵入しようとしてくる他者の価値観への抵抗である。

「手間暇かけて自分で作る、体にいい、おいしいご飯」は、二谷さんの敵だ。

体に悪いものだけが、おれを温められる。(中略)作って食べて洗って、なんてしてたらあっという間に一時間がたつ。帰って寝るまで、残された時間は、二時間もない、そのうちの一時間を飯に使って、残りの一時間で風呂に入って歯を磨いたら、おれの、おれが生きてる時間は、30分ぽっちりしかないじゃないか。(中略)ちゃんとした飯を食え、自分の体を大切にしろ、って言う、それがおれにとっては攻撃だって、どうしたら伝わるんだろう。

さて、ここまであえて書かなかったが、この物語には、もう一人重要な登場人物がいる。

芦川さんと二谷さんの共通の後輩、押尾さん(♀)だ。

押尾さんは、仕事ができて、はっきりものをいうタイプの元気者だ。

芦川さんのように、弱さを武器に職場で配慮され、恵まれたポジションを手に入れている人間は、不愉快だ。

自分は片頭痛持ちでも、鎮痛剤を飲んで仕事に行くし、与えらえた仕事は、最後まできちんとこなさなくては、気がすまない。

なのに、なぜ芦川さんは、頭痛で早退しても、上司に「仕方ないよね」と言われ、早退したくせに、家で焼いた手作りお菓子を皆にふるまって、職場の皆から感謝されるのか。

芦川さんは、お菓子を「早退した分のお詫び」だというが、仕事の借りは仕事で返してほしいと押尾さんは思う。

世の中には、配慮が必要な人がいるのはわかる。でも

体調が悪いなら帰るべきで、元気な人が仕事をすればいいと言うけれど、それって、限られた回数で、お互いさまの時だけ頷けるルールのはずだ。結局、我慢する人と、できる人で世界がまわっていく。

と考えているし、行動にも移す。

具体的には、「芦川さんに配慮しない」という方法で。

本来、社員がするべき対外的交渉など、芦川さんの苦手な業務を、パートさん達に任せず、芦川さんに頼む。

弱さを武器にする人に「その武器は私には通じませんよ」と態度で示す、ごく真っ当な戦い方だ。

押尾さんが腹を立てているのは、同じ給料をもらっているのに生じる、不均等な仕事量や、不平等な扱いに対してであり、芦川さん自身を憎んでいるわけではない。

だから、二谷さんに「私と一緒に芦川さんにいじわるしませんか?」ともちかけても、やり方は正々堂々、公正明大なのである。

敵視しているものの正体

押尾さんは、二谷さんに興味がある。

恋愛感情かと言われると微妙だが、仲良くなりたいと思っている。

だから、仕事の後、ベトナム人一家が経営する焼き鳥屋で夕飯を共にすると、二谷さんの家に遊びに行きたいとせまる。

押尾さんが芦川さんと違うのは、二谷さんの部屋に積まれた本に関心を示したところだ。

「本が好きなの?」

と訊かれて

「二谷さんのことが知りたかったから見てたんですよ」

と応える。

何を考えているのか、何が好きなのか、仲良くなるには、そこを大事にしたいと考えているのがわかる。

芦川さんのように、守ってくれそうとか、怒鳴らなそうとか、自分のメリットで男を選ばない。

けれど、二谷さんは、中身で選んでくれそうな押尾さんが、部屋の本に関心を示すと、逆に警戒する。

自分の内面をさらすのが怖いから。

未遂で終わったその日、ベッドから抜け出した二谷さんは、カップ麺を食べようとして、やめる。

「なんか、食べたい気がしたけど、そういえば今日の夕飯は居酒屋料理だったなと思い出して。パクチーとか、パイナップルとか食べたから、頭の中でバグって、家できちんとしたものを食べた気になってた」

部屋に侵入してきた「丁寧なごはん」を祓い清める儀式のためのカップ麺。

あ、今日はうちで食べていなかった、と気づいて食べるのをやめるシーンだ。

この時の押尾さんは、二谷さんが、手間暇かけた家庭料理を憎んでいることをまだ知らない。

けれど、賢い押尾さんは、やがて気づくのである。

この人何を憎んでいるんだろう、と考えながら見つめる。美味しい食べ物、料理、自炊。それらは、憎むものの結果でしかないような気がする。

2人が共鳴したのは、嫌いなものが似通っていたからだ。

弱さを武器にする、芦川さんが嫌い。

職場の人と、大勢で食べるご飯が嫌い。

食べ物を前に、美味しいねえ、と言い合わなくてはならない時間が嫌い。

けれど、二谷さんは、嫌いなはずの芦川さんを恋人にし、職場に差し入れされた芦川さんお手製のスイーツを、みんなと「うまいっ!」と言い合う苦行も、耐えて乗り越える。

自分の嫌い、不快を表明できない。

周りと違う自分を見せられない。

空気を読んで、その時最適な行動をとろうとする。

ノーが言えないのである。

そして、周囲にあわせにいった自分が許せなくて、嫌になるのだ。

自分は同調圧力に「負けた・屈した」と思うから。

ところが押尾さんは、同じように嫌いなことをこなしながらも、それを「屈した」と捉えない。

ノーと言えなかったのではなく、自分で選んで、ノーと言わなかったと思っている。

だから、どんな選択をしても、自分で選んだことだからと肯定できるし、自分を嫌うこともない。

2人の違いは、自分を肯定しているかどうかだけだ。

「わたしたちは、助け合う能力をなくしていってると思うんですよね。昔、多分持っていたものを、手放していってる。その方が生きやすいから。成長として。誰かと食べるごはんより、一人で食べるごはんがおいしいのも、そのひとつで。力強く生きていくために、みんなで食べるごはんがおいしいって感じる能力は、必要じゃない気がして」

力強く生きていくために、みんなで食べるごはんがおいしいと感じる能力は必要ない。

こんなすごい肯定って、あるだろうか?

二谷さんにとっては、「みんなで食べるご飯を、おいしいと感じること」は、他人には軽々できることであり、できない自分が悪いのだと責めらてれる気がするものだ。

だからこそ、敵視することで、ようやく自分を守ってきた。

それを押尾さんは、ひょいと飛び越えて「できないのではなく、必要がないのだ」と言う。

自分と似ているようでまるで違う押尾さんの考えに触れ、一瞬、勇気をもらった気がした二谷さんは、言うつもりのなかった秘密を打ち明ける。

「今だ。変わるならここからだ。自分を生きるなら、本音を晒した今がチャンスだ」

と読みながら二谷さんにエールを送る私がいる。

だが、二谷さんは、相変わらず職場の人たちにも、芦川さんにも屈し続ける。

自分が嫌う古い価値観の中から飛び出せない。

目の前で、押尾さんに変わり方を示してもらっても、二谷さんはやっぱり変われないのである。

二谷さんが敵視しているのは、勇気のない自分だ。

空気を読み、空気に負ける自分だ。

それに気づかない限り、ずっと、「おいしいごはん」を、仮想敵として呪い続けるのだろう。

そしてどんどん消耗していくのだ。

体も心も。

純文学は、人の心の闇にスポットライトをあてるものだと、頭では理解していたつもりだった。

けれど、取り扱いの繊細な「食べることにまつわる闇」までテーマにし、公表しても大丈夫な時代になったのか。

そこが私には、大きなポイントだったし、なんなら安心材料でもあった。

この物語は、好みが分かれる。

嫌いな人には徹底的に敵視される話だと思う。

けれど、私は大好き。

後味の悪い、でも最高に面白い小説だった。

**連続投稿365日目**

最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。 サポートは、お年玉みたいなものだと思ってますので、甘やかさず、年一くらいにしておいてください。精進します。