ORIYAMAKE 2020年の出来事

北秋田市のゲストハウスORIYAMAKEは2018年1月にオープンしました。おかげさまで今年は3年目となり、1月2月のお客さんも多くなってきて、早春の何も知らない頃は、さぁさぁ東京オリンピックに来た外国人観光客の皆さんを楽しませてやろうじゃないの!俺のサマーウォーズを決めてやるぜ!よろしくお願いしまーす!っていう意気込みでいた矢先…。2月末に台湾とタイ政府からの渡航自粛要請のニュースがテレビで放映された途端に、ババババッとキャンセルのメールが立て続けに入り、2時間以上かけて1件ずつ返信をして、こういう事態だからキャンセル料はいりませんよ~という案内をして、ふうと一息ついたところで、さて何件予約が残っているのかなと確認したらゼロで腰を抜かしたという2020年の始まりでした。

2021年は笑顔であふれる年にしたいという願いを込めつつ、コロナ禍という前代未聞の状況でもこんな動きができたという事例を残しておこうと思っております。

【まだまだ希望に満ちていた1月】

1月は、ローカルの魅力を全国にお届けしている雑誌「TURNS」でORIYAMAKEを取材していただき、今年もまた地域の魅力をどんどん外へ発信していきたいな!という気持ちを新たにしたところでした。他にも北秋田市の色々な人が載っている号です。何故か北秋田市長とターンズ編集長がウチで対談するという、今思い出してみても謎な企画もありました。

【絶望のはじまりの2月】

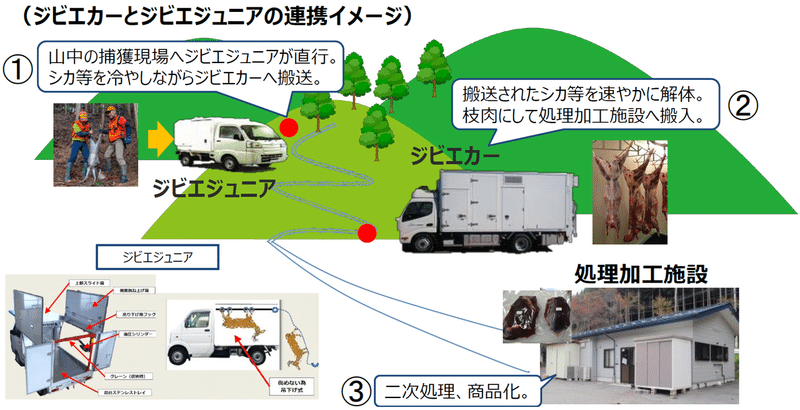

オーストラリア、台湾、フランスからのお客さんが出たり入ったりして大忙しの2月。そんな合間を縫って市役所とDMOが企画してくれたジビエ勉強会にも参加したりして、2020年は宿の特徴のひとつでもある「マタギ体験」をブラッシュアップしたいなぁと計画を練っていたところでした。それが冒頭でも書いたように、前代未聞のキャンセルラッシュ。3月以降の海外からのお客さんがゼロという状況で、これは大変なことになったなという真っ暗闇の状況でした。

【2019年の残り香があった3月】

3月は年度末ということで、まだまだ2019年の総決算、後始末をせねばならない頃でした。残っていたお支払いや振り込みの処理をしつつ、緊急事態宣言になったらどうする?宿の感染症予防対策はどうする?など初めての対応にも追われていた時期でした。

そんな中で、下記リンクにある「秋田・ソーシャルデザインの学校」というものに応募し、1年間受講していたのですが、最終発表会がオンラインで行われ、発表させていただきました。私の企画は古くからあるマタギ小屋を現代風にアレンジした【マタギ式サウナ小屋】の提案で、宿に泊まったお客さんと、地域住民の交流を主眼として、熱々な関係を築く仕組みをつくっていこうと考案したものでした。

【空白の4~6月】

約3ヵ月のお客さんゼロ期間。その間は、宿の設計デザインをしていただいた「コマド意匠設計室」さんにマタギ式サウナ小屋の設計をお願いして、キラキラと輝く案を出していただき、ワクワク増進期間として楽しんでいました。最終的には、解体・組み立てが簡単なものを設計していただき、サウナ活動もやっていこうとしていたのですが、サウナは密着度が高くなってしまうため、現在保留にしています。

そして、私自身は次の一手として、観光庁が募集していた「令和2年度 夜間・早朝の活用による新たな時間市場の創出事業」や「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」という事業に応募をしようと市役所をまわって準備をしていたのでした。結果的には意見の齟齬があり応募できなかったのですが、良い暇つぶしになったのでヨシとします(痩せ我慢)。

【徐々に動き出した7月】

ようやく予約のお客さんが来てくれた7月。ミクシィ時代のお友達から、コロナ禍の影響で本国に帰れなくなった在日外国人の方など、主に関西圏からの割合が多かったです。首都圏の方は自粛気味だったのかもしれません。

珍しかったものといえば、採用には至らなかったものの「あきたこまち」のCMロケハン隊が市役所の紹介で当宿のある根森田集落に来ていました。田んぼの中にポツンと一軒家だけあるのが理想だったみたいで、30分足らずの滞在時間でしたが、また何かの機会に使っていただけたら幸いです。

個人的には週1回の和太鼓を習い始めた時期でもあります。太鼓の時間は無心になれる時間で、最初は右も左も分からない状態でしたが、今では良い頭の切り替えスイッチにもなっているので、まだまだ鍛錬を積み上げていきたいところです。

それからマタギ関係では銃猟の免許しか持っていなかったため、ワナ猟の免許を取りました。冬に野ウサギを誘い罠で捕獲するためです。

あとは山のドローン撮影を依頼していただいたり、秋田県で「宿泊施設創生支援事業」というものがあり、なんと100万円まで10分の10で補助してくれる有難い仕組みだったので、宿のホームぺージとパンフレットを刷新するため「コマド意匠設計室」さんと「プロデュースプロ」さんに依頼をして、初めての三者打ち合わせをした月でもありました。現在は、素晴らしいホームページとパンフレットが完成して、早速効果が見え始めているところです。

【星空まみれの8月】

8月からは、秋田内陸線の吉田社長からお話をいただいて、打当温泉マタギの湯さんと、ホテルフッシュさんと一緒に「星空の宿認証」をいただいた宿として活動していくことになりました。星空の宿のオプションメニューを開発したり、天体望遠鏡の使い方を習ったり、娘たちと星空観察を毎晩したり、星空漬けの1ヵ月だったと思います。

【手広く仕掛けた9月】

DMO秋田犬ツーリズムさんや、秋田内陸線の吉田社長からは、今年は本当に様々な方をご紹介していただきました。ご縁が繋がったものや、1回の電話だけで終わったしまったこともありましたが、皆さんコロナ禍の影響で今までの販路とは別のものを探していて、多方面な連携が活発になってきた頃でした。

オンライン旅行販売のベルトラさんには、宿の記事を書いていただき、GOTOトラベルキャンペーンの割引を使える予約ページを作っていただいたりと、とてもお世話になりました。

【台湾との懸け橋を渡った10月】

10月は夏から準備していたDMO秋田犬ツーリズムさん主催のオンライン農泊イベントに出させていただいたのが大きな出来事。台湾と北秋田市、大館市を繋いで、バター餅づくりをやったり、どぶろくを紹介したり。台湾の参加者の中には50回以上も秋田に訪れているヘビーリピーターさんがいたりして驚きと喜びがありました。台湾でのアンケート結果も上々だったようで、2021年の2月には冬のオンライン農泊イベントを開催する予定だとか。

あとは、これも秋田犬ツーリズムさん経由でお話をいただいたのですが、秋田県の伝統的工芸品モニター等支援事業で秋田杉の曲げわっぱ(おひつ)をいただき、お客さんのアンケート調査に協力することになりました。宿で実施しているキリタンポ鍋体験のときに、秋田杉のおひつからご飯を出すとそれだけで歓声が上がっています。

台湾で、こちらの北鹿新聞さまによる10/17のオンライン農泊体験が紹介されました!次回に期待する声がたくさん出ています!

Posted by 秋田犬ツーリズム AKITA INU TOURISM on Wednesday, October 21, 2020

【鳥獣管理士として初仕事の11月】

11月は地元の森吉中学校からお声がけいただき、生き方講座「学びや森よしⅡ」という子どもたちに、自分自身がどうやって生きてきたのかを話すという羞恥プレイを決めさせていただきました。生徒たちからの感想をまとめたものを先日送っていただいたのですが、心がえぐられそうで、まだ内容を確認できていません…。全校生徒の前で包み隠さず赤裸々に話したものの、もっと良い伝え方があったのではないかという後悔の方が大きくて…。

感想の御開帳はもう少し心の整理ができてからするとして、11月は他に鳥獣管理士としての初仕事がありました。鳥獣管理士とは、農作物被害、生態系被害、生活安全など、人と野生鳥獣の軋轢に関する地域課題の解決を担うワイルドライフマネージャーのことで昨年資格を取得していたものです。近くでアナグマの被害に困っていたご家庭があったのですが、箱罠を仕掛けて見回りをさせていただきました。結果的にはアナグマが現れず、コンクリートで穴埋めをして終了だったのですが、お礼に愛媛みかんを1箱いただいて、それが初報酬となったのでした。

【マタギ体験を磨き上げる12月】

12月は来年に向けた活動が目白押しでした。東北DCに向けて「マタギの食と文化をテーマとした体験」ができないかという依頼があり、マタギの山野草に関する知識を活用したモニターツアーを開催させていただきました。今回の内容をこれからまとめて、来年以降の動きに繋げられるようにしていきます。

そしてもうひとつ、阿仁スキー場へ来るオーストラリア人を対象として、その滞在時間を延ばすために、周りでもう少し遊んでもらおう!というもの。そこで当宿のマタギ体験をブラッシュアップして、来年度以降の販売開始に向けた準備を着々と進めているところです。

あとは北秋田市で流行りの「ワーケーション」をできないか、という問い合わせもあったりしました。

【まとめ】

書き始めたときは、ひと月ひと言ずつ簡潔にまとめていこうと思っていたのですが、なんだかんだ出来事があり、予想外に長くなってしまいました。色々なご縁をいただき、地域の可能性の奥深さを再確認できた1年となりました。年明けのご予約は、首都圏からが主なところですが、感染症対策を万全にして、この地域と文化を楽しんでもらいたいと思っています。

おしまい。

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます!こんな記事ですが、もっと読みたいと思った方はサポートしていただけますと、記事の更新頻度が100倍になります👍