読書|「発達障害」と間違われる子どもたち

先日、

発達障害のお子様をお持ちの

お母様よりご相談を受けました。

「私ももう少し勉強しないと…」

と、思いながら本屋をウロウロしていると、

最近、そういう本が増えてきたように感じる。

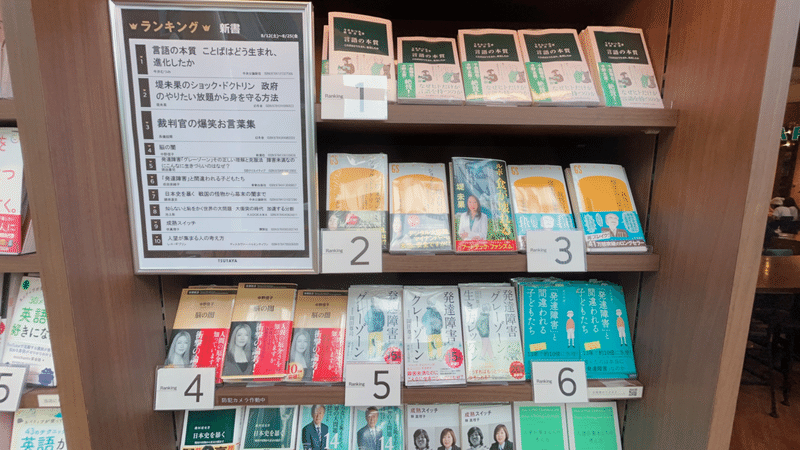

そこで今回は、

新書ランキング6位になっていた

「発達障害」と間違われる子どもたち

を読ませて頂いた。

こちらの著書には

「発達障害もどき」について

書かれていた。

「子供が何故、

発達障害っぽくなってしまうのか?」

と、いうことが

わかりやすく書かれていたので

その一部をご紹介させて頂く。

・まずは脳が発達する順番について

脳の発達順番は、どんな人でも変わらない。

人間の脳は生まれてから約18年をかけて、さまざまな機能を獲得しながら発達していく。そして脳の発達する順番はどんな人でも同じです。

まずは脳の一番中心にある「①からだの脳」、その次に大脳にある「②おりこうさん脳」、最後に育つのが前頭葉にある「③こころの脳」。

この先常に出てくるワードだ。

①からだの脳…

脳幹や間脳、扁桃体などの部分。呼吸・体温調整など生きるのに欠かせない機能を担う。

起きること、寝ることのリズムをコントロールする。食べる量を調整する。扁桃体の働きにより、今起こっている出来事について快か不快かを判断して、闘争か逃走かを選択する機能。危険を避ける能力。

これら重要な機能は0〜5歳の間に盛んに育ちます。この脳が育っていないと、次に説明する「おりこうさん脳」も「こころの脳」も育ってくれません。

一番重要な脳が最初に育つ。

②おりこうさん脳…大脳新皮質のことを指す。言葉・計算の能力、勉強やスポーツに関わる。

体の脳を覆っているしわしわの部分で、私たちが脳と言われて一番に思い浮かべる場所です。

言葉を使うこと。知識を蓄え、それを使って考える力。

1〜18歳ぐらいまでの間に時間をかけて発達します。6歳以降から過疎が加速的に発達していきます。

おりこうさん脳を育てる。

③こころの脳…前頭葉の部分。想像力を働かせる、判断するなど「人間らしい能力」を司る。

感情や衝動を抑えて、じっくり考える力。小さい子供が嫌なことがあると大声で泣きしたり、面白いことがあると没頭して周りのことが見えなくなります。子供が良く親からはぐれて迷子になってしまうのも、興味のあることに気を取られてしまうから。これは「こころの脳」が発達しきっていないから。

突発的な感情を作るのは「からだの脳」ですが、その感情を「こころの脳」で抑制してくれるのです。

・コミニケーションをスムーズにしてくれるのもこの「こころの脳」の働き。

「ボール遊びをしたい」と思っていたのに、まわりの友達に「ボール遊びはしたくない」と言われたときも、この「こころの脳」の出番。「ボール遊びではなく、何をしたい?」意見を聞き、一緒に遊べる方法を見つけようとする。

10〜15歳にかけてつくられ、18歳前後まで発達を続けます。

実は、「こころの脳」は「おりこうさん脳」に知識や情報などの記憶が十分に蓄積されてから、それらを前頭葉(こころの脳)で統合していく形で発達していきます。つまり、おりこうさん脳が発達しなければ、こころの脳も発達しません。同様にからだの脳が育っていないとおりこうさん脳もうまく育たないことが研究からわかっています。

「からだの脳→おりこうさん脳→こころの脳」の順番に、脳の部位を育てて行くことが健全な脳の発達には欠かせないのです。

脳の発達障害を、家づくりに例えると…

家全体を支える1階部分が「からだの脳」。

2階部分が「おりこうさん脳」。

「からだの脳」と「おりこうさん脳」を繋ぐ階段の役割を果たすのが「こころの脳」です。

0〜5歳で、1階部分の「からだの脳」を育てる時期。この時期は優先して、からだの脳を育てる時期です。しかし、この時期に早期教育などで、「おりこうさん脳」ばかり刺激すると、土台がうまく育たないことがあります。

脳のバランスが崩れてしまった結果が「落ち着きがない」「集団行動ができない」「ミスや忘れ物が多い」「睡眠障害」「姿勢や態度がおかしい」などの症状が現れる。

からだの脳が育っていない子供は「発達障害」と勘違いされてしまうことが多い。

この後、

「脳を作り直すたっつ一つの方法」

という内容に入る。

もし、続きが興味がある方は、

是非、書店で本を手に取って頂きたい。

次回は、

今回の本と読み合わせると

わかりやすかったこちらの本を

投稿させて頂きます。

宜しければサポートお願い致します!頂いたサポートは、教材、勉強費用に使わせて頂き、より良い記事を書かせて頂きます。