コラム(14日)、経済を考える一つの視点、「トリクルダウン」か、「トリクルアップ」か

なんとなくぼんやりとした「不満」が胸の中でさざめいてる。日本人は、いや、日本はこの先、何を基軸として未来に向かっていこうとしているのだろうか。政治家も、財界人も、学識経験者もこの点について多くを語らない。語っている人はいるのだろうが気が付かないだけかもしれない。政治も経済も改革を叫びながら中途半端だ。芯がないというか、ワクワク感がない。そんな思いを抱きながら文藝春秋(6月号)で経済学者・岩井克人氏の「2つのディストピア、米中に飲み込まれるな」という論説を読んだ。岩井氏は世界経済を「第1次グローバル化(イギリス帝国の覇権のもとで進展した)」と「第2次グローバル化(第1次の破綻の反省を踏まえて国際機関主導で始まった)」に分けて論考を進める。今は「第2次」の終焉による混乱期に相当すると指摘する。

経済のグローバル化は英国の経済学者リカードが「各国が比較優位なものを輸出し、比較劣位なものは輸入することによって、世界全体の生産性が上昇し、全世界の所得を成長させ、途上国の貧困を激減させる効果がある」と理論化した。理論はその通りであっても現実は競争の激化や、各国の中に比較劣位にともなう「敗者」の顕在化などで新たな混乱を生み出し、いつの時代もグローバル化そのものが破綻に向かうのである。G D P世界第1の米国と第2位の中国によって生み出された第2次グローバル化の綻びは、リカードの理論が依然として克服できない現実を改めて浮き彫りにしていると説く。なるほど、朧げながら岩井氏の主張の概略が理解できたような気がする。それで日本はどうすればいいのか、問題は胸の中で渦巻くぼんやりとした「不満」なのだ。氏の論説に耳を傾けるしかない。

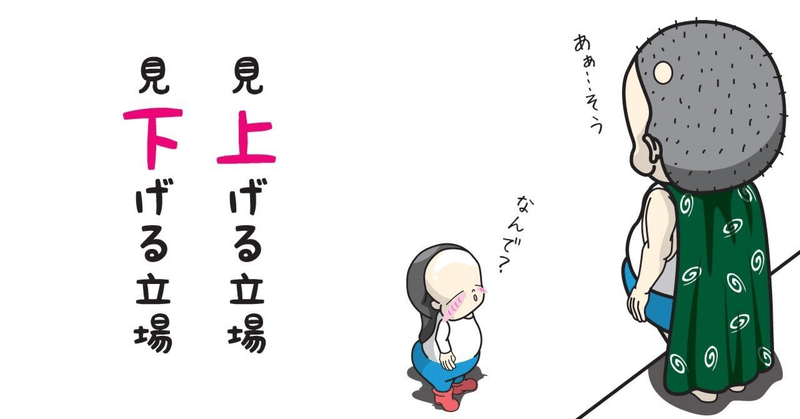

氏はこれからの経済にとって重要なのは「多様性だ」と説く。そして「日本の資本主義のあり方、会社システムのあり方が、『多様性』を持つことを歴史的に示してきた」というのだ。なんとなくすっきりしない結論だ。ここまできて最近読んだ浜矩子著「さらばアホノミクス、危機の真相」に書かれていた「逆トリクルダウン」という言葉を思い出した。資本主義も会社システムも現状の基軸はトリクルダウンなのだ。強いもの、大きいものをより強くすれば富が滴り落ちる。プーチンも習近平も発想は同じ。権力のトリクルダウンだ。資本主義も会社システムも新しい地平を切り開くためには逆トリクルダウン、トリクルアップと言い換えてもいい。上意下達ではなく下意上達が必要なのだ。権力者の上意はモノクロ、庶民が育む下意は多様だ。底辺で蠢く庶民を豊かにすることで、国家も企業も豊かになる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?