【読書メモ】読みたいことを、書けばいい。

この本。友人からお借りしました。

読後感。雑に感想を言うと、"部分部分にかなり良いと思える記述もあったが、全体としてどんな内容だったが思い出せない"というものである。

いや、それは雑すぎるのでもう少し整理するか…

本の構成

この本の大構成は

第一章:何(what)を書くのか

第二章:誰(who)に書くのか

第三章:どう(How)書くのか

第四章:なぜ(why)書くのか

となっている。

感想

第一章:何(what)を書くのか

→この章はとても良い。自分でかきたいことをちゃんと定義しなさい、という内容だが、自分の頭にない言葉の定義が語られていて感心するところが多かった。

第二章:誰(who)に書くのか

→あまり自分に響かず。そもそも他人のために書くという視点で殆ど記事を書かない自分としては他人事に感じた。

第三章:どう(How)書くのか

→この章も非常に良い。他の人の文章で不快に感じる部分があったとして、その何が不快なのかということをきちんと説明してくれている。

書いている内容は漫然と文章を書いている人にとっては厳しい内容だが、全体的におちゃらけたテンションで書いているこの本の中でも締まった内容。

第四章:なぜ(why)書くのか

→あまり響かなかった。多分その理由が自分の内的動機とは異なっているためで、感情移入できなかったのだと思う。

第一章と第三章でハッとする言い回しがいくつもあって、第二章と第四章はふ~んで終わってしまったために、全体としてどうだったかを言いにくい、となっている。

第一章のふるった表現

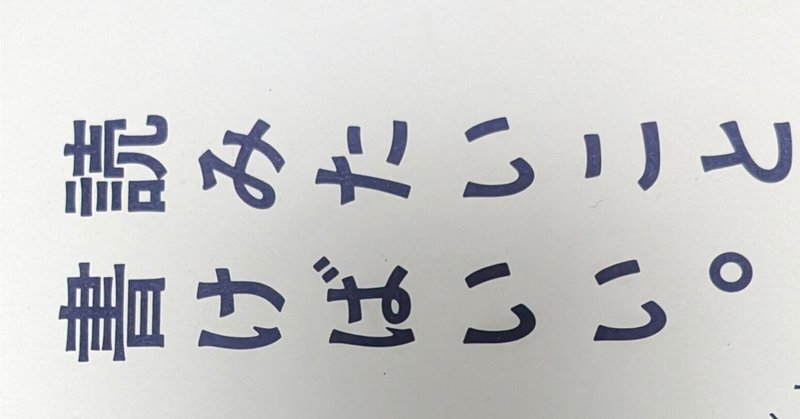

最初はこれ。頭に事象と心象のXY軸が浮かぶわかりやすい説明。

随筆とは 事象と心象が交わるところに生まれる文章

これに照らし合わせると、自分が書こうとしているのは随筆なのだということを再認識させられる。自分がnoteというplatformをどのように使うかを定義したときに記録を書くこと、心境を書くことと最初の記事に書いているが、それらには有機的な繋がりを持たせようとしている。

事象寄りのものを書くのならば、それはジャーナリスト、研究者であり、心象よりのものを書くならば、それは小説家、詩人である。それらは、どちらもある種の専門職というべきものであるそのどちらでもない随筆という分野で文章を綴り、読書の支持を得ることで生きていくのが、いま一般に言われるライターなのである。

これも後生憶えておきたい定義。こういう解釈の辞書が出たら売れるかも知れない。

趣味の定義 手段が目的にすり替わったこと

第二章のふるった表現

こう思うこと、ありますよね

私が言いたいことを書いている人がいない。じゃあ自分が書くしかない

第三章のふるった表現

文章を書くには"事象"ありき。

随筆とは結局最後には心象を述べる著述形式だということは述べた。しかしそのためには、事象を提示して興味を持ってもらわなければならない。事象とは常に人間の外部にあるものであり、心象を語るためには事象の強度が不可欠なのだ。

書くという行為において、最も重要なのはファクトである。ライターの仕事はまず「調べる」ことから始める。そして調べた9割を棄て、残った1割を書いた中の1割にやっと「筆者はこう思う」と書く。

おわりに(唐突に始まる自分語り)

この本を読みながら、自分の場合は若い頃と今ではものを書く理由が変わっていることに思いを巡らせている。若い頃の書き方の特徴としては、自分の頭の中を駆け巡る感情を分かりにくく婉曲し文字にする。口で言えないことを文字で書く、という感じの、いわば排泄物を色紙に包むように書いていたことを思い出す。

今は排泄行為目的では書いていない。昔よりは負の感情に飲まれなくなったので、上にある"私が言いたいことを書いている人がいない。じゃあ自分が書くしかない"という部分があったら逃さずそれを書きたいといういわばアイデンティティの椅子取りゲームが目的だ。(↓ムーピーゲームの記事↓ とかはまさにこれ)

今は言いたくても周りに共感してくれる人がいなくて言えないことを書いている。

地球上からチビチビと友達を探しているのだ。心の家が欲しいんだ。

ただまぁ、本人にとって渾身の記事だったとしても、周囲に受けるかどうかはまた別の問題である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?