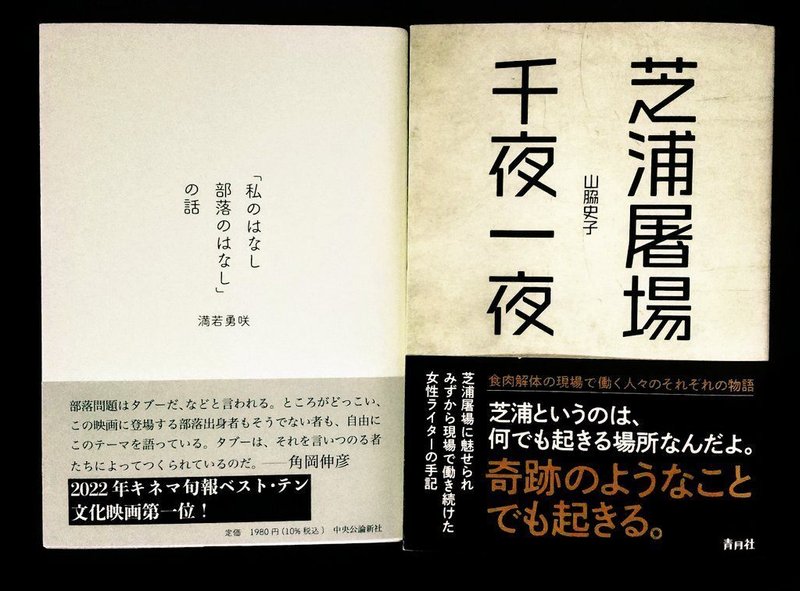

屠場で働いた女性ライターが書いた私的ノンフィクション『芝浦屠場千夜一夜』。田原町のリーディンライティン ブックストアで著者インタビューを行います。

田原町にある本屋さん

「Readin'Writin' BOOKSTORE」(リーディンライティン ブックストア)で、

『芝浦屠場千夜一夜』(青月社)を書かれた山脇史子さんをお招きして、公開インタビューをします。

ノンフィクション

【芝浦の屠畜解体現場を見学した後、「一週間ほど働かせてもらいたい」と、意思表示をしてから、実現までに三か月ほど時間がかかった。作業現場には女性がほとんどいない。東京都職員である解体作業担当は、当時全員男性。内臓処理業者の作業場には、数人女性がいたが、経営者の家族親類で店や自宅がすぐ近くだった。

着替えはどうする。風呂やシャワーは? トイレだって現場は男性用だけしかないぞ。……でも、なんとかなるのではないかしら。そう思っていた時に、

「やりたいなら、やらせてみたらいい」

と、言ってくれる人が眼の前に現れた。】

『芝浦屠場千夜一夜』の書き出しの一場面である。(タイトルで「女性ライター」と付記したのは当時男性だけの職場だったことによります)

眼の前のその男性は、

「無理だと思うよ。話ならしますから。芝浦の何が知りたいの」と問いかけ、山脇さんの返答を聞くと「うん? じゃあ来てみれば」意外なほど、あっさり承諾したという。

山脇さんはフリーランスのライターで、新聞や雑誌に働く女性向きの記事を書いてきた。仕事じたいは面白かったが、自分が「何を知りたいのか」がわからなくなっていたときに出会ったのが芝浦屠場だったという。読みながらワタシにも思いあたることがあるなあと思いました。

そして通いはじめると一週間のはずが、7年間に。

屠場(東日本では「とじょう」、西日本では「とば」と呼ぶ)の作業場の様子(たとえば、切り傷は日常。手が滑ってナイフを落としそうになったときに

「あわてて、つかもうとしない。潔くおとす」そうでないと刃を握ってしまうと指導を受ける)。

悪弊(一部にタダ働きが常態化していた)を改善していった労働運動の歴史、屠場で働くひとたちの人物像(たまたま手助けした相手があとから、「おれは右翼だけど、解放運動もしている」とつっかえながら礼を言いにくる。その彼が皮革関係の仕事をしているとわかる。たった一回しか登場しない短いやりとりながら印象にのこる)を細やかに描きだしている。

なかには、差別的な文言をめぐり出版社の人たちとの団交場面に立ち会いもする。ここは読みながら、問われる側にジブンがいたらと考えもした。臨場感があった。

しかし、公開の場でインタビューしようだなんて。ああ、なんてことを、とワタシ目下後悔モードに入っています(;´д`)。

30年ほどインタビューしては記事にまとめることを仕事にしてきました。だけど、じつはすごいあがり症で、4人以上がその場に居合わせるとダメダメなのをすっかり忘れていた。

しかも著者の山脇さんにお会いするのは当日が初めて。まあ、相手を知らないという、そのこと自体はいつものことなのですが。

そもそもどうして公開インタビューを思い立ったかというと、たまたま書店で手にした『芝浦屠場千夜一夜』というこの本が、すんごく!!面白かったから。それだけ。

30年ほど「週刊朝日」の「週刊図書館」という読書頁の中の「書いたひと」インタビューをやってきたのですが、週刊朝日はこの5月で休刊。インタビューはしたいが発表する場がなくなった。でも、この著者には会って聞いてみたいと思ったんですね。しばらく様子をみていても取材記事が出る気配もないし。本が出ていることじたいを知らないひとは多そうだ。もったいない!

『芝浦屠場千夜一夜』は、ナイフの扱い方、食肉となるまでの作業行程の描写の緻密さとともに、そこで交わされる会話が生き生きしている。職場のリーダーと食堂でメシを注文する際のささいなエピソードはこの人物を語るうえでスパイスになっていて「ザ・ノンフィクション」っぽくもある。

「屠場」を題材にし、なかの会話がいい(人間味がただよう)ノンフィクションで読み物としても面白い。類書でわたしが思いうかべるのは、

『世界屠畜紀行』(内澤旬子・解放出版社→角川文庫)、

『牛を屠る』(佐川光晴・解放出版社→双葉文庫)、

『被差別部落の青春』(角岡伸彦・講談社)。

『芝浦屠場千夜一夜』はこれらに連なる作品です。

「屠場」は取材をするのは難しいといわれ、書かれた作品も少ない。しかも山脇さんは「書きたい」という思いはあるものの長いこと書けずにいた。

7年もライターの仕事の傍ら「見習い職人」として芝浦屠場へ通いつづけたのはどうしてなのか?

一旦そこを離れ、20年後のいま、当時の体験を「私」の目線で本にまとめようと考えたのはなぜなのか?

すでに当時出会ったひとたちの多くはここを去り、他界したひともいる。30年近い時間が経過したにもかかわらず、会話や情景描写がリアルタイムのように生き生きしているのがまず驚きでした。

とともに、雑誌などの仕事をしてきたけれども単著としての本の刊行はほぼこれが初めてというのも意外です。文章と構成がしっかりしている。

インタビューでは、そうしたことを尋ねつつ、この本の面白さを掘り下げられたらと考えています。

ちなみに「食肉」に関していうとワタシは、十代のころは親が困り果てるほどの偏食で、とくにほとんどの肉が食べられませんでした。

初めて連れて行かれたお好み焼き屋では、具はキャベツと卵だけの特製のを作ってもらっていたし、駄菓子屋のタコ焼きはタコを弾き出して食べていました。

給食で出たクリームシチューの鶏肉を残していたら、近所のタナカくんが先生に言いつけ、泣く泣く飲み込もうとして廊下に嘔吐したこと。島のバーベキューで、みんながウマイうまいと言うなか豚肉のカタマリを口に入れはしたものこっそり草むらに吐き出したこと。もう何十年も昔のことなのに夢に出てきます。

いまは豚の生姜焼きもヤキトリも好物です。しかし何であんなに食べられなかったのか?

例外は鯨肉で、給食に出てくる鯨カツや鯨のケチャップ味?の煮込みの日は朝から待ち遠しかった。牛肉はミンチだけはかろうじて食べられました。

境目はたぶん、生きている姿をリアルに想像できるかどうかだったような気がします。同じ生き物ではあっても魚は比較的大丈夫で、

鯨は勝手に魚に分類していた。

とくに鶏がダメだったのは、兼業農家だったこともあり、卵を産ませるために何羽かの鶏を飼っていたのですが、産まなくなった鶏を祖父が庭先でシメルのを目にしたのも理由のひとつにあったのかもしれない。

祖父が首を掴むとクイッと捻り羽をむしりとるのを離れて見ていた記憶があります。

そんなワタシですが、このところ食肉の仕事にたずさわるひとたちのルポを続けて読んでいます。

きっかけは満若勇咲著『「私のはなし 部落のはなし」の話』(中央公論新社)、部落問題をテーマにした映画の本を編集したことからでした。

『芝浦屠場千夜一夜』の中には、著者が親の仕事で関西に転居、同世代の若者たちが口にした「ブラク」という言葉の衝撃と、何故ひとは差別する心をもつのかと考え続け(ときに避け)てきた自分史も綴られている。ワタシが、インタビューしたいとおもった動機のひとつでもある。

満若勇咲監督のドキュメンタリー映画「私のはなし 部落のはなし」は当事者の多様なグループの「対話」を撮った3時間をこえる作品です。被差別の体験にとどまらず、差別する側の人にも「なぜ差別するのか」を聞いています。

試写を観てその場で本づくりを誘いかけたのですが、映画の中に監督がまだ学生だったころに撮った「にくのひと」という食肉センターを取材したドキュメンタリーのはなしが出てきます。

高い評価を受けた「にくのひと」は劇場公開の話が進むものの直前に中止になりました。「私のはなし 部落のはなし」が公開される10年前のことで、それらの経緯は『…の話』に綴られています。

満若さんが「にくのひと」を撮るきっかけは、牛丼屋のアルバイトをしているときに自分が扱うこの牛肉がどのようにして「牛」から「肉」になったのか知りたいと思い、断られ続けた末にある「食肉センター」での撮影が認められます。

映画は食肉となる過程をつぶさに撮るだけでなく、そこで働くひとたちの人柄まで捉えていて、ドキュメンタリーとして見ごたえのああるもの。二十歳の学生が撮ったとは思えぬ完成度でした。

それがどうして公開中止となったのか。事情は一言で説明するのが難しく、関心のあるひとは満若さんの著書を読んでください。

この本を編集していて満若さんのことを面白いと思ったのは、食肉センターのドキュメンタリーを撮ろうとした起点が牛丼屋のアルバイトだったということ。「知りたい」という好奇心。これは『芝浦屠場千夜一夜』にも通じるものです。

そういう意味では『世界屠畜紀行』もそうです。

内澤さんがモンゴルを旅するうちに屠畜や革を製造する現場につよく惹かれ、やがて芝浦屠場にスケッチブックを手に通いはじめたころ、興奮しながら彼女が屠場のことを話すのを電話で聞いていたことがありました。

彼女が最初に詳細なイラスト付きのルポを発表したのは、ワタシもたまにインタビュー記事を書いていた「社会新報」(社会党が発行していた週刊の新聞で文化面が充実していた)で、これを機にイラストライターと名乗りだしたと記憶しています。

『世界屠畜紀行』を読みなおすと、本におさめられている一章を書くのに芝浦屠場に半年ちかく通ったとあります。説明を受けただけではイラストに描き起こせず、通ううちに職人さんたちと顔見知りとなり会話していくのは『芝浦屠場千夜一夜』と重なります。

『「私のはなし 部落のはなし」の話』の装幀は、内澤旬子さんにお願いしました。満若監督が前作「にくのひと」で食肉センターを取材していたのと内澤さんのライフワーク的なテーマとが繋がると考えたからです。

今回、あらためて『世界屠畜紀行』を読み返してみると、芝浦屠場から運ばれてきた豚皮を「革」になめす工場見学のリポートの章での部落差別に関する言及に目がとまりました。

「食肉や皮革にかかわる仕事をする人に対して、どうして日本では差別があるんだろう? これはずっとウチザワの中で持ち続けている疑問だ。この取材をはじめたきっかけのひとつでもある」

ここですこしだけ「屠場」に関する本を年譜的に遡ると、

『芝浦屠場千夜一夜』で山脇史子さんが芝浦屠場に通っていたのは1991年から98年まで。

98年には『ドキュメント屠場』(鎌田慧・岩波新書)が刊行。

芝浦屠場、横浜屠場、大阪・南港市場の現場を訪れ、グループインタビューなどを重ねるなかで屠場の仕事を詳しく紹介するとともに職業差別、身分差別の問題にも焦点があてられていて歴史をたどるには適書。スタンダードなルポ形式の本です。

99年『被差別部落の青春』(角岡伸彦・講談社)出版。

兵庫県にある食肉工場に一年ちかく無給で働きながら取材した章を含むノンフィクション。

著者は被差別部落の当事者であることを表明しているのと対象とのやりとりの軽妙さが面白い。たとえば「今日はええの入ってるで」と、まだ17歳にして商売人の口調になっている食肉店の「我が社のエース」に同行し取引先を回ったり、見よう見まね身体で仕事を覚えていこうとする。

一方「見たら肉の仕事ができんようになってまうのちゃうかな」と食肉センターのある街に生まれ肉と接しながらも、センターの中を覗いたことがないと語るひとがいたのも印象にのこりました。

07年『世界屠畜紀行』(内澤旬子・解放出版社)刊行。

映画「にくのひと」が完成したのもこの年(限られた場での自主上映などを重ね、劇場公開へと話が進んでいくのは後のこと)。

09年『牛を屠る』(佐川光晴・解放出版社)刊行。

北大法学部卒して就職した出版社を辞めた著者は職安の求人で屠畜場を選んでいます。動機は「生活の糧を得るため」。出勤初日に怒鳴りつけられながら、ナイフ一本で牛を肉にしていく先輩たちのこと。職場のひとの結婚に関する悩み。作家となる以前の10年半の間に従事した「牛の仕事」の日々を綴った自伝ノンフィクションです。

11年、写真集『屠場』(本橋成一・平凡社)出版。(←探しているところ)

13年、纐纈(はなぶさ)あや監督のドキュメンタリー映画『ある精肉店のはなし』(←残念ながら劇場で観る機会を逃したままです)。

21年『シリーズお仕事探検隊 屠畜のお仕事』(栃木裕・解放出版社)。

著者は19年まで芝浦屠場で働き、芝浦屠場労組の委員長も務めていた。図解もあり作業の説明がわかりやすく、差別のことにも詳しく書かれている。

公開の場でインタビューするなんて無謀なことは最初で最後。ご興味があれば、zoomによるライヴ&アーカイブ配信などででもご覧いただけたらありがたいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。