石井隆さんのこと(②『夜がまた来る』プログラムを作るからさ、て電話が)

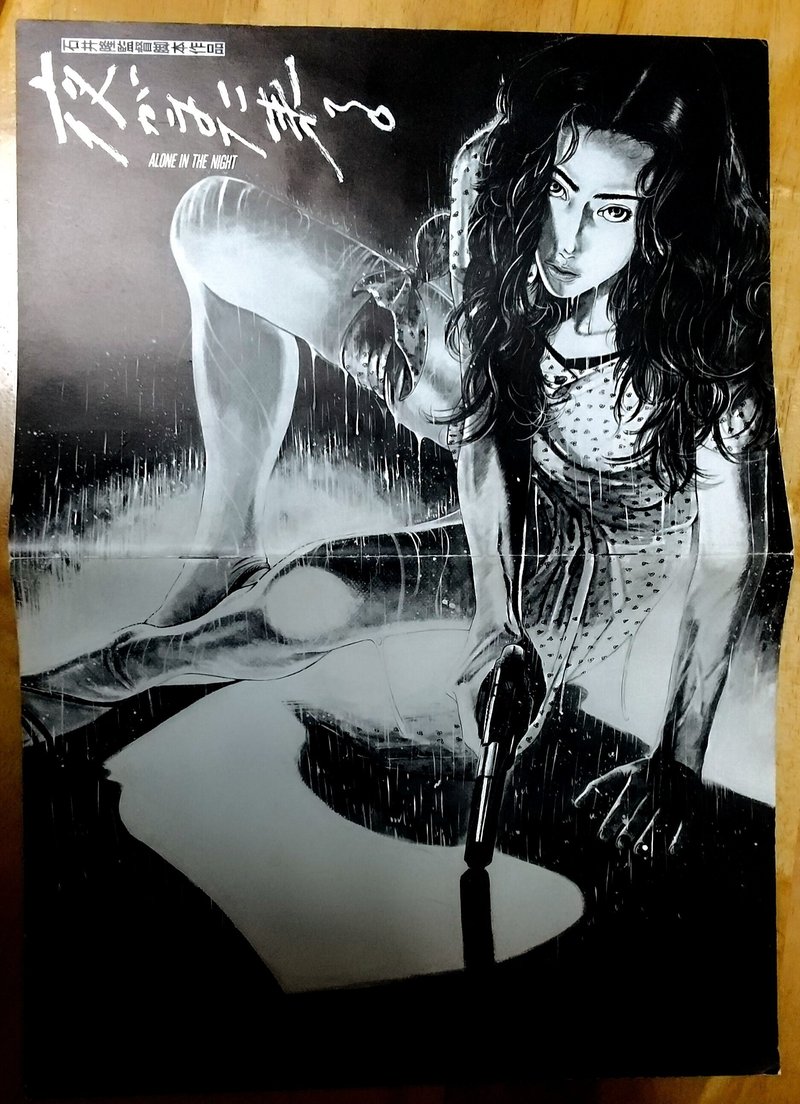

広げるとポスターの絵に

どこかにあのときの青焼き(試し刷り)が残っていないか探したが、見つからなかった。残念。

ワープロで書いた文章を印刷所で文字組みして紙に打ち出してもらい、それを石井さんがブロックにして切り取り、張りつけて版下にする。今では誰もやらないだろう。その作業を手伝うことになったのは、

「アサヤマくん、忙しい? できたら協力してほしんだけど」

あれは石井隆さんからの電話で。わたしがまだ練馬のワンルームマンションにいた(革マル派の秘密アジトがすぐ近くのマンションにあったそうだが、まったく気づかなかった)、蝉の声が喧しくなる夏だった。

『夜がまた来る』の劇場パンフレット(プログラム)を、石井さんが「ボクがお金を出すので」と言ったのは、94年のことだ。ちゃんとバイト代も出すから、突貫で映画の公開に間に合わせたいと。

手元に一冊だけ残っている。黒地に、白銀色の「夜がまた来る」のタイトル文字が載った(映画のなかでネオン管の灯りなどの配色もそうだが、紙素材のこうしたところにも石井さんはつよくこだわった)それを開くと、最終頁のキャスト、スタッフ一覧の下に、エディター・スタッフとしてわたしと石井さんの名前と「イシーズカンパニー」という名がある。劇場で販売するからには会社名が必要だというので急遽「石井さんのだから」とつけたものだが、のちにこれは「ファムファタル」となっていく。

「主演の女優さんはこれが映画初主演作で、しかもハードな現場で裸もあったりするんだけど、プログラムも作らないというんだよね。それじゃあんまりなんで、、」

当時の石井監督のインタビューを読み返すと、「監督・脚本石井隆のオリジナルビデオ(後のVシネマ)」の発注で、それも2本を同じスタッフで撮影すれば製作費は割安になるだろうという発案でスタート。これ自体あり得ない話な上に、「映画」とはフィルム撮影に限って使われていた時代で、劇場公開をしないレンタル店向け販売だというので、撮影はビデオ撮影でいいし、パンフレットなど必要としないということだったらしい。

石井さんはそうした条件をのんだ上で、それでもフィルムで映画を撮ろうと模索し、前作『ヌードの夜』で得たサンダンス・フィルム・フェスティバルのグランプリの一千万円近い賞金を現場の補てんにあてることにした。パンフレットもだが、新聞の劇場欄に告知も打ったんじゃなかったかなあ。

パンフレットを見ていてだんだん当時を思い出していく。いまみたいにパソコン画面でレイアウトしてという時代ではなく、青焼きの誤字を見つけると文字をまたあらたに打ち出してもらう。石井さんなので当然、写真の配置も動かす。それを数回。もうこれ以上直しはできませんからねと印刷所の担当さんから念押しされていたのに「これが最後」と粘るのが石井さんで。

もうバイク便では間に合わないからと朝早くに石井さんのアパートの近くで待ち合わせ、仕上がったばかりの版下を印刷所の担当さんに手渡したりもした。担当さんが石井さんのファンじゃなかったら怒って放りだされていたにちがいない。

いま思うと不思議なのだけど、レイアウトの修正は行っても、原稿に関する直しの記憶がない。いつもゲラを真っ赤にして戻してくる石井さんにしてはきわめてめずらしいことで、溢れ出た文字数を削るのは慣れているからと言っても、文字を小さくして(そのためまた切り貼りも修正)全文を石井さんは入れようとしていた。

残念だったことがひとつだけある。

石井さんが映画のエンドロールに好んで使った「明朝長体を斜体」、キャストやスタッフの名前が音楽とともに上がっていく、あの独特のデザイン文字を使いたかったけど書体が限られていて、かなわなかったことだ。

石井作品で馴染みの斜体文字は、石井さんがいつもミルキィ・イソベさんに頼んでわざわざデザインしてもらっていたものだったから、当時はまだ石井さんの映画に関わってはいなかったのか。機会があればミルキィさんに聞いてみたい。

根津甚八さん、椎名桔平さん、夏川結衣さんをインタビューしたのは、場所も含めてよく覚えている。とくに女優さんに話を聞くなんてはじめてのことだったから、赤坂のTBSのロビーで緊張して待機していたのを覚えている。竹中直人さんと余貴美子さんからは直筆原稿が送られてきた。

インタビューを読み返していると、根津さんは、ロケ現場での待ち時間が多く「こういう現場もあるというのを知ってほしい」と「石井隆主演」のメイキングのビデオを撮っていたとか。

椎名さんが『ヌードの夜』に出る直前まで、長距離トラックで野菜を運ぶアルバイトをやったりしていたことや、面談のときに石井さんが椎名さんをチラッチラッと見、椎名さんが見返すと石井さんは目を逸らし、ボソボソと質問するという、初対面の喫茶店での様子を詳しく語っていて、ああ、石井さんらしいわ(笑)。子供のように、にこにことひとをじっと観察するようなところが石井さんにはあった。

「助監督の石田くんが撮影日誌を書いていたから、それも載せたらいいよね。あと、スタッフみんなに話を聞いてほしいんだけど。これは、みんなで作った映画だから」

「裏方」と呼ばれるひとたちに光をあてたいというのが一貫した石井さんの要望で、スタッフ全員のコメント取りはさすがに無理だったが、それでも段取りは石井さんがつけ、撮影、照明、編集、録音、製作、記録、スタイリスト、音響効果、特殊メイク、ガン・エフェクト、美術、音楽、プロデューサーのひとたちにわたしが話を聞いていった。

現場で無理を聞いてくれたスタッフの存在、仕事ぶりを残したかったのだろう。同時にそれは細部にも何ひとつ妥協しない石井隆の仕事ぶりを伝えるものでもあった。

すでに撮影は終わり現場を離れた、ひとりひとりに会いに行って、というのを考えると一月くらいの短期間に我ながらよくやった。電話をするのが極端に苦手だったのに、電話でインタビューしたこともあった。

何人かに時間を決めて電話し、「ええーっ、石井さんについて話すんですかぁ」「これ、言ってもいいのかなあ」という笑い声を、受話器を耳にあてながら聞いた。「鬼才」といった冠をのせられることの多く、たしかに黙って口を閉じているとこわそうにも見えるが、話しはじめるとオチャメなひとだった。

もうすっかり忘れていたけど。見ていると、思い出すものだ。これが石井監督でなかったら、次の現場に入って忙しいスタッフのひとたちも多く、断られたかもしれない。

撮影と照明は、いつもの石井組の佐々木原さんが別の現場に入っていて、カメラは『どついたるねん』など阪本順治組の笠松則通さんだった。はじめて組んだ笠松さんに石井さんは敬意とともに気をつかっていたのが、笠松さんのインタビューから読み取れる。

笠松さんに絵コンテを示すだけで、石井さんは現場では一度もカメラを覗こうとしなかったという。

石井さんが、スタッフに話を聞いてとほしいという裏には、毎日毎日明け方まで撮影という過酷な現場で、映画はスタッフ全員のものだからせめて名を残してあげたいという考えとともに、実際彼らはどう思っていんだろうかという石井さんの不安があったのだとおもう。

だから、笠松さんのインタビュー原稿を読んだ石井さんが電話のむこうでしばらく、あのときはと石井さんが自分の考えを語りだすのを聞いたりもした。

記録の松葉さんのインタビューに、嬉しそうにしていたのも石井さんらしかった。

「記録」というのは常に監督の傍にいて、カットがかかったあと、次に撮影するときに場面のつながりがおかしくならないよう、動きなどを細かく書きとめていく仕事で、「地味な仕事だけど、重要なんだよ」と説明を受けた。

「何を聞いてもいい」と言いながらも、何を言われるか「石井隆をどう思うのか」、いちばんドキドキしていたのは石井さんだった。

後に石井隆作品を起点に様々な映画音楽を手がけようになる、音楽の安川午朗さんが、石井さんとの最初の出会いを語っている。椎名さんの場合と似ていて、初対面のときには素っ気なく、翌日とかに呼び出し台本を渡し具体的な要望をする。

そういえば『ヌードの夜』の根津さんのシーンのバックで聴こえるR&Bの曲を探しても見当たらず、石井さんにたずねたことがあった。

「あれはオリジナルなんだよ。ドリフターズ(アメリカのバンドのほう)の曲を使いたかったんだけど、映画で使用するとなるとものすごい料金になるから安川くんに無理言って、歌詞もそれっぽいデタラメなものを書いて作曲してもらったんだよ」

といったことを教えてもらった上に、聴きたいなら特別に、と音楽テープをもらったことがあった。残念なことに引っ越しのときにどこかにしまい込んで見当たらなくなったんだけど。ああ、見つけ出したい。

スタッフリストの監督助手の欄に、武正晴さんの名前を見つけた。のちに井筒和幸監督の『パッチギ!』の現場で会った。

もうひとり、阿知波孝さん。石井さんの葬儀で喪主を務めたのが「ファムファタル」の阿知波さんだったというのをスポーツ紙のニュースで見た。ずっと阿知波さんは石井さんの傍にいたのか。

石井さんから、住み慣れた東中野を離れるというメールをもらったときに、事務所も解散してというふうに書かれていた。かなうなら、いつか阿知波さんから石井さんの話を聞いてみたい。

夜中の石井さんとのやりとりに、当時は頭を抱えることもあったけど。是枝裕和監督の映画で、彼岸に行くまでの待機場所で、亡くなったひとたちに「思い出を一つだけ再現できるとしたら何をリクエストします?」とたずねる話があるが、わたしは石井さんとのこの夏のことを選ぶような気がする。

つづく。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。