映画『おかえり ただいま』残念におもったところを、プロデューサーにたずねました

©東海テレビ放送

映画「おかえり ただいま」予告編👇

https://www.youtube.com/watch?v=uHSkcz8Q6Qk

映画『おかえり ただいま』

東海テレビ放送の阿武野勝彦プロデューサーに聞きました

取材・撮影=朝山実

東海テレビドキュメンタリー劇場の13作『おかえり ただいま』に関して、阿武野さんと会ったのは8月末のこと。場所は新宿区内の映画配給・宣伝会社「東風」の事務所。渋谷で試写があり、阿武野さんは上京していた。

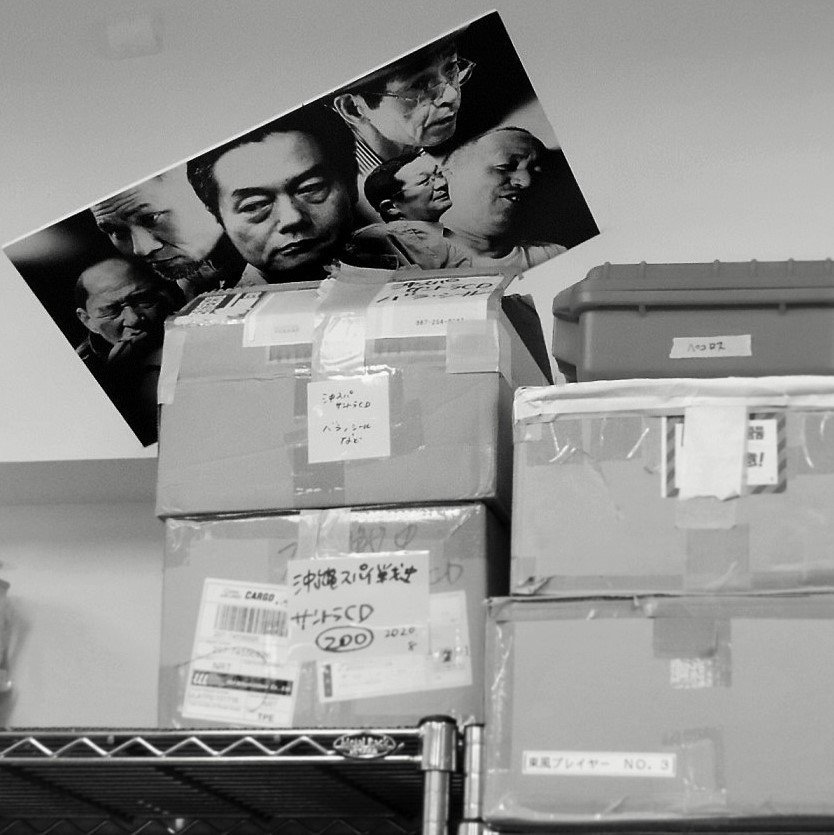

約束の時間前に到着したわたしは、道が混んでいて移動の車が遅れると伝えられ、応接室をぐるりと見回していた。壁に貼ってあった標語に目がとまり、資料を積み上げた棚の上に『ヤクザと憲法』のパネルを見つけた。

東海テレビのドキュメンタリーを初めて観たのは、大阪のヤクザ事務所の中にカメラを持ち込んだ映画からだった。あれはポレポレ東中野だった。

いや、待てよ。樹木希林さんが伊勢神宮を訪れる『神宮希林』が先だったか(だとすればユーロスペースの階下にあったオーディトリウム渋谷だ)。いずれにしても阿武野勝彦というプロデューサーの名前を記憶するようになったのは、その頃からだ。その後『人生フルーツ』をはじめ旧作のリバイバル上映があると足を運んだりしながらほぼ全作を観てきた。

阿武野さんをインタビューしたのは、前々作の名張毒ぶとう酒事件のその後を追った『眠る村』、東海テレビの報道局自身を取材対象とした前作『さよならテレビ』につづき三回目になる。今回がいちばん緊張した。

なぜなら、今作に関しては「不満」に思う部分が大きかった。

阿武野さんは本当に、これでいいと納得した上で公開にOKを出したんだろうか?

「名古屋闇サイト殺人事件」のドキュメンタリー映画だと知り、試写に足を運んだ。事件の概要はある程度知っていたから、重たい気持ちだった。そして劇場で映画を観るときはいつもそうしているのだが、作品についての予備知識を入れないようにして。

試写後、東風のスタッフに感想を聞かれ、困った。「はじめて東海テレビの映画で、これはダメだと思った」と答えた。

これから公開に向けて元気をつけたいスタッフに言うべきことじゃない、と躊躇しながらも、東海テレビの作品を配給宣伝してきた「東風」という会社やスタッフのことに興味があり、お茶をにごした答え方をするのはいけないと思うと、「あのシーンは……」とネガティブな意見が止まらなくなった。「なんで阿武野さんはこの映画の劇場公開をOKしたのか聞いてみたい」と差し出がましいことまで口にした。

これで東風とも疎遠になるなぁ。まぁ、しかたない。

ところが、彼らは嫌な顔ひとつせず耳を傾けていた。不思議な人たちだ。

すごいなぁとも思った。しかも、「ぜひ、阿武野さんに聞いてみてください」という。「わたしたちも、何も絶賛の声ばかり求めているわけではない。これまでも否定的な感想も、ツイッターとかではリツイートしてきたし」とまで言われて、そんな行きがかりからこのネガティブなインタビューをさせてもらうことになった。長い前置きになってしまい、すみません。

▲待ち時間中に目にとまった▼

事前に東風のスタッフから阿武野さんに、どこまで話が伝わっていたのかは知らないが、駆け込むようにあらわれた阿武野さんがまず話題にしてきたのは、

「ご実家の回転率はどうなの?」だった。

??? 新作映画のことで頭の中が前傾姿勢だったからか、キョトンとするわたしに、

「ほら。帰る実家が葬儀会館というのは、ぼくなら嫌だなぁと思ったから」というのを聞いて、ああ、そうか、阿武野さんに前回の取材の別れ際、出たばかりの拙著を渡したことを思い出した。

本には、父の遺した家を葬儀会館にしたことも書いていた。その際、阿武野さんの実家が静岡の大きなお寺だというのを教えてもらったのだった。(ここからしばらく阿武野さんの実家の話になります。そんな話いいよというひとは、写真下の※までジャンプしてください)

阿武野さんは、寺の三男坊にして末っ子で、小学生のときから祖母についてお経を唱えるのが好きだったということや、中学に上がった頃には「檀家まわり」をしてお経を読んでいたという話をはじめた。落語を聴くようにおかしかったのは、「お布施」の受け取り方だった。

阿武野 父は「お前みたいな人間のお経はありがたくはないから、断れ」と言うんです。たとえ檀家さんが出しても。

出されたら、けっこうです。それでも、出される。

いえいえ、けっこうです。また出される。

いえいえ、けっこうです。

「それを三回やっても出されたら、ありがたくもらいなさい」と。

ぼくが担当していたのは、貧しい地域だったんですね。それこそ、チリ紙のなかに百円玉が五つくるんであったりする。たもとの中で、もらった硬貨がチャリチャリと鳴るんですよ。

その後も、「墓じまい」の相談にやってくる檀家を、住職の兄がどう慰留しようと苦心しているのか、お盆が近づくと例年帰省しては塔婆を書く手伝いをしながら耳をダンボにしていたことなどを語るので、へー、ほぅ。興味津々でわたしも相槌を打っていた。

阿武野さん、拙著の中にある「石屋さんの墓じまい」の現場を読んで、これは他人事じゃないなぁと思ったという。時計を見たのは、阿武野さんが話しはじめて15分は過ぎていたころだ。

「というようなことを話している場合じゃないんだよね」と阿武野さんが背筋を伸ばし、ここからようやく本題へと入っていきます。

▲阿武野さん

※

──インタビューをするというので『おかえり ただいま』は試写と昨日確認のためにもう一回観なおしました。

試写後の個人的感想なんですが「これはどうもなぁ」と思ったんです。映画は二部構成になっていて、前半がドラマのパートになっている。なぜドキュメンタリーで統一しなかったのか。ドラマ部分を織り込むにしても、最小限としなかったのか。半分を占める前半のドラマパートによって、作品として消化不良というか中途半端な印象を受けました。試写後にも東風のひとから感想を聞かれたので、そう告げました。

阿武野 (メモをとっていた顔をあげ)二回目も同じ感想でしたか?

──二回目は、すこし印象が変わりました。なぜ、この映画をつくろうとしたのかという視点で見直すと、いい場面もある。でも、総じて「映画」としては、どうかなあという。それで、まずお聞きしたかったのは、なぜドラマとドキュメンタリーという「二部構成」にしたのか? 齊藤潤一監督の考えがあってのことだとしても、プロデューサーである阿武野さんが、ヨシとした理由を知りたい。

阿武野 うーん……なんて答えますかねぇ。

齊藤潤一監督は当時、報道部長になっていたんですね。東海テレビという組織の中でも最も激務であり、最もややこしい。時間をひねりだすことがままならない仕事なんですね。だから、彼からこういう企画が出てくるとはまったく思ってもいなかった。それがある日、わたしの机の上に台本が置かれていたんです。

──台詞やト書きの入った台本ということですか?

阿武野 そうです。しっかりとした。ドキュメンタリーの部分も含まれた。つまり「卵」が置いてあったわけです。

台本を見たときに、激務の中で「いったいオマエは寝ているのか?」そう思った。これはもう、何がなんでも撮るんだという気概がないと形にならない。それをやってきたということで、震え立ったんですよね。

彼の中でこれは、どんなことがあろうとも作らざるをえないのだろう。そう受け取ったんです。だから、どういうふうに作品が出来るのであれ、これは取りかかるぞ、と。

まあ、プレス資料やパンフレットに掲載するために、わたしも含め、齊藤潤一、助監督・取材の繁澤かおるの三人それぞれがプロダクション・ノート、ディレクターズ・ノートとして原稿を書いているんですが、齊藤潤一は監督・脚本として、磯谷富美子さん(「名古屋闇サイト殺人事件」の被害者のお母さん。犯人の極刑を求め33万筆の署名を集めた)に寄り添うものをつくりたいという意向が根っこにある。

しかし、それだと厳罰主義にいってしまうよ、遺族の「母の一念」だけで作品を出すのは不本意なものになってしまうだろうという危惧もあった。

そこで、綱引きが起きる。いろんなテーマを引っ張り出すなかで見えてきた柱は、これは「家族」の話ではないのか?

──たしかに、「家族」というのは観終わったあとに印象に残りました。

阿武野 そこから、磯谷富美子さんが失くしたもの、得たものは何か? 失ったものは、利恵さんというひとり娘です。将来の展望もそうでしょう。でも、裁判の中で、娘への一念が何かを貫くことがあるんだろう。そこに、なんというか、心の中に生きつづける「家族」というものがあるんではないか。

ぼくらは日常的にはあまり意識しないことですが、人は「二つの命」をもっていて、ひとつは自分の人生、もうひとつは、ひとの記憶の中で生きつづける人生がある。

これは東海テレビが50周年のときに、永六輔さんにお会いしたときにされていた話で、ずっと頭の中に残っていた。

今回、作品として描きつくした最後に残るのは、新しい家に「ひとりきりになってしまった母親」ではなくて、実体として存在はしなくなったとしても「そこに生きつづける娘がいる」というふうに感じられる、関係性が残る、そこに希望を見出せるのではないか。そう考えた。

──それは映画を観て、感じました。

阿武野 ああ、よかった。それでね、ここのところずっとテーマにしてきた中に「見えないもの」というのがあって。それは、樹木希林さんと話していた中に、「見えないものの捉え方」というか。

『人生フルーツ』(樹木希林さんがナレーションを担当。雑木林の家に暮らす建築家の老夫婦を描いたドキュメンタリー)もそうでしたけど、視覚中心社会というか、目に見えるものしか信じられないというのではなくて、「目に見えない何かがあるのではないか」と考えながら暮らすことの意味ってあるんじゃないか。

『人生フルーツ』の津端さんの書籍で『ききがたり ときをためる暮らし』(自然食通信社)という本があります。津端英子さんのことを、希林さんと話していたときも「時をためる」という言葉が出てきました。

ぼくは、時間は流れ去るもので「たまる」というふうには考えてこなかった。経年劣化するばかりで、経年美化はしないものだと。

──経年劣化と経年美化ですか。

阿武野 そう。でもね。津端さんからもらったマフラーがあるんですけど、もらったときに「ありがとうございます」と首に巻いたら、チクチクしてたまらん。一年目の冬は、ずっとチクチクしていたんです。

二年目の冬も、まだチクチクする。

それが、三年目になると、なじんでくる。おそらく、ペルシャ絨毯は踏んだほうがよいといわれる。飾るものじゃない、使ってこそのものだと。

なんか、そういう世界を意識してきたものだから、磯谷さんの物語を編んでいくときに、正直にいうと、前半は「耐えてください」。観る人に対して、きょうも試写を観ながら念じていた。テレビでも放映しましたが、「どうか耐えてくれ」と。

──耐えてくれ、ですか?

阿武野 テレビは2時間枠で、正味90分。ドラマとドキュメンタリーの構成は、映画と基本同じです。そのときにも、いろんな意見はありましたが、わたしの考えは、「退屈なんだよ、日常は」。

日常が退屈なのは当たり前なんだから、それをドラマドラマしたものに、すべきではない。退屈な日常にこそ意味があるというのを感じとってもらうためには、これは耐えてもらうしかない。

──耐えるん、ですか。

阿武野 そう。テレビというのは、これまで観る人を甘やかしてきたんですよね。ミキサーにかけて食べやすくし、きれいに盛り付けたりしてきたけれども、この映画は、観る人に「これは、いったい面白いんだかそうでないんだか」という気持ちにさせる。なぜなら、日常というものは、つまらないものなんだから。その日常がいとおしいものなんだと転換させるには、耐えてもらうしかない。

──ああ、ほるほど。そういう「耐える」なんですね。

阿武野 そう。テレビのバージョンも、映画も、「前半がつまらなかった」と言うのは、観た人はおそらく皆、言うんですよ。だけど、転換する。後半、転換するんです。そうすれば、役目は果たしているんです。

──うーん。なるほど。

阿武野 いとおしいものというのは、何気ないものにであって。ドラマは、取材でぼくらが知りえたものは、こういうことだったんだということ。あれでも、山あり谷ありというものになっていたと思うんです。だから、耐えてほしい。

──阿武野さんの口から「耐えてください」という言葉が出てくるとは、ここに来るまで予想もしていませんでした。いま対面して話をうかがっていると、そうかあ、なるほどなぁという気持ちになってきます。ネガティブなインタビューにきっと不機嫌になられるだろうなぁと想像しながら水を向けたわけですが、体をかわされたというか、ペテン師のようだなぁとも(笑)。

阿武野 アハハハハ。ペテン師か。

さっき、クルマで移動している最中に東風の人にも言ったんですが、後ろで試写の客席の様子を見ていたら、ドラマの部分でダレている感じがした。

わたしの前にいた人が、こともあろうにケータイを操作している。心の中で思わず叫んでいましたよ。

「ここを、耐えてくれ!!」

それでもドキュメンタリーに入ってからは、ひきしめられた感じにはなった。だから、ケータイを見てしまった人もね、反省してもらえたんじゃないか、そう思った。いまは、もっと面白くもない日常を描くことでもよかったと思っている。

──事件によって「失われた日常」をドラマで描こうとしたという主旨、意図は、話をうかがって理解しました。

では、ここからは細部の話になりますが、後半のドキュメンタリーでの磯谷さんのご自宅での様子が映る臨場感と、ドラマ部分で映る室内のシーンでは気配というか、伝わるものがちがうというか。ドラマの部屋の家具が真新しく、祖母との三人暮らしにしては整然としすぎている。リアルな生活感が乏しいというか。ドキュメンタリーを軸とするなら、いっそ家具の類はいっさい置かない「何もない空間」にするくらいの奇抜な演出だったらよかったのかもしれない。いかにもドラマっぽいという印象をもたせてしまったのは残念なところでした。

阿武野 ああ、なるほど(とメモをとる)。

──いっぽうインパクトがあったのは、ドキュメンタリー部分です。三人の犯人のひとりを周辺取材していった結果、中学生時代の笑顔の写真を紹介している。少年時代に、こんなに無垢で朗らかな顔をしていたのかという驚きがありました。

よかったのは、その写真を映しながら、説明めいた言葉を加えてはいない。観客に判断を委ねようとしていたのが印象に残りました。

根気よく取材されていたのがわかるだけに、あの写真のような取材で得られた「点」をさらにつなげることはできなかったのか。写真を見たとき、三人の犯人の中で、なぜ彼に焦点を当てたのかを考えはじめもするわけですが。彼を選ぶに至る、取材過程をもうすこし見せてほしかったというのもありました。

阿武野 なるほど。

──名古屋地裁で二人に死刑判決が出た後、彼はいったんは控訴したものの取り下げ、一審での「死刑」が確定する。たいていの被告が控訴することからしたら、異例の出来事です。そういう事情が彼を追うきっかけになったかと思いましたが、では彼がなぜ死刑を受け入れたのか。その点について知りたいという思いはつよくなりました。

助監督の繁澤さんという女性が、その彼の父親が暮らす家にインタビューしにいくドア越しのやりとりは貴重なシーンですが、誠実な問いかけだけれども、一見、段取りと見えなくもない。繁澤さんがなぜ父親に会わないといけないと思ったのか「取材者としての考え」や家に行くまでの足取りを見せてもらえたら、より納得できるものはあったのかなぁと、これは見直したときに考えたことです。

あと、被害者遺族のその後に比重を置くことで、事件そのものの全体像が伝え切れていないのではないか。インターネットを通じて面識のなかった男たちが集まり「拉致監禁、強盗殺人」という凶悪犯罪を行った。事件の特異性が未消化かなと。

阿武野 (メモをとる)

──ただ、さきほど阿武野さんが言われたように、被害者家族の「事件前」の日常は丁寧に描かれていて、犯人たちによって「奪われた」ものが何か。それを伝えたいのだというのは理解できました。阿武野さんの言う「耐えてくれ」という真意も。

それでも、事件について関心をもって観ようとした立場からすると、犯人たちがどういう人物だったのか、事件にいたるまでの経緯をもうすこし知りたかった。それはドラマの部分でも彼らの行動を描いた貴重な場面があるからこそ、そう思いもしたわけですが。

たとえば、三人の男たちが喫茶店で初めて対面する場面。互いに自分がどれだけのワルだったかを披露しあう。三人三様に虚勢を張り、ワルぶることで優位になろうとしていたのだとわかる場面です。ドラマにするにあたって、裁判記録などをもとにされているんだろうとは思いましたし、リアルだと感じました。

阿武野 ええ。

──もうひとつ。被害者は「誰でもよかった」というのがわかるやりとりの生々しい会話。同様の犯罪を繰り返させないということでは、犯人の実像に迫るというのは重要だと思うんです。だからこそ取材で見えてきた犯人の足跡をさらに見たかったとは感じました。

阿武野 ああ、そうですか。

まず、撮影の説明をすると、ドラマ部分のロケをやっていたときに、磯谷さんのご自宅(事件後、新居へ転居)には入れていないんですね。流れとしてはドラマとドキュメンタリーは同時並行でやっていたんですが、時間的な問題もあって先にドラマは撮ってしまった。

12月25日のクリスマスの日のゴールデンタイムに放送したんですね。そこでやると宣言していたので。

同時期にNHKも取材をしていたんです、磯谷さんのことを。「事件の涙」という番組ですが。その取材の中で磯谷家の様子が映ったんです。

「あれ、繁澤は家での取材はできないと言っていたのに、NHKはしているなあ?」

だけど、なんかおかしい。あきらかに生活感のない部屋なんです。殺風景なマンションの一室で、磯谷さんがひとり、買ってきたお惣菜を開けて食べる。これは、再現じゃないのか?

翌日、繁澤に聞くと、「ウィークリーマンションを借りて、植栽などをご自宅から運び込んで撮ったそうです」という。ひどいことをするなぁと思った。

「われわれは、いっさいそういうことはする必要はないから」と言い、磯谷さんにとって新居は大事なスペースだからこそ、これまでカメラを入れることを断ってきたんだ。ぼくらはそこを考えるべきで、「むしろ、入れてくれないという事を描いたほうがいいよ」ということを言ってきたんですね。

だけれども、磯谷さんから最後に「どうぞ」と招き入れてもらえた。(家の中の)取材をしたいんでしょう、と。それで入ってみたら、あんなにもゴムの木(ドラマのパートで印象づけられる)が立派に育っていた。びっくりしたんですね。

──目を見張る場面ですね。

阿武野 そう。だから、リアリティが整わないというのはあるかもしれないですけど。われわれの、当時ドラマも報道のメンバーですべてをつくるということだったので、いっぱい一杯だったというか。

カメラワークにしても、寄りを多くせず、すべて固定でミドルショットか、引いたショットだけでやるなどの方法をとるというのもあったのかもしれない。

でも、齊藤潤一の仕事は、磯谷さんの思いを遂げるということで。それは何かといえば、「自分は忘れてしまいたいけれども、社会のみなさんにはこの事件は忘れてほしくない」。その思いにかなう仕事を、わたしたちはきちんとする。それは「家族」というものを考えなおしてみる、いい機会になるのではないのか。そのことは伝わるだろうなぁ、とは考えたんですね。

──なるほど。

▲『おかえり ただいま』より磯谷富美子さん ©東海テレビ放送

阿武野 それと、もうひとつ。「厳罰主義」や「死刑」については、作品の中では結論を出してはいないんですね。

「東海テレビドキュメンタリー」として、加害者側の弁護をやってきた人たちを追った『死刑弁護人』という作品もつくってきましたから、言ってみれば相反する、双方の立場の人たちを映画として出してきている。

わたしたちの仕事というのは、結論を提示するのではなく、徹底して「材料」を出していくことなんだろうと思う。

この映画をやるときにも、『死刑弁護人』の主人公の安田好弘弁護士にコメントをもらったらどうかという意見もあったぐらいで。被害者側の気持ちをどういうふうに受け止めるのかというのは、すごく大事なファクターです。加害者側の弁護をやっている弁護士が、これをどういうふうに受け止めるのか知りたいとも思った。

──わかります。

阿武野 わたしたちは、常にひとつのところに止まるまるのではなく、行ったり来たりする、ゆれる、浮遊する、流れるということが、わたしたちの仕事としては大事なんじゃないか。

思想的にオマエは右なのか、左なのか!?と迫られたら、「よく、わかんねぇ」と答え返してしまうくらいの、いい加減さは保っておきたいんです。権力に対しては、いつでも批判する立場でいたいというのは、もちろんありますけれど。

だから、この映画を、どういうふうに見たらいいのかと問われたら「わかんねぇ。だけど、こういう事件があって。2020年のコロナのこの時期に映画が公開され、観た人はこう思った」ということは刻印しておきたい。プロデューサーとしては、そこですね。

──こんな質問の仕方もなんですが、作品として、阿武野さんは「いい映画」だとお考えですか?

阿武野 いいと思っています。なんだろう、磯谷さんの思いに依拠しながらも、それだけには止まってはいない。事件を風化させないための装置として、表現として、ここに残す。希望としては、風化させないための一里塚になってくれるのではないかねと。

──この一作でもって「事件」について語り尽くす、ということではないということでしょうか。

阿武野 ないですね。出来のよしあしも含めて、ほんとうに自由に議論してほしい。その後に浜松でも同様の事件が起きましたが、やっぱり繰り返されてしまいましたから。

──わたしは、この事件のことを以前、大崎善生さんの『いつかの夏 名古屋闇サイト殺人事件』(角川書店)などで読むなりして、こういう印象をもっていました。行き当たりばったりの犯人たちの行動の短絡さと、虚勢を張り合うことで犯罪をエスカレートさせていった現象は、思想を抜きにすると「連合赤軍」のリンチ殺人事件に通じると。いっぽうは「金銭目当て」、いっぽうは「革命のために」仲間を殺してしまった事件です。根底にある「思想」の視点からするとまったく異質ではあるけれど、人間として、はりぼてのハッタリでエスカレートしていく構造はそっくりだなあと。

阿武野 ほおぅ。熱狂するということですか?

──寸前まで無関係だった人間が、ハッタリをかましあい、マウントを取り合ううちに、ひっこみがつかなくなる。この事件でいうと、犯人たちは、計画を立てはするものの、杜撰で穴だらけ。暴走するにいたる細部をもうすこし緻密に描いてほしかった。

それでもドラマの部分では、なるほどと思わせるところもありました。車で被害者を物色しているときに、ミニスカートで茶髪の女性はどうかと仲間の一人がいうと、別の男が「地味な女のほうが貯金しているんだ」という。そういう断片を積み重ねてほしかったかなぁと。でも、いま話をうかがってわかりましたが、映画としての狙いはちがっていたということなんですよね。

阿武野 そうね。ハッタリということでいうと、神田(一審の死刑判決を受け入れた)が少年時代に、「父親はイカ釣り漁船の船長だ」と言っていたという証言がある。すぐに嘘だとわかるのに、と。つまり、彼は当時からすでにハッタリをかましていたんでしょうね。

ああ、そうか。彼は、そういうふうにして生きてきたんだなぁというか、そういうふうに生きてこざるをえなかったんだ。

観て、そう感じる人もいるだろう。生育暦の中に何かあったのだと思う人もいるだろう。

ただ、われわれは犯罪心理学をやっている人間ではないので、(結論づけるようなところ)そこまでは踏み込めない。それでも、彼はイジメを受け、身を守る、逃げる方法として、おそらくこんなことを言っていたんだなぁという材料は、少ないなりにチョイスして入れているんですよね。ただ、それは映画の「主」ではない。

──そこが、何をこの映画に求めるのか、物足りないと感じるか、そうでないかの違いなのかもしれないですね。

阿武野 ただ、いろんな見方をしていただく中で「名古屋闇サイト殺人事件」というものについて、アサヤマさんのように学生運動の中の、学生たちが密室でハッタリをかましあいながら狂気にいたるというところに通じるものがあるんだという人は、そこをまた深めてくれて、あの事件、じつは最初は四人だったものが三人になっていく過程で、何が起きて、何が彼らを暴走させたのかを書いてくれる人がいたら、それは磯谷さんのいう「事件を風化させない」一里塚になってもらえる。

それには、まず観て、自分の関心に引き寄せて何かを感じとってもらえるというのは嬉しいですね。いろんな見方をしてもらい、「ここが足りない」という思いででも、とにかく観てくれて、さらなる表現につながっていくのであれば、こんないいことはないです。

──阿武野さんのなかでは、これは「素材」であって完結したものではないということですか?

阿武野 そうですねぇ。ある種、運動体的なものというか。齊藤潤一という、これを表現せざるをえない男がいて、自分の気持ちを整理しようとして、整理しきれたのか、しきれなかったのかはわからないけれども、表現としては、この時代に「失った家族の物語」を観てもらうのは悪いことではないだろうと。

──失った家族ということでいうと、犯人側の神田の生い立ちを見ていく中で「家族」というテーマを感じました。そこは意図されていた?

阿武野 そうですね。取材上はそうですね。

──残りのふたりの共犯者とは異なり、神田については、家族事情が人格形成に濃く色を落とし、環境が異なれば、とは思わせます。

阿武野 そうですね。神田の場合、検察側の証人として父親が出てくるんですね。そこも大きい。

ほかのニュースで見たんですが、記者が神田とやりとりをしていて、拘置所で話をするのに「見返りはなんだ」と言ったりしたかと思うと、最後は控訴を取り下げ、死刑を受け入れる。

変化する彼の本心はどうだったのか。どうしようもないままに人生を閉じたのか、最後に謝罪文を残したのは、どういうことだったのか。

ぼくは公判を何回か傍聴しましたが、そのときに見た彼らは誰一人、更生なんかしねぇなと思った。こんなひどいやつらって、いるのか。態度もそうですし、言うことはめちゃくちゃだし。

だから、迷いはありましたが、命の期限を自分で決めた神田を追うことにしたのは、すこし人間を信じてみたいという気持ちになったんじゃないでしょうか。

──その判断は、阿武野さんが?

阿武野 それは齊藤と繁澤ですね。もともと神田を追おうということだったのかもしれないですが。その件については任せていました。

──誰か「加害者側の話」を入れないかということまでは提案されていた?

阿武野 それは言いましたね。でも、なぜ神田だったのかはふたりに聞いてみないとわかりません。

──その判断を阿武野さんは、ふたりと話したりはしていない?

阿武野 いないです。

──ドキュメンタリーのパートでの神田の笑顔の写真、おそらくこの頃、前後の取材で、学校でイジメられていたのだろうと想像させる。ドラマの部分でも印象的なのは、小学生の神田が母親に捨てられてしまうんですね。

あの場面、なぜ黙って去ってゆく母親を見送ってしまうのか。観ながら、どうも納得がいかなかった。どうして追わないのか、と。中途半端な描き方だなぁと思ったんです。

阿武野 ああ、ああ。

──スーツケースをもった母親が、家を出ていくのを止めようともせず、男の子が、ぼんやりと立って見送るのが不自然に思えたんです。なぜ、追わないのか。

阿武野 なるほど。

──ただ、ドキュメンタリーの部分で、彼の少年時代を知る人の証言を見ていくと、あれは立ち尽くしてしまっていて、動けなかったのかなと思いなおしたんですね。ドラマとして、そういうふうにわかるように描いてあったならよかったのに、と演出に疑問をもちました。

阿武野 だけど、いまの話を聞くと、そう想像してもらえたのなら成立しているということになりますよね。

──というと?

阿武野 たぶん、あそこで「なぜ追わないんだ」と多くの人が思ったでしょう。ぼくも、きょう試写を見て「あれは、追わせたらよかったかも」と思った。夏だから「いかないで、おかあさん」とジタバタさせて、砂埃くらいおこして悶着させるというのもありえたのかな、と。

でも、まさにいまアサヤマさんが言ったとおり「彼は動けなかったんだよ」というふうに、後半を見ると答えが出るんですよ。

人間というのは複雑なもので、すでにあきらめていると、ああなるんだよという。ドラマは通常、そのシーンの中で完結させようとするでしょう。でも、完結しないものだから、気持ちわるくて、なんだよ、と思う。

しかし、その答えを見つけてくれる人はいるんですよね。そっちのほうが、尊くないですか?

──うーん、いま、そうだねぇと返事しそうになりました。説得の仕方がうまいですよね(笑)。

阿武野 いやいや、見るたびに、あの場面でなぜか同じことを何べんも思うんですよ。不発感がいくつものシーンの中にあるんです。

なんで、こういうふうにしたのか?

でも、答えが不思議と出るんですよ。ドキュメンタリーを見ていると。

──それは、構成としてドラマを前にもってきて、ドキュメンタリーを後半にもってきたことが功を奏しているという判断ですか?

阿武野 やっぱり、どんなドラマも、どんなに上手な演者さんであっても、実写には勝てないんです。

『約束 名張毒ぶとう酒事件 死刑囚の生涯』のときに考えたんですが、重たい役者さんで大地にガシッと両足をつけ、どんなに押しても動かないような、中心になってくれる人が必要なんだと思った。

なぜなら実写に負けてしまうから。

だから、仲代達矢さんであり、樹木希林さんであり、山本太郎さんであり、という人たちにお願いしたんです。それでも、実写に負けていた。というか、勝つわけがない。勝ったらおかしい。

──わかります。

阿武野 だから、ドラマが物足りないなぁと言われたら、シメタと思ったほうがいい。それは、今回、斉藤由貴さんは分かってくれていたと思う。それでも受けてくれた。ふつうは受けないですよ。なぜ受けてくれたのかというくらいのことですよね。

ああ、そうそう。『約束』の出演交渉をしたときに、「再現ドラマには出てはいけないんだよ」と仲代さんが言われたんです。

「僕は、常々、無名塾の弟子たちに言っていることが、ひとつあります。どんなに食えなくなっても、再現ドラマには出るな」と。

そうか、われわれのことを再現ドラマと思っているのか。

じゃあ、再現ドラマとは何か。

オーバーアクトで何かを強調するものでしょう。それで、再現ドラマとは何かということをずっと考えていたときに、希林さんが出演交渉の途上で「それで、仲代さんは何て言ってたの?」と聞かれ、「最初、再現ドラマには出ませんと言っておられました」と言うと、ものすごい勢で笑っておられたんですよね。

━━樹木さんらしいエピソードですね。

阿武野 それで結果的に『約束』は再現ドラマとは違うものになった。オーバーアクトせず、役者として演じきっているから。それだけ、役者がきちんと表現をしているというのは尊いことなんです。

それはロケの現場で彼らが演技しているのを見ると、すごく思うことですよね。今回は、どの役者さんたちも抑えた演技で「日常」を演じてもらっていたと思います。

……うーん。ぜんぜん、質問に答えていないなぁ。

──でも、ないですが。こういうやりとになるとは予想していなかったので、迷いはしましたが、会って話を聞けてよかったです。

阿武野 そうですか。ただ、いま言われた「動けない」ということについてはそう思ったんですね。もっとジタバタしてもよかったのかもしれないですけど。

──台本どおりに撮影されたということですか?

阿武野 そうです。だから「母親に捨てられる」というあの場面、あそこで母親にしがみついていたら、メリハリはついたんでしょうけれども、そうはしなかった。でも、現実に子どもが親に捨てられるというときは、ああいうものかもしれないですよね。

──たしかに、話をうかがっているうちに、そうかもしれないと思えてきました。まさか、と思うことが起きたとき、咄嗟に反応できないことのほうがリアルかもしれないですね。

阿武野 そう。彼はあのとき、まさか母親がこのまま二度と戻ってこないとも思ってなかったかもしれない。だけども、ドキュメンタリーを見ると「捨てられた」というのが明確になるんですよね。

まあ、だからアサヤマさんのように膨らみのある見方をしてもらえる観客にこの映画はたくさん出会ってほしいなと思いますね。それがきっと事件を風化しない方法だろうし。映画をやった意味になるでしょう。

でも、ふつうに「家族の愛」ってなんだろう?

そんなことを観ながら考えてもらえるだけでも、このコロナで押し込められ家族のことを疎ましく思いかけている人もいるでしょうから、この状態が意外と、いとおしいものだと思ってもらえたらねぇ、うれしいですよ。

きょうは、とにかく、こうして聞いてもらえるのは嬉しかった。「なんだ、がっかりだよ」とそのままにされなかったというのが。ことによると、これが、ぼくの最後になるかもしれないですから。

──最後というのは、どういうことですか?

阿武野 いつもそう思ってやってきましたけど。これ以上はつくれないかもなぁと。あくまで、予感だけですけれどもね。

“2007年8月。帰宅途中の女性が、拉致、殺害、遺棄された「名古屋闇サイト殺人事件」。3人の男たちによる短絡的かつ残虐な犯行が社会に衝撃を与えた事件から13年──その深層にせまる"

映画『おかえり ただいま』は9月19日より、東京・ポレポレ東中野ほかでロードショー公開。

監督・脚本=齊藤潤一 出演=斉藤由貴、佐津川愛美、浅田美代子、大空真弓、須賀健太、天野鎮雄、矢崎由紗 プロデューサー=阿武野勝彦

9/22にポレポレ東中野で舞台挨拶があるそうです。名古屋は9/26、今池・シネマテーク。大阪・京都は10/3に第七藝術劇場、京都シネマで。

プロダクション・ノートにある阿武野さんの原稿を読み返すと、本題に入る前に、野坂昭如さんの「黒の舟歌」について書いている。いちど外角のストライクゾーンの外に初球を投げてみるのは独特の話法なのかもしれないと思った。インタビューに入る前の雑談部分、通常の仕事でするインタビューであれば当然カットする部分だが、迷いつつも残してみた。阿武野さんの呼吸というか、対話の際の距離の詰め方を感じたからだ。独特な説得話法だなとも思った。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。