#2 盲人と象:吃音における社交不安 10. Coming together in collaboration: Elephants, canyons and umbrellas in the stammering community

こんにちは。

ものくろです。

今回は、前回「10. Coming together in collaboration: Elephants, canyons and umbrellas in the stammering community #1 導入編」の続きからになります。

盲人と象:吃音における社交不安

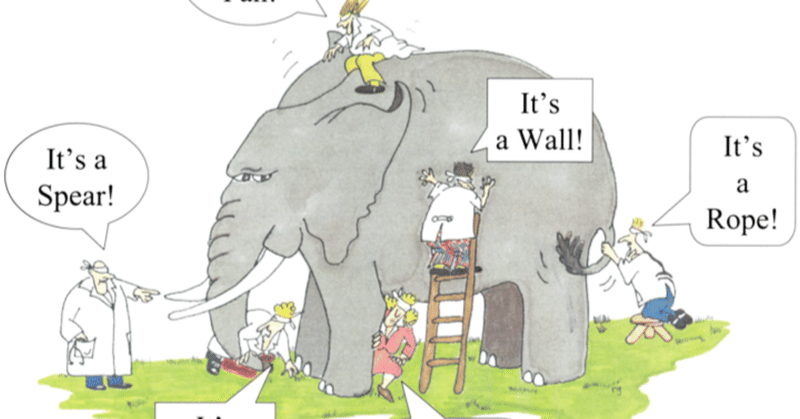

読者の方々は、「群盲象を評す」ということわざを聞いたことはあるでしょうか?

数人の盲人が象の一部だけを触って感想を語り合う、というインド発祥の寓話から由来しているそうです(Wikipediaより)。ある盲人は、象の鼻を触りこれは蛇だと思い、別の人は象の脚に手を伸ばしてこれは木の幹だと思い、また別の人は象の側面を触りこれは壁だと、それぞれ自分の限られた視点から目の前の動物について異なる結論を出します。ここから、真実の多面性や誤謬に対する教訓として用いられることが多いそうです。

これは、吃音にも当てはまることです。私達は皆、吃音について異なる視点を経験しています。そもそも、誰一人として同じ吃音のある人はおらず、私達はそれぞれ個人としてユニークな社会的環境を生きているのです。このように、個人の経験によって生まれる吃音に対する見方の違いによって、吃音の性質に対する理解も異なってくるのです。このことは、吃音に関連する社交不安の研究において顕著だそうです。

シドニーにあるオーストラリア吃音研究センターで、吃音のある人の社交不安の専門家であるアンによれば、多くの吃音のある人が社交不安の診断基準を満たしているそうです。日本でも、国立障害者リハビリテーションセンターの金先生によれば、吃音者の40~50%に社交不安障害(SAD)が併発していると報告されているので、吃音と社交不安は切っても切り離せないものだと思います。

一方で、パトリックによれば、吃音における社交不安は、社会的スティグマとその結果としての内面化の過程(社会的スティグマ→自己スティグマ)に起因するとしています。分かりやすく説明すると、吃っている姿をバカにされたり、白い目で見られたり、叱責されたりすることで、「吃音は悪いものなのだ。だから吃りそうなときは話すのを控えよう」と自分に対して言い聞かせるようになってしまうようなことです(他者の問題を、自分の問題にすり替えてしまう)。興味深いのは、パトリックは、吃音のある人が抱える社交不安は医学的診断上での社交不安ではなく、吃音のある人を取り巻く周囲の敵対的な社会に対する不安という自然な反応だと捉えていることです。分かりにくい表現になってしまいましたが、おそらくは多くの吃音のある人は社交不安障害の診断基準を満たしてはいるが、もしも吃音が出なかったり、流暢に話せる場面であれば、社交不安障害には当てはまらないことが多いだろう、ということだと思います。これは人にはよりますが、吃音があることで対人コミュニケーションに不安や苦手を抱えている場合、純粋な意味ではない社交不安障害(SAD)や自閉症スペクトラム(ASD)にも当てはまってしまうことがある、ということだと思います。

ちなみに、アンは社交不安の原因を分析した結果、吃音のある人の社交不安の原因を子供の頃のいじめにまで遡及させました。

アンとパトリックは、吃音における社交不安を異なる視点で捉えていますが、原因自体は同じようなもの(吃音のある人を取り巻く周囲の環境、極端に言えば対人関係)として捉えています。つまり、吃音における社交不安では、医学モデルと社会モデルが対立することなく、相互補完を行っているのです。アンとパトリックは、吃音の象という多面性の一部を理解しているということなのです。そして大事なことは、アンもパトリックもアプローチは違えど、吃音のある人が生きやすくなる世界を目指しているということです。

今回はここまでとなります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ではまた〜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?