生産者を想う

ここ最近日本酒関連の取材をしていて思うことがある。

それは、「多くの人が生産者に興味を持っていない」ということ。

そしてそれが産業危機を招いているということだ。

酒とか米だけじゃなくて、服とか電気とか普段生活していて当たり前に身の周りにあるもの、これらにも当然生産者がいる。

当たり前にあるがために、急になくなったら好き勝手にクレームを言いそうなもんだが、そもそも「ある」状態のときに誰か感謝しているだろうか?

先日、『逆転人生』で糸の生産工場のストーリーを観た。

当たり前に大量生産の服を着て生活しているが、その布は、布を構成する糸は、どこでどのようにして作られたものなのか。

以前、コスタリカのコーヒー農家まで足を運んで二人三脚で豆を育て世界一のバリスタになったストーリーを観たときも、あるひとつの詩を思い出した。

『朝がくると / まど・みちお』

朝がくると とび起きて

ぼくが作ったものでもない 水道で 顔をあらうと

ぼくが作ったものでもない

洋服を きて

ぼくが作ったものでもない

ごはんを むしゃむしゃたべる

それから ぼくが作ったものでもない

本やノートを

ぼくが作ったものでもない

ランドセルに つめて

せなかに しょって

さて ぼくが作ったものでもない

靴を はくと

たったか たったか でかけていく

ぼくが作ったものでもない

道路を

ぼくが作ったものでもない

学校へと

ああ なんのために

いまに おとなになったら

ぼくだって ぼくたって

なにかを 作ることが

できるように なるために

ではなぜ、生産者が遠い存在になってしまったのか?

それは第三次産業のちょっとおかしな発展に要因があると思っている。

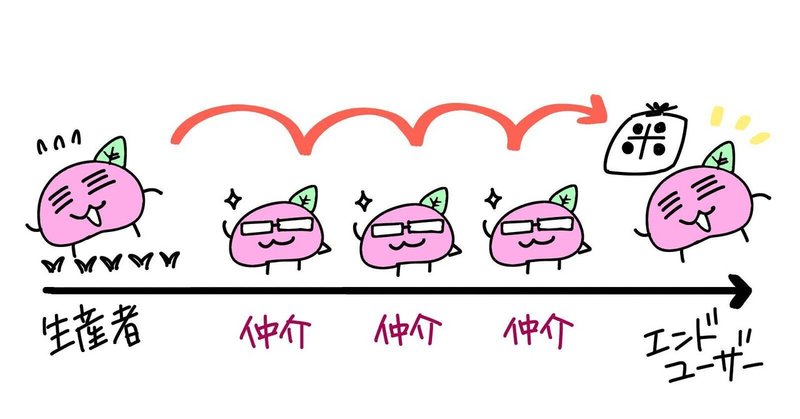

漫画もそうだけど、生産者とエンドユーザーの間にはいくつもの第三次産業(サービス業)が挟まっている。

このサービス業あっての販路だったり広告効果だったり、恩恵ももちろんあるんだけど…当然、単価からマージンが差し引かれていくので、間に挟まる業者が多ければ多いほど生産者の取り分は少なくなる。

このサービス業あっての販路だったり広告効果だったり、恩恵ももちろんあるんだけど…当然、単価からマージンが差し引かれていくので、間に挟まる業者が多ければ多いほど生産者の取り分は少なくなる。

では、仲介者が多いから単価を上げるというのは?

エンドユーザーからしたらいくつ仲介が挟まっているかなんて知ったこっちゃないので、「高…もっと安いの買うわ」となる。

手間暇かけて生産しても薄利…これでは生産する側からしたら生産のために努力する意味を見失う。

じゃあ第三次産業って悪なの?というと、もともとはこういう構造ではなかったと思われる。

第三次産業の発展は高度経済成長期に爆発的に需要があった。

今みたいにインターネットがない時代、ひとの足で、手で、売り先を開拓した。このため膨大な雇用が生まれた。人海戦術、とにかく人手が必要だったのだ。おかげで経済活動も一気に加速した。

ネット上では経産省の平成23年の資料が見つかったが、第三次産業に携わる労働人口は増加の一途をたどっている。

ところが、インターネットの普及によって第三次産業の在り方に変化が起こった。

生産者とエンドユーザーの直接取引が可能になったのだ。

すでにメルカリやBASEなどを用いて個人商店を開いている生産者もいる。

仲介者がいないぶん価格が安くできたり、生産者とエンドユーザーの間でコミュニケーションが生まれたりして、安心安全で品質の良いものを入手できる機会が生まれた。

エンドユーザーのネットリテラシーもここ数年でかなり高度になって、まず自ら調べる(ググる)傾向にある。そしてググれば大抵の情報は簡単に得られる。

トランスパレンシー(透明性)という言葉もよく耳にするようになった。

舞台裏を隠すのではなく、すべて見せることが信用に繋がる。

アイドルも同じ。キラキラした舞台だけを見てもらうんじゃなくて、必死でダンスや歌練習したり、仲間と泣いたり笑ったりしているところを、価値あるものとして見せるようになった。

こういう業態の変化によって、消えていく仲介サービスが出てくると思われる。

しかし、もしそれで生産者にまっとうな金額がバックされるなら、生産者はもっと生産に力を入れられるのでは。

それが本来、エンドユーザーにとって最も幸福につながる道なのでは。

「お客様は神様」の間違った傾向が強いのは、下記のような構造になっていることに原因があるような気がしている。

お客様にしか関心が向いてない仲介者が多すぎる。

お金を出す人がなにより尊い、そういう一方通行な見方。

でもね、提供するモノがないと、サービスは成り立たないんだよ。

生産してくれないと、仲介の仕事すらなくなっちゃうんだよ。

どうか、エンドユーザーだけでなく、生産者も大切にしてほしい。

生産者がちゃんと生産できるように、資金を回してほしい。

そういう経済構造になってほしい。

わたしもいちエンドユーザーとして、自分が手にする商品がどこでどんなふうに作られているのか、作っているのはどんな人たちなのか、関心を持ち続けたいし、調べてわかったことは発信したいと思う。

せめて、自分が好きなものに関してくらいは。

それがその産業を衰退させないためにできることなんだと思う。

わたしの好きを詰め込んだマンガですが、届いてくれることを願って。応援いただけると本当に嬉しいです。