若狭鰈(わかさかれ)

若狭鰈(わかさかれ)

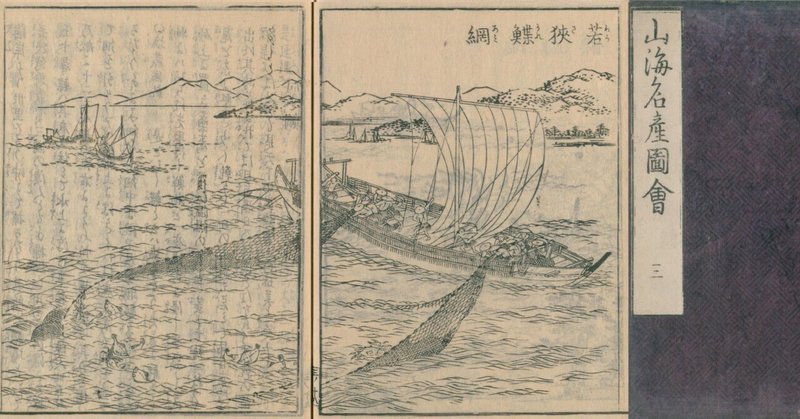

海岸より卅里ばかり沖にて捕るなり。其所を鰈場といひて若狭、越前、敦賀、三国の漁人ども手繰網を用ゆ。海の深さ大抵五十尋、鰈は其底に住みて水上に浮む事稀なり。漁人卅石斗の舩に十二三人、舟の左右にわかれ、帆を横にかけ其力を借りて網を引けり。アバは水上に浮き、イハは底に落て網を広めるなり。外に子細なし。網中に混り獲る物、蟹多くして尤大なり。

塩蔵風乾

是をむし鰈と云は、塩蒸なり。火気に触れし物にはあらず。先、取得し鮮物を一夜塩水に浸し、半熟し、又、砂上に置き藁薦を覆ひ、温湿の気にて蒸して後、二枚づゝ尾を糸に繋ぎ少し乾かし、一日の止宿も忌みて、即日京師に出す。其時節に於ては日毎隔日の往還とはなれり。淡乾の品多しとはいへども、是天下の出類、雲上の珎美と云べし。

同小鯛

是延縄を以て釣るなり。又、せ縄とも云。縄の大さ一据許、長さ一里許、是に一尺許の苧糸に針を附け、一尋ゝゝを隔てゝ、縄に列ね附て両端に樽の浮子を括り差頃なりて、かの浮子を目当に引あぐるに百糸百尾を得て一も空しき物なし。飼は 鯵 鯖 鰕 等なり。同じく淡乾とするに其 味 亦 鰈 に勝る。

鱈を取にも此法を用ゆなり。ところにてはまころ小鯛と云。

他州鯛網(たこくのたいあみ)

他州鯛網

畿内 以 佳品とする物 明石鯛、淡路鯛 なり。されども讃州榎股に捕る事夥し。是等皆手繰網を用ゆ。海中巌石多き●●にてはブリといふものにて追て便所に●む。ブリとは、薄板に糸をつけ長き縄に多く列らね付け網を置くが如くひき廻すれば、ブリは水中に運轉して木の葉の散乱するが如きなれば、魚是に襲はれ瞿々として中流に湛浮び、ブリの中真に集るなり。

此縄の一方に三艘の舩を両端に繁ぐ。初 二艘は乗人三人にて、二人は縄を引き、一人は樫の棒、或 槌を以て鼓て魚の分散を防ぐ。此三艘の一つをかつら舩といひ、二を中舩と云ひ、先に進むを網舟といふ。網舟は乗人八人にて、一人は麾を打振り、七人は艪を採る。又、一艘ブリ縄の真中の外に在て縄の沈まざるが為、又縄を付副て是をひろへ、乗人三人の内一人は縄を採り、一人は艪を採り、一人は麾を振りて、能程を示せば、先に進みし二艘の網舩ブリ縄の左の方より麾を振りて櫓を押切●ひかへ舟の方へ漕よ●れば、ひかへ舟はブリ網の中をさして漕ぎ入る。

網舟は、縄の左右へ分れて向ひ合せ、ひかえ縄のあたりよりブリ縄にもたせかけて、網をブリの外面へ●べらせおろし、弥 双方より曳けば、是を見て 初 両端の二艘縄を解放せば、ひかえ舟の中へ是を手ぐりあげる。後は、網のみ漕よせゝゝ終に網舟二艘の港板を遣ちがへて打よせ引しばるに、魚亦涌がごとく踊りあがり、網を潜きて頭を出し、かしこに尾を震ひ閃ゝとして電光に異ならず。漁子是を攩網を●つく小取舩へ●ひうつ●小取舩、乗人三人皆艪を採て磯の方へ漕でよ●るなり。かくして捕るをごち網と云。

右ブリ縄の長凡一二百二十尋、大網は十五尋、深さ中にて八尋、其次四尋、其次三尋なり。上品の苧の至て細きを以て、目は指七つさしなり。アバあり。浮子なし。重石は竹の●を作り、其中へ石を加えへ、糸にて結ひ付て鼓のしらべのごとし。尤 網を一畳、二畳といひて、何畳も継合せて広くす。其結繋ぐの早業一瞬をも待たず。一畳とは幅四間に●●十間許なり。

蛇骨と号る物、同国白浜に多し。故にまた此ごち網に混じ入りて得ること●し。

比目魚と云は、鰈の惣名なり。本草、釈名、鞋底魚 と云は、ウシノシタ、又、クツゾコと云て、種類なり。鰈の字これに適へり。若狭蒸鰈のことは大和本草に悉しくいへり。東国にてはヒラメと云。

鯛は、本草に裁せず。是亦大和本草に悉し。故に略す。鯛の字、此魚に充てつたへしこと久けれども、是 棘●魚 を正字とす。神代巻に 赤目 と云。又、延喜式に 平魚 と書しは、タヒラの意なり。中にも若狭鯛はハナヲレ、又、レンコといひて、身小にして薄し。色淡黄にして是一種なり。ハナヲレの義 未詳。他国の方言にヘイケ、又、ヒウダヒといふもともに平魚の轉なるべし。万葉九長哥

水の江の浦島が子が堅魚つり鯛つりかねて七日まで 下略 虫丸

◇

Photo by mominaina

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖