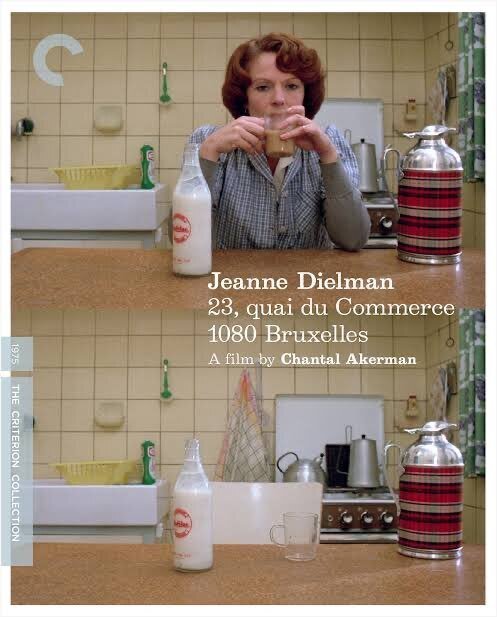

【映画】ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地 Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles/シャンタル・アケルマン

タイトル:ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地 Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles 1975年

監督:シャンタル・アケルマン

昨年、英国映画協会が発表したランキングでまさかの一位にランクインされたのが、シャンタル・アケルマンの「ジャンヌ・ディエルマン」で、日本でも大きな話題となった。日本でもシャンタル・アケルマンの特別プログラムが上映されたこともあって、そんなリアムタイムな状況と同調するようにイギリスでも再評価の機運が高まっている。この10年の間に起きたフェミニズムの動向ともリンクする動きだと思うのだけれど、それにしてもこの作品が一位に来る事は誰も想像していなかったと思う。

昨年タイミングが合わず、やっと見る事が出来たが、3時間越え長尺になるのも納得するほどロングカットの連続で作られている。映画はアラン・レネの「去年マリエンバート」などで知られるデルフィーヌ・セイリグ演じる主婦ジャンヌ・ディエルマンの3日間の生活を、ひたすら延々と長回しで捉えていく。朝起きて、息子を送り出し、買い物に出かけ、カフェでコーヒーを飲み、夕方には見知らぬ男を部屋に迎え、息子と食事と散歩をして寝床に着く。ただそれだけが3回繰り返されるのだけれど、1日の流れの中で彼女が休息する場面はほとんどない。極力ドラマ性を排除した映画であっても、動的な場面が切り抜かれ物語性を生み出すシーンが中心に置かれる事が多い。タル・ベーラのような極端なロングカットを多用する監督もいるが、それらは場面を大きく捉えた俯瞰ショットがメインで、アケルマンのように部屋を移動する時にカットは切るものの、長尺のカットを含みながら全編通してひとりの女性の生活の一部をほぼリアルタイムで描き出す映画は他にはないのでないだろうか。ロングカットを多用する監督でも、不要な場面と判断したものは省いているだろうし、ドラマを作り上げる時にはその不要な部分を除いた動的な場面だけで成り立たせる。この映画では、普通の映画では省くはずの事細かな日常を延々とフィルムに捉えている。通常のドラマの感覚で捉えると、特別何も起こらない場面の多いこの映画でのジャンヌ・ディエルマンというキャラクターは、一見淡々と日々を過ごしている様に見えてしまうが、実は一日中動き続けている。息子を育てる事と日々の生活を成り立たせるために、彼女が献身的に日々忙殺されていて、映画の中のジャンヌの姿は躍動感よりも虚無感の方が目立つ。エモーショナルな人物像とはほど遠く、ただひたすら淡々と日々の日課をこなす。少ない台詞の中でもカナダにいる妹についてや、息子との会話に彼女の心の内は露呈しているが、それは彼女自身というよりも周囲との関係が主で、女性として母としての部分が大半である。本当の意味でのドラマ性を削る事で、彼女が過ごす抑揚の無い似通った日々が繰り返される。通常のドラマでは省かれる取るに足らない日常にフォーカスを置く事で、ミニマルな本質が如実に現れてくる。常に動的な場面だけを切り取るドラマ性の視点で観ると、この映画の特異なその点を見誤ると思う。

ラストでジャンヌが取った行動は、前日の息子のセックスについての会話、コーヒーの味が違っていたり、妹から貰った服のボタンと同じものを探し求め、いつも座るカフェのテーブルに着けない事など、日常がほころんで行く中で起こしたものだったと感じられる。

「ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地」という不可思議なタイトルは、売春を行う上で男たちに示す住所である事がラストで分かる。ジャンヌにとって、息子と日常を暮らす場所であり、日銭を稼ぐためのアドレスでもある。情事の時に敷く一枚のタオルと、ワッフル状のシーツは彼女の日常と男たちの非日常を分け隔てる一枚であり、虚無感へと誘う汚れ仕事は、息子からの間接的な軽蔑から破綻へと至る。

破綻した後の日常と同じ構図で捉えるジャンヌの姿は、虚無と苦悶の狭間を漂いながら終幕を迎える。薄いヴェールの向こう側にある狂気が、一枚隔てて渡った先に横たわり、彼女の日常が非日常へと変化し、それが日常へと変わっていく。

アケルマンは日常で観ていた母親の姿をジャンヌに投影していたという。家庭に埋没する姿に女性としての生き様と、荷を課せられる状況をつぶさに描いた描写は、今の世の中の方がストレートに響くはず。

映画の中でカメラは全てフィックスで、ピントまでもフィックスしている。映画的な動きを一切遮断し、あるがままを捉える。エレベーターやキッチンのシーンでは、手前にフォーカスが当たり、奥はぼやけている。通常の映画で考えれば、わざわさそんな事はしないだろう。しかし、徹底して手を加えない事で、ジャンヌというキャラクターの動きがリアルな立体感をもつ。一見手抜きのように見えるが、一貫したアケルマンのヴィジョンが揺るぎない視点を持っているのが見えてくる。シンプルだけど、それを押し倒すには強い信念がないと貫けない。誰でも出来る事かも知れないが、それを通底して作品に収める事は並大抵なことではない。そこにこの作品の強靭なテーマ性が含まれているのだと強く感じた。全く日和見の無い、極めてソリッドな映画だと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?