Tokyo Undergroundよもヤバ話●’70-’80/地下にうごめくロックンロールバンドたち第13話『Nobu/桑原延享(Kuwabara Nobutaka)が踊るまで』

話/◎桑原延享

取材・文◎カスヤトシアキ

『無意識の中で踊るように生きる人生』

Nobuのステージを初めて観たのは10年近く前の地球屋だと思う。エミリー率いる『ダイヤモンズ』の対バンが『Deep Count』だったのだ。演奏が始まってすぐに気持ちを持って行かれた気がする。エッジの効いたインパクトのあるサウンドが心地良かったからだ。そこにNobuのヴォーカルが乗っかると、それはラップなのか、アジテーションなのか、なんとも意表を突くアプローチだった。こちらの心の準備がまだできていない、その瞬間をぬって、いきなりのアッパーカットを喰らったような気分なのだ。結果、心の深い部分が大きくのけ反りながら共鳴する。それも、実にJazz……っぽく。

それよりも前にNobuを意識したのは、冨士夫が亡くなったときの裁判だった。あれはあまりにも切なく不条理な出来事だったので、ここでは内容そのものには触れないが、判決が言い渡されて、被告の米国人が無言のまま退場して行くとき、

「お前は俺たちの宝物を奪ったんだ! それを忘れるな!」

みたいなことを誰かが言い放った。

“えっ!?”っと思い、声のした方を見ると、Nobuが右手のこぶしを、自らの左手のひらに叩きつけ、身をひるがえすところだった。

僕らはみんな誰しもが同じ気持ちで、悔しさを心の中で叫んでいたのだが、それを言葉にはしていない。今だから想えるのかも知れないが、Nobuはそういう気持ちを言葉にして、外に出していく役割を持った人間なのかも知れない。それが日常の中で、Nobuの詩になり、歌になり、リズムとなって、ステージを舞うのである。

さて、去る4月の終わりに、そんなNobuと吉祥寺で会って話をすることができた。

「天気が良かったら、井の頭公園でも散策しながら話しましょうか」

彼はそう言ってくれたのだが、残念ながらGWの始まりの週末ということもあり、吉祥寺の街は浮かれ人でごった返していて、とてもその人並みに分け入る気にはなれなかった。

それで、近くの喫茶店で話すことにした。居酒屋でもなく、怪しいBarでもなく、健全な僕らは珈琲を飲んだのである。(特別にいう事でもないが……)

話し始めたNobuはとても雄弁で、整理された思い出が心の中にある棚に順番に仕舞われているような気がした。簡単な生い立ちからエピソードを始めるのだが、足元を確かめるように進んでいくその感性は、子供の頃からどこか大人びていて抜け目がない。それでいてやりたい物事は、

流れる景色の中に映る、移り気な子供のようでもあるのだ。

行き合うその一つひとつの出来事に自分の気持ちを乗せているのがわかる。もしかすると、それが言葉として、ラップとして、音楽として、自身の生きるリズムとして放たれているのかも知れない。

まずは、その言葉が生まれて来るまでの景色を眺めてみようと思う。無意識の中で踊るように生きるとはどういう事なのだろうか。聞いてみようと思うのだ。

桑原延享/プロフィール

1962年東京まれ。20歳まで2〜3年ごとに引っ越しを繰り返して過ごす。16歳でバイク乗りになり、17歳で麿赤兒(まろあかじ)率いる『大駱駝艦』で舞踏・踊りの修行をする。19歳で映画『闇のカーニバル』主演男優に。同時に音楽を始め『ジャングルズ』のヴォーカリストになる。20歳のとき、子供が誕生するのをきっかけに、全ての表現活動から離れる。1990年、28歳で再びステージに上がり、江戸アケミの追悼コンサートに出演。その時のバンドが『JAZZY UPPER CUT』の原型となり、同バンドで4年ほど活動する。バイクの事故で入院・リハビリの時期を経て、再び本格的に音楽活動を始めたのは2003年、『Deep Count』と名付けた同バンドは、2024年の現在も続くリズムの中にある。

『下町生まれ。子供の頃から引っ越しの連続だった』

桑原延享/1962年、東京の墨田区は向島で生まれました。俺は同じところに3年とは居なかったから、違うのかも知れないけれど、両親はれっきとした下町育ちですね。父親はもともと鉄関係の仕事をしていたんだけれど、いろいろ訳あって家を空ける時期もあり、まぁ、いわゆる不良親父です。母親はその分苦労して働く流れになる。だから、俺は小学校を3回変わりました。中学は同じ学校で3年間過ごせたけれど、今のカミさんと一緒になるまで、東京中を転々と引越した時期があったんです。だから、下町に居たのは小学校の2年くらいまでかな。あとは山の手に住んだり、赤坂に居たりして、子供の頃から地下鉄やバスなどの交通機関を使って移動していました。気がついたら学校をサボることを覚えていた。小学生のときです(笑)。よく赤坂やその周辺の都心でぷらぷらしていました。まぁ、金も無かったし、補導もされませんでしたけれど(笑)。

喧嘩とかは普通にしたけれど、別にグレるとかではなかったです。中学生の時の記憶とかをいきなり呼び起こすと、印象的だったのが上野の山の花見ですね。先輩にしこたま酒を呑まされて、フラフラになりながら他の宴席に出張って🎵はーるばる来たぜ函館〜(北島三郎)🎵って歌って、またそこで酒を振る舞われて、ぐるぐると回っているうちに先輩たちと酩酊状態になっちまって、翌日は二日酔いで学校に行けなかったという(笑)。そんな思い出があります。その時は中2でした。

『映画“任侠外伝 玄海灘”との運命的な出会い』

同じ14歳の時に観た映画がその後の人生に大きく影響しています。『任侠外伝 玄海灘』という映画なんですが、地元が浅草だったから友達と“映画でも見に行こうぜ”って、浅草ロックのある道を歩いていたら『任侠外伝 玄海灘』という看板が目に付いた。ATG(※)の映画だったんですけど、俺たちゃ、ATGなんて知らなかったから、ただの任侠映画だと思ってその安い映画館に入ったんですよね。そうしたら、ちょっと通常のヤクザ映画とは違う内容で、オカマが包丁を持って暴れだしたりとか、朝鮮からの密航者がいて、あれは人身売買の話だったのかな!? 九州のヤクザがその人を見受けしたりして、なんだかんだとあるんですけど、密航してきた朝鮮の女性がヤクザ役の根津甚八と恋仲になりかけるなんてストーリー。もちろん、もっと全然複雑なんだけどね(笑)、まぁ、当時14歳の身としては普通にヤクザ映画を観るつもりが、内容がそういう世界だったもので、ちょっとショックを受けたっていうか、後々に記憶を残すことになったって訳です。

The Youth Killer「青春の殺人者」監督:長谷川和彦/音楽:ゴダイゴ

※ATG―/日本映画の激動期を駆け抜けた伝説の映画会社・1960年代に発足し、既存の日本映画とは一線を画した傑作の数々を世に送り出した伝説の映画会社

『高校をやめてバイク乗りになる』

桑原延享/高校は一応定時制に行ったんですが、喧嘩してすぐにやめました。定時制ってやつは学校側からはクビにできないので、自主退学ですね。それで働くことにしました。16歳になった時点でバイクの免許を取って、原稿を運ぶ仕事を始めました。東京新聞に掲載する原稿や写真なんかを、作家の家やその他の会社に受け取りに行くんですけれど、その中に『唐十郎』という作家がいて、その名前に見覚えがあったんです。そこにたまたま演劇をやっている先輩が居て、「この作家はあれだよ、根津甚八とかが出ている映画を撮った……」って言うから、「アッ! 俺、その映画観た事ある」って言ったら、「確か、安藤昇が映画の中で実弾を撃って逮捕されたんだよな」なんて先輩は加えて言っていたけれど、まぁ、その話はともかく、その流れで俺は進んで『唐十郎』の原稿をとりに行くことになるって訳です。当時、彼の家は杉並にあって、そこに通うことになるのだけれど、バイク仲間の決めごとに“原稿を受け取ったら、何処かでお茶でも飲んで時間を潰すこと”っていう不文律みたいなのがあった(笑)。まぁ、のんびり行こうやってことですね。だから俺の楽しみは原稿を受け取った後、どこかの店で一休みしながらその原稿を読むこと。それがまた楽しくてね、どんどん『唐十郎』に魅かれて行くんだ。

唐十郎さん死去 84歳劇作家、アングラの旗手

赤テント状況劇場

『“唐十郎”への憧れ、演劇・舞踏の世界へ』

それと並行してその頃の俺は、バイク・レースのライセンスを取ってレースをやっていたんです。レースっていってもレーサーを購入する資金もないから、市販のバイクのボディ外して走るレギュレイションの『プロダクション・レース』っていうやつ。そうしたら、ある時、レースで使っていたバイクがいきなり壊れてしまった。それが尋常でない壊れ方だったので、レースができなくなって、時間がポッカリと空いてしまったんです。そんな時に前から観たいと思っていた『唐十郎』の芝居を観に行ったんですよね。そうしたら、案の定、“ガーン”って、いっぺんに持っていかれちゃったってわけ。 “こういうのをやりたいな”って気持ちにさせられた。

市販車でバトルする最高峰のロードレース WSBK【シーズンハイライト 2023】FIM スーパーバイク世界選手権2023

※ロードレースに用いられる車両には、公道を走れないレース専用車両(ロードレーサー)を用いる場合と、公道走行可能な一般市販車あるいはその改造車(プロダクションマシン)を用いる場合がある。レース専用車両を用いるレースの最高峰は世界GPである。プロダクションマシンを用いるレース(プロダクションレース)の最高峰はスーパーバイク世界選手権とされる。

桑原延享/そこからそっちの世界(演劇・舞踏)に入って行くんです。寺山修司や、あの頃の幻想作家・澁澤龍彦(しぶさわたつひこ)とか稲垣足穂(いながきたるほ)の周辺を貪るように読んでいくと、その中に土方巽(ひじかたたつみ)っていう人が出てきて、どうやら俺はどんどん演劇の肉体アートの世界にのめり込んでいった果てに、この人を見つけたんだなってことに気が付くわけ。土方巽、頂点はこの人ではないかと思った途端に会いに行くんです。

時代を挑発した異端のマルチクリエーター寺山修司。その実像に迫る『あしたはどっちだ、寺山修司』上映応援プロジェクト

Edge Special 澁澤さんの家の方へ

『土方巽に会いに行く』

桑原延享/思い切って会いに行った土方巽だったんですが、残念なことにその頃はもう弟子は取っていなくて、芦川羊子(あしかわようこ)っていう人が名を継いだって言ってもいいような役割だった。芦川羊子さんっていうのは『白桃房』っていう舞踏のグループを作った人なんだけれど、この頃はまだそのグループを作る前で、彼女が俺の対応をしてくれて、近くにある喫茶店で話したんです。そうしたら、

「土方先生、今はレッスンしていないし、あなたは見たところまだ若いから他の人がいいかも……」

なんて言いながら、

「麿赤兒(まろあかじ)って知らない?」

って、聞くから、

「もちろん知っています」

って、答えたら、

「その人は今、『大駱駝艦(だいらくだかん)』っていう舞踏集団を精力的にやっているから、あなたにはその人を薦めたい」

ということになり、紹介してもらうことになったんです。その時の俺は17歳。芦川さんの紹介で『大駱駝艦』の門を叩くことになります。

土方巽 Hijikata Tatsumi - 肉体の叛乱 (1968)

Tatsumi Hijikata, Hosotan (1972)

芦川羊子 Yoko Ashikawa (1986)白桃房

※芦川羊子(あしかわ ようこ、1947年2月23日 - )は舞踏家。千葉県出身。武蔵野美術大学卒。本名は洋子。

『麿赤兒(まろあかじ)との出会い』

桑原延享/そんな流れで麿赤兒(まろあかじ)に会いに行くんですが、面接っていうかなんていうか、とにかく即決でした。

「そうか、じゃあ、働いてもらうぞ!」

「何をやるんですか?」

「色々だよ。ただし給料なんてものはないからな」

「えっ!?」

「何だよ、不服か?」

「いや、今までも母親に金を入れてたので……、それが無くなるのは、ちょっと……」

「いくらだ」

って、聞かれて、まぁ、知れているんだけれど、「2〜3万」とか答えたのかな!? そうしたら麿(まろ)さんは、

「そうか、それじゃ出してやろう。だが、いいか、うちに来て給料の請求をしたのはお前が初めてだぞ、覚えておけ」

って言われました(笑)。でも、その約束は守られ、その後もちゃんと給料をくれた。麿赤兒(まろあかじ)って人はとても心がデカく、懐が深いところがあって、たまに劇団にお袋から電話がかかってくることがあるんですが、そんな時にたまたま麿(まろ)さんが出ると、「あっ、桑原さんのお母さん、いつもお世話になっております」なんて、新人の声色で一芝居打つことがあった。まぁ、何とも人間味のある人です。

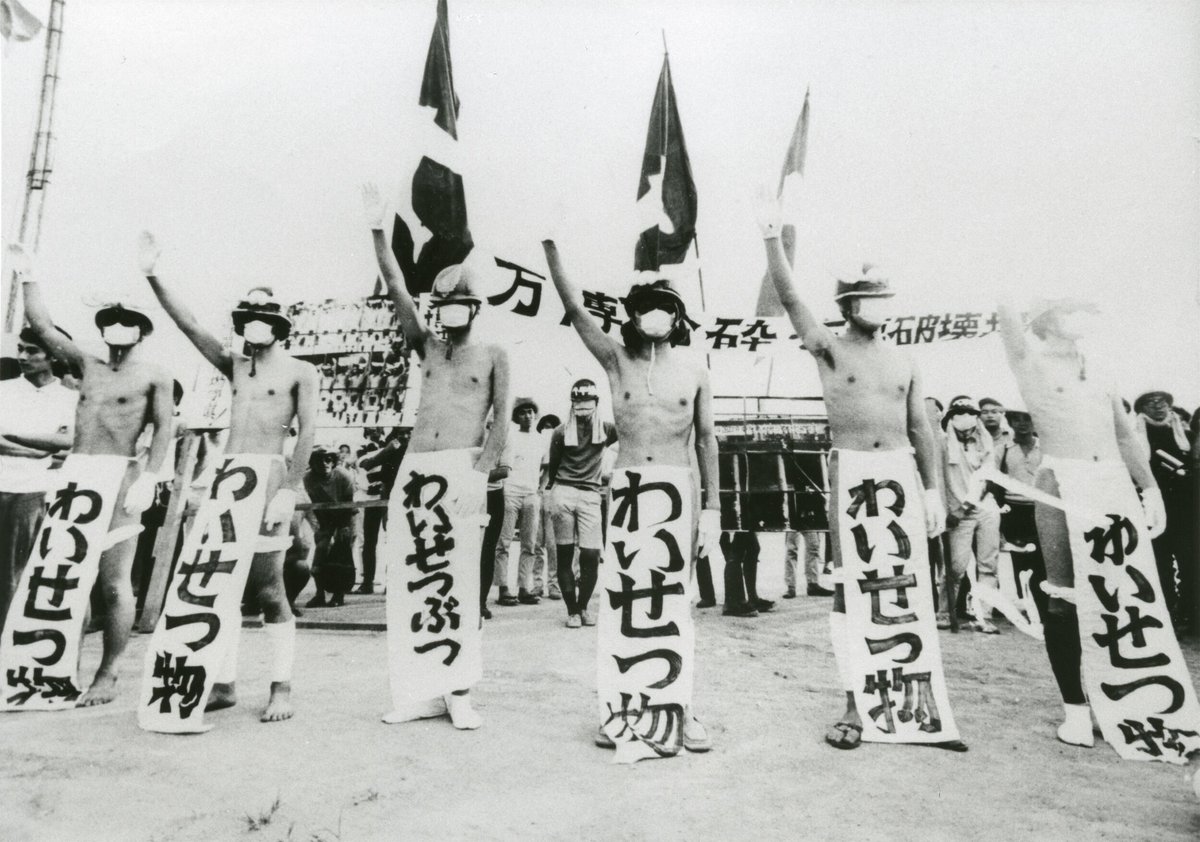

『大駱駝艦の仕事』

桑原延享/『大駱駝艦』の仕事の内容っていうのは、一口に言うとShowです。『金粉ショー』とか、女の子を肩に乗せて振り回したりするパフォーマンス。当時、俺が入った頃は、そういったショーが流行っていました。アングラ劇団関係がストリップショーの合間にそういった肉体ショーをやって、手っ取り早くギャラを稼ぐというのに適していたんですよね。裸になって金粉を塗って踊るという、ちょっとエロティックな肉体ショー。ロックやらパンクやらの音楽関係の連中も結構仲間に入ったりして、その中に『じゃがたら』もいた。『フロアショー』っていうんですけれど、踊りで飯を食うために、キャバレーや温泉街でちょっと際どいショーをやることもありました。そのほかには、ステージ用の備品を作る作業もあります。『大駱駝艦』は自前の劇場を持っていましたから、大道具を作るのも仕事のうちでした。でも、金を稼ぐと言う意味合いでは、ショーがメインでしたね。今ではもう、そういったパフォーマンスは無くなってきちゃっているっていうか、あっても規模が小さくなっているのかも知れませんね。

2010 第33回大須大道町人祭「大駱駝艦」in大光院 2日目

桑原延享/ちょっと話が横道にそれますが、『大駱駝艦』の頃に出会った人たちの中で、その後の音楽活動にも継続して関わったっていうか、現れたっていう人物の中に『トケイ』がいます。トケイもやはり土方(土方巽)さんのところにいたみたいで、舞踏をやっていたんです。玉野黄市(たまのこういち)という舞踏家が土方さんの弟子でいるんですが、この人は三島由紀夫にも気に入られたような人で、当時サンフランシスコに住んでいました。トケイはその玉野さんと仲が良く、兄弟のような関係でした。俺はその2人と一緒に冨士夫(山口冨士夫)のLIVEにいったことがあります。いや、会場で出会ったのかな? 確か渋谷の『ライブイン』で、玉野さんと冨士夫は面識はなかったみたいですが、冨士夫も同年代だから、お互いに意識するところもあったのだと思います。舞踏とクロスしているシーンもありますからね。だけど、最後は楽屋で何か言い争っていたのかも知れないなぁ(笑)。とにかくそういう関わり合いがあったりして、トケイを取り巻く環境は、とてもユニークだったような気がします。そのトケイを最初に見たのは『大駱駝艦』の劇場のこけら落としの日の受付でした。いきなり目の前に大きな花束を持ったトケイが現れて。時代錯誤のベルボトムスーツを着て。それが、ものすごい派手な色なんです。

トケイはいきなり、「入れろ!」と、ただ一言。

金は持っていない。花束を“どか!”っと、受付のテーブルに置いて、

「入れろ!」と言う。

「だめだ!」

「入れろ!」

そんなやりとりが何回か続いて、ついには追い返されるんですけど、打ち上げに紛れ込んで再び現れて、大騒ぎしているところに、

「お前はコレでもくらっとけ!」

って、麿赤兒(まろあかじ)に柱時計で“ぱっかーん”と、やられてました(笑)。トケイが時計で殴られたんですよ。

トケイはどこまでわかっていたんでしょうか? 1人の時はシャイだったし、子供たちにはほんとうに優しかった。周りに人がいると、きっと、始終何かをしていなけばならないようなテンションがあったんだろうね。彼もまた舞踏家のひとりなのです。

『トケイについてはこちらも思い入れがある』

1984年ごろだったか、北鎌倉から石神井に戻り、古い平家を改造しながら気ままに暮らしている頃だった。玄関の仕事場で描きものをしていたら、仕事場の古い引き戸を叩く音がした。見ると妙な人影が立っている。(玄関の引き戸は曇りガラスになっていたのだ)そのシルエットが巨人なのである。そう、2メートルはゆうに越えるだろう。しかも頭がとんがっているではないか。

「怪物だ!」茶の間に居た子供が叫んだ!

「父さん、開けないで!」ビビリの娘が震えている。

“ドンドン!”怪物はなおも引き戸を叩く。

「父さん、ぜったいに開けたらダメだからね!」

ビビリの娘は泣き顔になっていた。

「としちゃーん」

あろうことか、シルエットの怪物がオイラを呼んだ。

“知り合いか?”

とってもイヤな予感がした。聞き覚えのある声だったのだ。僕は思い切ってドアを開けた。

「あっ?!エッ!」

怪物は赤い色をしていた。上半身は八百屋から拝借したのであろう、玉葱を入れる赤いあみ袋をかぶり、その頭には、工事現場でよく見る赤い尖りコーンが乗っていたのだ。(重たいのだろう、震える両腕でそれを支えていた)怪物に見えたのは、このコスプレ(?)努力の成果だったのである。

「としちゃん、遊びに来たよ」

怪物はトケイだった。こちらが驚く姿を確認すると、″にやり!″と満足げに笑い、そして、「じゃあ、また」とでも言うように、無言で去って行くのであった。

“なんのこっちゃねん!”である。

「時を計ると書いて『トケイ』と申す」

初対面の時、トケイはまるで江戸時代の武士のように自己紹介をした。実際のトケイは恥ずかしがり屋だったのだと思う。正面から話しかけるとスルッと魚のように逃げた。つまらない日常を面白くしたかったのだろう。こっちもまだ若かったから、彼のパフォーマンスにただドギマギするしかなかった。

でも、その存在感だけはいまだに心の奥に刻まれている。楽しい思い出の中の時を計るように……。

プレ"いのちの祭り '90 in 大山" @ 福生1990年7月19日.2

※山口富士夫、伊藤耕、トケイが同時にステージでパフォーマンスする貴重なる映像。(当時はよく見るシーンであったが…)

『舞踏からロックバンドへ。どうしようもない心の高まり。』

桑原延享/17歳の時に入った『大駱駝艦』ですが、19歳の時には出ることになります。きっかけは『じゃがたら』や『FOOLS』を知ったこと。『大駱駝艦』の劇場で彼らのイベントをするんですよね。あの頃の『じゃがたら』はまだ『財団法人じゃがたら』っていっていたかな? “社会福祉ツアー”と銘打ってLIVEを打つんですけれど、『FOOLS』『コクシネル』などのバンド連中と、『ゼロ次元』というパフォーマンスアート集団とかを出したんですね。俺は劇場側の管理者としての立場で、「劇場にある備品が壊されそうになったら、お前が体を張って止めるんだぞ」って言われていました。そうしたら、さっそく見事に伊藤耕くん(FOOLS)が花道にある備品を、ポンポンとLIVEの最中に叩き出したから、“これは止めなきゃいけないな”と思い、ステージに上がるんですけれど、こっちも若いから、コウに近づいて行くにつれて、ついつい“カー”っとなっちゃって、彼を殴っちゃったりするんですよね。「俺ん家を壊すんじゃない!」って。そうしたら、コウ自身はすごく冷静で、「わるかった。お前ん家を壊すつもりなんかないんだ」って、去って行く俺をものすごい力で振り向かせたんです。その瞬間に、“こいつは強えな!”って思いました。“ヤバいな”と思うと同時に、なんかデカさを感じたんですよね。人間としてのね。FOOLSは『スーダラ節(原曲/クレイジーキャッツ)』1曲だけやってステージを降りちゃうんですけど、それがまた格好良かった。そんなこともあって、当時の俺は彼らにものすごく興味を持ったんですけど、舞踏や踊ることにの楽しみも掴みかけているところだったので、心の中で舞踏とロックバンドとの葛藤が始まるんです。

【OBK】財団法人じゃがたら - Last Tango In Juku

おさらば(山口冨士夫カバー) THE FOOLS <from "weed war party">

一分間_コクシネル公式ビデオ

スーダラ節 - ハナ肇とクレイジー・キャッツ

『麿赤兒(まろあかじ)と演じた“別れの格闘劇”』

桑原延享/『じゃがたら』や『FOOLS』は歳が近かったこともあるけれど、舞踏と違って、化粧もしないフラットな状態で電気を通して“ガーン!”って演るのが良かった。そんなストレートな演り方にものすごく影響を受けたんですね。イベントが終わった後も、じわじわと心に染み込むように、バンドに対する思いが高まっていったんです。それと並行するように『大駱駝艦』は色々な問題を抱えていきます。でも、俺が『大駱駝艦』を去るのはあくまでロックバンドをやりたくなったからで、劇団の問題とは別の話。だから、翌年の春だったかな? 劇団を辞めるって麿赤兒(まろあかじ)に伝えたんです。そうしたら、麿(まろ)さんも俺のことを可愛がっていてくれたみたいで、ちょっと複雑な表情をしながら……、

「そうか、辞めるか。辞めて何するんだ?」

「ロックバンドをやります」

「そうか……」

って、その時はあっさりとしたものでした。あの人は“来る者は拒まず” “去る者は追わず”ですから、グダグダとは言わないはずなんですけれど、その頃の麿(まろ)さんは、『大駱駝艦』の雑多な問題で、頭の中も忙しい時だったんですね。それで、夜になってみんなで酒を飲み出した時点で、居間の方から麿(まろ)さんが大声で俺を呼ぶ声が聞こえるわけです。“ああ、来たな”って思いながら、俺が行くと、

「お前は、俺がこんなあり様だから、頭にきて辞めるのか」

「いや、そんなことないです」

「殴れよ、俺のことを」

「えっ!?」

「なんだ、殴れねぇのか!情けねぇな」

って、言われて、仕方がないので左手で一発殴ったら、

「なんだ、そんなもんか!」

って言われて、右手で“バーン!”っと、思いっきり殴った途端にやり返してきて、ちょっとした格闘になりました。彼も強いですからね、 “こりゃ、敵わないや”って、

「参りました!」って言ったところで、周りが俺たちを引き離して、

「まぁ、悔しいが、お前には卒業証書をくれてやるよ!」

って、麿(まろ)さんが言う。

「だけどな、これだけは覚えておけよ。うちに入った時に“給料をくれ”と言ったのもお前が最初だし、俺を殴って辞めて行くのもお前が最初で最後だ。この先、何かあったら俺んところへ来い! 守ってやる」

という、一生忘れない言葉をかけられて送り出されたわけです。

振り返ると、麿赤兒(まろあかじ)って人物は俺にとって、師匠って言葉を使うと失礼なような気がするから使わないけれど、人生における先生って言ったらいいのか、いや、それさえも超越したような、かけがえのない存在なのだと思います。

2018 大駱駝艦 白馬村野外公演「こども空」第一部

Dairakudakan "Dream Cambrian"

『ハバナムーン/HAVANA MOONと闇のカーニバルの貼り紙』

桑原延享/80年代の新宿のゴールデン街に『ハバナムーン/HAVANA MOON』っていう店があって、そこは映画、演劇、インディーズ・バンドを含む有象無象の人物たちが集まる巣窟だったんですけど、そこのケイコ(伊藤恵子)さんてママが『大駱駝艦』の面倒も見てくれていたことから、俺もよく行っていたんです。その日も「やっちまったよ!」なんて言いながら麿赤兒(まろあかじ)と大喧嘩した傷だらけの顔で、少し早い時間に店に顔を出したら、「どうしたの?」とか心配されてね、あれこれと経緯を話をしていたんだ。そして、ふっと、壁に目をやったら『山本政志/闇のカーニバル・主演男優募集』の張り紙があるのに気がついて、「これは何?」ってケイコさんに聞いたら、「これ? そういえばこの映画を撮る山本監督が今から来るよ、会ってみる?」なんて言うから、「そうだねぇ」なんて、ほんと、なんとなく言っていたら、程なくして彼がきて、ケイコさんがなんやかんやと山本政志監督に俺のことを説明してくれて、それを黙って聞いていた山本監督が、聴き終わるとまじまじと俺の顔をじいっと見ながら、

「そうか!」って、例のちょっと惚けた調子で、

「お前、麿(まろ)とやったの!? ちょっとイメージが違うんだけれど……、よし、わかった!お前に決める!」って(笑)。

だから俺にとっては、あの『闇のカーニバル』の主演も麿赤兒(まろあかじ)にもらったもんなんです。なんてったって演技も何も見ずに、傷だらけの顔だけで得た役なのですから。

『傷だらけの顔で、闇のカーニバルの主演男優になる』

桑原延享/『闇のカーニバル』の撮影は『じゃがたら』や『FOOLS』をはじめとする、日本のアンダーグラウンド音楽シーンの人たちが多く出ていました。これも流れの中での偶然なのですが、目指していたシーンと結びつく機会を得たので、とても貴重な経験になったのです。

演技は好きにやらしてもらった覚えがあります。山本監督は、台本にないことをやっても、ソレが良ければ「それでいこう!」って言ってくれる監督だったので、ラッキーだと思ったし、楽しかったです。『大駱駝艦』のころ、麿赤兒(まろあかじ)が自分自身のソロ・パフォーマンスを決めるに当たって、「きのう俺がやったことを、そこでやってみてくれ」と言うので、麿(まろ)さんがやったことを思い出し、それに対して俺なりのアイデアを加えたパフォーマンスをしてみると、「それ、いいなぁ」とか言われることがあって、そういうやりとりが俺は好きだったんです。それに楽しかった。だから、山本監督とのやり取りも同じように、演技に俺なりの動きを入れたりしてね、楽しんだ気がします。

俺は芝居ができるわけじゃないし、逆に芝居をしようと思うと駄目なんですよね。無意識に動く演技が楽しかったりするんです。映画の中でも踊っているシーンを思い出して演技することが多かったですね。後から演技を見ても、まるで踊っているように感じることがありました(笑)。今でも何かを伝えようと思うと、身体の動きで表現しようとする傾向がある。だから、『DeepCount』のLIVEを観た人から、「以前、踊ってました?」と聞かれることがあるんだけれど、それを聞いてくる人も(踊りの)経験者なんですよね。踊りは自然に身に付いているんだと思います。

闇のカーニバル

『舞踏/演劇からロックの世界へ』

Nobuが唐十郎に魅せられ、土方巽の門を叩き、結果的には麿赤兒のもと『大駱駝艦』でパフォーマンスをすることになる1979年〜1981年頃は、すでに『アングラ演劇』『Butoh(ブトー)』の世界は様変わりしている時期であった。

もともと、『アングラ演劇』とは、1960年代中期〜1970年代前半にかけて全盛期を迎えた舞台表現のことを指すといわれている。「アングラ」とはアンダーグラウンドの略語。近代演劇(新劇)などを行う劇場公演ではなく、縁日・祭(例)などにかつてあった見世物小屋的要素を取り込み、土俗的なものを復権させ、独特の世界を作り上げていった。

寺山修司『天井桟敷』、唐十郎『状況劇場』が代表的な劇団である。

70年代の初期だったと思うが、新宿の街を歩いていると、いきなり舗道を駆け出す若者のグループに出くわしたことがある。大声で笑いながら走る男もいれば、泣き出す女もいるのだ。興味を持って見ていると、やがてそれは寺山修司の劇団員によるアウトサイダーなパフォーマンスだと知った。これらの状況に僕らは憧れた。

実際に『アングラ』が『オーバーグラウンド』をひっくり返す数年があったのである。学生運動は過激派の内ゲバへと変貌し、街角はフーテンで溢れ、加藤和彦がアフロヘアーにして、“モーレツからビューティフルへ”というプラカードを掲げて歩く姿がテレビ画面に映し出された。

麿赤児は1965年、唐十郎の『特権的肉体論』を具現化する役者として、劇団『状況劇場』に参画している。1966年、役者として活動しながら舞踏の創始者である土方巽に師事し、1972年、『大駱駝艦』を旗揚げした。

Nobuがその『大駱駝艦』に入ったのは、旗揚げから7年目のことだった。後に『大駱駝艦』は、大仕掛けを用いたスペクタクル性の強い様式を舞踏に導入して、国内外で大きな話題となり、「Butoh」を世界に浸透させたり、映画・TVにも進出し、独特の存在感を放つ先駆的な地位を確立することになるのだが、Nobuが劇団にいた時期は軌道に乗るまでの分岐点にあたり、ちょうど大変な時期だったのかも知れない。

さて、ロックバンドに魅せられ、『闇のカーニバル』の撮影と並行して、『じゃがたら』や『FOOLS』と関わっていくNobuは、その中で知り合った川田良の誘いで、『ジャングルズ』のヴォーカリストとして音楽の世界に入っていくこととなる。

Nobuこと桑原延享はまだ19歳。世の中は想像力を超えたスペクタルに溢れていた。自分はいったい何処にいくのだろう?!このまま、意のままに動く青春が、ずっと続いていくものと想っていたのだ……。

(第13話『Nobu/桑原延享(Kuwabara Nobutaka)が踊るまで』終わり。第14話『歌う後編』に続く)

…………………………………………………………

●カスヤトシアキ(粕谷利昭)プロフィール

1955年東京生まれ。桑沢デザイン研究所卒業。イラストレーターとして社会に出たとたんに子供が生まれ、就職して広告デザイナーになる。デザイナーとして頑張ろうとした矢先に、山口冨士夫と知り合いマネージャーとなった。なりふり構わず出版も経験し、友人と出版会社を設立したが、デジタルの津波にのみこまれ、流れ着いた島で再び冨士夫と再会した。冨士夫亡き後、小さくクリエイティブしているところにジョージとの縁ができる。『藻の月』を眺めると落ち着く自分を知ったのが最近のこと。一緒に眺めてはどうかと世間に問いかけているところである。

…………………………………………………………

■INFORMATION

6/20 木曜日「降りしきる夜」

at 高円寺 Showboat

●DEEPCOUNT ●泥+シマー ●石井明夫CRAWLER

●floor dj:ENAN ●flyer art:SAL

●19:00/19:30 ●¥2500/¥2800/+1D

…………………………………………………………

6/29 土曜日at 谷保かけこみ亭

※オルタナとシューゲイズ、

Dark Wave、Post Punkの夜!

●DEEPCOUNT ●SOLVENT ●COBALT

●19:00/20:00 ●¥投げ銭 donation

…………………………………………………………

JAZZY UPPER CUTの復刻2枚組CD、ユニオン特典も決定!

ピースミュージック中村さんのリマスターで迫力の音像になりました。ノブさん、寒川さん、サミー前田氏のライナーノーツも掲載。

5月22日発売!JAZZY UPPER CUT『1992 Revisited』

90年代前半に活動し、パンク、ヒップホップ、ジャズ、ファンク、ノイズ等々を偶発的に昇華させた、東京のアンダーグラウンド・ロックの最高峰とも言えるJAZZY UPPER CUTが残した作品が復刻!

ディスクユニオン特典キーホルダー決定!

…………………………………………………………

6/14(金)ShowBoat (Halfmoon🌓月見る夜会)

◉藻の月 ◉ the GOD ◉すばらしか

◾️DJ TeT3

19:00open/19:30start

2300YEN/2800YEN/+1D

…………………………………………………………

6月26日|More Tokyo Music

下北沢Breat/Monotsuki LIVE

June 26th, 2024 (Wednesday) Shimokitazawa Breat

OPEN/19:00 FINISH/23:00 ADMISSION/¥3,500 MTM Member/¥ 0

…………………………………………………………

ASTRAL BOOGIE presents

Soul Imagination Vo.1

2024年07月4日(木)

GT LIVE TOKYO

東京都港区六本木七丁目12-14

United Trust Building II

開場/開演18:30/19:00

前売/当日 ¥3,500/¥4,000(+drink代)

出演/ ●ASTRAL BOOGIE ●藻の月

●THE BLOODY KNIFE

…………………………………………………………

8月4日(日曜日)

テンキューベリーマッチ 小山耕太郎 vol.7

OPEN 15:00・START 15:30

前売¥2300・当日¥2500 (別途ドリンク代¥500)

●藻の月●Saybow & the R+X+S●aka-jamジャングル+内藤幸也

●marron aka dubmarronics + 田畑満+JUICY

●The Ding-A-Lings ●KAGEFUMIX 野ロヤスツグ key(ex町田町蔵+北澤組) , ENZO ds , 烏賀陽弘道 b , 中里つよし g

DJ:Higo DJ:Era

…………………………………………………………

GoodLovin'Production

5月15日リリース【山口冨士夫 / REAL LIVE 1983】

テンプテーションズのカバー“My Girl“を本日公開しました🌪