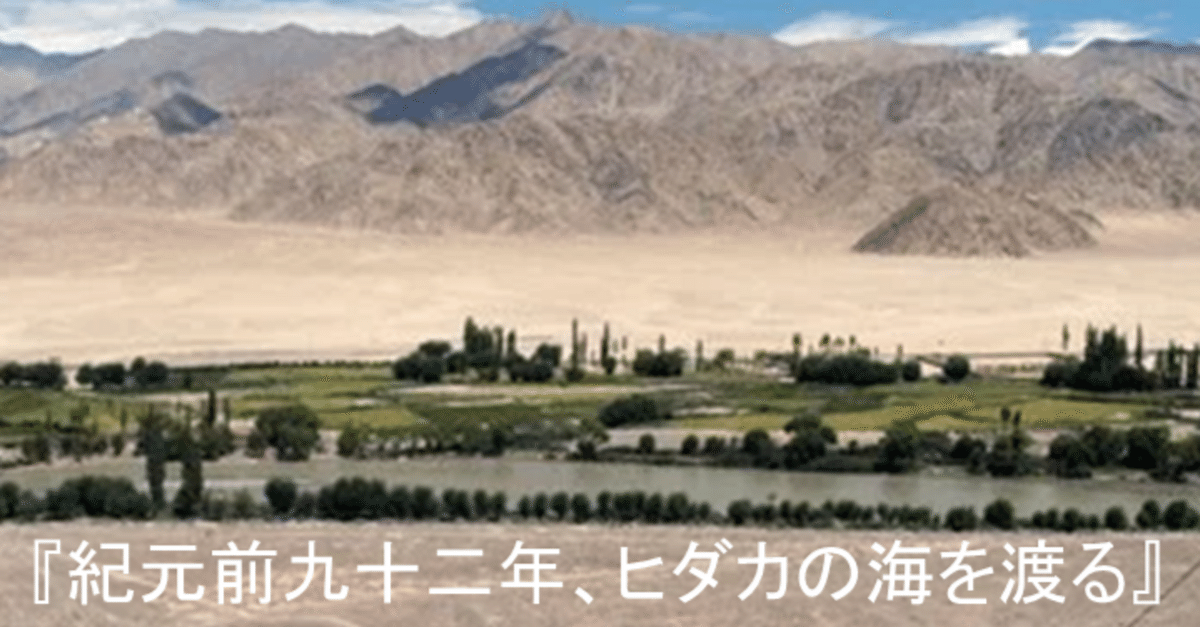

『紀元前九十二年、ヒダカの海を渡る』[157]ハミル国を出て東へ

第6章 北の鉄窯を巡る旅

第10節 ハミルのバザールにて

[157] ■2話 ハミル国を出て東へ

ハミルを出てからの五日間は、ナオトの乗る馬が歩み、また、走るのに任せ、間にラクダと替えの馬一頭を置いて、一番後ろをエレグゼンの馬が付いて行くという格好になった。ラクダの背には買い込んだ品々が山と積まれている。積み切れなかった品は替えにしている斑馬に分けて載せた。

そのほとんどが、戻ったら鉄を焼くと意気込んでいるナオトが、「ここならどんな道具も揃う。買っていこう」と選んだものだ。

線のように細い鉄の棒が八本、それよりも太めの鉄棒を四本、大小の楔を四個、細身だったり幅広だったりの調理用の小刀を数本、鉄製の長い火掻き棒と大鎚――いまのハンマー――、それと合わせる堅い木でできた長い柄が二本、鉄製の小鎚と柄を二本。

それに、鉄製の重い板が一枚、しっかり焼き固められた煉瓦が八個、竹ぼうき、スギの板六枚、鉄製の鍋一個とその取っ手二本、何かの金属でできた盥を一つ、トゥバでみた丸い取っ手の付いた鉄を挟む道具を長短一つずつ。

二枚の板を合わせた作りのフイゴも二つ求めた。珍しく、商人と話し込んだエレグゼンが教えてくれた。

「どうも、このフイゴはトゥバで作ったものらしい。よく使うのはウシか馬の革だが、これはトナカイだと言っている」

「そうか、トゥバのものなのか……。エッレ、革を木に留めている鋲を百個ほど分けてくれるよう頼んでみてくれないか? 後で何かの役に立つかもしれない」

「どこにでもある。これだけは高すぎる」とエレグゼンがぼやいた色の違う砥石を四つ一組で求めた。その店で使い方をナオトが尋ね、話が面白いと、その場を動かなくなってしまったものだ。

ペルシャ人がよく被っているという帽子を二つ。砂嵐のときに顔を覆うための薄い布を六枚。ラクダと馬の足かせを一つずつ。

これらの品々を容れて馬の背に掛ける大きめのヘーベ――袋状の運び具――を二枚と何かの刺繍を施した薄手の叩き布を四枚。エレグゼンも見たことがないという変わった模様の塩袋が二つ。麻の紐と綱を数巻ずつ、……。

ナオトの考えていることがわかってからは、まだ選んでいないものをいくつかエレグゼンが付け足した。

買うかどうかと最後まで迷った上に、わずか二日では間に合うかどうかわからないと言われた重たい鉄の板と長い方の鉄ばさみも届いていた。それに、隊商と認める漢の割符もあった。それだけ求めても、エレグゼンが考えていた半分の銀を渡すだけで済んだ。

斑馬とラクダの背にどうにか荷物を積み終わり、大声で交渉してようやく手に入れた匈奴と漢の「通行を許す」という印の幟を立て終えたとき、エレグゼンが真剣な面持ちで言った。

「こんな格好では匈奴に帰れない。これでは匈奴の男ではない。とんだ間抜けに見える……」

「それが手だ」

ナオトは笑って応えた。いつものナオトとは思えない。

「んっ、なんと言った……?」

「エレグゼン、吾れは鋼を作ってみるまで殺されたくはない」

ハミルの境を出た頃は、まだ東西の交易路を進んでいた。行き交う隊商の数は思っていたよりもはるかに多かった。

ハミルというのはすごいところだと、ナオトは改めて思った。ここだけは漢に奪われるわけにはいかないと、右賢王が周辺に匈奴兵を配して護りを固めている。商人が多いのは安心して商売できるからだと、エレグゼンが話してくれた。

――なるほど、そういうものか。ヨーゼフが同じようなことを言っていたな……。

追い抜くときに声を掛け合うというのが隊商の間での習慣のようだが、しかし、ペルシャの帽子をちょこんと頭に乗せてツヤのある大きな馬に乗り、ガラクタのような荷物をいっぱいに載せたラクダと馬を引いてゆるりと進む二人の匈奴に言葉を掛けてくる者はいなかった。

こうしてエレグゼンたちは、邪魔が入ることなく、真っすぐに東を目指した。

二隊に別れるときにエレグゼンが戯れて口にしたように、ナオトたち二騎は、イリかハミルまで金か何かを届けに来て、沙漠に入る前の最後のバザールでさまざまな品物を買い込んだ匈奴の若い騎兵のように傍からは見えただろう。あるいは、匈奴の皮衣を得意げに身に付け、立派な馬に乗った二人の胡人に見えたかもしれない。

どちらの若者も、国はどこかと問われて「匈奴」と応えたら、問うた相手が「はて」と首を傾げるような顔付きをしていた。

第10節3話[158]へ

前の話[156]に戻る