身もこがれつつ 小倉山の百人一首周防柳著 その五 そして承久の乱

勅撰和歌集を、編纂開始からはや四年、撰者達は何事も院の御意に、従って作業を勧めてきたが、どんなに丹精し、まとめても満足してくれず、提出した端からひっくり返してと、崩してしまう。定家はきりがないと異議申し立てたら逆に、癇癪を起こし、ならばこれにて終了じゃと、完成のきょう宴を催した。宴などとんでもなくまだ中途だし、序文すらない、定家も意地になって宴も不参加をした。いつまでも院に対して不貞腐れているわけにはいかず、関係修復を、と探りはじめたときに院から水無瀬へお召し、使者に御用を聞いたら、新詠ができたので見てほしい。院お気に入りの家隆は今物忌みで引きこもりだし、感想を聞く相手がいない。今の後鳥羽にとっては、どんな遊びよりも和歌が面白く。この世界を知りとりこになった、興は増すばかり、病膏肓に入っのだ。水無瀬には院がお一人であった、摂政の企画で十日後に詩歌合をやる、それに朕はよい歌を出さねばならぬ、これを持ってきた、傍らの文箱を取り上げ、蓋を開けた、例の歌札だった。世話になっておる、和歌道の練達は、古歌に学ぶに限るでの。嫌味を言われたのではないらしい。そなたを呼んだのは、できた歌を見てもらいたいと思ったからだ。と、手元の料紙の中から一枚引いて差し出された。[見渡せば山もとかすむ水無瀬川、夕べは秋となに思ひけむ]よい歌である。下敷きは枕草子だ、僭越ながら、定家めが拝見した御製のうちで、もっともすぐれたお歌かと、国土を見渡す王者の風格のようなものを感じます。いよいよお達者になられました。世辞ではなく心から讃辞した。すると院は何故水無瀬を愛するか話し始めた。この水無瀬から交野にかけては、平安京を開いた桓武帝が、第二の住まいとして愛された。わが王朝にとって特別な場所である。急に話の趣が変わる、朕は平安王朝を誇りに思う、ここは帝王の地だ。そなたは朕の歌を国土を見渡す王者の風格と言うたな。まさにそれだ、朕は帝王になりたい。山の高なりからわが大八洲を睥睨したい、この水無瀬の地でそればかりを念願してきた。この敷島の大和の王は天から降り下った神の子の子孫である。唯一無二の存在である。この国の帝王はただ一人、それが道理である。この国の頂きはただ一つ。ゆえに、[東のやつらが邪魔だ]ゾッとした。話がおかしな方向に震えた瞬間。主君は一振りの剣を構えた。[水底の兄も邪魔だ]支離滅裂だ。この剣は、朕みずから鍛えた。東のやつらに勝つためには、武の力がいるから。そのためばかりでない、朕には剣が必要なのだ。兄が宝剣を抱いたまま海の底に沈んだから、ゆえに朕は資格を欠いたまま位についた。朕は正統の天子ではない出来損ないの、寸足らずの帝王だ。主君みずからが禁忌に触れたことに仰天した。何をおっしゃいます、光り輝く帝王でございます。神器のことは単なる戦のなりゆきでございます。院の御身に瑕をつけるものではありません。主君はさらに続ける、幼き頃より目をつむると、水底に沈んだ兄の顔が現れ胸に草薙の剣を抱えて離さぬ。王の座はけっして渡さぬと睨めつける。兄に勝つために水練に励み、宝剣も造った、これを乗り越えねば朕は真の帝王になれぬ。わかります。いやわからぬ、なぜわかる、このやり取りの後、定家は自らの耳の障りをうちあける。歌詠みとしては致命的で、一時は死にたいほど絶望いたしました、耳がだめなら目がございます。この定家は歌の言葉を用いて、他より十倍麗しゅう描き出し歌道の極みに上って見せると誓ったのでございます。そうか、わかった、悪かった。あっと思った時、手首をつかんで引き寄せられる、そして、力を貸せ、そなたの持つ歌の力を、東のやつばらに克たねばならぬ。割れた頂きを一つに戻さねばならぬ、千年の時につもり積もった貴族の誇りを教えよ。と言われる、手首をつかまれたまま、われは定家でありまする。家隆ではございません。間違えるかよ、と、そなたと壬生は、相愛であるよな、なぜ知ったか、壬生はいつもそなたの話ばかり、いつぞやの札取り合戦の時も、歌札を手にし、この癖字日が傾いてからは、みなはまるで読めぬのに、壬生だけは障りにもなっておらず、よほどそなたが好きらしい。そもそもそなたらは言葉も介さず通じあっておったよな。あれを見てすべてわかった。で、壬生を召した、そなたから奪ってやろうと思った。今考えたら、そなたと壬生、どちらからどちらを奪おうと思ったのかな。鎌倉では実朝が三代目となり。九条家も大殿の良経がみまかり若き道家が当主の座についた。例の新古今和歌集のきょう宴が行われたのち、在鎌倉の門弟の内藤知親が、主が是非と所望しているので、歌集の写しを作らせていただきたいと、申し入れてきたのだ。関東の将軍家が歌に興味をもっている、我が身に起こったことがよみがえった、水無瀬での主君との異様な情事。ねじ伏せられた耳元に囁かれた、燃ゆるような言葉。急ぎ仙洞に参じ、報告した。三代目が網にかかったか。わかっておろうな、歌道は王朝の心そのもの求めるものを果てしなくのめり込ませる力を持つ。将軍の師として、ねんごろに指導せよ、歌の沼に引きずり込むのだ。それから四年みずから歌詠む人となって、ご高評をと将軍実朝から、和歌が三十首手元に届いた中に。瞠目すべき個性あふれている歌があった。斬新で独特な、そして最初っから自分の世界ができている。鎌倉では北条氏の謀略によって、この十年の間に、頼朝を支えた、梶原、比企、畠山が、消えた。身内でも頼家が消え、時政も消えた。将軍家は、何事もやるとなったら寝食を忘れて打ち込む。蹴鞠もそうであると、同席している雅経がいう。雅経は父親が義経にかかわる咎で伊豆に流され、連座して鎌倉で過ごした、その折蹴鞠の師として頼家や実朝と親しく接した、そういえばと、数か月前舅の大江広元に、用があって久方ぶりに鎌倉へ詣でた時、妙なことがあり申した。将軍家の御前で、ちと雑談したのです、そしたら院の話題ばかり、初めは社交上の、お上手かと思ったら真心がこもっている、偽りなく院を敬うておられるらしい。ふと気づいたら将軍家の脇に側近がぴたりと控えてた。何者かと舅に尋ねたら、将軍家の院びいきは侍読の影響かもと。名は源仲章といい、将軍家に漢文やら歴史やらを講義している。兄が院の近くに侍っているという。院の内意を負っているのか。朝廷では土御門帝が退位し、弟の守成親王[順徳帝]が帝位についた。鎌倉では北条氏が武勇随一の和田義盛に戦を仕掛けた。烈しい戦いの果てに滅び去った。鎌倉で騒乱が起こるたびに余波が京に及ぶ。そのたびのに、実朝は配下に帝の周りを警備させ、不逞の輩を取り締まらせた。それに対して後鳥羽は感謝の書状を与えた。ここ数年実朝の尊崇があつくなっている。折に触れて機嫌伺があり、事あるごとに鄭重な報告がある。将軍のそんな様子を察し、最近御家人の朝臣化が進んでいる。院はこのところ政務ばかり執心なので、今の歌壇の中心は若き順徳帝である。歌の道にも才を発揮し、なかなかの詠み手になりつつある。若い帝は清々しく簡素でよく、家隆と共に侍り三人水入らずの和歌談義をするのも心楽しい。帝の主催で歌合いをする。その歌題やら席次などの委細を決めるために参上した。帝はこれと傍らの文箱の蓋を取った。古き良き歌をからだに叩き込むには、これ以上の術はなしと父上に勤められた。帝は中身の歌札をはらはらと、身の回りにばらまいた。懐かしさに見入って、父君のおっしゃる通りです、お手近に置かれ古歌にお馴染みなされば作歌の益となりましょう。おのずと手が動き札を一枚、二枚身に引き寄せ。何度も繰り返した頭の文字遊び、な、つ、か、し、いつの間に家隆が傍らに、定家の申すとおりこれ以上のお歌の修練方法はありません。と並べた札をさりげなく三枚、を奪い新たな一枚を加えた。か、な、し、や、[愛しや]二人だけの符牒陶然とする。では、主上おいとまをと後前を下がり、二人は共乗りをして定家の山荘に向かった。失われていた時が一足飛びにつなぎ合わされる、到着すると門前に家司の忠弘が膝をついていた。院からのお使いが来て、壬生様をお召しです、お急ぎの御用とのことでございます。なぜいつも邪魔が入るのか、ようわかること、家隆は苦笑した、天魔の采配だ、待っていてくれすぐ戻る。でも戻ってこなかった相手は帝王なのだ。歌合いの日、院の突然の御成、一同恐懼してひれ伏した。定家は帝との歌合い、院は定家に恋歌の極意はと尋ねた、未練でございます。暴君は黙った。かなしや、あるかなきかの音でつぶやき。そして風のごとく立ち去った。先日の帝の御座、帝が撒いた札を用いて家隆と密かな会話をした。あの札が残っていて、帝を訪ねて来たとき心づいて、われらの行方を追ったのか。家隆も啞然としていた。実朝は子がいず、我が子を与えると後鳥羽は約束した。京都朝廷に忠誠を誓う実朝だからこそ応じた。のは昨年のこと、年の初めに起こった将軍実朝の凶変に、茫然自失となった。鎌倉から使者がやってきた、驚天動地の禍事、天魔の所為かと心胆寒からしむ。かくなるうえは四代将軍として皇子を急ぎ東下されたし。高飛車な態度に、カッとした。自分らが実朝を殺したくせに、被害者みたいな面をし、よくも図々しく催促できるものと、あきれはてた。実朝の養子としてこそ応じた。我が子を玉として後見し、京都朝廷に有利な体制を創ってくれるはず、実朝の庇護もないのに我が子を、渡せば、憎い執権義時の傀儡になるだけだ。すったもんだの末九条道家の子、三虎頼経を新将軍として、鎌倉方とも通じている藤原公経が行き来して決めた、都では政所の別当の御家人が謀反を起こし、平安京の象徴である大内裏が兵火によって焼失した。また鎌倉と租税のことでももめた。度重なる挫折にうちのめされ、さらに院は病にたおれた。定家の息子為家が宇都宮蓮生の娘をめとった。下野を本拠とする大豪族、妻は北条時政の娘、鎌倉の宿老の信任も厚いらしい。少し前まで、院と定家は多少の感情の行き違いがあっても、実朝というかすがいがあり、隠密の同志としての結束もあった。がもはやその糸も切れた。警戒すべき存在の九条家の側に属している。共に乗っていた流氷が割れ引き離されていく。年明けて承久二年年賀の挨拶に後鳥羽院の許へ、家隆をめぐるもつれのせいでわだかまり、あまり会いたくない主君だから、これらを口実にさぼりを決め込んだ。さすがにこれ以上はと、お目通りを願った。案の定ご機嫌は宜しくなく。また院のまわりの空気が一変していた。案の定宇都宮蓮生のことで嫌味を言われた。自分は長年将軍の歌道師範をつとめてきた、武家の人々との交際も増え、実朝の指導は院に命じられたのではないか。蓮生は近隣に暮らすもの同士で縁ができただけ、また例によっていじめが始まりそうな嫌な予感がした、この主君は思い通りにならぬことに対しては腹いせをする。歌会を欠席と聞くが、順徳帝が歌会やるので参加せよと命じられたが。母の忌日と重なるため辞退をと弁解するのを、阻まれた。題は朕が出す必ず出よ、無沙汰をした償いに心して詠え。翌日院の使者がやってきた、題は二つ、一つの題は人を馬鹿にしたものであった、嘆息し売られた喧嘩受けて立とう。歌会の翌日[定家の歌不遜なり、今後しばらく公式の会のに召すこと許さず]院から無期限の謹慎処分が下った。承久二年の十月、九条道家から呼ばれた、このところ院のまわりに気のなる動きがある、院の後願寺最勝四天王院には、前将軍実朝の歌と鎌倉の絵の障子が建てられ調伏の壇があるという、奥羽と京畿の力ある寺院を配下に、組み入れんとし、取り巻きもきな臭い、院のまわりをがっちり固めて隠微なにおいをさせている。そして聞かれた、院との関係は、特別な契りを結んでおるのか。舌が口の中に張り付いて声が出ない。君臣として誠と孝心をもってお仕え申し上げております。平凡な回答をした。歌道とはと聞かれ、一千年になんなんとする京のみやびの誇り、貴族の神髄と答えた。道家はいう、院ご自身も世の流れが変わったことをわかっておられる、だから栄光を取り返そうと必死なのだ。なにを企んでおられるのか。執権義時を尼御台政子か、我が子の三虎を呪うておられるのか。で、そなたははからずも院から勘気を被った、謹慎の身で嵯峨に逼塞しておる、そのまま動かぬでもらいたい。院とは距離をくのだ。沈む船の道ずれとなるな。武者の世になればこそ、文化の優位は京にある、京の誇りの最たるものは和歌、そなたの才は他に代えがたい、歌道の未来のことだけを考えよ。院とも院と親しい者ともかかわるな、誰にも明かすまいぞ。翌承久三年五月十五に、後鳥羽院が反鎌倉の意思をあきらかにして京都守護を討ち、旗をあげた。緒戦の日義弟の公経が鎌倉へいち早く伝令を飛ばした、二十六日の深更に宇都宮蓮生からの注進、関東の軍勢、執権の息泰時を主将として京へ向かって怒涛の勢いで進攻中という。なんという早さ、これが訓練されたも武士か。院宣を擁するこちらは官軍であり、鎌倉は朝敵、賊軍にされたのに即断即決して攻め込んで来るとは、武者の世になりにけるなり。承久の乱が終わり十四年過ぎた。舅の宇都宮蓮生から選歌を頼まれる、古今数多の歌の中からよろしきものを、歌人は百人すべて一首ずつ計百首、色紙にして、家隆は終生院に尽くした。隠岐の院にとって唯一の慰めとなったのは、和歌だった家隆はねんごろに相伴しつづけた。それが疎まれた。五年前、定家よ、暇乞いにきた、この時も札を広げていた息が止まりそうになり。愕然としていたら、気にするな決めたらすっきりしたよ。隠岐で院が詠んだ百首歌と口伝の歌論書を渡し、みてさしあげてくれ、なにしろそなたは院の一番のお気に入りだからといって、笑った。裏切った積もりはない、遠い昔からいつも家隆のことを思っていた。あの乱の前も、さなかも、無残な結果に終わった後も、せめて許せと言いたいが違う、膝元に散った札が、目に入り指が動いた。あ、さ、な、ゆふ、な,そなたのことを思わぬ日はない、案ずるな、我らは何もかわらぬよ。それが男と女の恋とは違うところさ、家隆も札を膝元に、よ、よ、も、な、ほ、いつもいつも、いつまでも懐かしい笑顔に慈しみが、息災でな、さだいえ。選歌ができた第一首は天智天皇、第二首は子の持統天皇、古今集など勅撰集の歌が、そして新古今時代の歌人と、最後に後鳥羽院、順徳院を配した。宇都宮蓮生は新しく建てた、対屋の障子[襖]嵯峨の花鳥風月を描かせていた。貴公はいにしえの名歌を手札にして、和歌の修練にして、おられるとか、それを聞いて歌の札をこの嵯峨の里に舞う様を見て見たい、なんという大胆な趣向、障子に定家自身でおいたらよろしかろう、面白いことになった。外した障子に次々と置いていき、最後のあたりの詠者は自分に近しい人ばかり、憧れた式子内親王、寂蓮、九条良経、寄人仲間で蹴鞠の雅経、あの乱の元となった実朝、最後は嵯峨の里の雪景色、後鳥羽院と順徳院の歌を上に少し高低をつけてならべ、下の雪をかぶった木の脇におのれと家隆の歌を配置した。

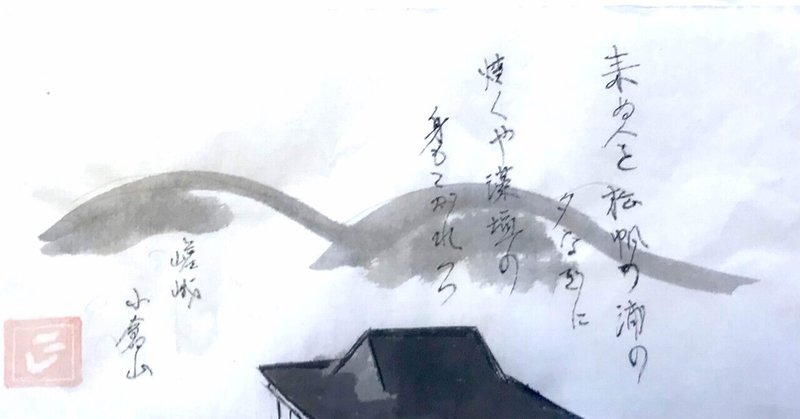

後記、宇都宮蓮生山荘の障子和歌は嵯峨の名物となった。これが後に小倉山庄色紙和歌、俗に百人一首と呼ばれることになる。定家はこれから六年後仁治二年[千二百四十一年]八十歳で世を去った、親友で恋人の家隆は定家に先立ち嘉禎三年[千二百三十七年]同じく八十歳で没した。後鳥羽院は定家より二年早く延応元年[千二百三十九年]隠岐で六十年の生涯を閉じた。院は隠岐で嵯峨山荘の障子和歌を聞き知り、家隆定家両郷撰歌合を編んだという。後鳥羽院が焼きを入れた剣は、菊御作として現存する、この本の虜になりました。雅な男たちのやり取り、何処を開けても面白く深い。後鳥羽院がいて、承久の乱があって、改めてじっくりと百人一首を、味わいたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?