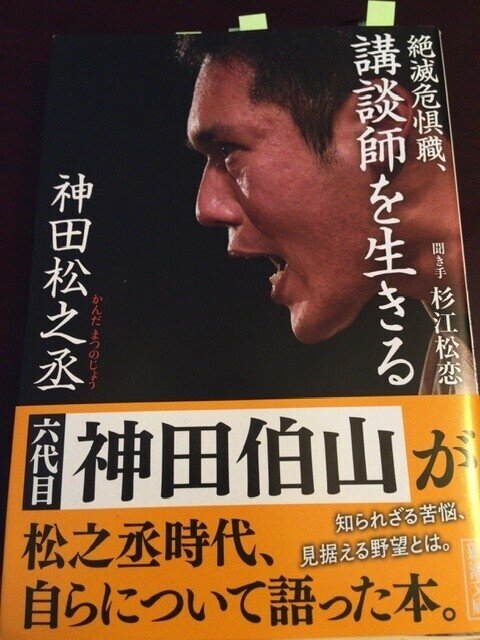

サブカル大蔵経933神田松之丞/杉江松恋『絶滅危惧職、講談師を生きる』(新潮文庫)

一歳から四歳まで、三年間ぐらい一家でブラジルに行っていたんです。p.16

その生い立ち、いきなり猪木的でした。柔術や格闘家の家系は、ナイフを隠したプロレスラー。伯山先生は、令和のグレイシー、猪木の後継者として蘇ったのかも。何となく、落語が柔道で、講談が柔術か?

「週刊ファイト」のI編集長がご存命なら「伯山の語りには〈殺し〉があるんですよ!他の芸人とは一線を画しているところですよ!」と〈直言〉してくれそう…。

私は、TBS「問わず語りの神田伯山」を、一週間で最も楽しみな「30分」として拝聴しています(YouTubeで)。

毎回、義務感のようにタブーをイジり、当事者へ愛のある毒霧を浴びせながら、薄毛をもネタにして自身を客観視した受け身を取り、そして必ず貴重な芸の話もしてくれて、講談の種まきもおろそかにしない。

これだけ盛りだくさんの話題をよく「30分」という時間内におさめられるなと、番組の構成にも感嘆するようになりました。

「数学的に自分のネタを組み立てられる人なんだな、と思いました」(戸波)p.203

本書でも番組でも名前が登場する戸波さんのこの言葉が、番組の驚異的な作品性に対する回答かなと思いました。

伯山さんの中でのラジオ番組という基地の大切さも本書で再認識できます。しげふじさんやサトケンさんとの縁も描かれます。常にイジって偏愛しているラジオモンスターよりも番組への情熱高いですよ!

あと、聞き手で著者の「松恋」氏と伯山の師匠の「松鯉」先生の文字、似てるなぁ。

自分の中でどこかが常に引っかかっていて、急にパッと醒めるんです。能面みたいな顔になるらしい。p.21

醒める、冷める、覚める。別れに支えられた覚悟が常に奥底にあるから、常に独りで全方位に立ち向かえるのか。常在戦場。さまざまな分野に楔を打ちながら結果として話題にさせる。神田伯山はブロディか?

本に書かれた歴史上の出来事をわかりやすく読み聞かせたのがそもそもの「講釈」「講談」だ。p.87

僧侶の法話は、落語的か講談的か。どちら寄りなのか。どちらが求められているのか、どちら寄りも望まれていないか。

「またやり直して。それを何十回も繰り返して、だんだん一人前になるわけですから」(松鯉)p.115

しくじることの痛恨さと、やり直すことの大変さと、それを見守る師匠の存在。

松之丞にはロジックと共に、確実に外堀を埋めていくような計画性と事務処理能力があると鯉八は言う。p.125

桂宮治師匠も輩出した元「成金」メンバー・瀧川鯉八師匠からのこの証言で腑に落ちました。番組も、破天荒なようでいて、常に布石を打っているような。「講談が絶滅危惧職」という書名ももう時間差を感じるくらい、今の大活躍と講談の躍進は、伯山先生の努力と覚悟と計画性のたまものだと思いました。そしてそれを支えた方々。本書は親友・植松君と松鯉先生の物語でもありますね…。

「落語の真似は絶対しちゃ駄目だよ」と繰り返し言ってきました。講釈師がいくら落語の真似をしたって、笑いでは絶対敵うわけはない。p.145

芸協入りの影響を心配する松鯉先生。どこか僧侶も落語への憧れがあるかも…。でも、私も落研だったので、だからこそ簡単に真似はできない肌感覚があるというか。

一之輔はそれをおもしろがり、サンキュータツオに賞賛のメールを入れてくれた。p.161

渋谷らくごでのトリとトリ前での共演。最近もこの二人のお名前が頻出してます。

本を買って読みます。