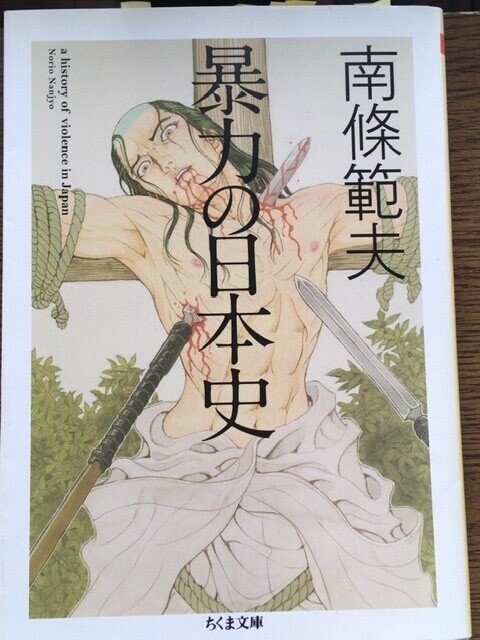

サブカル大蔵経482南條範夫『暴力の日本史』(ちくま文庫)

暴力の歴史というより一揆の歴史でした。

『シグルイ』で契った山口貴由の表紙。

南條範夫は、理不尽さと、人間を暴く。

私たちが知らない日本史がここにある。

直江兼続の農戒書。農家の生活縛り、婦人を愚弄。農民を人間以下扱い。農民の神経の底に何か疼くものが出てくるだろう。p.31

善政のイメージが強い兼続の一面。ここを掘り出してくる南條範夫の真骨頂。

嘉吉の土一揆。東寺を占拠。一揆勢は寺の焼き討ちを始めた。これらの寺はいずれも金貸しをやっていたのである。p.74

寺の姿をしたサラ金

国衆たちはこの形勢を見て、自ら進んで門徒となり、本願寺教団の中に入り、その巨大な組織を利用して、自分たちの勢力を伸ばし、できれば戦国大名にまで成り上がろうとした。ここに農民と国衆と坊主頭の連合ができた。農民たちは坊主を中心によりあったがこのような寄り合いを講と言う。講は次第に宗教的な集団ではなく、村の政治的結合体としての性格を強めていった。一方国衆や土豪は、組を組織し、国全体の合議制による運営を作り上げた。門徒一揆はこの講を背景とし、組を直接の戦闘力の中核としたものである。p.95

本願寺という国衆の入った政治的集団。〈組〉という呼び名は今でも残っている。

一向一揆においても、農民たちは結局、指導者である国衆や大坊主たちの世俗的権力欲に利用され、その踏み台とされたに過ぎない。p.107

歴史の理想や美しさを剥ぎ取る。

虐政に苦しんでいる農民の多くがキリシタンだったことから、首謀者たちは巧妙にもキリシタンの教えを一致団結の精神的支柱としようとしたのだ。おそらく彼らはこれによって日本全国のキリシタンが立ち上がり、幕府がその抑圧に音を挙げるであろうことを期待したのだろう。p.124

天草の乱も、政治が宗教を利用したのか。それを政治というなら、凄みがある。

1764年明和元年の伝馬騒動は幕府に大きな衝動を与えた。一揆は幕府や封建領主の権力に対する抵抗であるばかりでなく、同時に問屋・商人・地主・名主などの特権階級に対する闘争でもあった。虫けらにも等しい百姓どもが徒党を組み集団の力によって江戸へ押し登ろうと言う、驚くべき不逞の行為を企てたのだ。総参加数は20万人にも及ぶと言う。幕府はこの直後、一揆弾圧のための法令を次々に発布した。p.192

中山道街道の宿の存在が、反体制にまわると、日本史上最大の一揆になった。今の日本にも起こるか?江戸時代もじつは平穏なパックス=トクガワではなかった。

2月2日、大塩は蔵書5万巻を売却して千両余りを得た。6.7.8の三日間にわたってこれを窮民10,000戸に対し1個あたり1朱ずつ施した。p.220

民の為に〈蔵書を売る〉物語。

天明の飢饉、津軽藩では藩人口の半ば以上にあたる8万1700人が死亡した。陸奥の国、6人暮らしの家族、4人が餓死、親子2人が生き残った。父親は残っていた鍋や釜を八戸町に持っていって食料に変えようと10歳になる子供を置いて出かけた。子供は空腹に耐えかね古い縄を噛んでいたが、とうとう我慢できなくなって自分の手の指を食い切ってしまった。戻ってきた父親は血を流して泣いている子を見ると、もう生きて行く気がなくなり、買ってきた食物を食わした上、鎌でその首を打ち落とし、自分も喉をかききって死んでしまった。この男には隣村に嫁いでいた娘がいたが、実家を訪れて父と弟の無残な死体を見ると、帰っていって夫にこれを告げた。夫はとても葬式等できぬ。家は火をつけて家ごと火葬にして来るがいいと言う。女はそのつもりで実家にやってきたが、死体を見ると空腹でたまらず、ただ焼き捨てるのはもったいないと、死骸を食ってしまった。人間の味を覚えた女は行き倒れ人の肉を食い、新しい墓を掘りおこして死骸を食い、ついには自分の夫を騙して殺して食い、自分の子も鎌で一打ちに殺して食い、夜な夜な村の子供を追い回して殺そうとする。村のものが驚いて相談の上、女を殺すより外はないと言うことになったが、人肉で肥え太った女は、飢え死にしかけている百姓男の4.5人ぐらいではとても取り押さえられない。逃げていって山に隠れ、薪を取りに来たものを殺して食う。村人は猟師に頼んで、ようやくこの女を鉄砲で撃ち殺したと言う。ほとんど信じがたいような話であるが当時の人肉食いについては極めて多くの実話が伝えられており、話通りでは無いにしてもそのような事実があったことを認めねばならない。p.196

240年前の青森。

本を買って読みます。