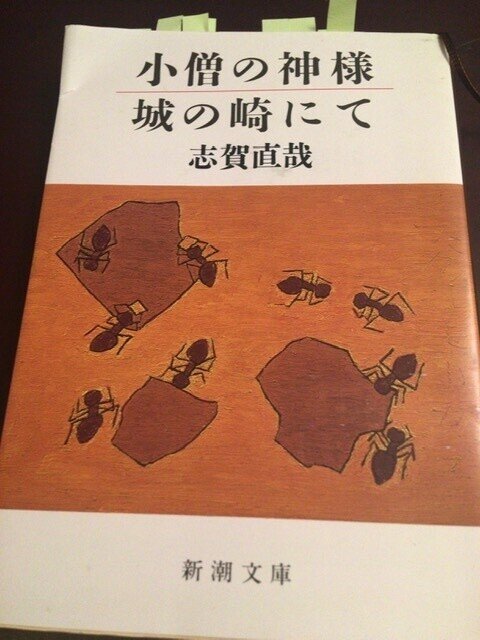

サブカル大蔵経790志賀直哉『小僧の神様・城の崎にて』(新潮文庫)

小説の凄みを感じた。

人は目の前の出来事を見ることはできるのだろうか。

私は見ることはできません。

志賀直哉が「佐々木の場合」を漱石に捧げたこと、それは並々ならぬ覚悟だったと思う。

動物と自分の比較も、大好きな視点です。

人間の営みはいろいろあっても心底同情できない。畜生の存在のみが生死を伝える。

男の心の動きについては、柳沢きみお作品の到達点にも感じました。

このお嬢さんがこんな子供の癖に僕と富との関係を知っているような気がしてならなかった事だ。【佐々木の場合】p.11

愛欲を妨げる子供への容赦ない視点にただならぬものを感じましたが、それが誰しも抱くことものなのだとも伝えてくれる。

鼠は一生懸命に泳いで逃げようとする。鼠には首の所に七寸ばかりの魚串が刺し貫してあった。頭の上に三寸程、咽喉の下に三寸程それが出ている。鼠は石垣へ這上がろうとする。子供が二三人、四十位の車夫が一人、それへ石を投げる。却々当らない。カチッカチッと石垣に当って跳ね返った。見物人は大声で笑った。鼠は石垣の間に漸く前足をかけた。然し這入ろうとすると魚串が直ぐにつかえた。そして又水へと落ちる。鼠はどうかして助かろうとしている。顔の表情は人間にわからなかったが動作の表情に、それが一生懸命である事がよくわかった。【城の崎にて】p.32

残酷な描写の中に、輩への腹立ち、鼠への憐憫、自分の命の見直しが始まる。

私は、鼠か、輩か、作者か。

あの鼠はどうしたろう。海へ流されて、今頃はその水ぶくれのした体を塵芥と一緒に海岸へでも打ち上げられている事だろう。そして死ななかった自分は今こうして歩いている。そう思った。自分はそれに対し、感謝しなければ済まぬような気もした。然し実際喜びの感じは湧き上っては来なかった。生きている事と死んで了っている事と、それは両極ではなかった。それ程に差はないような気がした。【城の崎にて】p.36

鼠は菩薩であり、如来として現れた。それを作者が、私たちに伝えてくれた。

小僧も満足し、自分も満足していい筈だ。人を喜ばす事は悪い事ではない。自分は当然、或喜びを感じていいわけだ。ところがどうだろう、この変に淋しい、いやな気持は。何故だろう。何から来るのだろう。丁度それは人知れず悪い事をした後の気持ちに似通っている。【小僧の神様】p.142

『利他とは何か』(集英社新書)で中島岳志さんが引用していた箇所。実はこれを確認したくて本書を買いました。

眼の前で怒鳴り散らしているおしどりは良人には違いはなかったが、少し意識がぼんやりして来ると、それ以上にこの上ない餌食に見えて仕方なかった。【転生】p.213

現代の説話。掲載誌は当時の文藝春秋。

二十か二十一の大柄な女で、精神的な何ものをも持たぬ、男のような女だった。彼はこういう女に何故これ程惹かれるか、自分でも不思議だった。/女には彼の妻では疾の昔失われた新鮮な果実の味があった。それから子供の息吹と同じ匂いのする息吹があった。北国の海で捕れる蟹の鋏の中の肉があった。p.271.272【痴情】

山科四部作。祇園の茶屋の仲居。柳沢きみお作品でもありがちな惹かれ方と、若い相手の魅力を讃えるすごい比喩。

「初から勝手は分っているけれど、御自分が散々人をだまして置いて、それが分ったからって、強迫するだの、下等だの、よく平気でそんな事が仰有れるわね。他人の事を批評なさる時は随分抜け目なく突込んで、御自分の事だと、それが全で異って了うのね。どういうわけ?」【痴情】p.274

島尾敏雄『死の棘』にも似たような描写があるが、志賀直哉の奥さんは、許す。いや、〈本統に〉許したのだろうか?

「それかて、かなわんわ」と、女は泣いたあとの憂鬱な鈍い顔を的もなく窓の方に向け、ぼんやりしていた。彼は女の大きな重い身体を膝の上に抱き上げてやった。女の口は涙で塩からかった。彼は前夜やはり妻の口の塩からかった事を憶い、二人のそう云う人間を持つ事が如何にも自分らしくないと思った。【痴情】p.277

哀憐の声を聴き、その顔を見て、身体を抱き、涙を味わい、違う女を想う。匂いを除いた六識すべてが一瞬で描かれている。

何れにもせよ、彼には家庭の調子を全く破壊してまで正面からこの事に当ろうという気はなかった。それに価する事柄とは思わなかった。【痴情】p.278

この勇介イズムというか、八一イズムというか、まさに柳沢脳ですよ。

「佐々木の場合」を亡き漱石に献じた時から直哉の第二期が始まった。(高田瑞穂解説)p.303

やはり「佐々木の場合」は並々ならぬ作品だったんだ。

この記事が参加している募集

本を買って読みます。