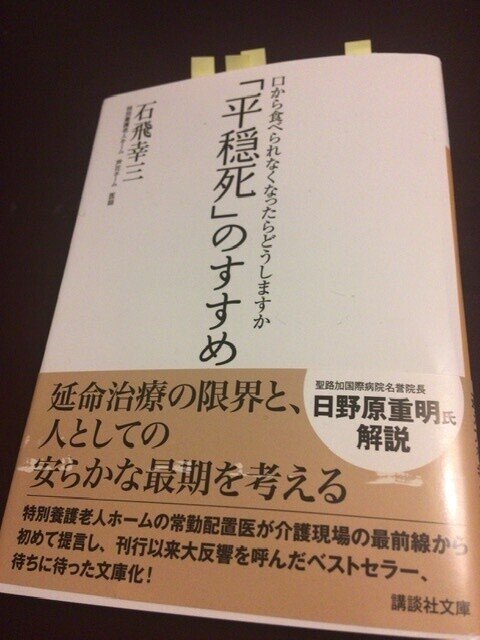

サブカル大蔵経909石飛幸三『「平穏死」のすすめ』(講談社文庫)

ご門徒の米谷さんに教えて頂いた本。病気とともに歩まれる米谷さんから毎月いろいろなお話を伺う中で、先月「この本知ってる?」と勧めてくれました。実際著者にもお会いしたことがあるそうです。

読んで驚きました。医師の類書は達観したような言説が多い気がするのですが、石飛先生の筆致は、厳しくて、さらけ出して、迫力がありました。とにかく、自分のことよりも現場の声を届けたいという想い。

医療技術の発達により死ぬまでの時間は引き延ばされました。p.8

病気を治してもいずれ人は死ぬ。でも、医師は、手を止められない。先日読み終えた、カミュ『ペスト』(岩波文庫)にも、同様の台詞がありました。

そこで見たものは、かつて私が手術をして命を助けた方々と同年輩の方々の変わり果てた姿でした。いわば病院でともに病気と闘った昔の戦友との思いがけない再会でした。人間こうまでして生きていなければならないのか。p.12

同年代の医師だからこそ、受けた衝撃。ブラックジャックの「医者は何のためにあるんだ!?」が聞こえてきそうな場面。

「もし胃瘻を付けないでお母さんを見送っていたら、今頃『自分は十分なことをしなかった』と悩んでいるでしょう」と申して慰めました。p.38

胃瘻を後悔している人への話。胃瘻の判断が人を苦しめる。もともとは子供の治療のためのものだったという。

故障を治すことが医療行為です。しかし老衰は故障ではありません。もう機会に寿命が来たのです。p.68

食べられなくなるのは寿命という本書の提言。

何もしないで患者さんが死んだ場合、今の日本の刑法では保護責任者遺棄致死罪(刑法219条)に当たる恐れがあるのです。p.86

法律は何のためにあるのか。それに縛られたり、助けられたり。

特別養護老人ホーム(ホーム)の制度が固まった際、日本医師会と厚生省(当時)との間で、ホームの配置医には保険診療ができないことが決められたそうですが、その経緯は明らかではありません。p.107

結果、ホームは介護施設になり、医療は別な医療機関の出先のみ可能となる。医師会の判断は何を護ろうとしたのだろう。

家族からのクレームに対する責任のなすりあいが、看護師と介護士の関係を険悪にしていました。p.140

それぞれの患者さんに、沢山の職種が絡まり合う現場。そこからもれたものが真如なのだろうか。

この記事が参加している募集

本を買って読みます。