連載日本史166 幕末(1)

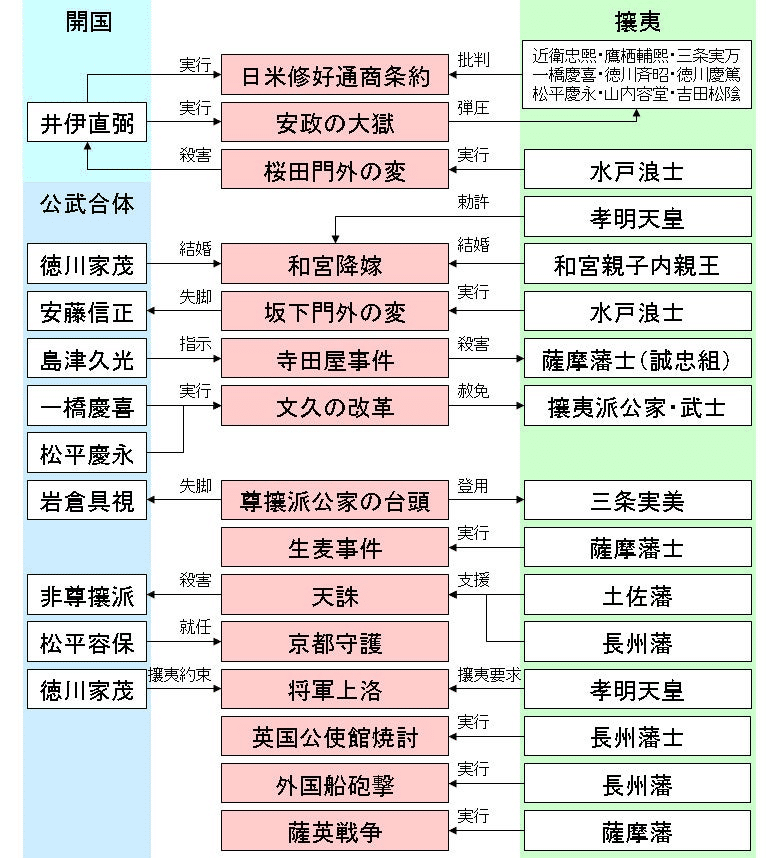

井伊直弼の死後、老中に就任した安藤信正は、朝廷との融和を図り、公武合体を唱えた。朝廷(公)と幕府(武)の協力体制を築くことで政権の安定を図ろうとしたのである。しかし、尊王攘夷を唱えて幕府への反発を強める志士たちは、ますます過激化しつつあった。1860年の暮れには、通商条約締結時に通訳を務めたヒュースケンが、薩摩藩士らに斬殺された。翌年には水戸浪士が英国公使館を襲撃した。幕府は孝明天皇の妹の和宮を将軍家茂に降嫁させ、公武合体の強化によって難局を乗り切ろうとしたが、それもまた浪士たちの反発を買い、翌年初めには安藤信正が坂下門外で襲撃を受けて負傷するという事件が起こった。

雄藩の動向も、水戸藩・長州藩を中心とする尊王攘夷派と薩摩藩・会津藩を中心とする公武合体派に割れつつあった。薩摩藩の島津久光は1862年に上洛し、朝廷に幕政改革の意見書を提出するとともに、京都伏見の寺田屋に集結していた自藩の尊王攘夷派の志士たちを粛清した。久光は更に勅使を伴って江戸に下向し、幕府に改革を迫った。幕府は薩摩と朝廷の要求に従い、将軍後見職に徳川(一橋)慶喜、政事総裁職に松平慶永(春嶽)を迎えて文久の改革にとりかかった。安政の大獄で追いやられた一橋派が復権したわけだ。洋学研究の推進や軍事改革がなされ、参勤交代が緩和された。雄藩の力と朝廷の権威を借りて、幕政を立て直そうとしたのである。

ただし幕府も雄藩も朝廷も、それぞれの内部は決して一枚岩であったわけではない。特に対外政策では、開国論と攘夷論の対立が、いずれの組織内でも尖鋭化していた。そんな中、江戸から薩摩へ戻る島津久光の行列を横切った英国人を薩摩藩士が殺傷するという事件が神奈川の生麦で起こった。また、安政の大獄で刑死した吉田松陰の門下生であった長州の高杉晋作たちは、品川に建設中の英国公使館を焼き討ちにした。京都には尊王攘夷を叫ぶ過激派浪士たちが集結しつつあり、古都の治安は急速に悪化した。幕府は京の治安維持のために会津藩主の松平容保を京都守護職に任命。容保の下で実働部隊としての新撰組が組織された。やがて京は、新撰組と尊攘浪士たちの、凄惨な抗争の場と化していくのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?