名もないパティシエールのデザートが、憧れのレシピ本で表紙を飾る日

冬のある日、うれしい知らせが届いた。パティシエールの友人からだった。

「12月24日、ついに、わたしのレシピを掲載してくださった本が出版されるそうです!」

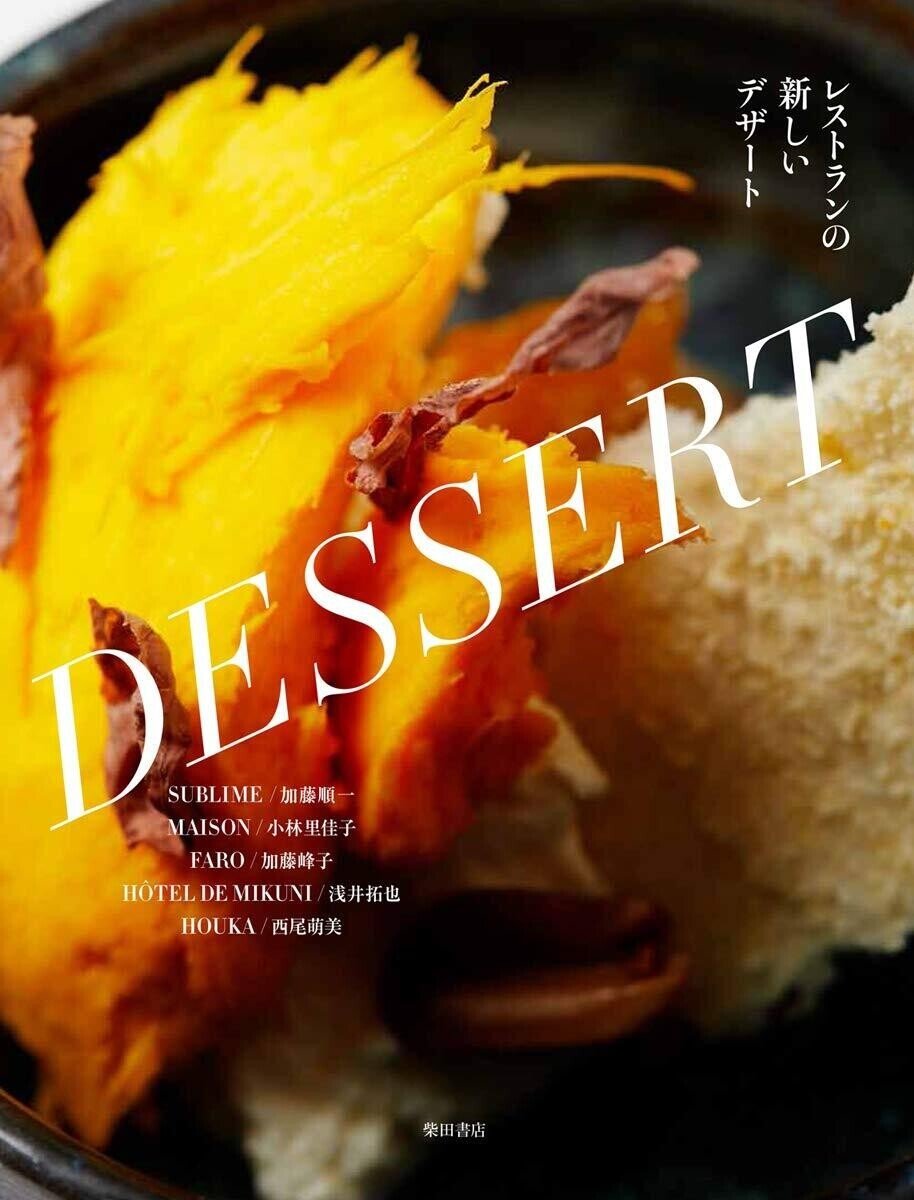

タイトルは『レストランの新しいデザート』。

出版社は、『月刊専門料理』や『cafe-sweets』を手掛ける、あの柴田書店さんだ。料理・製菓業界で知らない人はいないだろう。

彼女自身、柴田書店のレシピ本を愛読しているパティシエールのひとりだった。

「柴田書店さんって言ったら、料理人みんなの憧れだよ。わたしの持ってるレシピ本も、ほとんど柴田書店さんのもの。これは学生時代に接客のアルバイトをしていたイタリアンを卒業するとき、これからお菓子の道を目指したい、と言ったら料理長がくれた本なんだ。20年前の柴田書店さんのものだよ」と嬉しそうに見せてくれた。

そんな憧れの出版社から声をかけられて、夢にもみなかった出版にまで至ったのだ。だが驚くことに、彼女ははじめ、このレシピ本の依頼を断っていた。

大きな事故、残った障害と、パティシエールとしての人生

彼女の名は、西尾萌美(にしおめぐみ)という。

わたしと彼女は、沖縄のチョコレート専門店で働いている頃に出会った。いっしょに働いたのは短い期間だったけれど、休憩時間が重なれば、お菓子のことを語り合ったりした。そんな彼女の退社を名残惜しく感じていたある日、日中の社内に、どよめきが走った。

「西尾さんが事故にあったんだって」

最初は、短いその知らせに、たいした怪我ではないのかもしれない、と思った。「心配だけど、たいした怪我ではないのかもしれない」と。が、まったくもってそんなことはなかった。

いつもの通勤中、突然、対向車線からセンターラインを越えてスピンしてきた車が正面衝突してきた。車は大破し、肋骨が折れ、内臓のあちこちが破裂した。奇跡的にも、後続車はお医者様だった。素人が下手に体を触っていたら。あと30分遅かったら。すんでのところで命を取り留めて、意識不明の重体で救急搬送された彼女は、緊急手術を受けた。その後も安心できる容態ではなかった。ICUから1ヶ月間出られずに、繰り返し大がかりな手術を受けた。その間、わたしは会いに行くこともできず、短い間で友情を結んだ彼女の回復を、夜中に泣きながら祈った。

事故から一週間後、彼女はようやく目を覚ました。リハビリを続けた。希望を捨てなかった。もう一度、お菓子を作ると胸に決めていたのだ。そのかいあってか、医者も驚くような驚異の回復力で、突然の事故から半年後の冬、彼女は無事に退院となった。

それでも体にうけた衝撃は大きく、後遺症は残った。利き手だった右手の握力をほとんど失い(パティシエには致命的なことだ)、さらに「高次脳機能障害」と診断される。この障害のほとんどは、脳梗塞やくも膜下出血といった、脳血管障害といわれる病気がもとで起こるが、彼女のように交通事故の外傷が原因で発症するケースもあるらしい。

高次脳機能障害の症状は、人によりさまざまだ。彼女の場合は「今何をしていたか・しようとしていたかが分からなくなる(記憶障害)」「文字が認識しづらい・作文が難しい(言語処理能力の低下)」「計画を立て、遂行することがむずかしい」「注意力・判断力の低下」といったものだった。

正直、事故後の彼女に会っても、障害のことはあまり実感できない。一般に高次脳機能障害は「わかりづらい病気」とされる。西尾さんは、以前と変わらずお菓子の話を沢山するし、家に遊びに行けばよくもてなしてくれる。とてもしっかりして見えるのに、その実、頭の中はいつも混乱していて、文章を書いたり、予定を組んだりするのに、いままでの何十倍もの時間がかかるのだそうだ。

さらに、この障害のため、医師から車の運転と、ひとりで火を使用することも禁じられてしまった。これもパティシエールの道に復帰しようと決心していた彼女にとって辛いものだった。

こうした事情を踏まえて、彼女は憧れの柴田書店さんからの依頼を、はじめ、断った。こういう障害があり、できないことが多々ありますと。「こんな状態じゃ、迷惑をかけてしまう」そう思っていた。でも、返ってきた返事は、

「西尾さんができる範囲でいいので、私たちと一緒にやりましょう」

想像にない、温かなものだった。

記憶に残るデザート

そもそも、まだ無名とも言える彼女に、どうして編集者の方は声をかけてきたのだろうか。

きっかけは、和歌山県のレストラン、ヴィラ・アイーダでのデザートの提供だった。数年前、お店は1年間に及ぶ密着取材を受けていた。この本を作るためだ。

以前からお店を営む夫婦と親交のあった彼女は、ある日和歌山でのイベントに呼ばれ、デザートをつくり、提供した。そのときのことを、編集者は覚えていたのだ。本の依頼とともに「印象に残るデザートだった」と、そう伝えてくれた。

もうひとつの不安

障害の問題を考慮してもらえたとしても、彼女には別の不安があった。

「わたしのレシピは、本に向いていないと思うんです」

自分からそう伝えた。

「レシピ本を買うとき、人は応用できるレシピやアイデア、そういうものを求めているはず。でも、私のデザートは……」

そう、彼女のデザートには、固定したレシピがなかった。たとえば、扱うフルーツの糖度や風味によってレシピを調整する。だから分量を聞かれても「ちょうどいいくらい」としか言えない。しかしこれでは、レシピ本に掲載するのには不向きだ。読者のためを思えば、もっと適任のパティシエが他にいるはず……懸念を率直に伝えた。編集者からの返事は、ここでもいい意味で予想外のものだった。

「今回は5人の作り手さんを掲載します。ですから、全員のレシピが応用できるものである必要はないんです。西尾さんのデザートは、アイデアのヒントになる様な、そんな立ち位置にしましょう」

取材という格闘

かくして彼女が今回のレシピ本に参加することが決まったが、闘いはここから始まった。取材班は、彼女のためにわざわざ沖縄までやってくる。時間の都合、費用の都合。できるだけ短期間で済ませるのがセオリーというものだ。けれども彼女は、どうしても取材班に生産者の顔を見て欲しかった。

「わたしのデザートを伝えるために、生産者さんも取材してもらえないでしょうか」

そう要望を伝えるも「今回の本は、あくまでレシピ本ですから無理です」と一蹴されてしまう。彼女は「そうですよね……」と引きさがったかのように見えた。いや、引き下がったように見せた、と言った方が正しいかもしれない。当初「長くても3日で」といわれた取材日程を「せっかく沖縄にくるんですから、休暇も合わせてもうすこし滞在したらどうですか」と提案しておいて、最終的には5日間詰め詰めの「勝手に生産者紹介ツアースケジュール」を裏で組んでいたというのだから、おそろしい。

「今のわたしは運転ができません。いっしょに食材の調達まわりをお願いします!」

障害で運転が禁止されている。本当のことだったが、彼女は「このチャンスを逃すな」とばかりに、食材・器の調達を大義名分として、南部から北部まで、沖縄じゅうの生産者さんや作家さんを取材チームに紹介して回り始める。彼女の組んだスケジュール通りに沖縄県内をまわりはじめてから、ようやく「必要以上の動きをさせられている」と気がついた編集者は、きっと「はめましたね……?」と思ったことだろう。

「いろんな場所をまわっても、今回のレシピ本に載せることはできませんよ。そういった素材探訪記は、レシピ本とはジャンルが違うんですから」

そう釘を刺されつつ、紹介したいだけだからいいんです、新鮮な食材の調達が必要なので、さあ次の場所に行きましょうと彼女はめげずに取材班を連れまわした。

器の工房を訪れれば「撮影に使う器は、今回の背景ならどれが映えるでしょうか?」と自分でなく、わざとカメラマンさんに器を選ばせるなど、作家さんに興味を持ってもらうためのコミュニケーションも欠かさなかった。

器の良さも伝えたい!

食材調達を終えて、デザートを作り終えても、取材班への彼女の要望は続いた。デザートを真俯瞰で撮影していると

「友人の作った器の良さがわかるように、もう少し、斜めから写してもらえないでしょうか」

と申し出た。

本には5人の作り手のレシピが載る。体裁はすでに決まっていた。必要以上に構図を変えられない、はずだった。どちらも引かない編集者と彼女の攻防を見て、割って入ってくれたのはカメラマンだった。

「うーん。じゃあ、ほんの2cmだけずらしてみるのはどうかな?」

と、両者の意を汲んだ提案をしてくれたのだ。その後も、カメラマンによる巧みなアイデアのおかげで、メインのデザートはもちろん、器の特徴も引き出すような写真が撮れていった。少しずつ、変化が起きはじめていた。最終的には「本には載らないだろう」と言われていた、彼女の要望で撮った写真の多くが、出来上がった本に採用されることとなった。彼女の想いが、編集部を動かしていた。

それを最も表しているのが、今回の本の表紙ではないだろうか。

そう。表紙に抜擢されたのは、カニステル(沖縄で収穫される南国のフルーツ)のオレンジ色が映えた、西尾さんのデザートだった。この写真を撮るときも彼女は「わたし、うるさかったはず」と自分で言うのだから、おかしいことこの上ない。

彼女のオーダーは、こうだった。

「カニステルの素敵な部分は"もけもけ"した繊維質だから、そこがわかるように、もうすこしだけ寄ってもらえませんか?」

こんなふうに、あまりに全てに口を挟んだので、しまいには編集者から「静かにしてください」といわれてしまったらしい。食材や生産者、作家さんを愛するが故に頑固な彼女らしいエピソードだと思った。

また、驚いたことに、彼女の熱すぎるパッションは本の誌面構成までをも変えてしまった。本来、左ページにデザート、右ページに製造工程の写真が載るはずだった(他の作り手さんのページは全てそうなっている)が、彼女のページだけは、少し違った。

彼女が取材班とまわった、畑の、工房の素朴な風景と人が、そこにあった。

各人各様の「レストランのデザート」

出来上がった『レストランの新しいデザート』には、5人のパティシエ・パティシエールによる60種類のデザートのレシピ、それからインタビューが掲載された。

レストランのデザートってなんだろう。

食べるひとにとっては、コースの最後の、至福のひととき。あるいはコースという旅の終わり。物語の余韻を決定するもの……いろいろな捉え方があるはずだ。

作り手にとっての「デザート」にも、多種多様な考え方があるのは間違いない。本の中で、5名の作り手は「あなたにとってレストランのデザートとは」という同じ質問に答えた。

「わたしのデザート、ではないんだよね。魅力的な食材、素敵な生産者さん、作家さん、彼らのストーリーを伝えるためにつくるデザートだから。そう言う意味では、彼らが創ったデザートだね」

そんなふうに、西尾さんはわたしに言う。

彼女のデザートのページには、沖縄の写真、デザートに込められた思いを綴った文章があった。なんでもない空間や、沖縄の海。一見、仕上がったデザートとは関係のないもの、そして彼女の想いのこもった文章を含めて、彼女のレシピは、ようやく説明できるものだったんだろう。

あとがき(に見せかけた筆者の想い)

このnoteを書いている今、実はわたしは、受験生なのだ。高校を卒業後、ひょんなことから予定していた進学を取りやめたので、コロナで職がなくなったのをきっかけに、受験勉強をしている。だから入試直前の今、こんなことをしている場合では、多分、ない。それでもどうしても、どおおおしても、書きたかった。彼女がレシピ本に名を連ねるこのタイミングで、彼女のことをできるだけ多くのひとに知って欲しいと思って、これを書いている。

「今まで障害がある事をひとには言ってないのだけど……でも、みずきちゃんの文章を信頼しているから、どうぞそのままを書いてください」

そう言ってもらい、彼女の家で、ただのお喋りとして聞いた話をかき集めて、このnoteを書いた。

私が彼女のことを書く、これは使命だったと思っている。彼女が事故後に投稿したfacebookの文章を読んだときから、彼女の思いを伝えなければ。そう強く感じていた。これはきっと希望になる。同じ障害を持つ人の。なにかを抱えながらお菓子の道を歩む人の。いや、ずっともっと、たくさんの人たちの。

人生なんて、辛いことがたくさんある。逃げ出したいこと、死にたくなることもある。でも、人間は、希望をみることができるし、それによってしか生きられない、とさえ思う。奇跡的な回復を成し遂げた彼女は、病院の、そこで働く人々のまぎれもない希望だった。そして彼女の生が、彼女の作るお菓子が、これからも誰かの希望になると、わたしは信じている。

*スペシャルサンクス*

トップ画像 Nobuhiro Koto

編集協力 竹野愛理

サポートまで……ありがとうございます。大事に使わせていただきます。