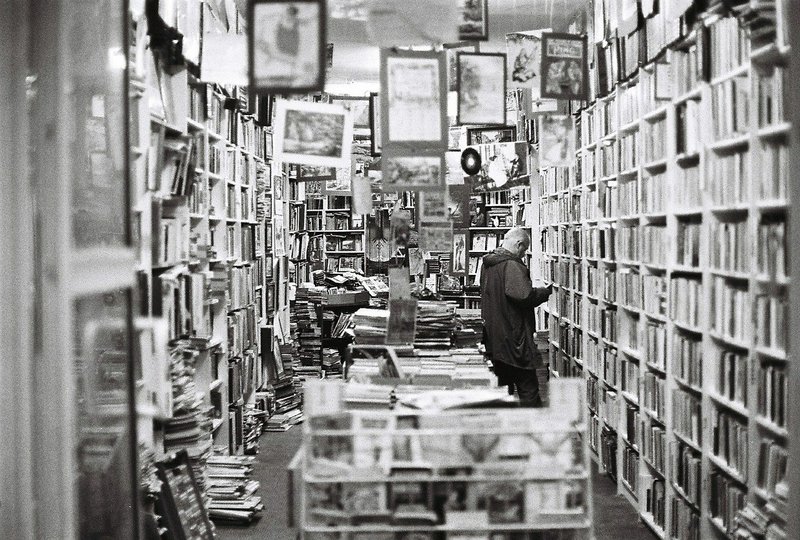

「文化人類学の思考法」松村圭一郎 中川理 石井美保編 世界思想社

これからの社会を形作っていく学問とは、なんであろうか?

それとも、すでに学問という枠組みそのものが意味を持たなくなっているかもしれない。私たちの未来とは、そのような可能性をも秘めているものである。未来を形作る先端技術であるAIは、ある分野ではとっくに人を凌駕している。そうしたテクノロジーはSF的なものとしてでなく、私たちの生活や意識に深く根ざした応用的なものとして存在している。こうした領域でも、変わらない問いかけは残っている。

それが、「人とはどのような存在なのか」という問い