トラウマと子どもの遊びの意外な関係

災害を経験した子どもの中に、遊びに変化がみられる子どもたちがいます。ポストトラウマティックプレイと呼ばれる現象が知られていて、例えば、地震や津波の後で、地震ごっこ、津波ごっこといった遊びを繰り返すことが知られています。

遊びには、いろいろな役割があるのですが、その一つとして、トラウマからの回復を促すような役割があると知られています。

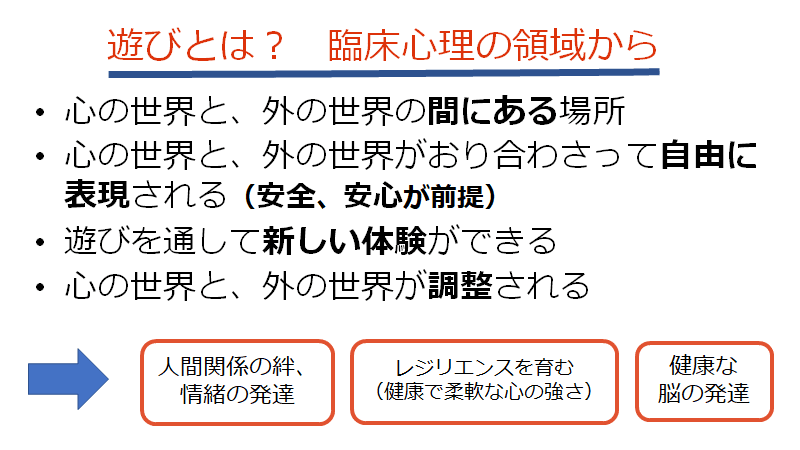

このような、トラウマと遊びの関係性について学びを深めるうえで、まずは、遊びについて、その役割を大きくまとめておきます。

まず、遊びとは、心の世界と、外の世界の間にある場所であるというのは、例えば、おままごと遊びがあります。これは、子どもの心の中に、お母さんの食事を作る様子や、子どもの世話をする様子があり、それを、おもちゃという外の物をつかって、個々の中の様子を表すという意味で、心の世界と外の世界の間に、遊びがあるということです。

次に、安全・安心が前提なのですが、そこで、自由な表現ができるのが遊びです。おままごと遊びで、空想の世界を使い、子どもは、人形やおもちゃを使い、実際にはできないけれど、遊びではお母さんになりきれる、お父さんになれる、赤ちゃんにもなれる、登場人物を増やすことも、減らすこともできる、いろんなセリフを言うことも自由です。

そして、その遊びという、心と外の世界の中間の世界で、自由に表現をして、普段はできないことにもチャレンジすることができるという意味で、新しい体験をしています。

その遊びの場では、例えば、遊ぶ前に親御さんに怒られていたとします。そうすると、その遊びで、怒られたことを再現したり、お母さんやお父さんになりきったり、セリフをまねたり、怒られた自分が遊びの中で出てきたりします。

怒られたときには言えなかったこと、表現できなかったことでも、遊びの場で表現出来たり、もやもやが残っていたとしても遊びを通してもやもやを解消できることもあるでしょう。

そういう意味で、遊びで、心の世界と外の世界の調整もしています。

このような遊びの働きを通して、人間関係の絆、レジリエンス(柔軟な心の回復力のこと)、脳の発達を促しています。

では、ここと、トラウマの関係性ですが、トラウマがどのようにできるのかを、下の図で示してみます。

このように、心があるとして、+は、心の中のプラスの力です。例えば、毎日朝起きることができる、雑談できる、友達を作ることができる、これまで生きてこれら、などなどです。

でも、生きているといろんなことがあります。小さなマイナスができることもあります。小さなマイナスは、例えば、ちょっとしたことで喧嘩した、寝る前にもやもやした、渋滞に巻き込まれてすこしイライラした、などです。こういう小さなマイナスは、時間がたてば何ともなくなります。

つまり、心には、こういうマイナスの出来事、ストレスを処理する力が備わっているのです。

ところが、あまりにも大きなマイナスに出会うと心がどうなるかというと、処理が仕切れないので、いったん置いておけ、というように、円の左隅のように、バリアの中に入ってしまいます。

この、バリアの中に入ることの良さは、バリアで守られているので、プラスは壊されません。しかし、マイナスのままで残っているので、時々、ふとそのことが思い出されたり、眠れなくなったり、そのことと関係することを避けたくなったりします。

このように、バリアの中に入って、マイナスのままで残っているものが、トラウマです。

遊びは、新しい体験を通して、プラスを広げ、強くします。遊びを通して普段できないことができたなど、子どもの自信を大きくします。

遊びは、心の世界と外の世界を調整する働きを通して、プラスとマイナスを結びつけます。

マイナスがマイナスのままで残る、トラウマの場合はどうでしょうか?

遊びは、心の世界と外の世界の間にある場所でした。そして、そこでは、自由な表現がされます。災害の場面を繰り返す、ポストトラウマティックプレイは、まさに、子どもの心の風景が、遊びの場に現れているのです。

そのような災害の表現を通して、その子どもなりのプラスとの結びつきを模索するのでしょう。

対応のヒントとして、日本児童青年精神医学会 災害対策委員会 が出しているマニュアルから抜粋しておきます。(支援者、専門職向けの内容ですので、親御さんなどは無理をせずにご参考にどうぞ。)

「地震ごっこや津波ごっこ、荒々しい絵画など、子どもが体験したことが遊びの中に再現されることがあります。それをやめさせる必要はありません。ただし、悲惨な結末が繰り返される場合には、よい方向に遊びを向けるようにして下さい。例えば、救援や無事を遊びのテーマに持ち込んで終える、などの介入が出来るとよいでしょう。」

これも、マイナスが遊びで表現される中で、支える立場の者が、遊びの流れの中で、プラス(救援があった、結局は助かった等)を付け加えるのを応援しているということです。

遊びには、このように、心の自然な回復力を促す力があるのです。

大人も、遊びが必要ですね、、、

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?