常設展レビュー番外編1 ワタリウム美術館『生きている東京展』 志田康宏

1.番外編の意味―「常設展」の定義に関する私見

本連載や、ほぼ同時期に始まった南島興氏の主宰する常設展レビューサイト「これぽーと」への反響を見ていると、アート好き・美術館好きな読者層の中でも、「常設展」と「コレクションを使った企画展(=コレクション展)」の違いというものがあまり認識(重要視)されていないのではないかと感じている。

私が常設展レビューを始める上で想定していた「常設展」とは、

① 「潤沢な予算や広告費、新聞社などとの共催がなく、自館の学芸員独自の企画でコレクションのみを用いて(企画展示室とは別の常設展示室で)開催する展覧会」

のことであり、それは、

② 広告費を含む予算を潤沢に使って広報でき、時には新聞社などが共催につき、なおかつ企画展示室を使って開催される「コレクションを軸にした企画展」

とは別物だという認識をしていた。

しかし、本連載を続けていくうちに、世間ではそこの違いはあまり重要視されておらず、そこにこだわっているのは私の見識の狭さゆえなのかもしれないと考えるようになった。

あえてその疑問に取り組むためにも、私が常設展としては想定していなかった②のレビューにも取り組む価値はあるのではないかと考えた。

そこで、今回から「番外編」というものを設定してみたい。②にあたる展覧会のレビューの場合は「番外編」として設定し、当面はあくまで①と②は別物であるという認識をキープしておきたいと考えている。現時点では、自分の中では①と②には明確な相違があるからだ。この番外編を何度か経るうちに、私が小さな違いにこだわっていただけだったと気づくかもしれないし、実際に大きな違いがあると認識を強くするかもしれない。

実際、常設展示室でひっそりと開催される展示であれ、企画展として華々しく開催される展示であれ、展示作品が「コレクション」であるか否かは単に「所有権」の問題にすぎない。私が問題視しているのは「展示作品の所有権の所在」の問題ではなく、「展覧会そのものの扱い・見せ方・広報の仕方」の問題なのであろうと自己分析しているところである。

また、「常設展」と「コレクションを軸にした企画展(=コレクション展)」の違いを明確に意識できるのは、常設展示室を持っている美術館の驕りなのかもしれないとも考えている。企画展示室とは別に常設展示室がある美術館というものは、全国的に見れば実はそれほど多くはない。そのため、志田がこだわる①の常設展に絞って取り上げる館を考えると、自ずと常設展示室を持たない館は選外となってしまうのである。そのことは、本連載開始当初から懸念していたことではあった。かといって安易に②も対象とすることには疑問と躊躇を感じていたため、厳に取り上げないできたのである。しかし今回、上記の状況を鑑み、この問題に取り組んでみようと思うようになった。

ここで改めて本連載のスタンスと位置付けを明確にすれば、コロナ禍でも文化的なイベントにコミットできるという意味での常設展再評価ではないし、「企画展だけじゃなくて常設展も楽しいよ!」という啓蒙でもない。常設展をレビューすることで、広報もできないし予算も少ないという制約の多い中で担当学芸員が力を入れて作り上げた常設展をお節介ながら宣伝していきたいという思いがその第一義である。また一方で、中には常設展になると手を抜いてしまう学芸員もいるという厳しい認識のもと、第三者によるレビューによって公開で批判が行われることもあるという状況を作り出し、常設展も力を抜かずに企画してほしいという「中の人」に対するメッセージでもある。同時に、「公開でレビューが書かれてしまうこともあるのだから、常設展も予算や設備投資などの面で重要視してほしい」という各館の上層部に対するメッセージでもある。すなわち本連載は、常設展というシステムをめぐる人員や構造への改善提言のつもりでいる(この点において本連載と「これぽーと」には、相異なる問題意識と共通する手段があるように認識している)。

とはいえ根本にあるのは、「企画展」も「常設展」も同一の「展」の字を冠した同じ「展覧会」なのだから、企画展ばかりでなく常設展も等しくレビューがされてしかるべきだろうという「そもそも論」である。

2.ワタリウム美術館『アイラブアート15 生きている東京展』

それでは実際に「コレクションを軸にした企画展(=コレクション展)」のレビューを試みたい。

今回取り上げるのは2020年9月5日から2021年1月31日まで東京・神宮前にあるワタリウム美術館で開催されていた『アイラブアート15 生きている東京展』である。

取材時に話を聞くこと のできた和多利浩一CEO、担当学芸員の森亜希子氏によれば、本展は2020年9月に開館30周年を迎えることを機に企画された展覧会で、本来はこの年に向けて増加の見込まれた外国人客に東京の街とワタリウム美術館の活動について知ってもらいたいという意図のもとで、収蔵品を軸に据えた展覧会を計画していたという。しかし、あれよあれよとパンデミックの状況になり、2020年3月24日にはオリンピックが1年程度延期されることが発表された。それによって当初の計画から形が変わってゆき、初夏頃に「生きている東京」というテーマに決まったという。「アイラブアート15」という文言が冠されているが、「アイラブアート」はワタリウム美術館の所蔵品を中心にした展覧会の名称だそう。本展はワタリウム美術館で開催されてきた展覧会に際し制作・収蔵されたコレクションに加え、一部にSIDE COREや会田誠らゲストアーティストによる最近の作品も加えた形態の「コレクションを軸にした企画展」である。

「生きている東京」というテーマは、順路の最初にあたる2階展示室で強く感じることができた。

1階の受付からエレベーターに乗り2階に降り立つとすぐに、三角形などの幾何学模様がいくつも描かれた黒板が目に入った。ヨーゼフ・ボイスの「黒板」を彷彿とさせるそれは、1990年7月17日、ワタリウム美術館の設計を手掛けたスイスの建築家マリオ・ボッタが美術館設計のプレ公開の際に制作した黒板ドローイングであった。本展での展示を機に倉庫に30年眠っていたものを初めて公開したそうだ。

この黒板の展示は、本展がワタリウム美術館の歴史そのものをも主軸に含みこんだ企画であることを示している。ワタリウム美術館は、1985年、渋谷区神宮前にある三角形の土地に、ボッタによる「ワタリウム建築プロジェクト」が立ち上げられ建設された。黒板に描かれる情報のほとんどが三角形であるように、「トライアングル」と呼ばれた三角形の土地に立つ三角形の建物だということが強く意識されている。

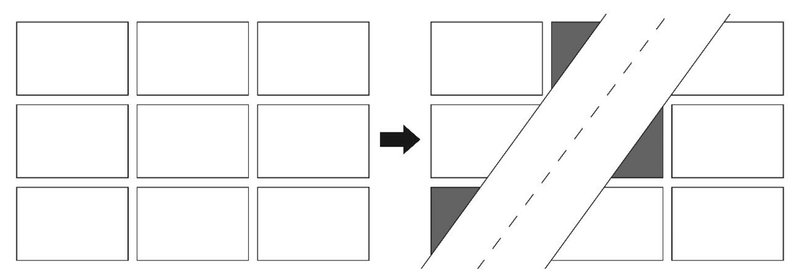

なぜ三角形の建物が生まれたのか。道路から見れば、道路に対して建物が斜めに立っている地域のように見えるが、歴史的には建物が整然と並んでいたところに斜めに道路が敷設されたことで、元からあった建物・土地の方が三角形に切られてしまったという歴史的経緯がある(図1)。

(図1)道路の敷設によって三角形の土地が形成される経緯

「キラー通り」と呼ばれる美術館前の道路は、1964年の東京オリンピックの際、都心から主会場であった国立競技場に向かう道路として整備された道であると和多利CEOは教えてくれた。

そのようなキラー通りの歴史を踏まえると、展示室で映像が流されていたジャン・ホワンによる《3006㎥:65kg》のパフォーマンスは、開発により分断されてしまった空間を結びつけようとする行為のように見えた。映像では、ワタリウム美術館から道路を挟んだ向かいに立っていた三角形のビルの屋上と美術館を100本の輸血用ゴムチューブで結び、裸体となったアーティストが巨大な美術館建築と対峙するというパフォーマンスの記録が再生されていた。パフォーマンス自体が奇怪で目を引くものであったが、都市空間であまり見かけることのない鮮やかな黄色のチューブの群れは、分断されてしまった空間をつなぎとめようとする繊維や血管のような体内物質のようにも見えた。

分断された空間を再び結ばんとする想像力は、島袋道浩やJRの作品においては、視線の結びつきによってその断絶を補おうとしているように見えた。島袋の作品は、道路側の壁面に大きく取られた窓越しに見えるアフリカゾウの後ろ姿を写した写真《象のいる星》であり、現在では取り壊され更地になっている、ジャン・ホワンが屋上でパフォーマンスを行っていた建物の跡地に設置されている。

ワタリウム美術館外観

そもそも展示室に大きな窓を設けて外が見えるようにしているのは、紫外線対策などの面で現代の美術館建築においては忌避される構造である(もちろん紫外線対策はしているであろうし、展覧会によっては塞ぐようだが)。窓から見えるのは大都会東京の商業ビル群であり、自動車や歩行者がせわしなく行き交う騒がしい道路である。それはまるで「窓」という絵画のメタファーを逆転して用い、まさに現在生きている生(なま)の東京自体を展覧会に展示しているかのようでもあった。

記録写真をスライドショーにして映像化したものが展示されているJRの《インサイドアウト》は、2013年に館で開催された個展に際して希望者の顔写真を並べて美術館外壁面にプリントした壁画である。巨大な外壁面は真下から見上げただけでは全体像がつかめないため、横断歩道を渡った向かい側―「象」がいるあたり―からでないと観察することができない。壁画は年月とともに風雨にさらされ、現在では一部に痕跡が確認できる程度になっている。しかしそれにより、美術館建築自体も外から見られる対象物(支持体)となり、美術館内から東京を見る視線と館外から美術館を見る視線が交錯する「窓」の存在意義が立ち現れている。

2階展示室では他にも「街」や都市空間をテーマに持つ作品が並ぶ。寺山修司の《30時間市街劇 ノック》は、1975年、東京・阿佐ヶ谷の街なかで展開されたゲリラ的演劇である。近年、福島県いわき市においてそのオマージュとなるイベントが開催されたことが記憶に新しいが、映像を見ていると、少なくとも1975年時点でのこの市街劇は東京の中央線沿線の都市である阿佐ヶ谷で開催されたことに意味があったのだろうと感じた。戦後の中央線沿線では地方出身の大学生が寄り集まり「新宿的」文化を花開き、実験的な前衛芸術の発信地 となっていた歴史性と呼応する。

SIDE COREの《empty spring》は、2020年5月、緊急事態宣言発令下の人が消えた東京の街なかで、カラーコーンや段ボール箱が静かに動き回っている様子を捉えている。カラーコーンを引っ張っている釣り糸が見え隠れしてしまっている部分などは笑いを誘うが、その営為を「幽霊」と称し現象化して見せていることが、通常であれば存在しているはずの「人」の「不在」を可視化する効果を生み出していた。吹き抜けに立つオラフ・ニコライによる街灯《渋谷/ストリート・ライト》は、展示室内に「街」を立ち上がらせているかのような錯覚さえ起こさせている。

2階展示室(撮影:今井紀彰)

2階展示室は屋内に展開された「街」の断片の中にシミュレーション的に没入するステージであったが、エレベーターを上がった3階では、「東京」という街を概念として考えるような作品が提示されていた。

ナウィン・ラワンチャイクン《マイペンライ東京》は、1998年に開催された個展で発表された作品の一部である。東京を舞台として描かれたコミックを食べ物や飲み物とともに売り歩くための屋台であり、原色にあふれた騒がしい装飾が印象的である。タイ語の「マイ・ペン・ライ」は「大丈夫」や「気にしない」といった意味合いの言葉で、バブル以降の平成不況に沈む東京のイメージとは真逆のはじけるようなエネルギーが感じられる装置となっている。都市のエネルギーを架空の物語を通してしか感じることができないのは何とも悲しいことだが、落ち込んでいる時に元気な外国人の友人から「気にするなよ!」と肩を叩いてもらえているような一種の「まれびと」的作品のようにも感じられた。

会田誠の《東京城》構想は、ワタリウム美術館の企画のもと、東京都や東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京などの主催で2020年に行われる予定であった「Tokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13 」のひとつ「パビリオン・トウキョウ2021」に出品される予定であった構造物の構想である。建築家やアーティストが設計する「パビリオン」を新国立競技場近隣に設置し、それらを巡っていくという企画であったが、オリンピックの延期に伴いイベントも2021年に延期となっている。もともとは会田が1995年に構想していたアイデアを再提示したもので、神宮外苑のイチョウ並木の入り口にそびえ立つイメージ図も合わせて展示されている。会田の提示する「城」は「石垣」や「城郭」をモチーフとした純日本的な造形であるが、その素材には段ボールやブルーシートを用いるとしている。大地震をはじめとした天災による避難生活や、路上生活者の生活必需品であるそれらの素材を表面に纏わせることで、日本的なるものが本質的に抱えている矛盾や、対外的な面目を取り繕うために覆い隠されようとしている問題を可視化しようとする作家らしい反骨の意志が感じられる。

3階展示室(撮影:今井紀彰)

4階では、ボッタによる「ワタリウム建築プロジェクト」の図面など資料の展示に加えて、ナムジュン・パイク の《時は三角形》が鎮座していた。90年代初頭の映像装置を用いているために、今やもうあちこちの所蔵館で修復不能になり映像を映さなくなっている装置が現在でもほぼ完全に動いていること自体も貴重であるが、この展覧会においては、この装置が「三角形」の作品であることが重要な意味を持つ。展覧会内で繰り返されてきた三角形のモチーフが最後にもう一度提示されるからである。会場に流れるボッタとパイクによる対談の映像と声によって、美術館開館当時の1990年頃にタイムスリップしたかのような感覚にさえなる。

4階展示室(撮影:今井紀彰)

展覧会を見終わってもう一度会場を一巡すると、展示計画を設計するのにかなり苦労しそうな空間であることを感じることができた。全体が三角形であるし、階を移動するエレベーターや階段の位置関係による動 線の制限、外光の入る窓の存在など、とてもクセのある空間は学芸員泣かせではあるが、ボッタによる建築コンセプトが示すように、トライアングルの立地であること、東京の中心地にあること、そしてこの空間で開催されてきた展覧会や関わりのあった人物たち、さらには各時代との関連性など、過去・現在・未来を生きる生(なま)の東京をさまざまな形で体現している、特異で貴重な空間であるということがひしひしと感じられた。

『生きている東京展』は、収蔵品を中心にコレクションを見せる展示であることはもちろんだが、美術館と地域の歴史そのものを含めて見せているということが重要であると感じた。そしてそれは、美術館の存在自体が東京の歴史の一部であるというワタリウム美術館の自負の表れのようであった。

3.「コレクションを軸にした企画展」とは

今回『生きている東京展』を取材して、「コレクションを軸にした企画展」としての常設展レビューにも可能性を感じるようになった。

常設展示室のある館であれば常設展と企画展が同時に開催でき、一度に二度おいしいというアドバンテージにもなるし、常設展では大々的な広報をしないぶん実験的な試みやあまり知られていない作家や作品の展示を試すチャンスにもなりうる。一方で常設展示室を持たない館では、企画展に取り込むことであまり知られていない作家や作品も広告費をつけて宣伝できることをアドバンテージと捉えることもできるのではないかと感じた。

今後も①を取り上げる本編と並行して②を考える番外編を続けていき、「常設展」に対する一般的な、そして私的な認識について考えていきたい。

志田康宏(栃木県立美術館学芸員)

写真提供:ワタリウム美術館

_____________________

ワタリウム美術館 アイラブアート15 生きている東京 展

2020年9月5日(土) 〜 2021年1月31日(日)

担当学芸員:森亜希子

http://www.watarium.co.jp/