企業倫理とは何か :効率編

「企業倫理」とは「企業が正しい行動をするための基準」のことです。「正しさ」の基準とは、「効率性」「合法性」「規範性」です。

企業の経営目的が利潤最大化の場合、その目標を達成するための「効率的な経営」は合理性があります。つまり、利潤最大化という目的が達成されたならば、企業経営の効率性は合理的に目的を達成したと評価できます。

しかし、効率性の達成が規範性を伴うかは別問題です。企業倫理の問題点は、企業経営における「効率性」「合法性」「規範性」がバランスよく機能するかどうかという点にあります。

「効率性」の追求ばかりを重視すると、必ずしもそこに「合法性」と「規範性」が保証されない場合も考えられます。そうなれば「効率性」の追求が脱法、もしくは違法行為へと進展する可能性が出てきます。

今回は、「効率性」の具体的なケースを考察してみましょう。

(1)効率性

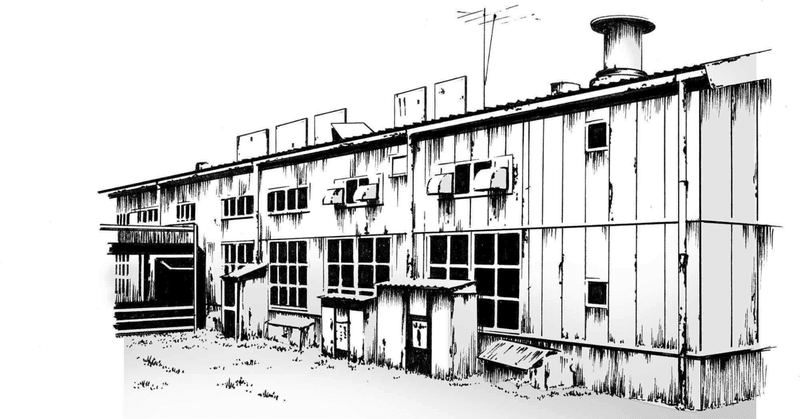

かつて、スウェットショップ問題が大きな社会的関心を呼びました。多くの企業が安い労働力を獲得できる第三諸国に工場を移し、利益を上げることに成功しました。

その企業のいくつかは第三諸国の工場での雇用環境に問題があるとして、一斉に社会的国際的避難を浴びました。コーヒショップを世界規模で経営するスターバックスやシューズなどのスポーツ用品を製造するナイキなどといった企業はその一例です。

安価な労働力を用いて人件費を極端に抑えることが出来る第三諸国に工場を移転して大きな利潤を上げる経営手法は、第三諸国では違法ではありません。

むしろ、こうした貧しい国々では外貨獲得のために外国資本の企業の誘致には積極的です。しかし、極めて劣悪な環境の下、子どもたちや一般労働者に激務を課したことが発覚したスターバックスやナイキなどの企業は自社の企業倫理を厳しく問われました。

こうしたことが契機となって、労働者の権利が確立していない国々におけるスウェットショップ問題は国際社会的な問題にまで発展しました。

極端に低い労働賃金、不整備な労働環境、児童労働などの問題は先進国では違法とされていても、そうした法律が整備されていない諸国では何の規制もないため、法的には問題もありません。

こうした法の盲点を突いて経営の効率性を達成しようとする企業は今でも多く存在していると推測できます。特に経済状況が不景気であれば、「競争が激しいビジネス世界において如何に安価で高質な商品を生産するか」という問題解決が企業経営の成功につながります。競争力と競争優位性を維持するために、企業が人件費などのコストを削減し、長期的に安定した財務計画を立てることは企業側からしてみれば当然の経営努力です。

しかし、法律の盲点を狙った経営を実践する企業には、社会は厳しい評価を下します。実際、例に挙げた企業は製品の不買運動という社会現象に襲われ、大きな経営的損失を蒙りました。その結果、経営方針を転換(改善)せざるを得なくなりました。

マイクロソフト社が生産するPCマウスについても、上記と同じような問題が指摘されました。会社側は、「知らなかった。現地で調査を行い、そうした事実があれば直ちに改善する」といった声明を直ちに出して、社会的非難は最小限に抑えたことは記憶に新しいと思います。

利潤を出さなければならない企業としては、人件費を抑えるための工夫は当然であり、特に法律を違反していないために正当な企業行為だと主張することも可能でしょう。

しかし、たとえ経済的合理性と法的合法性を主張しても、そうした利潤追求は社会的そして倫理的(社会的規範)観点から、許されない企業経営だと社会によって判断された場合、企業は最終的に経営不振に陥ってしまいます。

次回は、合法性について考えてみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?