オオカミと7人の私たち(べゆ)

【あらすじ】

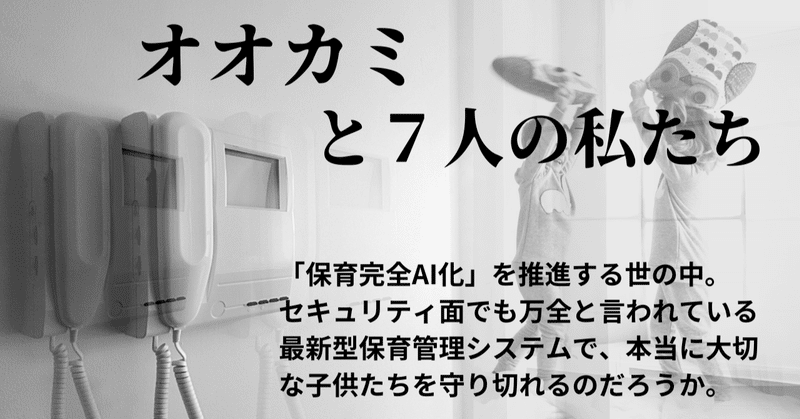

「保育完全AI化」を推進する世の中。

篠崎幸帆が勤める保育園もまた、最新型保育管理システム「MARON」を導入しており、園の設備と園周辺情報、備え付けの玩具、絵本の種類などをあらかじめ登録しておくことで、数種類の保育内容を提示してくれる。

セキュリティ面も万全で、登録された職員の顔の画像情報と、声紋、職員用ICカードの3つがそろわないとゲートは開かない。

とある持病を抱える幸帆にとって、AIの存在はなくてはならないものとなっていた。

しかしある日、そのシステムをめぐってある事件が起こる。

【カテゴリ】#小説

【読了時間】12.5分(800文字/分で換算)

【著者プロフィール】

子どもの頃の夢は小説家と図書館司書。いろいろあって、30歳過ぎてから保育士国家試験に挑戦し、保育士資格を得る。保育士の傍ら、WEBライターとしての仕事を楽しむ。趣味は独学とモノづくり。好きな作家はシャーリイ・ジャクスン、ダフネ・デュ・モーリア、スティーブン・キング、アガサ・クリスティー、江戸川乱歩、星新一。

===========================

1

風呂上りにミルクコーヒーを1杯飲むのは、篠崎幸帆(しのさきさほ)の唯一ともいえる習慣だった。冷蔵庫から取り出したアイスコーヒーと低脂肪牛乳を目分量でマグカップに注ぎ、電子レンジで数分温める。

30代になってから、代謝がめっきり落ちたのを感じる。夜の糖分は極力取らないように気を付けていた。温めるだけで無糖のコーヒーでも十分甘くなる。

最近のレンジは便利だ。ボタンを押すだけで、内容物を確認して適切な時間温めてくれる。こちらとしては、「ほかほか」か「ぬるめ」のメニューボタンを押すだけ。猫舌の幸帆はいつも「ぬるめ」を選択する。

一人だけのしんとした部屋に、電子レンジの小さな「ブーン」という音が広がった。

テレビをつけると、ちょうど今度の衆議院選のニュースをやっていた。政治にはあまり興味がない幸帆だが、画面の端に「保育完全AI化の行方」というテロップが躍っていたので少し音量を大きくした。

「××党の杉浦代表が筆頭になって提言している保育の完全AI化についてですが、町ではやはり賛否両論の様子です。」

こうして原稿を読んでいる女性キャスターもおそらくはロボットだ。外見はかなり精巧に作られているが、目の焦点が固定されているので人間味がない。

画面が商店街の映像に切り替わり、今度は男性のインタビュアーが映った。こちらは本物の人間らしい。口の端から白い息を吐きながら、ベビーカーを引いている女性にマイクを向ける。

「杉浦代表は2035年を「保育完全AI化元年」にと提言して注目を集めています。人間を育てる現場に人間がいなくなるのは疑問だという声に対し、AIによる幼児教育の最適化を求める声もありますね。子育て世代としては、どう思われるでしょうか」

女性はベビーカーの我が子をちらっと見て言う。

「私はさすがに来年に完全AI化は無理だと思いますけど、でも、既に保育園の仕事はもうだいぶAIがしてますよね。娘の保育園でもそうですよ。」

ショートヘアーにはっきりしたメイクの若い母親は、眉を少し上げた。こういうタイプの保護者は苦手だな、と幸帆は直感的に思った。

「10年ぐらい前までは幼児教育の無償化で保育士不足、って話だったでしょう。今では、保育AIのおかげで待機児童も減って。助かっている面は大いにあります。セキュリティシステムも向上してますし。」

確かに、あの当時の保育園は大変だった。現場の人手不足はもちろん、無償化政策による財源不足。待機児童数が増えて、政府は保育士の配置基準を緩めざるを得なかった。

ふと、画面の向こうの目線に既視感を感じて幸帆は軽く身震いをした。なぜこの女性を苦手と感じたのか分かったような気がする。10年前、私を正面から怒鳴りつけたあの母親の目と同じなのだ。

幸帆は反射的にテレビのスイッチを切った。このまま見ていると、寝付けなくなりそうだった。

2

「おはようございます!」

職員ゲートにICカードをかざしながら、監視カメラの方向を見ると自動で扉が開く。

幸帆が勤める公立白木保育園に導入されているのは最新型の保育管理システム「MARON」だ。

あらかじめ登録された職員の顔の画像情報と、声紋、職員だけが持っているICカード、3つがそろわないとゲートは開かない。これは、保護者側の客用ゲートでも同じことだ。

昨日インタビュ―に答えていた女性が言及していた監視システムは幸帆の園でもしっかり導入されている。

「おはようございます」

ぱんだ組に向かう途中で、受け持ちの子とその母親と出会った。

「つむぎちゃん、おはよう」

声をかけると、佐々木紬(ささきつむぎ)は母の後ろにちょっと隠れるそぶりを見せた後、おはよう、とはにかんだ顔で答えた。

幸帆はにっこりして、紬の手を取った。

「つむぎちゃん、一週間後にはもう4歳ですね。」

「ええ、今日はお昼休みに誕生日ケーキの予約をしてくる予定です。紬の好きなモモのタルトケーキが西神デパートで買えるって知って。私の時代は誕生ケーキって言ったら、イチゴのケーキが定番だったけどねえ。」

「つむぎ、モモ大好き。先生も、好き?」

母の言葉が終わらないうちに、紬がしゃべりだす。人見知りが強い子だが、持ち上がり担任の幸帆に対しては最近おしゃべりだ。きちんと切りそろえられた前髪から覗く、栗色の目がキラキラ光る。

「うん、大好き。つむぎちゃんのケーキ、先生も見たいなー」

幸帆が答えると、紬はきゃっと一声上げて、保育室の中に入っていった。

「そうそう、今日は私残業で遅くなりそうで」

紬の母は申し訳なさそうにして、スマホを取り出す。

「えっと、お迎えは7時近くになってしまうと思うんです。なるべく早く来れるようにしようとは思うんですど」

紬の母は工場勤務だ。今日のような月末は、納期の関係もあるのかたびたび遅くなる。なるべく早く、といつも言うが、大抵は7時ぎりぎり、時には7時を超えてしまうこともあるのを幸帆は知っていた。

「分かりました。延長保育ですね。お疲れ様です」

ふと、今日は自分が遅番担当だったことに気が付く。今日は紬と二人で長い時間を過ごすことになりそうだ。

ピーピーと電子音が鳴った。

振り返ると「MARON」の子機が朝の会の時刻を告げているのだった。そろそろ保護者との話を切り上げて、タイムスケジュール通りに動け、というわけだ。

「佐々木紬さん、延長保育、19時予定」

「MARON」に音声でスケジュールを認識させると、幸帆はそそくさと保育室に入っていた。

※

保育園に導入されているAIシステムにはいくつかの種類がある。

最低限に機能を絞ったタイプの物は安いが、2020年代の旧式とさほど機能は変わらない。例えば午睡時の呼吸チェックや保育料の計算などは行えるが、保育内容に対しては基本保育士任せになっている。

一方、「MARON」は保育AIの中ではかなりの最新型だ。園の設備と園周辺情報、備え付けの玩具、絵本の種類、これらをあらかじめ登録しておくことで、数種類の保育内容をあらかじめ提示してくれる。

・今日の天気は快晴

・近所のA公園ではチュウリップが見ごろ

・1週間後には近所のデパートで「春」をテーマにした絵画コンクールの絵を描く

・園にはチュウリップをテーマにした絵本が数冊ある

これらの要素を総合して、「MARON」が出した今日の最適な保育計画は「クレヨンとスケッチブックを持って、A公園に散歩にいく」だった。

幸帆は一応、昨日まで考えていた自分なりの保育計画と「MARON」の案を比較してみた。最近クラスではやっている鬼ごっこを園庭で行うというものだったが、これでは絵画コンクールのテーマと合いそうにない。やはり、自分の考えた案は却下しよう。

「るみ先生、今日はA公園に散歩に行きます。クレヨンと画用紙を持って、簡単なお絵描きをする感じで。」

4歳ぱんだ組は2人担任、幸帆とペアを組んでいるのは55歳のベテラン保育士大野留美(おおのるみ)だ。

「公園でお絵描きだって!楽しみだね。」

留美は子どもたちに明るく話しかける。

わっと歓声が上がると、幸帆は何となくほっとすると同時に、もやっとした気持ちにもなる。昨日のテレビでしゃべっていたベビーカーとの女性の顔が、ちらっと頭に浮かぶ。

「すみません、今日もMARONの案そのままなんですけど」

口にしてから、余計なことを言ったと思った。人当たりのいい留美は、必ずフォローの言葉を入れてくれるのを知っていたからだ。

「いいのよー。素敵じゃない、お絵描き散歩。」

案の定、留美はそう言った。胸のモヤモヤがより広がった気がした。

4

「でも、たまにはさほ先生オリジナルの保育計画も見たいかな」

そう留美が言い出したのは、休憩室でのことだった。

留美はベテランの経験を生かして、時にMARONの計画案を全く無視して保育を進めることがある。それができる保育士は園でも少ない。

期待されたことに嬉しさと、期待どおりにできそうにない不安が同時に襲ってきて、幸帆は慌てて言う。

「私には、るみ先生みたいに考えるのはむずかしいですよ。途中で保育士を辞めて、ブランクもあるし」

「でも、今は現場に戻ってきてくれてるでしょう。もう3年はココにいるし、できると思うけどな」

現場に戻ってこれたのは、と幸帆は思う。それはMARONがいたからだ。

「私、古い人間だからだと思うんだけど。AIは便利だけど、完全に頼りっぱなしだと保育士ってナニ?ってなりそうで。ちょっと怖いのよ。」

留美がそう感じているのは、薄々知っていた。

おそらく、ベテラン保育士の多くがこの気持ちを抱えているだろう。留美は今までそれを前面に出してこなかっただけだ。そして、これは幸帆がとても恐れている話題の1つでもあった。

「AIが注目されていたころ、2020年ごろかな。AIに仕事を奪われて将来なくなる仕事っていうのが話題になったの覚えてる?タクシー運転手、事務、会計士。でも人間を相手にしてる教育・福祉職は安泰、って話だった。

でもMARONを見ていると今はもうそんなこと言ってられないな、って感じよね。保育完全AI化なんて言い出す政治家もいるし。

私はいいのよ。もう10年もすれば定年。でも、さほ先生はまだ若いもの。AIに負けちゃうのは、もったいないかなって」

留美が善意でそう言ってくれているのは、分かる。

「玄関に保育士が1人もいないのもちょっと寂しいと思うんだ。昔は朝は保育士が子どもを受け入れて、夕方は送り出してた。玄関でその日あったことを保護者に伝えるのも、大事な仕事だと思うのよ。」

でも、違う。AIがいなかったら、私は保育士失格なんだ。保育現場にいていい人間じゃないんだ。

そんな言葉が、頭の中を回っている。遠くで、思い出の中の怒鳴り声が響く。

そうですね、と、適当にやり過ごしたい。今まではそうやってこの話題を避けていた。

「違うんです。」

それなのに口にしたのは、全く別の言葉だった。

「私、AIがないとダメなんです。AIが入ってきたから、保育現場に戻れたんですよ。」

幸帆が他人に自分が保育士を辞めたきっかけを話すのは、その時が初めてだった。

5

幸帆が新卒で就職したのは、地元の私立保育園だった。園児数地域ナンバー1のマンモス保育園。

2019年10月、幼児教育の無償化が施行されてから数年がたっていた。保育園に通うことは「あたりまえ」になっており、入園希望者の数は年々増えていた。保育士不足を解消するためAIの導入が始まったばかりの頃だ。

幸帆の勤める園ではAI導入が遅れており、登園、降園管理は保育士の仕事だった。登園した園児を目視でチェックし、名簿に印をつける。降園の際は、保護者の顔を判別して子どもを確実に手渡す。

仕事を始めてすぐに幸帆がパニックに陥ったのは、この玄関当番の仕事だった。もともと幸帆は人の顔を覚えるのが大の苦手だった。3年間同じクラスだったクラスメートの顔を1度も覚えられなかったときは、自分でも何かの病気ではないかと悩んだ。

相貌失認症。

そういう病気がある、と知ったのは、ネットニュースだった。ある俳優が自身をこの病気だと語っていた。一口に言えば、人の顔を覚えられない病気だ。脳の機能障害の一種ともいわれているそうだが、基本的な治療方法はないという話だった。中には自分の家族の顔さえ覚えられない人もいるという。

幸帆は自分の症状はそこまで深刻ではないと考えた。何度もあっているクラスの子どもたちの顔は1ヶ月もあれば覚えることができた。家族はもちろん、友達の顔を忘れてしまったこともない。

様は、その人に関心を持てば覚えられるのだ。

そう考えた幸帆は、園児とその保護者全員に関心を持とうとした。他のクラスの子でも積極的に話しかけたり、保護者とすれ違ったときは、挨拶だけでなく必ず一言添えて返そうとした。

しかし、全部覚えきるには園児の数は多すぎた。

なかなか園児の顔と保護者の顔が覚えられないことに、幸帆は悩んだ。そのうち、もしかすると自分は人間に関心がないのではないかと思うようになった。そんな自分が保育士をしているのは、子どもたちにとって良くないことなのではないか。

次第に、保育案を作るのがおっくうになった。自信が持てなくて、一度書いた月案をデータごとゴミ箱に入れて、保育雑誌の月案をコピーして提出したこともあった。丸写しでは保育士が専門職である意味がないと先輩に怒られた。

そんなとき、事件が起きた。

玄関番をしていた幸帆の前に現れたのは、誰の保護者か全くわからない女性だった。しかし、この時間に玄関から入ってくるということは誰かの母親に違いない。

「誰のお母さんでしょうか」と聞くべきだった。しかし、既に何度か話したことがある人かもしれない。自分の顔を覚えられていないと感じた保護者は、どう思うだろうと考えると声が出なかった。

ちょうどそこに、園児の一人が通りかかり、「お母さん!」と叫んだ。幸帆はほっとして園児を抱き上げ、目の前の保護者に抱かせた。

その時、「ちょっと!なにしてるんですか!」という怒号が響いた。幸帆が保護者と思っていた女性は、園を訪ねてきたセールスマンだったのだ。

子どもが反応したのは、セールスマンの後ろに見えた本当の母の姿。怒号を発したのは、娘を別の女性に手渡された母親だった。

運が悪い、といえばいいのだろうか。彼女は園でも有名な「うるさ型」だった。

保育士が保護者を認識していない、

あまつさえ全くの部外者に子どもを手渡した、

大変危険だ。

クレームは園だけでなく、保育園運営会社、役所の子育て支援課まで広がった。

幸帆は1週間、園を休んだ。次に園を訪ねたときは、辞表を鞄に入れていた。

※

「今は、玄関にMARONがいます」

一気にしゃべった後の口の中は、からからだ。それでも目の前のコーヒーカップに手を付ける気にはならない。

「人間が、特に私みたいな人間がみているより、AIのセキュリティ機能の方がずっと優秀です。AIは間違わないし…」

そのとき、黙って話を聞いていた留美が初めて口をはさんだ。

「それは、違うわよ」

きっぱりとした口調だった。幸帆ははっと、顔をあげた。

「さほ先生がつらい思いをしたのは、分かった。でもAIがいつも、必ず間違わないってことはないのよ」

留美はふうっとため息をついた。どこかしら、遠い場所を見ているような顔だった。そして、先ほどとは変わった穏やかな口調で続けた。

「さほ先生は、「オオカミと7匹の子ヤギ」の話、もちろん知ってるわよね」

「グリム童話の、ですか?」

「そう。あの話で、最初子ヤギたちは、お母さんの言いつけに従ってオオカミを見抜くわよね。」

幸帆は童話の筋書きを思い出した。

子ヤギたちは、お母さんからオオカミは黒い足、ガラガラ声の生き物だと聞かされている。だから、最初オオカミが来たときは見事に追い返す。

「だけど、オオカミは考える。足を小麦粉で白く塗り、チョークで声をキレイにする。すると子ヤギたちは、オオカミをお母さんだと考えて、喜んで中に入れてしまう…」

そう、そして、子ヤギたちは1匹を除いてみんなオオカミに食べられてしまうのだ。

「あの話はね、1つのルールだけでは身を守れないってことを教えてくれる。それはAIも同じなのよ。」

しん、とした室内でコチコチと時計の音だけがやけに目立った。

留美は、ちょっと間を開けてから、続けた。

「私が5年前勤めていた保育園に、母子家庭の子がいたわ。娘にも母親にも暴力を繰り返す父親とは、数年間会っていなかった。でもその日保育AIは父親を正式な保護者とみなした。正しいICカードと、パスワードを持っていたから。」

幸帆は始め、その言葉の意味が分からなかった。しかし、すぐにはっとした。留美がうなずく。

「母親から無理やり奪ったのよ。保育士が気が付かなかったら、危なかった。」

胸がきゅっと苦しくなる。あえぐように幸帆は言った。

「でも、それは古いAIシステムだから…。MARONには顔認証と声紋判定が付いてます…。」

留美は力なげにわらった。

「オオカミは、悪い人間は、いつも考えているの。どうしたら、子ヤギを食べられるだろう。どうやったらAIに「自分は安全な人間だ」って判断してもらえるかって。」

まるで、自分に言い聞かせているように留美は言った。

「MARONだって、いつかオオカミの白い足をお母さんヤギと勘違いする日が来るかもしれないのよ。」

6

春の日が地平線に沈みかけていた。

18時45分。

佐々木紬は、幸帆の横で熱心にブロックで大好きな「ぺんぎん」を組み立てていた。迎えに来た母親に見せるのだと張り切っている。

紬以外の子どもは皆降園し、保育士も幸帆以外は全員帰宅していた。

MARONが導入されてから、遅番でも保育士が2人以上残ることは滅多にない。MARONのセキュリティシステムはそれだけ信頼されているのだ。

でも…。

今まで感じたことのなかった、妙な不安が背中をはい上がってくる。

オオカミハイツモカンガエテイル。ドウシタラ、コヤギヲタベラレルダロウ。

「せんせい!できたよ!かわいい?」

はっとして振り返ると、紬が笑顔を見せていた。

「パパもねえ、ぺんぎんすきなんだよ。るんるんらんどのじぇにーちゃん、いっしょにみるの」

「るんるんらんど」は日曜朝にやっている子供向けアニメだ。休みの日は父と一緒にTVを囲むのだろう。

そうだ、紬は母子家庭ではない。暴力的な父親が迎えに来ることなどないし、MARONなら顔認証システムに登録されていない人間が迎えに来れば、絶対にゲートを開けないだろう。

幸帆がすべきことは、MARONのゲートが開いた後すみやかに紬を送り出すだけだ。心配することなど何もない。オオカミは子ヒツジ食べるどころか、家に入ることすらできないのだ…。

そのとき、ブーというブザーの音が響いた。

「あ、ママかな!」

紬が弾んだ声で言う。幸帆は時計を見た。18時55分。確かに、迎えが来てもおかしくない時間だ。

でも。

「ちょっと、まってね。」

幸帆は耳を澄ました。

ブザーは、中の人間を呼び出すためのものだ。

通常保護者はMARONに声と顔を認証された後、ICカードをタッチして自分でゲートを開ける。すると、MARONが迎えがきた子どもの名前を呼ぶのだ。

「ササキツムギさん、お迎えです。」

少し待ったが、そんなMARONの声は聞こえてこない。すると、ブザー音は業者か、営業の人間だろうか。それにしては少し時間帯が遅すぎる気がする。

「MARONが呼ばないから、お母さんじゃないみたい。お客さんかな。つむぎちゃんは待ってて。」

幸帆は、1人で保育室を出た。

職員室のゲートモニターが光っている。画面に映って「こんにちは」と言う顔を見て、幸帆は少し驚いた。やはり紬の母親に思える。が、自信は持てなかった。私はまた顔を間違えているのだろうか。

こんなときのためのAIだ。

幸帆はMARONの監視システムモニターをチェックする。FACEとVOICEに緑マーク。間違いなく、紬の母親である。彼女は、なぜか、ICカードをタッチする代わりにブザーを押したのだ。

「こんにちは」

「通信」ボタンを押して、始めに幸帆が考えたのは母親がICカードを無くした可能性だった。それなら、保育士を呼び出してゲートを開けてもらおうとするのも分かる。

幸帆の声が聞こえたらしい。紬の母親はびくっと動いて、そのまま黙っている。幸帆はしばらく待ってみたが、彼女から言葉が出てくる様子はない。

「あの、」

ICカードを無くしたなら、ゲートを開けますね、と言おうとしたとき、紬の母の顔がどこかおかしいのに気が付いた。何がおかしいのだろう。

「今日、モモのケーキは予約できましたか?」

ふと、そんな言葉を口にしていた。紬の母の顔をもっとよく見なければならない気がした。

「モモのケーキ…」

幸帆の言葉を繰り返して、それから紬の母は言った。

「紬はモモは好きじゃないの…。」

おかしい。今日の朝の話と矛盾している。それに紬がモモを「大好き」なのは、幸帆が何より知っていることだ。

「つむぎちゃん、ブロックをしていたんですよ。つむぎちゃんが好きな動物を作っていたんです。」

なぜ、自分はこんなことをしゃべっているんだろう。どうしてゲートを開けないんですか、ゲートを開けましょうか、そう聞くべきなのに。

「紬が、好きな動物、リスかしら、クマかしら…」

違う。紬がすきなのはペンギンだ。紬は去年から、スケッチブックにはペンギンしか描かなかったではないか。

幸帆は、モニターに映った女の顔を見た。

この女は本当に紬の母親なのか。

MARONは「そうだ」といっている。声も、顔も、紬の母親なのだ。でも、何だろう。何かが違う。これはいつもの紬の母ではない。

幸帆は一度目を閉じて、もう一度モニターを見返した。そして、気づいた。

彼女の目は一度も、前を見ていない。

モニター画面はブザーの目の前にある。ブザーを押せば、自然と目が行くはずの「そこ」に視線がいっていない。それどころか、表情が全く動いていない。顔面が固まってしまったようだ。

画像転送のバグ?

いや、違う。ただ、唯一動いている箇所があるのに幸帆は気づいてしまった。

紬の母親の口元、赤く口紅を塗った上唇から覗いている白い歯だけが、かすかに振動している。

カタカタ、カタカタ…。

突然、冷水を浴びたような恐怖が込み上げてきた。

幸帆は、反射的にモニターから身を引いた。MARONの「ロック」ボタンをこぶしで殴るように押し、職員室を飛び出した。

職員室の反対側には、行事で使う大ホールがある。夕方はカーテンを閉め切っている「そこ」の窓からは、玄関とその後ろに広がる駐車場が一望できる。

震える手で、カーテンの端を開けた幸帆はそこで一瞬凍り付いた。叫び声をあげなかったことが、自分でも信じられなかった。

紬の母親の真後ろ、天井部分に仕掛けられたMARONのカメラの死角になる位置に、男がしゃがみ込んでいた。

手に30㎝ぐらいの刃物を持って。

まるで楽しい映画を見た帰りのように、口元に笑みを浮かべて。

7

そこから、警察が来るまでの時間をどう過ごしたかほとんど覚えていない。

ただ、その後の状況からすると幸帆は自分の仕事を無意識のうちにこなしていたようだ。

MARONの警報システムを起動させたあと、110番通報もしていたらしい。

しかし、記憶は保育室の紬を抱きかかえながら震えていたことでいっぱいになっている。後でモニターを確認したら警察が来るまで5分とかかっていなかったようだが、ほとんど時間の感覚はない。

紬の母親が殺されてはいないか。男が今にも侵入してくるのではないか。

そればかりが繰り返し頭をよぎっていた。

幸い、紬の母親はケガ1つ負わずに済んだ。警察が来たことが分かると、男はすぐ逃げようとしたので、逮捕は容易だったということだ。紬の母親を人質を取られていたら、危なかっただろう。

あの日車を降りた紬の母親は、玄関に向かう途中で刃物を持った男に出会った。保育園の中に入れろという男に対し、紬の母親はICカードを出さずにブザーを押すことで対処した。

下手な抵抗はできないが、ブザーを押して保育士に繋がれば異常を感じ取ってもらえるかもしれない。男があまりに近くにいて、「タスケテ」と直接言うことはできない。対応した保育士に違和感を与えられるかどうかがカギだった。

「母と保育士の機転で犯人逮捕」「AIセキュリティ時代の課題とは」

ちょうど保育完全AI化が話題になっていた時期だ。ニュースはこの事件を大々的に取り上げた。

「やはり、人間の細かい感情や異常というのは、人間同士でしか感じれないものですから」

と、教育専門家が言うと

「今回の件は、パスワードなどの導入で対処できる案件ではないですかね。子どもの好きな物を入力してもらって、3回失敗したら警報が鳴るとか」

とAIのさらなる機能付加に希望を見出す工学博士もいた。

「いくらAIを高度化しても、それを突破しようとするオオカミは必ずいるわよ。」

と、留美はあいかわらず持論を曲げない。

「AIも結構ですけど、対人職に至っては、やっぱり人間に任せてほしい部分はあるわよね。」

「でも今回の件。」

幸帆は、ちょっと考えて言う。

「相手が紬ちゃんのお母さんじゃなかったなら分からなかったかもしれませんよ。あの子のことは持ち上がりでよく知ってたから。モモのケーキの件も、その日偶然会話したから覚えていただけ。」

「あら、そこがいいんじゃない。」

留美はあっさり言う。

「機械は皆に平等に完璧に接しようとするけど、人間の関心ごとなんて本当はでこぼこな物よ。偶然しゃべった内容を覚えていたり、特定の子だけなんだか気になったり。でもそんなところを上手に生かすのが、保育士なんじゃないの?」

その言葉は幸帆の気持ちの底にすとんと落ちた。

これからもAIは進化し続け、人間にできない完璧な専門性を手に入れるだろう。でも、人間が持っている不完全さはAIにはまねできない。

そしてその不完全さを持って、私は保育士として子どもと成長していく。

ふと、顔をあげると佐々木紬が大きな笑い声をあげながら、友達と走り回っている姿が見えた。

(了)

#未来予測 #未来 #ミライズマガジン #保育 #AI #セキュリティー #オオカミ

※無料公開の作品のみ以下の文章を追加

本作品は無料公開となっていますが、

下記課金エリアから作品をご購入頂くと、売上が作者へと分配されます。

「面白かった!」と思った方は、ぜひご購入ください。

※課金エリア以降に追加の内容はありません

☟購入はコチラから☟

ここから先は

¥ 200

頂いたサポート費用は、作者へお支払いする原稿料や、寄稿された作品の宣伝費などに使用いたします。