フランスについて、2014年夏に思うこと

夏休みなので、映画をよく観ている。大体1日に1作品のペース。

フィンランドの映画ビジネスは結構シビアで、Finkinoという配給会社がほぼ独占状態。小さくて素敵な映画館もあるものの、日本の比ではない。なので、映画館に行ってもハリウッドかフィンランド国産のものしか観られない。東京ではイタリア映画やイラン映画、韓国映画やアルゼンチン映画など色々な国の作品が1年を通して多くの映画館で観られるので、その点ではヘルシンキよりはるかに恵まれていると思う。気軽に飯田橋のギンレイや目黒シネマ、早稲田松竹でミニシアター作品2本立てを観ていた日々が懐かしい。

特に新しいフランス映画がなかなか観れないのは悲しい。フィンランドに来る前は常に、出来る限り日本に入ってくるフランス映画は全て観ていた。わたしがパリに初めて訪れたのは1993年、両親と。父がパリに住んでいたこともあり、幼い頃から常にフランスは身近な存在だった。たとえば、父と電話で会話するときは「Allô(もしもし?)」ではじめ、「Au revoir(さようなら)」で切るのがなぜか習慣になっていた。小学校に上がった時、お祝いにパリに住む父の友人からフランスの小学生の子どもたちが使うカバンが送られてきた。いわゆる外国の子どもがよく背中にしょっているちょっと横長のリュックで、むらさきやピンクなどカラフルな色合いのものだった。ウキウキで義務教育を受け始めた6歳のわたしであったが、入学式の翌日、担任の先生に思い切り怒られて、ランドセルを買うまでは登校しなくていい、と言われた(この辺りからわたしのはみ出し人生は始まった。裏を返して言えば、この辺りからわたしの中で無意味に画一的なものを求める日本社会に反抗心が芽生えると同時に、馴染みたいけど馴染めないジレンマにさいなまれるようになった)。

それからも義務教育の間はなかなかどうして狭い考えの日本に馴染めない日本に苦しんでいた日々が続き(友だちはそれなりにいましたよ!)、高校進学の際には父は「フランスの高校に行くという手もあるよ」とここでもわたしとフランスをなんとか繋げようとしていた。結局日本の高校に進むことにしたが、高校を選ぶ条件の一つに「フランス語が学べるところ」をかかげた。(他の条件は「公立であること(うちには金がない)」「私服で良いところ」「軽音部が活発であるところ(バンドをしていた)」)

高校ではフランス語はさほど身に付かず、せいぜい「好きな料理はなんですか?」などの会話を覚える程度だった。2002年にファッション関係の仕事をしていた母の出張についていきパリを訪れ、2004年にとうとう真剣に勉強をすることになった。ただ大学の授業を受けただけだったのが、なかなかハマってしまい、その年の全学生の中で最も良い成績をおさめた。2005年から2011年までは毎年パリで過ごし、パリの大学院にも行った。でも、その後パタンと興味を失ってしまった。

↑当時パリを歩き回っては書き溜めた絵日記

フランスから帰って来てもフランスの映画だけはいつも観ていた。それは単純に、フランス語が分かるので英語の映画を観ているように字幕を見なくても大抵わかるし、もしわからなくても「あぁ~こういう言い回しをするのか」「こんな表現あったな」など常に語学の勉強になるのでフランス語を忘れないためにも良かった。それでもピーク時に比べたらだいぶ忘れてしまったと思うけれど。

フランス映画でいい映画はたくさんあるけれど、フランス人ではない監督が映したパリというのもまたとても興味深いものがある。たとえばウディ・アレンの『ミッドナイト・イン・パリ』、またはリチャード・リンクレイターの『ビフォア・サンセット(ビフォア・サンライズの続編)』、あるいはクシシュトフ・キェシロフスキの『トリコロール』シリーズ。しかしかつて『プラダを着た悪魔』を観た時はアメリカ的なパリの映し方に怒りさえ覚えた。陳腐すぎる!!と。アメリカ人からしたらパリはいつだって憧れの場所なのだ。それは日本人にとってもフィンランド人にとっても同じ。

住んでみるととんでもない場所で、メトロは臭いわ道は汚いわ人は失礼だわだし、歩いている人の中で本当に「オシャレ」な人は多く見積もっても10%もいないけれど、それでもパリには本当に素晴らしい魅力がたくさんある。フランス語を軽快に操るようになると、生活はさらに楽しい。歴史を知ると、パリはさらに輝く。外国人の憧憬の眼差しで見つめられるパリは、その美しい街並みやエレガントなパリジェンヌなどの表面的なものだけではなく、芸術家が生き生きと活動できる特別な土壌や、かつてアメリカの知識人が集まりワインとタバコ片手に夜な夜な哲学や文学談義を繰り広げていたあの雰囲気によっても構成されている。それこそ、ニコラ・エドム・レティフ・ド・ラ・ブルトが『パリの夜―革命下の民衆』の中で描写した18世紀末の動乱期の貧乏で不潔なパリや、パリ大学が建立された12世紀、またはローマ帝国の属州だった時代など歴史を追っても楽しいのである。いや、むしろ追うことで楽しみが増すのである。パリという街は。少なくともわたしはそう思う。

パリに住んでいた時、お気に入りの散策場所のひとつはサン・ジェルマン・デ・プレだった。散策はクリュニー中世美術館から始まる。中世好きのわたしがよく引き合いに出すのは、「中世とポストモダニズムは多くの類似点がある」(byウンベルト・エーコ)

両方の時代ともはざまにある時代であり、継承する前の時代と先取りする後の時代との関係によって定義される中間的状態であるという点において。また、両方の時代とも意味の層を積み重ねることと意味の差異の世界を解釈することに魅了されている、という点において。

その後はカルチェ・ラタンにあるたくさんの本屋さんや古本屋さんを覗いて歩くのも楽しいコース。カルチェ・ラタンは「ラテン語の地域」という意味で、中世からソルボンヌ大学など大学や研究所が集中する地域として歴史的にも有名で、かつては(そして今でも)学生や学者が往来しており、彼らの公用語がフランス語ではなくラテン語であったことからこの名前がつき、今でもそう呼ばれている。実はわたしもラテン語を学んでみたことがある。中世好きとしても、哲学を学ぶ者としても、必要だろうと思い手をつけてみたがフランス語の数倍難しかった。しかも「この言語は現在使われておりません」だし。でもこの知識のおかげでフィンランド語を学び始めた時の抵抗感は少なかった。全てはつながっている。ラテンの神様ありがとう(誰それ)。

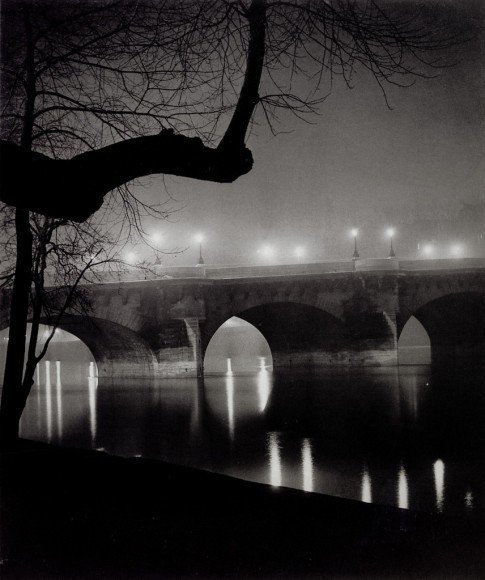

いつかカルチェ・ラタンのとある本屋さんでブラッサイの写真集が10ユーロ以下で売っていたので思わず衝動買いしたことがある。

学生時代のわたしはブラッサイにとても興味を持っていた。それはフェミニズム研究をしていた時に母校で行われていたJハルバーシュタム教授講演『大学でQueerStudiesを学ぶこととは』で紹介された写真家のひとりがブラッサイだったことと、アナ・ウインターのドキュメンタリー映画『ファッションについて教えてくれること』でも アナの20年以来の良きライバルであり、コンビであるアメリカン・ヴォーグのクリエイティブ・ディレクターのグレイス・コディントンがブラッサイからインスピレーションをを受けてプロジェクトを行うというシーンを観たのがきっかけだった。ブラッサイもフランス人ではない。ハンガリー生まれ。やっぱり外国人が見つめるパリは面白い。

ヘンリー・ミラーやジャック・プレヴェールらと「夜のパリ」を歩き回り、当時の怪しいアンダーグラウンドシーンに興味を示し、特に娼婦や恋人たちの作品を多く残した写真家であるブラッサイ。彼の撮る

20-30年代のパリの社交界・夜の怪しい雰囲気や世界中から才能や名声やお金を持った様々な有名人が集まったこの時代はこれからもたくさんの監督に映画化し続けて欲しいし、あるとあらゆる雑誌やアートのテーマとして取り上げて欲しい。

ハルバーシュタム先生の講演会では、レズビアン・バーやトランスベスタイト《異性装者》が集まるバーを潜伏ドキュメンタリー・チックに撮っているブラッサイの作品を、実はヤラセだ!と指摘していたけれども、実は本当にかなり綿密に意識して計算されていた(まるでファッション雑誌のように)作品であることはこのページからも分かる。 当時、パブロ・ピカソ、アルベルト・ジャコメッティ、アンリ・マティスら同時代の芸術家たちとも親交があったそう。まさに『ミッドナイト・イン・パリ』、はたまたヘミングウェイ『移動祝祭日』だね!

30年代。

ベンヤミンが『複製技術時代の芸術』を書いた時代。

フッサールが『デカルト的省察』を書いた時代。

レンピッカが自画像や友達でレズビアンの歌手の裸婦像を次々と描いて稼いだ莫大なお金を使い豪遊を続けていた時代。

狂騒の20年代を終え、アメリカが恐慌時代に突入してからの、パリ・ヨーロッパの思想界や社交界の激動の流れのひとつひとつ。

学生時代のわたしにとっては19世紀末から20世紀の20-30年代までのヨーロッパ世界の(日本もまた。ジャポニズム・開国から近代化までの流れ)美術・文学・政治・音楽・思想界・技術進歩すべてが、もうとてもとても面白くて、その時代の人々の新しいものに対する熱い息吹や、冷めた退廃的な視線を感じたくて、でもそれを肌で感じることはできないので、せめてそれを外国人として内側にいながら外側から捉えていたブラッサイやベンヤミンをはじめとした外国人のレンズを通して描写されたパリを、わたしは見たかったのかもしれない。

わたしにとってフランスは、もう一番の興味の対象でも自分が住む国でもなくなったけれど、いつまでも大好きな国だ。フランス映画はこれからも観ていきたいし、歴史の本もまだまだ読んでみたいものがたくさんある。でもフランスはわたしにとっては元カレのような存在だ。一度は愛した、そしてこれからもご多幸とご発展を願う、けれどもわたしが今一番そばにいたいのはフランスじゃない。ひとつの小さな歴史は終わった。

20-30年のパリみたいな、クレイジーでなんでもありで、芸術も文化も爆発的に刺激的な時代をヘルシンキが今、体験しているような気がするのだ。わたしはヘルシンキの生活を、ヘミングウェイがパリの生活を愛したように愛している。ブラッサイのように、外国人として、この国のこの街の面白いところを、これからも、荒波にしがみつくように必死に楽しんでみよう。

【アーカイブ】

水とフィンランド:

https://note.mu/minotonefinland/n/n82f0e024aaab

ヘルシンキグルメ事情~アジア料理編~:

https://note.mu/minotonefinland/n/nb1e44b47da30

なぜそもそもMINOはフィンランドへ?「わたしがフィンランドに来た理由」:

https://note.mu/minotonefinland/n/nf9cd82162c2

普段の食事についての「ベジタリアン生活inフィンランド①」:

https://note.mu/minotonefinland/n/n9e7f84cdc7d0

エミールの故郷への旅(前編)

https://note.mu/minotonefinland/n/n8d7f3bc8d61d

エミールの故郷への旅(後編)

https://note.mu/minotonefinland/n/n6ccb485254c2

Vappuサバイバル記・前編

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?