答えは現場にある。ー隅田川で学んだCEOー (宣伝会議編集ライター養成講座43期卒業制作)

この記事は宣伝会議(株)編集・ライター養成講座43期の卒業制作として執筆したものです。

日本初のフードバンク、セカンドハーベスト ・ジャパンの設立者チャールズ・マクジルトン・E氏が、自ら選択した隅田川での路上生活の経験を経て、現在の活動に至るまでを取材しました。

(note掲載にあたり、オリジナル記事を縦書きから横書きに変更、画像の挿入位置、大見出し前の画像追加、フォーマットの変更(改行位置の変更更)をしております。)

*****

波乱万丈人生

ブルーシートとダンボールの家の生活に飛び込んだCEOがいる。

言問橋。午前5時49分。気温2度。師走の街はまだ暗く、太陽は昇っていない。

”ことといばし”の名前の由来は、平安時代に在原業平(ありわらのなりひら)が詠んだ歌に由来するといわれている。東京の隅田川にかかるこの橋に立ち上流を望むと、右手にはスカイツリーが天を衝き、左手には浅草の街が横たわる。

言問橋と上流の桜橋の間には、小さな小さな水色の家が並んでいる。橋から岸辺へ下り、遊歩道を歩く。夜明け前の冷気が靴底を通して伝わってくる。路上生活者の家は隅田川の水面からわずか50センチの高さにあった。台風で増水しようものならすぐに浸水しそうな場所だ。木製のパレットの上にサイコロを横に二つ並べたイメージのダンボールの家が建つ。パレットでかさ上げしているのは、地面から直接受ける冷気や雨水の影響を少しでも防ぐためだろう。筆者の靴(サイズ26.5センチ)の歩数で測ると、間口はおよそ220センチ、奥行きが110センチ。「イチイチ」と呼ばれる110センチ四方のパレット2枚分の面積だ。ブルーシートはきっちりと目張りされ、風で飛ばない様に家の四隅は廃品の車のバッテリーで重石がされている。ほうきとちりとりも並べられ、周囲にゴミはなく掃除されていることが見てとれる。入口の前には水を入れたメガ焼酎の大きなペットボトルと移動用の自転車、アルミ缶の収集用と思しき台車も並ぶ。

マクジルトン・チャールズ・E氏(58歳)は隅田川の川岸で1年3ヶ月間、ブルーシートとダンボールの家で生活をした。みずからこの選択をしたチャールズ氏は、日本で最初に設立されたNPO法人のフードバンク、セカンドハーベスト・ジャパン(以下2hj)のCEOである。当初3ヶ月の予定だったここでの生活は、学びを深めるため最終的に15ヶ月にも及んだ。

そんなチャールズ氏は、きわめて波乱万丈な人生をおくってきた。1963年、アメリカで七人兄弟の三番目に長男として生まれる。兄弟が多いことに加え、両親は里子も養育していたため、家庭はいつもひっちゃかめっちゃかだった。食べ物の取り合いで少年時代はいつも腹ペコだった。家庭の混乱で、飲まずにはいられないと小学生の頃からアルコールにも手を出し始めていたという。

家族のいさかいと両親の不仲のなか、チャールズ氏は高校時代、アルコールと薬物の依存症になる。ハイになる高揚感と死にたい衝動が繰り返す苦しさから抜け出そうと、16歳の時にスクールカウンセラーのドアを叩く。依存症のクリニックを勧められ、5ヶ月間にわたるリハビリプログラムを受ける。さらにクリニック外でのアルコール依存症のためのミーティングにも参加した。未成年の参加者は16歳のチャールズ氏ただひとり。そこで大人達の壮絶な現実を知る。アルコールと薬物を断たねば死が待っている。依存症からの脱出以外、道はなかった。

まともな生活に戻れるのは10人に1人という厳しいリハビリを終えたチャールズ氏は、クリニックのカウンセラーからYES(ユース・エマージェンシー・サービス)という電話相談のボランティアを勧められる。相談者のSOSに耳を傾け、相談者自らが解決方法を見つけてもらうのが役割だ。「生活が苦しい」「公的支援が無い」多くの声が寄せられる中で、自分の耳で社会の現実を知ることになる。チャールズ氏は学校では落ちこぼれだったが、ここでは一人前の相談員として信頼されるようになっていった。

1982年、高校卒業後チャールズ氏はアメリカ海軍に入隊する。一番の驚きは一日何回も、何を食べてもよい基地の巨大なカフェテリアだった。いつもお腹をすかせていた少年時代と比べると信じられない世界だった。二年後、横須賀基地に転属となる。初めての海外、日本はすべてが新鮮だったという。身長163センチのチャールズ氏は、自分と同じ背格好の日本人が多いこの国に「ここに住みたい」と一目惚れしたそうだ。駆逐艦の乗組員となり中東の湾岸地域をはじめ海外に派遣される。しかし、行く先々で自分の国が好かれていないことを知り、学問への意欲が湧いてくる。

4年間の兵役を終え、1986年にミネソタ大学に入学、東アジア研究を専攻する。その後、「再び日本へ」の願いが叶い、1991年に交換留学生として上智大学に留学する。下宿先は山谷。通称「サンヤ」のドヤ街にある修道院だった。ドヤ街は「ヤド」を逆さ言葉にした俗称だ。昭和の高度成長期、東北や北陸からの出稼ぎの人たちであふれた簡易宿泊所や格安旅館が軒を連ねる地域だ。南千住駅から南に徒歩で約一O分、明治通りの泪橋(なみだばし)交差点を越えた台東区の清川、日本堤の一帯になる。隅田川や言問橋もすぐそこだ。

大学に通いながら山谷暮らしが始まった。教会のミサに参加し、デイセンターの手伝いや炊き出しもした。教会のグループが野宿する人に毛布を配る冷え切った冬の夜のこと。大雨に打たれながら道にうずくまるひとりの男性がいた。チャールズ氏は思わず駆け寄り彼の横に黙って座り続けた。「君はひとりではない」そんなメッセージを送りたかったという。

チャールズ氏がショックを受けたことがあった。それは野宿する人たちが考えていることは、ただ食べ物が欲しくて教会に来ていること、ボランティアに利用されていると思っていること。それを知って「彼らと同じ目線に立っていたのか?相手を上からみていたのではないか?」そんな迷いが生まれたという。

大学を卒業後、チャールズ氏は日本で英語やビジネスを教える仕事につく。移動はいつも自転車だった。ある時、帰宅途中でタイヤがパンクし、ガムテープを使って補修する。ガムテープという道具を手に入れることで、「自分で自分自身の問題を解決した」。この経験と達成感はのちの活動に活かされていく。

その後、1996年に宣教師のトレーニングを受けるためインドに渡る。そこで、ドミニク・ラピエールの著書『歓喜の街カルカッタ』を読み「自分はサンタククロースや社会保障や神の摂理などとあろうとしているのでない。貧しい者たちの中のひとりの貧しいものでいたかった」という言葉を知る。まさにそうだと思ったチャールズ氏の耳に聴こえてきたのが「隅田川に行きなさい」。そんなバカなと打ち消しても何度も何度も聴こえてきたという。

マクジルトン・チャールズ・E 氏(58歳)

見えない壁と隅田川での学び

1997年の1月、33歳のチャールズ氏は隅田川にブルーシートとダンボールで家を作り、住み始める。家づくりの師匠はコマダさん。スター・ウォーズに出てくるヨーダに似た七十代の男性だった。家を作るチャールズ氏は、道ゆく人から「大丈夫ですか?毛布いりますか?」と声をかけられた時、激しく動揺したという。今まで毛布を配っていた自分が、受け取る側になり「与えられる側」の気持ちが初めてわかったような気がした。

ブルーシートの家の隣人たちの中には、食べ物がない人もいたが、チャールズ氏には仕事があり飢えの心配はない。でも食事をおすそ分けした時、きっぱり断られたという。食べ物がない人に、食べ物を差し出しても受け取ってもらえない。自分にできることは何だろうかと悩んだが答えは見つからなかった。その後の路上生活を通じて、チャールズ氏は、「いかに自分が路上生活者の気持ちをわかっていなかったか」ということを認識する。相手を理解し、友達になったつもりでも見えない壁が歴然とあることを知ったのだ。

家づくりの師匠、コマダさんは自分で家を建て、老人センターにも出かける。毎日忙しく過ごし、彼なりの自立、プライド、自由があった。路上生活の人たちは「かわいそうな人」ではない。自分が責任を感じる必要はないし、彼らも他の人に責任をとって欲しいと思っていない。この気づきはチャールズ氏のその後の活動の軸となっていく。「不適切な責任感は誰のためにもならない。起きている問題に責任感を感じる必要はない、それよりもその問題に対しどう反応するか、応えるかが重要だ」。

15ヶ月に及ぶ路上生活を経験したチャールズ氏は言う。「それまでは、世の中の問題に対して、自分が何かをしなければならないという義務感をもっていた。しかし、私は義務感を持たずに、ただ対応するというスタンスにシフトした。私は誰かを助けているのではなく、ただ応えているだけ。結果的に、外の人からは人助けをしていると見えているのかもしれない。でも自分の中のモチベーションはそうではない。私が路上生活をして得た、一番大きな変化だった」

「パンクしたら補修用のパッチと接着剤という道具を貸してあげる。なぜパンクしたのか、パンクした後にどうするのか、それは自分の課題ではない」これはフードバンク活動における食品というリソース(資源)についても同じ考えだと言う。

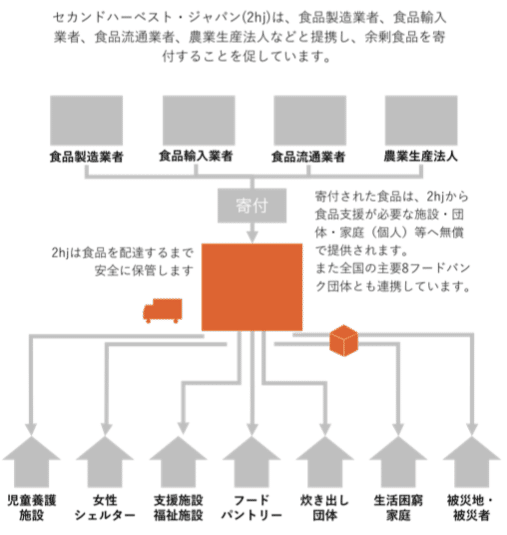

日本初のフードバンク設立

たくさんの余っている食品を、困っている人たちに無条件でどうぞと差し出したい。2002年3月、チャールズ氏は日本で初めてNPO法人のフードバンクを設立した。フードバンクとは、「もったいない」を「ありがとう」に変える活動だ。食品企業や個人から、品質に問題がないにも関わらず様々な理由で余剰となった食品を寄贈してもらい、各種の福祉施設や個人に提供する。

ちなみに、日本で1年間に廃棄される食料は約612万トン(*1)。東京ドーム5杯分とほぼ同じ量にもなる。想像してみて欲しい。ジャイアンツの試合を見に行ったら東京ドームが食べ物で出来ていて、それが5つも並んでいる光景を。お菓子のお城どころの話しではないのだ。

フードバンクの現場から

2hjの本拠地は秋葉原のお隣りの浅草橋にある。総武線の高架下の事務所と倉庫、そして向かいのビルだ。2021年12月、筆者はそこで3回にわたりボランティア体験をした。

午前の活動は寄付された食品を、支援が必要な人達に配布できる様にパッケージにする作業だ。寄付される食品は、種類も包装形態も様々。10kg入りのお米をそのまま配布できないし、お菓子だけを配布するわけにはいかない。炭水化物、おかず、調味料、お菓子、飲料、そして生鮮食品(野菜や果物)に一旦仕分け、詰め合わせにする。

最初にするのはラベルと賞味期限の確認。ラベルの内容で仕分け先を判断し、賞味期限切れは除外する。ペットフードのツナ缶が混入していたが、もちろんNG。食品メーカーから寄贈されたものはダンボールの外装、さらに内箱やビニールのシュリンク包装をされたものもある。これらの包装をひたすら剥き、個品単位にバラバラにしてオリコン(折りたたみコンテナ、引越ダンボールほどの樹脂製ボックス)に収納する。大手食品会社寄贈のミートソースとホワイトソースのレトルトがあった。少しでもバラエティーに富むようにセットにして収納する。

部屋の中央に長机をつないで並べ、流れ作業のラインを作る。一日100人から150人分のパッケージを準備する。コロナ渦で配布する人数は増えたそうだ。ボランティアの人達が長机を挟み、仕分けた食品を袋に投入していく。シリアルの箱は縦横に注意しないと入らない。最後に野菜や果物を入れる。バナナは潰れやすいので一番上だ。

隣室には肩の高さほどの巨大な米びつがある。家庭にある計量器付きの米びつの業務用だ。寄付されたお米を投入し、計量して小分けする。

千葉の農家の方は自ら軽ワゴンを運転し90キロの新米を寄付してくださった。30キロ入りのクラフト袋に入ったコシヒカリはズシリと重い。一人では腰を痛めそうで、別の男性と協力しながら荷下ろしする。

続いての作業は、大手外資系金融会社の社員が寄付してくれた食品への対応だ。これは2hjに協力する企業の社員に、自宅にある食品で詰め合わせのパッケージを作ってもらい2hjに送ってもらう。その後、2hjからの案内レターとアンケートハガキを同封し支援が必要な家庭の宛名に貼り換えて送るのだ。送付先には東京近県の集合住宅の住所と女性の名前があった。もしかしたらシングルマザーの家庭なのかもしれない。一方、とある箱の発送元は港区の湾岸エリアの住所だった。末尾の番号は2901、眺めの良いタワマンの29Fがお住まいなのだろうか。

2020年7月、2hjは沖縄で新たな活動を開始した。「沖縄うさがみそーれープロジェクト」だ。「うさがみそーれー」とは召し上がれを意味する沖縄の言葉。沖縄の貧困率は全国平均の16%に対し、30%になる(*2)。コロナ禍で困窮した当該プロジェクトの開始以来、2021年11月末までの間で、3万5,300世帯に対して食料支援を行った。

沖縄にはもともと「ゆいまーる」という助け合いの精神が根付いている。チャールズ氏は言う。「沖縄の活動で特徴的なことがある。それは支援を受ける人の90%近くが、何かしら自分も寄付するものを持ってくること。それは缶詰一つかもしれない。自分たちが何か恩恵を被ったら、何かお返しをしなくてはいけないと言う気持ちの表れだと思う。もらうだけでなく、自分もコミュニティーに参加する、参画する意識、これは還元型のプログラムだ」

2hj設立以来、チャールズ氏はリーダーとして目覚ましい実績を築いてきた。2002年当時、寄付してくれる企業・団体はたった3社だった。20年を経た今、それは累計2,200社を超えるまでになった。配布した食品を市場価格に換算すると12億8千万円相当にもなる。2021年にはこれまでの活動が認められ、2hjは第55回吉川英治文化賞を受賞した。

すべての人に食べ物を ー2hjのこれからー

「思えば遠くへ来たもんだ。これからどれだけ遠くに行かねばならぬのか」チャールズ氏は言う。「その中で普遍的な価値観がある。それは2hjは公共の資産を作ろうとしている団体だということ。2004年、2hjがまだまだ小さかった時、病院や警察の様に電話帳に載るようなものを作りたいと思った。これからも2hjは公共の資産を作ろうとしている団体だと理解してほしい」

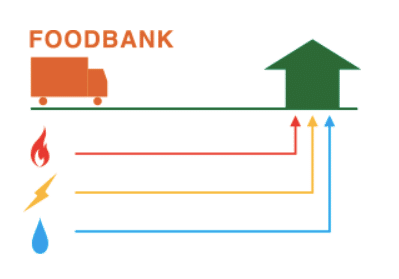

「すべての人に食べ物を」2hjが目指しているのが、フードセーフティネットの構築とフードライフラインの強化だ。フードセーフティネットとは災害時や経済状態を問わず、すべての人がいつでも安心して生活するために十分な食べ物を得るための仕組み。フードライフラインとは水道や電気、ガスと同様にあらゆる場所へ安全、安心な形で栄養バランスの良い食品を行き渡らせるための基幹の仕組みである。

フードバンクというシステムについて、チャールズ氏が強調することがある。「フードバンクは無償で食品を配布している団体と思われているが、経済的インパクトも生み出している。フードバンクから支援を必要とする家庭に食料を提供する。その食料を購入したとみなした分のお金を蓄え、地域内で消費することで経済的刺激を与えることができる。支援を受けた家庭でも、食品の購入を選択できる様になる」

2hjの年次報告書に感謝の言葉があった。「インスタント麺やレトルトですぐ食べられるものを頂いたので体調不良の時や買い物にいけない時に助かります。今回浮いたお金で野菜や、もう何ヶ月も食べていない果物を買うことができました」

チャールズ氏は続ける。「支援が必要な家庭にクーポンを配布することによっても地域経済にインパクトを与えることができる。支援先の家庭で消費できるみなし金額が増えるためだ。2hjでもすでにお米券というクーポンを配布している。しかし地域全体となると、NPOの予算では賄う事が困難で、政府や自治体等からの拠出が必要になる。『すべての人に食べ物を』目指すためには食品そのものを提供するだけではなく、地域のリソース(資源)を使っていく。使えるものは何だろうという観点で考えていくことが必要だ」

「私たちは市民として地域に住んでいる。その地域をどの様にしていくのか。公共の話として政府任せにするのでなく、企業であっても住民であっても主体的に参画する必要があると思う。自分達が住んでいる場所だから自分達でより良くすることを考え、次の世代にも伝えていきたい」

2hjの年次報告書に載っていたシングルマザーの言葉だ。三人の子育て中だという。「コロナの影響で仕事が激減し、途方に暮れておりました。この様なご支援(食品の支援)に感謝しか申し上げられません。精一杯前向きに生きていこうと思えるようになりました」

「どうぞ使ってください」と届けられた一つの箱。それは激減した仕事を解決することはできないかもしれない。でも、たくさんの人の想いが込められたその箱は、支援を受けた人たちの次の一歩を踏み出すきっかけと子供達の笑顔につながっている。

【引用】

(*1)農林水産省、食品ロスの現状を知る。2017年度推計値より。

(*2)内閣府沖縄振興局、沖縄の子供の貧困に関する現状と取組 平成29年

より。

【参考文献】

・2hj 2020 Annual Report

・大原悦子『フードバンクという挑戦 貧困と飽食のあいだで』岩波書店、2016.

・聖学院大学出版会『人間としての尊厳を守るために 国際人道支援と食のセーフ

ティネットの構築』2012.

・佐藤順子『フードバンク 世界と日本の困窮者支援と食品ロス対策』明石書店、

2018.

・湯浅誠、『「なんとかする」子どもの貧困』角川新書、2017.

・熊谷晋一郎編著『みんなの貧困問題。つながりの中で子育てをするために』ジャ

パンマシニスト社、2020.

・湯浅誠編『むすびえのこども食堂白書 地域インフラとしての定着を目指して』

本の種出版、2020.

【参考URL】

・2hj URL http://2hj.org

・ニチレイ CSRレポート2020 https://www.nichirei.co.jp/csr