四番歌 悪い言葉を口にしない

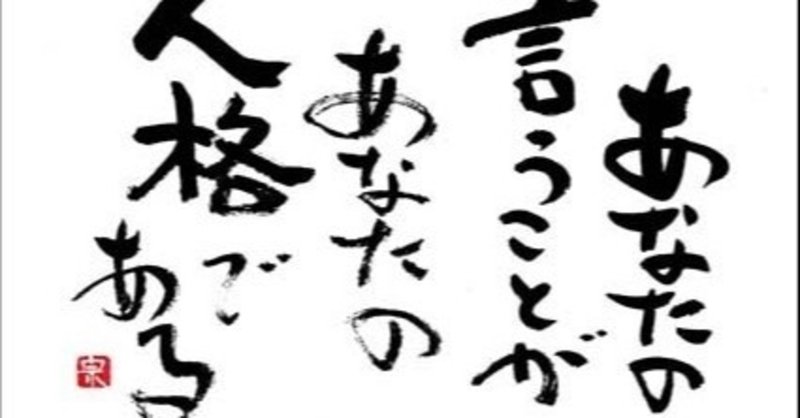

*見出し画像は、感動書家 風間宗拓さんのページよりお借りしました。

四番歌

田子の浦に うち出でて見れば 白妙の

富士の高値に 雪は降りつつ

山部赤人

現代語訳は、

「田子の浦に出てみたら、真っ白な富士山の高嶺に、

しきりに雪が降り続いているよ」

です。

人麻呂の歌が、

「歌というものは、考えに考え抜いてつくるものだ」

というメッセージなら、

山部赤人の歌は、

「たった31文字で、ここまでビジュアル的な表現が可能である」

と言っているようにも受け取れます。

解説より抜粋。

田子の浦の青い海と、山頂に真っ白い雪をいただいた、

日本の美しい絶景が思い浮かべられるような歌です。

でも、それだけでは終わりません。

和歌の奥深さはここからが本番です。

私が解説を読んで「ワーオ!」と思ったのが

富士山の描写に隠された、

言葉の表現にまつわる、日本古来の考え方です。

今私たちが見ている富士山の感覚でこの歌を読むと、

ああ、なんて風光明媚な情景なんだろう、となりますが

平安の当時は、富士山は今のような休火山ではなく、

噴煙を上げる活火山でした。

実際、この時代に、「貞観大噴火」と呼ばれる

富士山の大噴火が起きています。

富士山が休火山になったのは、今から300年前のことで、

それ以前は、時々噴煙を上げる恐ろしい山、という認識でした。

この歌では、噴煙には一切触れていません。

噴火という災害で被る被害は相当のものです。

そして、火山の噴火は、戦争や争いを想起させます。

でもそんな、当時の人々に恐れを抱かせる富士山も

噴煙がなければ、見事に美しい山になのです。

ここに隠された山部赤人の意図は、

世の中から争いがなくなれば、そこにあるのは

本来の平和で美しい日本です。

百人一首全編を通じて流れている思いが、

争いをなくし、人々が共に手を携えて生きる世の中を築くのだ、

という、飛鳥・奈良・平安時代の500年の間に

貴族たちが目指した治世への思いなのだそうです。

聖徳太子の十七条憲法の第一条が

「和を持って尊しとなす」

ですから、うなずける話です。

古来、日本は「言霊(ことだま)」を大事にしていて、

言葉には神または魂が宿るとされていました。

だから、恐ろしいことや困るようなことは

あえて口にせず、語りもしないのです。

ゆえに、富士山は、大昔からたたずむ日本一の山でありながら

記紀(古事記と日本書紀)には一切登場しないのだそうです。

同様に、初代神武天皇のご出身は薩摩大隅半島でありながら

薩摩にある巨大な活火山の桜島は、

やはり記紀にはまったく登場していないのだとか。

理由はやはり、日本が「言霊の国」だからです。

私が今暮らしているニューヨークは

コロナの感染爆発に見舞われ、その直後には

ジョージ・フロイドの死に対する抗議デモと暴動が起こり

不安、怒り、憎しみ、悲しみ、といった

ネガティブなエネルギーに覆われています。

まるで戦争中のような事態です。

こんな状況にあるからこそ、

和歌を読むことに意義があると思うのです。

言葉に神様が宿るという思想が

一つ一つの言葉を大切にし、

敬意を払いながら紡がれた、その短い歌にの中に

平和を望んだ歌人の魂が練り込まれている。

初めに言があった。

言は神と共にあった。

言は神であった。

この言は、初めに神と共にあった。

万物は言によって成った。

成ったもので、言によらずに

成ったものは何一つなかった。

言の内に命があった。

命は人間を照らす光であった。

光は暗闇の中で輝いている。

暗闇は光を理解しなかった。

ヨハネによる福音書1:1-5

悪い言葉を一切口にしてはなりません。

ただ、聞く人に恵みが与えられるように、

その人を造り上げるのに役立つ言葉を、

必要に応じて語りなさい。

神の聖霊を悲しませてはいけません。

エフェソの信徒への手紙 4:29-30

言葉に神が宿るというのは

聖書にも共通する概念です。

私たちは、言葉で意思疎通を図り、

言葉で考えます。

その言葉を大切に扱い、悪い言葉を使わず、

悪い意図を込めないことに注意を払うなら

感謝、愛、思いやりに満ちた言葉を使うなら

自分の心が整えられ、接する人が良い気持ちになり、

世界を変えることにことにつながっていく。

世界を変えるには、まず個人の意識を変えることから。

きれいごとに聞こえるかもしれませんが、

そうやって、百人一首の時代は平和が保たれていました。

戦国時代という、動乱の時代もありましたが

後に来る江戸時代も、260年もの間

争いも差別もない、世界でも稀に見る

平和な治世が続きました。

言葉がすべてとは言えませんが

言葉を大切にする事によって、個人も社会も

悪い意識に染まらないように守られ

平和を保つことに影響を与えていることは

間違いないと思います。

これを書いていて、私の夫の人生と重なりました。

夫はカリブ出身の黒人ですが、

彼は、物心ついたときから、

ののしり言葉を口にしたことがないそうです。

英語でいう所の、Fワード(Four Letter Words)

ってやつですね。

それを聞いたのは、

結婚する前の交際中の時だったのですが

私はとても驚きました。

口汚い言葉なんて、誰であろうと、

人生で使わない人なんてない、と信じていたからです。

ましてや、ニューヨーク育ちで!?

どうしてそんなことができるのかと聞いたら

「小さい頃から教会に通ってたし、

そういう言葉を使おうとすると、

自分の心がものすごく心地悪くなって、

とても口に出来ない」

のだそうです。

結婚してからも、夫は「おなら(Fart)」という言葉さえ

口にするのをためらい、

「Pass Wind」(直訳すると「過ぎ行く風?」)と言います。

「おなら」の丁寧な表現の仕方です。

未だにFワードは、夫の口から聞いたことがありません。

恥ずかしながら私自身は、

教会に通い始める前の20代後半まで

当たり前のように、罵詈雑言を口にしていました。

そして、当時の私の生活は乱れまくっていて

外見ばかり着飾って、人生の希望が全く見出せていない

虚しい日々を送っていたのです。

夫は、荒れに荒れていた70年代後半の

ニューヨークに移住してきて以来ずっとここに住み、

ラップミュージックも大好きで

周囲にはギャングや、ドラッグをやる人々がたくさんいた。

そんな環境で育ったにも関わらず

汚い言葉を口にせず

ドラッグも女遊びもせず

ピュアな心と行いを守り続けたのです。

言葉を守ると、心も守られる。

幸いなことに彼は、そういうことが

本能的にわかっていたようです。

そういう感覚がなかった私にとって、

夫のそういう生き方は、本当にスゴイ、

と尊敬するところです。

こんなことを書いておきながら、

今日は夫とちょっとしたことでぶつかってしまい

感情的な言葉を彼に浴びせてしまいました。

すぐに謝って和解しましたが

こんなに不甲斐ない私だからこそ、

こうやって和歌を学んで、深めて

自分の心を成長させないといけないな、と

自戒を込めて書かせてもらいました。

しっかり心に刻みます!

最後までお読みくださり、ありがとうございます!

これを読んでくださったあなたが、

あたたかな光に包まれて、

毎日を送ることができますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?