【掌編小説】うちそと

着信音で、目が覚めた。

手探りで枕元の携帯を取る。午前三時。

なぜか出なければいけない気がして、通話ボタンを押した。

風が、鳴っていた。

風の中に微かな声が混じっている。

『……ユ……し……ユカ……わた、し……』

「ヒマリ? ヒマリなの?」

頭が沸騰し、全身の血の気が引く。はやく電話を切れと本能が告げている。でも、わたしの手は携帯にはりついたように動かない。

……三年前のことだ。

わたしが中学二年生の春、父の仕事の都合で、わたしたち家族はあの島に引っ越した。本土とは橋でつながっているから離島というわけでもないが、新しいクラスメートは皆、垢抜けないように見えた。

その中にひとりだけ、はっとするほど美しい子がいた。ナギサという名前だった。

同じ制服を着ているのに、ナギサだけはどこのお嬢様学校の生徒かと思うほど都会的で、上品な雰囲気があった。この子と友達になりたいと思った。

ナギサにはヒマリという親友がいた。ヒマリは島っ子のクラスメートの中でも、とりわけじみなタイプの子だった。

ナギサとヒマリは、転校生のわたしを受け入れてくれた。でも、すっかり打ち解けたように見えても、ナギサとヒマリの間には、わたしの知らない時間の地層があった。それは時折、ふたりの会話や目交ぜのうちに揺らめき、わたしを妙にいらいらさせた。

わたしは最初、ヒマリをナギサのお付きのような存在だと思っていた。ところが、実際は違っていた。ナギサの方が、むしろヒマリに依存していた。付き合ってみると、確かにヒマリは思慮深く、しっかりした性格だった。ヒマリは時に姉のような態度でナギサに意見を言ったが、ナギサは嫌がるどころか、かえって喜んでいるように見えた。

わたしは、だんだんヒマリが邪魔になってきた。そこで、ある計画を立てた。

――岩屋で肝試ししない?

三人のLINEグループで、わたしはそう提案したのだ。

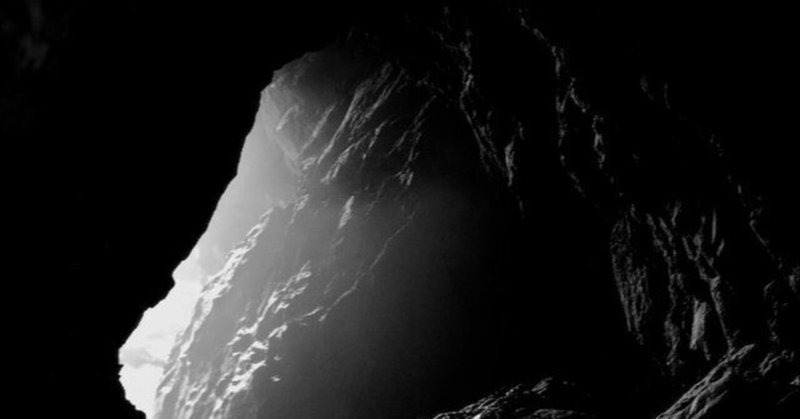

島には〈岩屋〉と呼ばれる海食洞があるのだが、その最奥にある祠に関する都市伝説じみた言い伝えを、島に来て早々、わたしは聞いていた。

その夜、わたしたちは親に内緒で集まり、岩屋の中に入った。自ら進んで懐中電灯係りになったわたしは、左手に懐中電灯を持ち、右手でナギサの左手を握っていた。ナギサの右手は、ヒマリが握っていた。

「ユカ、もう戻ろうよ。夜中にあの祠に近づいちゃいけないんだよ」

右の壁際から、ヒマリの声が響いた。「向こうへ連れ去られるんだって」

「向こうってどこよ」わたしは鼻で笑うと、右手に力を込めた。「ナギサも、そんな話信じてるの?」

迷信深い島っ子と見られるのをナギサがひどく嫌うのを、わたしは知っていた。

「ううん」

ナギサは案の定、いやいやをするように首を振った。

「だよね。ヒマリ、怖いならひとりで戻ってもいいよ」

わたしが突き放すように言うと、ヒマリはもう何も言わなかった。

やがて、祠に着いた。祠を囲むように太い木の柵があった。

柵は境なのだろう。どちらかが内側で、どちらかが外側。

「ほら、ただの迷信だったでしょう」

わたしはわざと一旦ナギサの手を離した。ナギサとヒマリもつられたように、互いの手を離した。今だと思った。

「————!」

いきなり悲鳴が上がった。

何かを見たと叫び、ナギサの手だけを握って一目散に逃げる。闇の中にひとり置き去りにされたヒマリは、さぞやみじめに慌てふためくことだろう。いつも落ち着き払っているヒマリに恥をかかせてやること。それが、わたしの計画だったのだ。

ところが、本来わたしが上げるつもりだった悲鳴を、ふたりのどちらかが先に上げてしまったため、わたしは混乱した。ナギサのいる方向に腕を伸ばし、指に触れた手をとっさに摑むと、後も見ずに走った。

……それからの記憶は、ひどく曖昧だ。

ヒマリは結局、戻ってこなかった。中学生の女の子がひとり消えたのだから、島中大騒ぎになったはずなのに、わたしは当時のことをうまく思い出せない。

一つ確かなのは、あの晩を境に、ナギサとも疎遠になったということ。わたしは、ふたりの友達を同時に失ってしまったのだ。

中学を卒業した後、わたしは両親の元を離れ、本土の親戚の家から高校へ通っている。

島には、めったに帰らない。島は、わたしにとって忘れたい過去だから。

――でも、本当にそうだったのだろうか。

携帯を持っている右手。三年前、確かにナギサの手を摑んだはずの右手に、今じっとりと汗が滲んでいる。

あれは、ナギサの手だったのだろうか。

『ユカ……やっと……』

一番忘れたい友達の声を、わたしの耳が覚えていた。身体は逃げたいのに、耳は声にすがろうとする。

「ヒマリも外に出られたのね。よかった」

『外は……内で……向こう……だよ』

携帯が、手から落ちた。

わたしは、摑んでいたものをようやく離したのだ。

乱れた髪が頬にまつわる。

真っ暗な風の中に、わたしはひとり立っていた。

(了)