公開講座「対話型ワークショップデザイン入門【初級】ーホールシステム・アプローチの作り方—」

近年の流動的な環境変化により、問題解決を一部の専門家やリーダーのみに委ねるのではなく、多くのメンバーの意見を取り入れた組織変革が求められています。その際、既存の組織システムとは異なる見方・考え方を考慮していくためには、組織のホール(全体)システムを捉え直すことが必要とされています。

しかし、そもそも多くのメンバーを巻き込んで合意形成を取るためにはどうしたら良いのでしょうか。また、組織の全体のシステムを捉え直すとはどういうことなのでしょうか。こうした事柄を上司から求められはしたものの、そのやり方に頭を悩ませている方も多いように感じています。

そうした現場の問題意識を発端として、2018年8月25日、東京大学本郷キャンパス福武ホールにて、公開講座「対話型ワークショップデザイン入門【初級】ーホールシステム・アプローチの作り方—」を開催しました。今回のワークショップでは、ホールシステム・アプローチというコミュニケーションの方法について解説し、対話をメイン活動とするワークショップのデザインの手法について多角的に学ぶことを目的としています。

講師はミミクリデザインのファシリテーター・和泉裕之が務めました。

ホールシステム・アプローチとは

はじめに、本日の講師である和泉から、ホールシステム・アプローチについてのレクチャーがありました。ホールシステム・アプローチとは、「できるだけ多くの関係者が集まって自分たちの課題や目指したい未来などについて話し合う大規模な会話の手法の総称」のことです。60種類以上のやり方があるとされ、そのどれもが「全員が納得できる解を探していくこと」を目的としています。

1980年代に米国で開発され、現在までに60以上の手法が存在しており、代表的なものとしてはワールド・カフェ *1) や、フューチャーサーチ *2) 、ポジティブ・チェンジ *3) 、オープンスペース・テクノロジー(OST)などがあげられます。オープンスペース・テクノロジーについては講座の後半に全員で体験を行いましたので、そちらにて説明をします。

このように、様々な手法を持つホールシステム・アプローチですが、全体に共通する特徴もあります。

ホールシステム・アプローチの共通点

・ダイアログをベースにしている

・関係者をできるだけ幅広く参加させようとする

・参加者の自主性・自律性を最大限に生かそうとする

・ポジティブ発想が一貫して流れている

・全体脳を動員する

例えば、「ポジティブ発想が一貫して流れている」というのは、どのような対話に対しても良い場になると参加者を信じる力、と言い換えることもでき、その場に関わる誰しもが持つことを推奨される大事な考え方とされています。また、「全体脳を動員する」とは、論理的な部分(左脳)だけでなく、自分の感情の状態(右脳)を把握しながら対話を行うことを重んじる考え方のことです。

レクチャーを終えて、気づきや疑問の共有を行いました。その中で、「大きな組織の中で、立場が異なる人々の集う場での合意形成のためのホールシステム・アプローチは可能なのだろうか」、「個人の肩書を隠すと、フラットに話ができるという前提はよくありがちだが、肩書きもまた個人の一部であることは確かであり、それを隠してフラットに話せるというのは、本当なのだろうか」など、参加者がこれから深めたいと感じているだろう問いが多数出ていました。

コミュニケーションとは何か、対話とは何か

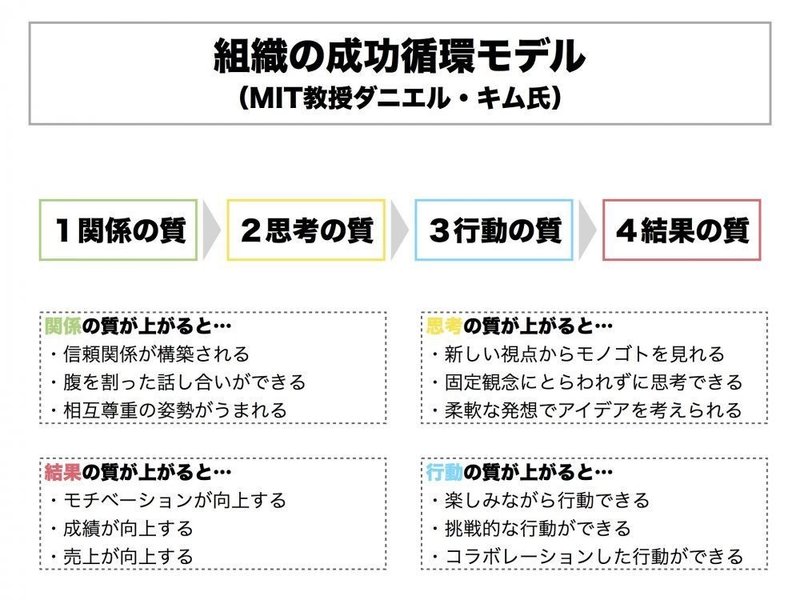

まずは対話についての理解を深めるために、対話の上位概念であるコミュニケーションについて考えていきました。「集団や組織においてなぜコミュニケーションが大事なのか?」という問いのもと、ダニエル・キムの「組織の成功循環モデル」をもとに、「関係の質」、「思考の質」、「行動の質」、「結果の質」の向上とコミュニケーションとの関係について理解していきました。

成功循環モデルの中には、関係の質の高まりが思考の質に影響し、それが行動の質に影響し、最終的に結果の質を高めることに繋がるという階層関係があります。例えば、組織の中での対人関係における質の向上は、お互いの信頼関係の強化につながります。そうした中でお互いを尊重し合ったり、本音で話し合える関係性が築けると、他者の意見によって自らの物事の捉え方が頻繁に変わるため、固定観念に捉われにくくなります。この状態を、ダニエル・キムは「思考の質」が高まっていると解釈しています。

また、信頼できる他者の存在は、これまで一人で取り組んできた行動を他者と協働して行うことも可能にし、「行動の質」の変化を促します。そしてこれらの連鎖が最終的に結果の質を高めることに繋がる、というのが、ダニエル・キムの主張となります。この考え方からは、結果が変わるまでのプロセスと、コミュニケーションとの間には密接な関係があることが分かります。

すなわち、達成したい目的に応じて、どのようなコミュニケーション手段を取るかが決まってくる、と言い換えることもできるでしょう。その点について和泉は、雑談・対話・議論という3つのコミュニケーションスタイルを使い分けることが重要だと話します。

とはいうものの、雑談・対話・議論には、コミュニケーションの手法としてどのような違いがあるのでしょうか。その問いに応えるかたちで、和泉は雑談・対話・議論の違いを比較し、対話の持つ意味を深めていきました。

雑談は交流を深めるにあたり、話題が途切れないようにしたり、会話のテンポを合わせることが重要であるのに対し、議論では、何かしらの話題を定めてお互いの意見を述べて論じ合うことで、議論しているメンバーの最適解を求めていきます。そのため最適解への到達スピードや互いの妥協点をどこに設定するのかが大事であり、合意形成のためにはどこまでが譲れて、どこまでが譲れないのかを決めることが重要となってきます。

それに対して、対話はテーマに対しての新しい考えを探求したり、他者と相互に理解することが目的であり、他者と価値観や原体験・信念を共有したり、自分の想いや疑問を語り、問いかけることなどが必要となってきます。

これを上記の成功循環モデルに当てはめると、対話は他者との関係の質を高めることに強く影響する、つまり、思考の質を高めることに繋がると言えるでしょう。ただし、これらの定義というのは人それぞれであるため、和泉の意見だけが唯一の正解という訳ではありません。参加者には今後も「雑談・対話・議論とは何か?」を問いながら自分なりの答えを見つけていって欲しいと、和泉から語られていました。

その後の参加者同士のディスカッションの時間では、雑談・対話・議論という3つのコミュニケーションスタイルの意味づけが共有されないまま話し合いに発展する時があり、話し相手とのやり取りの齟齬に困っている方が多いことが分かりました。

そのため、まずは話し合いの中でのスタイルの意味づけを共有すること、そして、雑談・対話・議論は1つの話し合いの中でグラデーションのように行き来するものであるため、雑談から対話へ、対話から議論へなどの移行時に、その意味づけを再定義し続けることが重要ではないかと、語られていました。

オープンスペース・テクノロジーの体験

対話という概念について理解を深めたところで、ここからいよいよ実際に、対話のいち手法であるオープンスペース・テクノロジー(OST)を体験していきます。はじめに、和泉からOSTについての説明がありました。

OSTとは、参加者が解決したいことや、議論したいことを自ら提案し、自主的にスケジュールを組み、セッションを行う会話の手法のことを指します。特徴としては、参加者の当事者意識と自己組織能力を最大限に引き出すことにより、参加者が納得できる合意に到達できるようにすることです。

OSTには「移動性の法則」というルールがあり、「どのようにセッション内の時間を使うのか」、「グループの中で貢献ないしは学習ができているのか」を常に問い直しながら、もし今いる場がこれらをうまく達成できていないと感じたのであれば、別の場所に移動しても良いとされています。

OSTは基本的に次の手順で進行します。

1.「大テーマ」を設定する

2.大テーマに関連して「話してみたい小テーマ」を参加者から募集する

3.参加したい「小テーマ」に移動し、テーマについて話し合う

4.全体で話し合った内容を共有する

具体的には、参加者が円座になり、話したい小テーマがある人は円の中心に出てきて、それを書きます。こうした動きは儀礼的で、とても印象的でした。周りの目があるなか、自分からサークルの中心まで立ち上がって歩いていくことはとても勇気のいることで、OSTではこの行為を「英雄の旅(ヒーローズ・ジャーニー)」と呼んでいます。そしてこの勇気こそ、OSTが育むリーダーの特徴のひとつであり、同時にOSTの大事な考え方である自己組織能力の一つであるとも言えるのではないでしょうか。

問いが出揃うと、参加者の方々は各々、自分で話したいテーマを掲げ、グループに分かれて話し合いをしました。テーマは、「議論調(闘争モード)の人と“対話する”には?」、「対話を生み出す要素は何か?」というものから、「オープンスペーステクノロジーはどんな課題があるとき・状況下で使うのが有効か?」、「対話の場における『ファシリテーターとしての自分』のメンタルコントロール」などという、今回の講座をメタに捉えたものなどもありました。今回は時間の都合で全体共有は割愛されましたが、それぞれのグループ内ではかなり対話が深まっているように感じました。

上で述べたように、OSTの特徴はセッション内の時間が自由に使えたり、グループ内での自分の貢献を問い続けることにより当事者意識と自己組織能力を高めることができるとされていますが、今回のOST体験ではセッション内でグループ間を移動する参加者は少ないように感じました。その理由として、初対面の参加者が多い場ではどうしても自由に動き回ることに勇気がいること、また、そもそも対話という行為に愛着を感じる人が多く、時間をかけて自分が興味を持った話題を深めることに長けた方々が多かったことがあげられるのではないかと思います。

実際OSTセッションのあと、参加者の中には一つの場で対話し続けたことにより、自分の疑問や違和感について考えを最大限深めることができ、満足した様子の方が多くいらっしゃったように思います。このように、この日のOSTセッションは、対話を楽しみながらも、対話を通して参加者のみなさんが当事者意識を強く持って語ることのできる場になっていた印象を受けました。

個人的には今回セッションの一連の動きを見ていて、OSTは“薬のような”働きをする手法なのではないかと感じました。OSTの目的である「自己組織力を高める」ことは、より当事者意識を持って対話の場に参加するためでの手段です。しかし、社会の複雑な文脈の中で生きる以上、常に当事者意識を持って語れる場にいるとは限りません。OSTはそうした、状況的にネガティブにならざるを得ない場合において、当事者意識を個人の中で再構成するための手法と言えるのではないでしょうか。

今回の講座を通して、職場で常日頃から対話を行なっているけれども、対話に対して普段よりもよりポジティブな意味づけを再構成された方や、本日の経験を経て対話という文化を職場に持ち込もうと決意された方もいました。そのくらい、参加者のみなさんにとってこの日の対話は心地の良いものだったのでしょう。

一方で、対話は全ての場面で必要な訳でもありません。どんな場面で用いるべきコミュニケーションの手法や態度なのか、対話の使い分けの方法について今後も考えていきたいとお話されていた参加者もいました。また、「対話で何を成し遂げたいのか?」という問いを新たに抱いた方もいました。

このような意見は、冒頭の和泉のコミュニケーションの話にも通じるところであり、対話は楽しいけれども、あくまでコミュニケーションスタイルの一つであり、人々が話し合う先にはその目的が存在するはずです。自分が成し遂げたい目的と、対話というコミュニケーションは果たして合っているのかを常に問い続けながら、必要に応じて対話が行えることが理想的なのではないでしょうか。

この日改めて実感した対話への愛着や、コミュニケーションとの適切な向き合い方を今後も問い直し、自分なりの解を見つけていくことが、ファシリテーターとしての一つの在り方であると言えるのではないかと思います。

執筆・Nana Matsuo

写真・Tatsuro Hiki

参考文献

香取一昭・大川恒(2011) ホールシステム・アプローチー1000人以上でもとことん話し合える方法.日本経済新聞出版社.

香取一昭・大川恒(2018) 人と組織の「アイデア実行力」を高めるーーOST(オープン・スペース・テクノロジー)実践ガイド. 英治出版

*1. ワールド・カフェはその場にいる人々の相互理解を深めたり、新たな知識を創造することを目的とし、もてなしの空間を醸成したり、様々な人の思考が絡まるように何度もテーブルシャッフルを行う、という手法です。

*2. フューチャーサーチとは、自分たちがどのような過去をたどってきて、どのような未来にしていきたいのかを問いながら対話し、それらの結果を自分たちの行動に反映させていくことを重視している手法です。そのため、「自分たちはどこまでは妥協できて、どこからは譲れないのか」ということを真剣に話し合うことが重要になります。

*3. ポジティブ・チェンジは参加者の強みに焦点をあてながら対話をすることが求められます。ただ、対話の中でポジティブな側面のみを取り上げていくだけでは、現実離れした、意味のない話合いとなってしまうので、自分自身を振り返る場では自らのネガティブな面についてもきちんと目を向けることが大事だとされています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?