メキシコ農地訪問①―ミルパアルタ―

私は、メキシコ国立自治大学(UNAM)の語学学校(CEPE)に2019年9月から2020年2月まで通った。語学学校では、言語のクラスに加え、文化関連のクラスも履修することができ、1月から2月にかけては、メキシコの先住民について学ぶクラスを履修した。そのクラスでは、先生に、メキシコシティ近辺の様々な農村に連れて行ってもらい、農民の方々にインタビューさせていただいた。たまたま生徒が私だけだったということもあり、毎回関心に沿ってたくさんのことを質問させてもらい、様々な情報をいただいた。それらの情報がとても重要なものを含んでいると思うから、学んだことを整理したい。

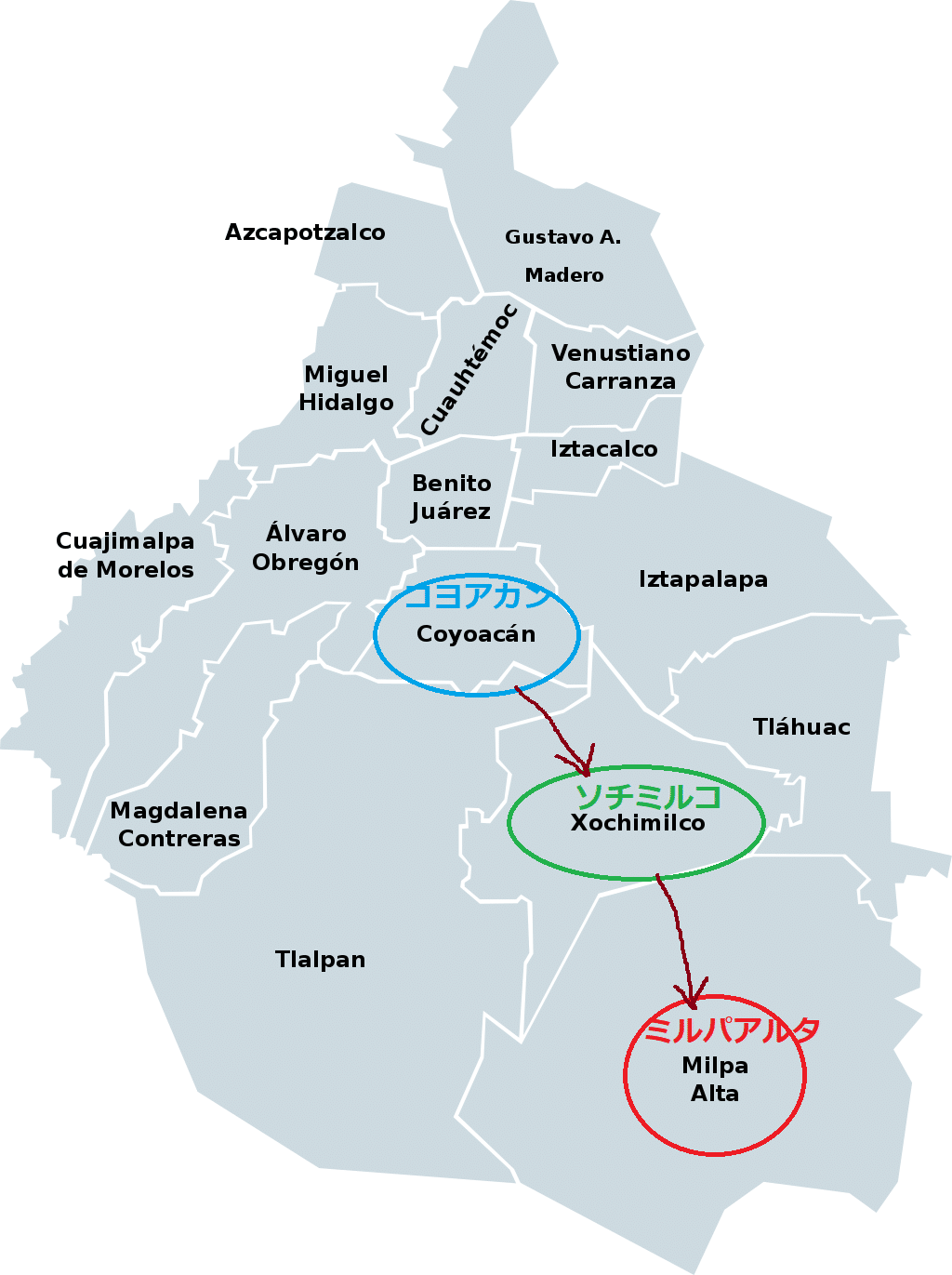

今回は、5回の訪問の中でも一番印象に残ったミルパアルタという地の、農家さんの話を取り上げる(行ったのは2020年1月28日)。ミルパアルタは、メキシコシティに16ある地域の一つである。ソチミルコという場所の南部に位置する(図1)。そして、私が行ったのは、ミルパアルタの北にある、サン・パブロ・オツトテペックという村だった(図2参照)。

村に着くためには、まずメキシコ国立自治大学(UNAM)から出ている大型バス(主に学生が利用するバス。一回15ペソ、90円ほどだったと記憶している)に乗り、30分ほどかけてソチミルコの中心地に向かった。そこからさらに、サン・パブロへ向かう別のバス(地元民が乗る小さな乗り合いバス)に乗り継ぎ、2時間半ほど揺られ、現地に到着した(12ペソ、約70円ほど)。ソチミルコは1987年にユネスコの世界遺産に登録された観光地でもあり、運河が有名で、人の集まる街だ。しかし、ソチミルコの中心地に着いた時点で、普段住んでいたコヨアカンのあたりと雰囲気がかなり異なることに気づく。いわゆる「田舎的な」雰囲気になるのだ。住んでいる人たちも庶民的で、ローカルなメキシコを見たような気持ちになった。たしかに、私の住んでいたコヨアカンは、外国人の多い街だったから、先住民の人や、昔からずっと住んでいる人たちの集まるソチミルコは大きな違いがあっただろう。ただ、ソチミルコはあくまで観光地であり、中心街を見るだけではローカルな人たちの生活について見えてこない。その意味で、毎回の農業実習ではソチミルコから離れた村々を回ることで、もう一歩踏み込んで人々の生活をのぞかせてもらうことができたように思う。

<図1>ミルパアルタの位置と、そこへの行き方(コヨアカンは、私が住んでいたところ)

<図2>ミルパアルタの中のサン・パブロ・オツトテペック村の位置(ミルパアルタの北西部)

授業では、ほぼ毎回ソチミルコの中心地からバスを乗り継いで、様々な村に行った。そのため、乗り継ぎの時間に、市場でタコスやプリン、ゆでトウモロコシを買って食べるのがお決まりだった。先生は、ソチミルコの市場で売られているプリンが、小さいころから大好きなのだそうで、いつもそれにつられて私も買っていた。実際、とても素朴で安くておいしいのだ。市場では、主に女性が地元でとれた野菜を売っていたり、タコスやプリン等の食べ物を売っていた。

<図3>ソチミルコの入り口

<図4>市場で野菜を売る女性たち

<図5>市場のケサディージャ(トウモロコシの生地に、好みの具材を載せてもらえる)

サン・パブロ・オツトテペック(名前が長いので、次からサン・パブロと記す)は約15000人の人口を抱える村だ。標高は約2700mで、メキシコシティの中心部(<図1>でいうならコヨアカン)よりも高い場所にある。実際、緩やかな山の上に位置すると言ってもいいだろう。また、たくさんの先住民の人々が住んでおり、主にナワトル語(アステカの言語)が話されている。村では、先生の知り合いのR夫妻に農業についての話を伺った。まず彼らの家に招いてもらい、最近の暮らしについて先生が質問をし、わからないところや気になるところを私が合間に質問させてもらうような形だった。録音はとらず、聞いたことはスペイン語でノートに書きとった。そのため、曖昧なところはたくさんあるし、正確に聞き取って理解できていない部分もたくさんあると思う。途中からR夫妻の家を出て、農地を回りながら、説明してもらったところもあったから、メモが追い付いていなかった部分もあることを考慮していただけると幸いだ。

<図6>サン・パブロ・オツトテペックの様子

まず、R夫妻に、どんな作物を育てているのか尋ねた。ミルパアルタの土地はとても肥沃で質が良いので、様々な作物を育てることができると述べていた。例えば、トマト、キャベツ、カボチャ、サボテン、カリフラワー、レタス、ホウレンソウ、アセルガ(カブの葉のような野菜)、イチゴ、イチジク、ナッツ、サンザシなどである。しかし、メインの栽培はトウモロコシと豆類だそうだ。サボテンも有名で、ミルパアルタのものは非常に甘く、苦みがないと言っていた(実際にいただいたが、非常にみずみずしく甘くおいしかった)。彼らは、トウモロコシの栽培について説明すると同時に、過去と比較しながら、現状の良い点と悪い点について語ってくれた。

はじめに、トウモロコシの伝統的栽培方法について学んだことを説明する。種を撒くとき、作物の間隔は30㎝ずつほど空ける。その間のことを畝といい、人の歩く道ができる。芽が生えているところは、土を盛り上げて山を作る。これは、苗が倒れないようにするためだ。

<図7>畝

<図8>苗の周りの土の山

あるスペースでは、ヒツジや馬などの動物たちの飼料用の餌が作られていた。それは主に成長したトウモロコシを乾燥させたものだった。このように、トウモロコシは成長した後も、環境を循環させる役割を果たしているようだった。

<図9>乾燥トウモロコシ(以下2枚)

トウモロコシを育てる際、マメ科の植物と混合して栽培するのが特徴的で、これが伝統的栽培方法なのだそうだ。ピーター・ロセット、ミゲル・アルティエリの『アグロエコロジー入門』(明石書店、2020年)では、「混作システムでは作物同士が非常に近くで植えられる。そうすることで有益な相互作用が生じ、農家も生態系から様々なサービスを受けることができる。植物の種類が増えると、土壌の有機物、土壌の構造と保水能力、表土の状態が改善され、土壌の流出や雑草の繁茂を防ぐ」と述べられているから、土壌の状態をよく保つために良い方法であると考えられる。具体的には、ソラマメ、ヤハズエンドウ、オート麦が、トウモロコシの近くに植えられていた。

<図10>ソラマメ

<図11>カラスのエンドウ

<図12>オート麦

次に、栽培に関しての現状で、R夫妻にとって良いこと、問題点について話を伺うことができた。良いことは、在来のトウモロコシが、この地域で未だに43種類残っていることだ。メキシコの地域によっては、アメリカ企業がやってきて大規模農業が始められてから、在来種が遺伝子組み換えに取って代わってしまったという話はよく聞いていたから、この村で、しかも大都市の近くで在来種が多く残っているというのは驚きだった。二つ目は、1970~80年代にかけて農薬の使用が普及し始めたのだが、それに左右されず、人々は伝統農法を継続しているということだ。これについては、伝統農法が良いか悪いかという議論が必要だが、環境という観点からいうと、彼らは伝統的農法が良いと考えているようだ。

反対に、問題点は、山間部で維持されていた伝統農法が、気候変動によって続けられなくなってしまったことだ。以前は山の頭頂部でトウモロコシ、麓で豆類を植える手法が主流だったのだが、気候変動により雨が降らなくなり、栽培時期がずれ、うまくいかなくなったようなのだ。もう一つは、人々が都市に職を求めるようになり、農業従事者が減り、土地を守る人がいなっていることだ。子供たちも、農業についての知識がなくなっているから、学校教育だけでなく、農業教育も必要だと述べていた。ほかにも、1970~80年代に農薬が普及し農業の工業化が始まったころに、トルティージャ屋さんが増加したことにより、地元のものではなく外部のトウモロコシが使用されるようになったという。それによって、地元の経済や日々の食にも大きな影響があったことが予想される。

最近ではメキシコの地方から移民がやってきて、土地を買ったり、集住したりしているとのことで、昔と農村の景観が変わってしまったことも、R氏は嘆いていた。また、政府による道路整備なども、昔ながらの景色を変えてしまったと言っていた。これについては、メキシコの政治経済による社会変化が関係しているだろうから、私としては何とも言えないが、R氏が生きてきた中で、最近急激な社会変化が起こったということが、景観の変化から見て取れる。また、R氏はたくさんの土地を代々持っていて、ずっと農業を営んできたようだから、環境の変化は大きなショックだったのかもしれない。個人的には、移民がメキシコ近辺の農村の人々にも大きな影響力を持つ存在になってきていることに、気づかされた。

そのほか印象的だったのは、健康の重要性についてだ。近年、R氏の村の若者たちが、野良犬とキスをするなど、衛生上よろしくない習慣を持っていおり、病院に行く人が絶えないそうだ。また、ゴミが道に捨てられているので、それらが持っている菌を、人々が靴で踏んだまま家に持ち帰ってしまうようなのだ。そのような衛生的な問題について、教育することが大切だと述べていた。最近は情報が手に入りやすくなる分、人々の衛生意識も自然に高まるように思っていたが、それは関係ないことがわかった。情報よりも、家庭や地域のレベルでの人々の共通認識のようなものが大事なようだ。あと、皆が農業を営み、地元でとれた栄養たっぷりの野菜を家で調理して食べていた昔のほうが、人々が病気をしなかったと言っていて、これは日本にも共通することかもしれないなと思った。

このように、農村訪問で話を聞いてみると、農業の栽培方法に限らず、農家さんの村の生活の変化から、様々な問題も知ることができる。それは彼らにとっての主体的な問題であるが、客体的に見た他国の私の視点からも、共通する問題や、自国に住んでいるだけでは気づけない問題にハッとさせられる。移民問題なんかが特にそうである。自分の生まれ育った土地の景観を愛するがゆえに、それを変化させる人やものに対して否定的な感情を持ってしまうというのは、誰にでもあることではないだろうか。

もともとは「環境にとって持続可能な農業方法」に関心があって、それに関する質問ばかりしていたけれど、農業は生活そのものにかかわっているから、一つの側面だけでは語れないなと思った。そのため、今後の研究テーマは無限大にあり、選ぶのが難しいと考えた。今回の実習で面白いと思ったことを、今後の実習のまとめと合わせて、テーマの材料としていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?