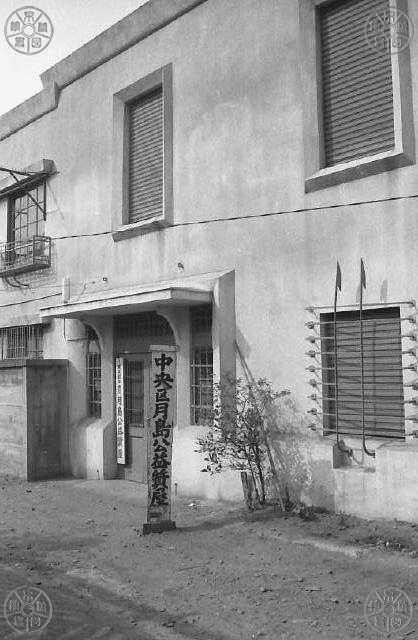

月島公益質屋

「都都逸下手でも やり繰りゃ上手 けさぁもぉ七つ屋ぁでぇ 褒めぇられた♪♪」

勝どきの質屋は何時まであったんだろう。

ちょっと気になって「中央区30年史」を見てみた。

こうあった。

「勝どき一丁目四番地にある。大正十三年の設立であるが、昭和二十七年に東京都から区へ移管になって現在にいたっている。昭和五十二年度の貸付状況は、金額一、二九七万円で、口数は一、二八五口である。一口当たりの平均貸付額は約一万円であり、その九割がサラリーマンである。質屋業の衰退とはうらはらに、サラリーローンが盛行をみるにいたっている。」

この区史が編纂されたとき1980年(昭和55年)はまだまだ健在だったンだ。

こんなことも書いてあった。

「質屋は、明治十五年(一八八二)に、区内(旧日本橋・京橋両区)において二八六店を数えた。関東大震災の前年大正十一年(一九二二)には一一二店、昭和の大恐慌後の昭和五年(一九三〇)には五八店を数えた。 戦争中から戦後にかけて急速に減少したとはいえ民金融として根強い基盤をもち、昭和三十年現在でも三三店を数えた。

しかし、昭和三十年以降の日本経済の高度成長にともない、一軒また一軒と歯が抜けるように減少していった。昭和三十年代は、月島地区のほか町、八丁堀、小田原町など商店街にはさまって居住地を形成しているところに比般的集中していた。繁華街、ビル街にはほとんどなく、銀座には二店、八重洲・京橋に各一店あるにすぎなかった。

それも昭和五十年現在、八丁堀に四店、月島・佃島に三店、新川に一店、それに築地、新富町、湊町、銀座、茅場町、寺町、期般町、浜町に各一店と合計一六店を数えるにすぎない。なお昭和五十四年十二月になってもこの数字は同様だ。」

なるほど・・凋落の経緯が判る。

その背景は・・やはり順当に考えると消費者金融の台頭だろう。

1960年に金融自由化が施行されると、危機感を持った中小金融機関が消費者への少額融資を始めている。

先行は日本信販の「チェーン・クレジット」だった。ここは1956年(昭和31年)から小口貸し付けを始めている。後を追って三洋商事、関西金融(いずれも現在のSMBCコンシューマーファイナンス)などが所謂サラ金業を始めている。

小口金融は奉職者なら担保なしで貸し付けたので、モノがないと借りられない質屋業に取って代わったのかもしれない。

余談だが・・特筆すべきは、日本のモン・ド・ピエテMont-de-Piétéも同時期誕生している。

「クレジットユニオン」という。日本のカトリック教会内で協同組織形態の金融機関である。1960年代初頭に設立されている。まさに相互扶助を旨とするモン・ド・ピエテMont-de-Piétéだったのだ。

最盛期には66組合1万人ていどまで拡大したが、2010年に貸金業法が完全施行されたことで2013年1月に解散している。

ところで。いつ頃から金貸しはいたのか?そんな疑問に答えてくれるのは1931年3月の「時事新報」である。

「質屋の話」としてこう書かれている。

「質の起源は詳かでないが文献として初めて現れたのは孝徳天皇の大化二年の詔勅である。其詔勅の中に貸稲(いらしのいね)の二字が見える、租税は稲穀を以てした当時であるから貧民階級の為稲を貸して利を取るものがあったのであろう、実に今から一千二百八十年前に既に質の制度があったのである、そして立派な制度となったのは大宝令で之には出挙(すいこ)の制度が規定されている、出挙と云うのは利息を徴して稲穀其他の財物を貸与することである、現在の質制度は此出挙から生れて来たのであって大宝令の該規定が質屋発達の基礎となるものであるとされている」

「然らば其大宝令には何と書いてあるかと云うに左のようなことがある

"凡そ公私財物を以て出挙するは私の契により官司を経るの要なし、利は六十日毎に取り、六十日未満のものは利を徴せず、利率は八分の一を限度とす、四百八十日を過ぐるも一倍を過ぐるを得ず、家資尽れば身を役して折酬す、利を廻して本となすことを得ず"

当時出挙を行うものは官庁、寺院家豪であって官庁の出挙は貧困農家救済が目的で春季穀銭を低利で貸出して秋収時季に返却せしめたものである、現在公設質屋が無産階級の為めに設置されてあるが一千数百年前既に斯うした公営質屋があったのであって見れば現代人ばかりが頭がよい訳ではない、寺院の出挙は僧空海などの支那留学僧が仏教と共に我国に齎したものであって寺院造営の財源を得る為めに銭穀を貸して利を取ったものであるが返済を怠ると仏罰忽ち到ると考えられて回収が一般出挙に比して順調であったということである」

無産階級の為めに設置された公設質屋みたいなものねぇ~面白いなあ。

寺院造営の財源を得るために銭穀を貸して利を取ったという話も面白い。

実はモスクは一階がバザールになっているところがある。場所貸をして家賃収入によってモスクの経営しているのだ。

・・ところで、この「公営質屋」という言葉に引っかかった。

気になるので、毎度御馴染み京橋図書館地域資料室に行ってみた。

おおお。やはり月島に有ったのは"公営"だったのだ。残された写真にはっきりと「月島公益質屋」という看板が写っていた。

民間質屋じゃなかったんだ。公営だったんだ。びっくりした。質屋に公営なものがあったなんて!!

無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました