気仙沼でゲストハウス泊 by Hostel Pass

日本の東半分をHostel Passで繋いで旅する今年の夏の旅は、高山、金沢、山形、札幌とゲストハウスを泊まり歩き、本州に戻って今度は太平洋側を走り、気仙沼へやって来ました。

気仙沼は2011年の震災で被災地ボランティアに通った地。その後も街の復興と変貌を、訪れる度に確認してきました。最も酷い時の風景を記憶に刻んでいるので、街がキレイになっていくのは嬉しい反面、9年経っても残されている部分を見つけてしまうと悲しくなります。

気仙沼ではゲストハウス架け橋に2泊します。街の中心部からは少し離れて、南三陸寄りにその日の寝床は見つかりました。第一印象は「おー、民家だぁ」です。

ホステルパスについては前回まででお話した通り、全国に散らばるゲストハウスを1カ月単位で旅したりリモートワークしたりできるお得なパスです。私は3月に1.5万円で購入してコロナ禍の緊急事態宣言後に使う時を待っていました。

第二の我が家のようなゲストハウスだなあ

幹線道から開放的な路地を入ると、そこにはゲストハウスというより、普通の民家が建っていました。「架け橋」の看板が無ければ、ちょっと賑やかそうなお宅、という感じでしょう。その中には見事な独自文化圏がありました。

玄関明けると左右に居間が広がって、居心地が良さそう。ここは自炊向けではないですが、それ以外は全て揃っています。

これが夜になると、こんなふうになります。地域に溶け込んでいるのが良く分かるのは、奥のこたつで飲んでいるのは近所のおっちゃんです。常連さんになるのも分かる。お酒を出してくれて地元民割引があって、食べ物は持ち込みOKなので、夕方になると気安くやって来ます。

私はこの日初めて「海鞘(ほや)のキムチ」を食べました。海鞘自体が「うっ」という癖のある食べ物なので、断ろうかなと一瞬怯みましたが、「これは海鞘としては初級だから」の一言で喉を通りました。うっぷす。

オーナーの、ももこさんも奥に見えてますね。古民家を借り受け様々な若者と一緒にゲストハウスを営む彼女は横浜で小児病院の看護師をしていたようです。とても気さくな人、とっつきやすい人、周囲を巻き込むタイプの人、短い時間でそんなふうに感じました。

どんなヒトだろうと「ももこさん」をググってみたら、いました、いました。こんな方なんですね。いやいや、チャレンジングな、なかなか大胆なお方です。

昼間は住み込みの若者はバイトに行ったりして、それぞれの生活があるようで、それを含めてこのゲストハウスは成り立っているんだなと理解しました。曜日当番でやっているんですね。

元々ここはNPO法人代表の田中惇敏さんが、高校の時に東日本大震災の報道を九州の実家で見て、何かやろうと大学に入ってから学生ボランティアとして現地に入り、周囲の学生を連れて長期滞在できる宿ということでスタートしているので、ももこさんもここの水が合った人なのでしょう。

今回は代表の田中惇敏さんとはお話しできなかったので、それはまた今度のお楽しみとしてとっておきます。

この娘が気に入った

私の旅は人との出会いの旅なのですが、ここで最も印象的な出会いだったのは京美(みやび)さん。夕方着いて、翌日の昼担当は彼女でした。

朝起きて、おはよーって言って、ご飯食べて、溜まった洗濯を青空の下でベリーパリパリにするぞと思っていたら、色々と世話を焼いてくれました。

家の前の緑のお庭で盛大に洗濯物を干しながら、本を読んでいるところに、玄関明けて出てきたので、声を掛けてお話を始めました。

この日の午前中は彼女と二人だけだったので、いつものメンターよろしく色々と聞いてみました。メンターというのは、聴くことが仕事の大半です。

春からこのゲストハウスに「辿り着いて」仕事を始めた彼女は、10代で南米に留学経験のある、良い意味で「変わり者」です。私はこの種の「普通じゃない人」が大好き。彼女の様な特徴のある人は、アベレージな人には無いキラリと光るものを必ず持っています。それを聞き出すのもメンターの癖。

ご自身は周囲と自分とが違うことで様々な軋轢があったようですが、このゲストハウスに辿り着いてここの水が合ったようで、かなり自由にやっている様子です。午後からは常連さんがやって来て「真っ白なジグソーパズル」に興ずる様子は子供の様。

その彼女が担当するのが、このゲストハウスの顔でもある本棚です。

絵本カフェと銘打って子育てのお母さんも支援しているので、沢山の絵本の蔵書があるそうで、その中から京美さんがセレクトした「今の本だな」がこれです。

私の妻は保育士で、職業柄絵本のコレクションが家にも有り、私も子育て中にも壮大な絵本の数々を見てきたので、棚には懐かしい絵本が幾つもあって嬉しくなって、手に取って開いてその絵本と出会った時の瞬間に戻ります。

それとは別に、なかなか深い本もあり、そういう本に限って京美さんの個人蔵書だったりして、う~ん、若いのにナカナカやるじゃないかと感心然り。

本棚はその人を理解するのにとても役立ちます。その本が周囲の人に受け入れられているという事が、彼女がこのゲストハウスの水に合っている証拠でしょう。子供たちや親が子の本を取る様子が想像できて、なんだかほんわかします。

ここでは気仙沼の郷土料理を夕食に食べることが出来るので、「漁師飯」を注文してみました。彼女が作ってくれた煮魚料理(名前を忘れちゃった)がめっちゃ美味しくて、感激でした。また食べたいなあ。

ゲストハウスは「ヒト」、これがキーワード

このゲストハウスでも最も印象に残ったのは「ヒト」でした。京美さんにしても、ここを「巣立って」いく人だと思うので、私が出会えたのは偶然だったのですが、そういう人との出会いがあるのがゲストハウスの良さだと思います。

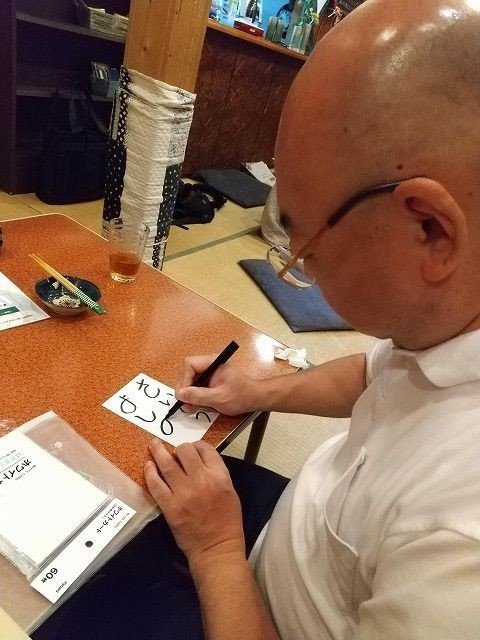

私の隣でご飯を食べていた男性は、笑い文字普及協会の会員さんで、見事な笑い文字でハガキを作ってくれました。聞けば気仙沼のお隣の南三陸へ移住すると言います。そんな一期一会が面白い

ゲストハウスの宿としての機能は、泊まる所としての「器」と、そこに居る「ヒト」、そしてそこに集まる「ヒト」によって構成されています。ヒトは中の人だったり、外のヒトだったり、近所のヒトだったり、外国のヒトだったりするのですが、そこでの一期一会を上手に「演出」する「器」であることが、私にとってのゲストハウスの必須条件です。

その視点に於いて、ゲストハウス架け橋には満点を差し上げたいと思います。

2020年夏のホステルパス利用の旅

ここまでのゲストハウスをつなぐ「ワーケーション」の旅です。

こんな旅、あなたも出来ますよ。

ではでは@三河屋幾朗

サポートありがとうございます! 日々クリエイターの皆様に投げ銭しています サポート頂いたり、投稿購入いただいたお金は「全部」優れた記事やクリエイターさんに使わせていただきます