20240226(翻訳について)

英語への苦手意識を取り払うにはどうするべきか。

私の高校時代はもう5年以上前になるが、私の人生25年(4日後の3月1日が誕生日です)においてあの3年間は他の時期と比べてぽっかりと宙に浮いたような印象がある。それほど激烈に学びに特化した日々だった。

得意教科は国英数。文理問わず重要な3科目であり、どの大学を受けるにせよ非常にお得だった。

理系として3年間を過ごした後、受験のタイミングで自らが理系に向いていない(圧倒的に理科科目ができない)ことから、いわゆる文転(文系に転ずること)によって3月の後期試験で滑り込み法学部現役電撃合格を果たした。

この時の試験の内容は今もかすかに覚えている。大問は2つ。1問目は日本語の長文の評論文を読んで、記述式の設問(いくつかは忘れた)に回答するもの。2問目が同様の形式でありながら評論文がすべて英語で記載されていた。

例年の傾向通りではあったものの、そもそも前期試験に全力を注いで受験し、不合格を知った4日後の私は後期試験の対策を全くしていない状況での受験にメンタルからくる体調不良で状況は最悪であった。

恨めしいほどの頭痛とともに受験当日を迎え、2つ目の大問はほとんど解答できた記憶がない。だから当然落ちたものだと思っていたし、ある意味ではここまで培ってきた英語力は所詮頭痛の前には無力であることを知った。

数日後、合格の連絡をもらった時は本気で手違いを疑ったが、それほど難易度の高い内容だったのだろう。あるいは国語力で乗り切れていたのかもしれないが、今となってはわからない。

その後、大学のカリキュラムでTOEICを受けることはあったものの年々英語に触れる機会は減り、当然小手先の受験スキル程度の英語力は雲散霧消してしまう。

大学を卒業し、現在私が思うのは「受験英語」はまるで内蔵を全てふわふわの綿に取り替えた剥製のような、見せかけの英語であるということである。言っちゃ悪いがあの経験によって英語、ひいては外国語に対するファンは間違いなく減少しているはずだし、それを国の義務として皆に課しているのだから悲惨である。

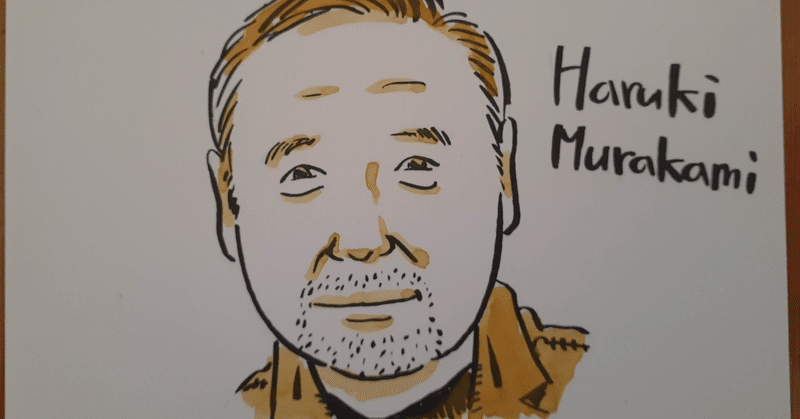

ということを感じたのは、最近私が初めて洋書を原著で読みたいと思うようになったからである。きっかけはこちらの本。

去年から母の影響で村上春樹作品を読み始め、いまや本棚は全て春樹さんの作品や雑誌等で埋め尽くされるほど影響を受けている。

しかし未だ翻訳作品には手を出していない。村上春樹の真髄は翻訳だという意見も多く見かけるが、まずはご本人の作品を一通り読み切ってしまいたいという思いがあるため、あえて手を付けていない。

先日、上記の本を読み、春樹さんにとっての翻訳作業は副業であることを知った。また同時に趣味でもあるらしい。

趣味が仕事になり、これほど大成しているのだからこんな素晴らしいことはない。私としては羨ましい限りだ。

本書の中では春樹さんと名タッグパートナーである翻訳家の柴田元幸さんが対談をされており、これまでの翻訳の歴史や翻訳について軽快かつ情熱を持って論じられていた。

これを読んで私は感銘を受け、洋書を原著で読みたいと思うようになった。古い名作も良いが、春樹さん同様まだ国内で注目を浴びていない同世代の作家さんの作品を読んで感動してみたい!という気持ちも高まった。

影響を受けやすい私であるから当然その先には下記のような野望もある。

「素晴らしい作品を見つけて自らの手で翻訳してその素晴らしさを他の日本の人々に伝えたい!!」

極めて安直である。良くも悪くも若さがほとばしっていると、書いている今でも思う。でも悪くないと思う。

実際、読書はずっと好きなわけで、最近は特にこれまで以上のペースで小説にのめり込んでいるのだから、この兆候は私にとってはポジティブなものである。そしてそんな私にとってはもっとも効率的かつエキサイティングな語学学習になることは間違いないし、なによりこんな趣味はカッコいい。(またもや安直である。)

ということでそれが実現するのはいつになるかわからないが、ひとまずは英語の作品をとにかく読みまくることが重要である。鉄は熱い内に打ちまくらなければ即日冷えてしまう。引き下がれないようにこのnoteを書いている側面もある。気長に楽しく、時に熱狂できるような趣味にしていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?