M003. 【言語学・本】ソシュール関連3冊

「ミドリムシが動物か植物か考える」中で、読んだ本について書き留めるnoteの【2回目】です。

今回は言語学者フェルディナン・ド・ソシュール(1857 - 1913)に関する、以下3冊の本。

① 丸山圭三郎・著『ソシュールを読む』(2012年 講談社)。2015年に発行されたKindle版の方で読みました。

② 町田健・著『ソシュールと言語学 コトバはなぜ通じるのか』(2004年 講談社)。2015年に発行されたKindle版の方で読みました。

③ Jonathan Culler・原著、川本 茂雄 ・和訳『ソシュール』(1992年 岩波書店)。

前回の記事002では、物事の本質についての哲学的な考え方が、古代から現代にかけて、普遍的・共通項的なものから否定的・"差異項"的なものへと広がったように思える、と書きました。本質についての議論は、「動物/植物とは何か?」という問いを考える上で重要に思え、ここにソシュールの業績が大きく関わっていそうだったので、深掘りしたくなりました。

こういった諸物間の差異や全体の構造を重視して、個別に物が存在するとは考えない思想は構造主義と呼ばれるそうですが、構造主義はソシュールによって創始されたとも言われます。

言語学だけでなく、文化人類学、哲学、文学をはじめとする人文科学、さらには数学や生物学などの自然科学にも大きな影響を与えた「構造主義」という考え方を創始したのは、間違いなくフェルディナン・ド・ソシュールです。

しかもソシュールは言語学者ですから、彼の考えについて調べれば、僕が持っている疑問のなかでも特に「日常言語的には動物/植物とは何か?」について考える上で重要な知見が得られるはずです!

まず一般的なレビュー

自分の調査目的に役立ちそうなところだけ、つまみ食いで読んでしまったので3冊全編精読できたわけではないのですが…とても面白かったです!

やはり言葉の意味が、独立の存在ではなく、他の言葉の意味との差異によってのみ成立しているという考え方は、興味深いですし納得感もありますね。前者の方が普通の発想だと思いますし、僕も初めはそうでした。コペルニクス的転回というやつでしょうか。

『ソシュールを読む』の原本は1983年発行とのことで、結構古い文章ではあるのですが、著者の情熱が伝わってくるような書きぶりには惹かれるものがありました。「ソシュールを読み出すと興奮して眠れない」という一文が印象的でした。内容の方は、ソシュールの講義録を読み解き、誤解を生みやすいところを指摘しながら、ソシュールの思想を丁寧に読み取ろうとする内容でした。しかしなかなか難解な部分も多く、楽に読み進められるものでは無かったです。

『ソシュール』の方は一昔前の和訳本の割には読みやすい文章で、ソシュールの考え方をおおまかにつかむには、こちらの本の方が分かりやすかったです。

『ソシュールと言語学 コトバはなぜ通じるのか』では、ソシュール以後の言語学についても触れられていて、ソシュールの大胆で極端な思想を、日常寄りというか穏健寄りというか、少し柔らかく修正する解釈がなされています。

関係の世界において意味をもつものは差異だけ

ソシュールは言語の性質について様々な考察をしていますが、なんといっても言葉の意味の本質が差異の関係であるという考えが、僕にとって最重要に思えます。この考え方を分かりやすく示す例え話を引用します。

外国人に英語の色の名について教えるものと想像しよう。…(中略)…そこでまず、brown<褐色>色の事物をいくつも示して、これらはbrownだと教えることから始める。われわれは完璧を期するのであるから、様々な種類のbrown色の事物を百と集め揃える。…(中略)…学習者を別室へ連れてゆき、彼の'brown'についての知識を試すために、brown色の事物をことごとく拾い上げるよう彼に求める。彼はその事にとりかかるが、どれを選び出すべきかを決めるのに難渋している様子である。…(中略)…いかに多くのbrown色の事物を見せようとも、われわれの生徒は、brownとred<赤>、brownとtan<黄褐色>、brownとgrey<灰色>、brownとyellow<黄色>、brownとblack<黒>のあいだの区別をすることを教えるまでは、brownの意味を知るに至らないであろうし、われわれのテストを通過することができないであろう。brownとその他の色とのあいだの関係を把握したときにはじめて、brownとはなにかを理解しはじめるであろう。このことの理由は、brownはなんらかの本質的な性質によって画定される独立の概念ではなくて、色名語の体系中の一辞項であり、これを画定する他の諸辞項との関係によって画定される、ということである。

なかなか説得力ある例え話ですが、これって誰か実験してみたこととかあるんでしょうか。それにしても意味の学習の話で例えられると、機械学習の分野なんかでも、もしかしてこの概念が重要だったりするのかな、と思ってしまいますね。言語は人間の認識や知性と深く関わっている気がしますし、言語の性質についての理解が人工知能の構築にも重要そうです。

ところで差異の関係が言語の本質だとすると、「単語の意味を一つずつ理解する」ということはあり得ないということですね。必ず二つ以上の意味の比較が認識されるのが言語活動なのでしょうから。

メルロ=ポンティは、『知覚の現象学』のなかで「事物の命名は認識のあとになってもたらされるのではなくて、それは認識そのものである」と言っています。私たちはともすれば、コトバ以前に何かを認識して、それからその認識した対象に名前をつける、というふうに思いがちです。しかし、子どもにとって対象物というものは、それが名前をもったときにはじめて知られる。…(中略)…世界が分節されると同時に、自分の意識も分節される、また自分の意識が分節されると同時に世界が差異化される。

こうした関係の世界では、個が発生することは絶対にあり得ないという事実です。どのように区切ったとしても、連続体に分割線を入れたということは、同時に少なくとも二つのものが生れ、対立が起きている。

心理的にいうと、われわれの思想は、語によるその表現を無視するときは、無定形の不分明なかたまりにすぎない。記号の助けがなくては、われわれは二つの観念を明瞭に、いつもおなじに区別できそうもないことは、哲学者も言語学者もつねに一致して認めてきた。思想は、それだけ取ってみると、星雲のようなものであって、そのなかでは必然的に区切られているものは一つもない。予定観念などというものはなく、言語が現れないうちは、なに一つ分明なものはない。

やはり、何か無定形のかたまりのような思想が、言語活動によって分節され、少なくとも二つの概念が同時に、明瞭になるみたいですね。単独の独立した概念と思われるものに「●●」と名前をつけて呼ぼうとしても、「●●でない」という概念が同時に形成されているはずなんですね。

「関係の世界において意味をもつものは差異だけである」…(中略)…したがって、関係的存在というものは、「ではない」という否定的な要素によってしか定義できず、「である」という実定的な要素によって規定できるものではありません。

「動物」と言うとき、「動物でない生物」も明瞭になる。「動物」という言葉が担う役割は、二つの概念を明瞭にするための境界線ということでしょうか。

デンシャって人形なのか人間なのか

言語の性質として差異が重要ということはよく分かりました。更にこのことから導かれる重要なアイデアがあります。それは、言語の意味の成立が、まず全体の体系から始まるという発想です。「差異」というのは、諸々の語間の関係のことですから、個別の語が独立して存在していることはあり得ず、必ず諸々の語で出来上がった全体の体系が初めに認識されているはずということでしょうか。

我々には一つの語が単独に存在し得るという幻想があるが、ある語の価値は、いかなる瞬間においても、他の同じような単位との関係によってしか生じない。語や辞項から出発して体系を抽き出してはならない。そうすることは、諸辞項が前以て絶対的価値を持ち、体系を得るためには、それらをただ組み立てさえすればよいという考えに立つことになってしまうだろう。その反対に、出発すべきは体系からであり、互いに固く結ばれた全体からである。

ところで多くの単語の意味には、集合の性質があると感じます。「動物」という単語が意味するところは、決して「動物」という名前の生物一個体が居る、ということではないですよね。ネコとかワニとか、色々な生物を含む集合的な意味合いです。「犬は動物である」と言うのは、「犬は動物という集合に含まれる」と言うのと同じ意味の文に思えます。この「動物」という単語が意味する集合は、まず全体(ここでいう全体は、とりあえず生物全体ということにしましょう)があって、そこから切り出されてくる集合と考えられそうです。

単語が意味するものは、私たちを取り巻く世界を構成する事物(さまざまのモノや事柄)を何らかの基準で切り分けた結果の部分…(中略)…単語の意味を知っているということは、その単語が表す事物の集合の性質を知っているということ。

あのネコとか、このワニとか、個別の「動物と呼びたい生物」を集め合わせて作り上げた集合ではない。まず生物全体を見渡す視点を持ってから、「動物と呼びたい生物」と「動物と呼びたくない生物」に境界を引いてトリミングしてきた集合に、付いてる名前が「動物」なんですね。人間はそのように言語の意味を理解していると。

ところで「全体を見渡せる視点」なんて、本当にみんな持っているのでしょうか。僕も、この文を読んで下さっているあなたも、「動物」という言葉を使い始める前には「生物全体」を知っていたでしょうか? そんなこと無いはずですよね。世界中すべての陸海空に存在する「生物全体」を知ることなんて、誰にも出来ていそうにありません。

皆、自分が経験したことしか知り得ませんから、おそらく「全体」というのは「知っているものの全体」ということですね。そして、「知っているものの全体」から既に切り出された、いずれの集合にも属さない事物に出会うと、その人の世界が広がり、認識が再編成されるのです。

『ソシュールを読む』著者は、世界が広がりつつある瞬間について、体験談を語っていました。電車で見かけた女の子が「デンシャって人形なのか人間なのか」と母親に聞いていたという話です。

「デンシャって人形なのか人間なのか」という妙な質問も出てくるわけです。つまり感覚=運動的な知能から思考的な知能へと移行していく象徴化過程にあって、この女の子の世界の中では「電車」という語を知る以前は、こういうふうに分かれていたのでしょう。「動くもの、そして柔らかく温かい感触をもつもの」と、「動かないもの、そして固く冷たい感触をもつもの」という対立によって生じたカテゴリーにおいては、「人間」と「人形」という概念が無理なく処理されていました。「人間」というのは「動いて柔らかくて温かいカテゴリー」にすっぽり入っていましたし、「人形」はいくら人間と似ていても、「動かないし、さわれば固いカテゴリー」に属しています。ところが「デンシャ」というコトバを習い、同時にその対象を認識したとき、「動きはするが、さわってみると冷たく固い感触をもつ」新しい指向対象が登場しました。この子が混乱した理由はよくわかります。彼女は次第に象徴の森という名の文化のフェティシズムに入っていく。繰り返し繰り返し命名を通して、知覚と感覚は刻一刻と密になる認識の網目によって再編成を強いられる。事物(世界)と意識(人間)というものが相互に差異化されるのです。

ミドリムシに出会うということ

「デンシャって人形なのか人間なのか」という問い、どこかで見たことある形式の問いですよね。「ミドリムシって動物なのか植物なのか」。まさに僕の問題意識の中核じゃないですか。

ここまでで学んだ事を踏まえて、僕の問いの状況を考えてみましょう。

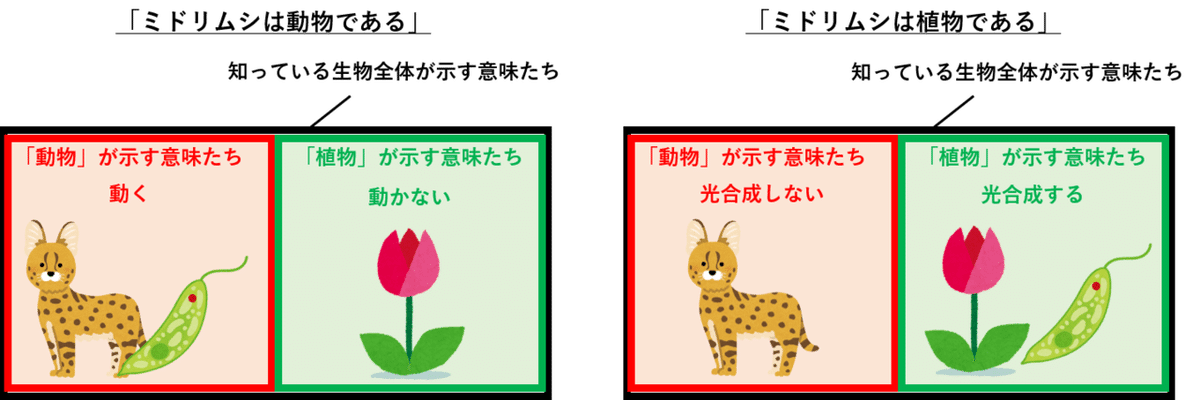

まず多くの人々にとって、「動物」と「植物」はどう区別されているのか…これは人に拠りけりで千差万別でしょう。素朴な感覚でいうと「よく動くか動かないか」、少し勉強した人だと「光合成できるかできないか」、詳しい人だと「細胞壁があるかないか」、とか……。

本やネットに散らばる文章では、ミドリムシが動物か植物か判然としないことについて言及するとき、「動く」特徴と「光合成する」特徴を兼ね備えていることを引き合いに出す場合が多いようです。

ミドリムシは鞭毛を波打たせて泳ぐし、体を変形させて動くこともできる。まるで動物みたいだ。その一方で、ミドリムシは葉緑体を持っており、光合成をすることができる。まるで、植物みたいだ。そのため昔は、ミドリムシはいったい動物なのか植物なのかと、悩む人もいたようだ。

そこでまず、「ミドリムシって動物なのか植物なのか」と問う質問者の世界では、動物は「動き、光合成しない生物」、植物は「動かず、光合成する生物」の集合として認識されているとしましょう。

そして質問者の世界観は「生物は必ず動物/植物で二者択一」なはずです。つまり、質問者の「知っている生物の全体」は、「動き、光合成しない生物」という切り出し方と、「動かず、光合成する生物」という切り出し方で完全にカバーされているのですね。

ここで、「完全にカバーされている」ことが、質問者の経験に基づく偶然の結果であることに注意が必要です。質問者の世界の中には「生物/非生物」の区別が、明瞭でないにせよあるはずです。例えば「子孫を残すか残さないか」とか「細胞で出来ているかいないか」とか……。

論理的に考察すれば、生物の集合には含まれるけど、動物の集合にも植物の集合にも含まれない存在を想像できるはずですが、見たことも考えたこともないのでしょう。この時の質問者にとっては、偶然にも「生物の集合」は「動物と植物の集合の和」と一致しているのです。だからこそ質問者は「生物は必ず動物/植物で二者択一」という世界観をもちます。「動き、光合成する生物」や「動かず、光合成しない生物」を質問者はまだ知らないのです。

ここで、「動き、光合成する生物」、ミドリムシに出会います。質問者にとってミドリムシは、既に把握されているいずれの集合にも属さない事物です。新体験です。そして問いが発生します。「ミドリムシって動物なのか植物なのか」?

問いを解消するために質問者はいくつかの認識再編の仕方を選ぶ事が出来るでしょう。二者択一の世界観を維持するなら、例えば「光合成できる/できない」で動物/植物の区別をすることはやめ、「動く/動かない」のみを基準にして区別することに決める。そうすればミドリムシは動物ですね。同様にミドリムシを植物とする認識再編も可能です。

「ミドリムシは動物でもあるし植物でもある」と考える質問者がいたら、これはどういった認識再編によるのか? この場合、動物を動く/動かないで区別することにして、植物を光合成する/しないで区別することにして、さらに動物と植物が互いに背反しない集合の組み合わせであると考えることにしたのでしょう。ちなみにこれらの認識再編を経ても、依然として「生物の集合」は「動物と植物の集合の和」と一致したままです。

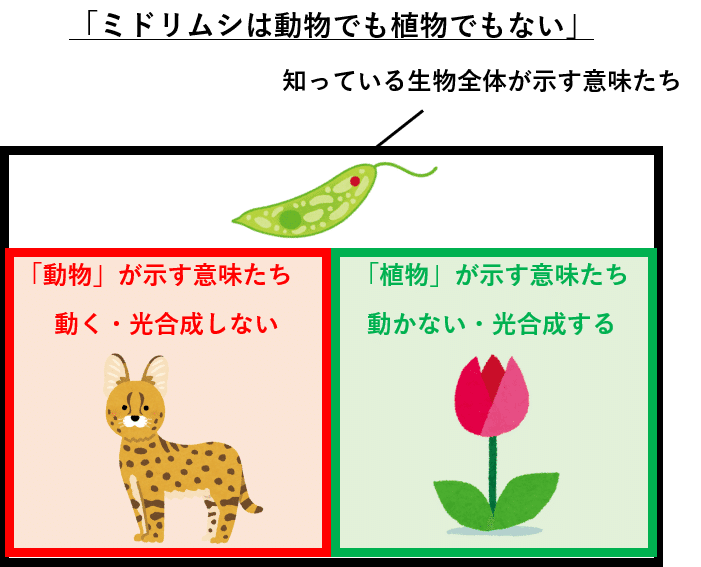

「生物の集合」が「動物と植物の集合の和」と一致しなくなる認識再編もあります。ミドリムシは動物でも植物でも無い生物と考えることです。動物と植物の認識は固定しておいて、生物全体の中に「動き、光合成する生物」も居ると考えることにしたわけですね。

というわけでここで想定した質問者の場合、ミドリムシの存在を生物として受け入れるには、①動物(植物)の区別の仕方を変える、②動物と植物を背反しない集合とする、③生物の集合を拡張する、といった認識再編の内どれかを選び出さなければなりません。

おわりに

さて、言語については差異が本質であるとの考え方や、全体から切り出してくる集合など、新しい観点が整理できて考察が捗りました。特に「日常言語的には動物/植物とは何か?」という疑問については、かなり理解が深まったような気がします。引き続きしばらくは言語学か哲学関連の本で勉強していこうと思います!

最後まで読んで頂いた方、ありがとうございます!コメントや、役立ちそうなおすすめの文献・情報の紹介、大歓迎です!YouTube、Twitterもチェック頂けると嬉しいです。それではまた~。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?