顕微鏡撮影にフラッシュは有効なのか? [実体顕微鏡編]

みなさんは普段のカメラ撮影でフラッシュを使っていますか?

一般的なカメラの内蔵フラッシュでは、被写体に真正面から光が当たることで不自然な印象になったり、まわりの迷惑ということもあって、なかなか使っていないのが実状なのではないでしょうか。

しかし、撮影スタジオ等の現場をはじめ、本格的な写真撮影にフラッシュは欠かせない道具です。

何も暗い場所で明るく撮るだけがフラッシュの役割ではありません。明るい現場であっても、照射する角度、強さ等を様々に工夫し、被写体をより自然で鮮明に撮影することが可能になるのです。

「良い写真は、フラッシュで決まる」

ならばこの常識は、デジタルカメラを使用した顕微鏡撮影にも通ずるのではないか。

その可能性を今回探ってみたいと思います。

一重に「フラッシュを使う」と言いましたが、カメラを顕微鏡に接続したままでは内蔵フラッシュの光は被写体に届きません。

そこで今回は、[スレーブフラッシュ]を使用します。

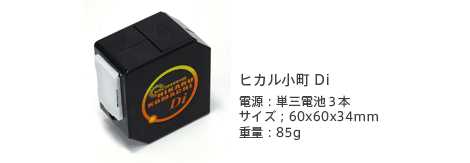

スレーブフラッシュとは、カメラ内蔵フラッシュの発光に反応して同時発光するフラッシュユニットのこと。しかもワイヤレスで使用できます。今回使用する株式会社モーリス製[ヒカル小町Di]は、単三電池2本で駆動する小型な本体で、非常に取り回しの良い商品です。しかも定価6,552円とお安い!

このヒカル小町を使用する顕微鏡撮影方法は、A大学K先生よりご紹介頂きました。

商品の詳細はこちら→ http://www.morrisccc.co.jp/shouhin/shouhin1.htm

一般撮影におけるヒカル小町の詳しい紹介はこちら→

http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/stapa/19458.html

今回の撮影に使用したのは、キヤノン製一眼レフカメラEOS Kiss X6iを使用した『NY-X6iスーパーシステム』です。

※なお、トップ画像のように接眼レンズ部へ装着する際は『P310スーパーシステム』のような小型なシステムを推奨致します。

1. 被写体

このフラッシュの効果が最も現れるであろう被写体として、時計の中のテンプと呼ばれる回転部品を撮影することにします。

写真を撮影する前に、実際にどれくらいのスピードでこのテンプが回転しているのか、動画でご覧ください。

顕微鏡はそれ単体で複数のレンズの集合体です。それにデジカメを取り付けて撮影するとなると、より多くのレンズを経由しなければならず、レンズを経由するごとに光は少しずつ弱くなります。私たちが肉眼で見ているよりもずっと、デジカメに届いている光は少ないのです。光が少なくなるとカメラのシャッタースピードが長くなり、速い動きが残像となってしまい、捉えることが困難になります。そこで今回はこの高速で回転するテンプを捉えることができるのか、というテーマで実験を行います。

2. 室内光での撮影

まずは照明を使用せず、室内光(蛍光灯)のみで撮影してみました。このとき接眼レンズから肉眼で見た視野は、やや薄暗く観察しずらい状態です。

光が足りない状態ではカメラのシャッタースピードは長くなり(2.6秒)、回転するテンプは残像としてしか撮影できません。

3. LED照明を使用して撮影

実体顕微鏡用LED照明(Simple3)を使用して撮影しました。このとき接眼レンズから肉眼で見た視野は、非常に明るく観察には不便のない状態です。

これならばある程度捉えることができるかと期待しましたが、それでも高速で回転するテンプを捉えきることはできませんでした。

4. ヒカル小町を使用して撮影

いよいよヒカル小町を使用して撮影してみます。対物レンズの脇から落射して撮影してみました。使い方は簡単で、本体のスイッチを入れるだけ(カメラによってスレーブモードの切り替えが必要)。あとはカメラのシャッターを押すだけで、フラッシュの光に反応して自動で光ります。離れてたり少し陰っていてもおもしろいように反応します。

そして気になる結果はこの通り!!まるで止まっているかのようにクッキリと捉えています!!!

予想してはいても、ここまで明瞭な結果を目の当たりにすると、素直な驚きがありますね。

実体顕微鏡での撮影ならば、例えば今回の被写体のような高速で動く機械部品であったり、もしくは昆虫からさらにミクロの生物まで、動きのあるものが被写体であることは多くあるでしょう。そんな被写体に対してフラッシュが非常に有効であることが、この写真からおわかり頂けるのではないでしょうか。

5. バウンスで撮影

上記のように、フラッシュの有用性は疑いようのないものとなった訳ですが、しかしながら撮影された写真にはひとつ不満があります。

被写体が金属部品であるゆえに、反射が大きく、部分的に白く飛んでしまっているのです。

これに対して、実際にカメラ撮影で使われているフラッシュのテクニックである“バウンス”を試してみました。

バウンスとは、フラッシュを直接被写体に向けるのではなく、光を壁や天井などに反射させて被写体に届くようにすることで、より柔らかく自然な光にすることができるテクニックです。

これを実体顕微鏡で再現するのは簡単です。フラッシュを上向きに置き、写真のように紙をフラッシュの上にかざします。これにより、紙に反射した光が時計の上に落射ぎみに落ちるはずです。

そして結果はこちら!!

6. まとめ

いかがでしたでしょうか?

私自身、この結果には驚くとともに嬉しい発見でした。デジカメでフラッシュを使うというごくごく単純なことでありながら、これだけ大きな効果が生まれるとは予想をはるかに超えた結果です。

是非、実体顕微鏡を使用するあらゆるユーザーの方々にこの撮影方法を試して頂きたいと思います。

また、今回のバウンス以外にも、工夫すればもっと様々な撮影方法が生まれそうです。顕微鏡ならではの撮影方法など、発見次第またここで紹介させて頂きたいと思います。

さらに次回は『フラッシュは顕微鏡撮影に有効なのか?[生物顕微鏡編]』を予定しております。

興味があれば是非ご覧下さい。

最後に改めて、このスレーブフラッシュを使用した顕微鏡撮影を紹介して頂いたK先生に感謝申し上げます。

この記事は2013年01月24日に投稿されました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?