第2回 コーチングって誰が主役? レオンの研究室~講義編~

皆さんこんにちは、レオンです!

今日は講義編第2回ということで、少しづつ専門的、かつ本質的な部分に入っていきます!

まず、タイトルにもあるように、コーチングって誰が主役なの?という部分

もちろん、頭ではわかっているはずなのですが、ついつい指導者、教えている側が主体になっているとき、ありますよね…。

これはもちろん、選手と監督の関係だけではなく、至るところに散見される勘違いなのですが…

親が子供に勉強や人として大切なことを教えるとき、バイトの新人くんや新入社員に、先輩や上司が何か教えるとき…

ついつい、教える側が主体になっていませんか?

そうです、本来のコーチングの考え方は、

主役は選手であり、教える相手なんです

このことを、まず自分の中で心に留めておくのとそうでないのとでは、上に立つ者としての品格が大いに違ってくると思います!

では、本編に入っていきます。

近年では少しづつ改善されてきましたが、まだまだスポーツの世界でも、指導者が優位に立ち、支配的な空気を作っているチームや団体が多いと思います。

そうした権威的な指導の方が、選手や集団を

「支配しやすい」

ということなんでしょうね。

私が関わっているトップチームでは、アメリカ人監督なのですが、常に選手ファースト、アスリートを中心にした発想でチームをマネジメントしているのでとても学びになります

コーチングする対象、これは個人レベルで言えば関わる相手というのは、様々な人生の背景があって今があるので(当然ですが…)、画一された唯一無二の正解は存在しません

なので、即興で状況に合わせていく必要があり、そこが良い指導者の「暗黙知(Tacit knowledge)」の部分です。

よって指導者は、

「最善を創造する」

という不断の努力をやめてはならないんですね。

かの有名な名言にもあるように、

【我々指導者は、

学ぶことをやめたとき、

教えることをやめなければならない】

by ロジェ・ルメール(元:フランス代表監督)

ということだと思います。

まとめると、

になります。

コーチが目指すべき、選手に実現させる4つのCがあるといわれています

すなわち、

ということです。

こうしたことも、なんとなくではなく、言語化して可視化されると理解が深まりますね!

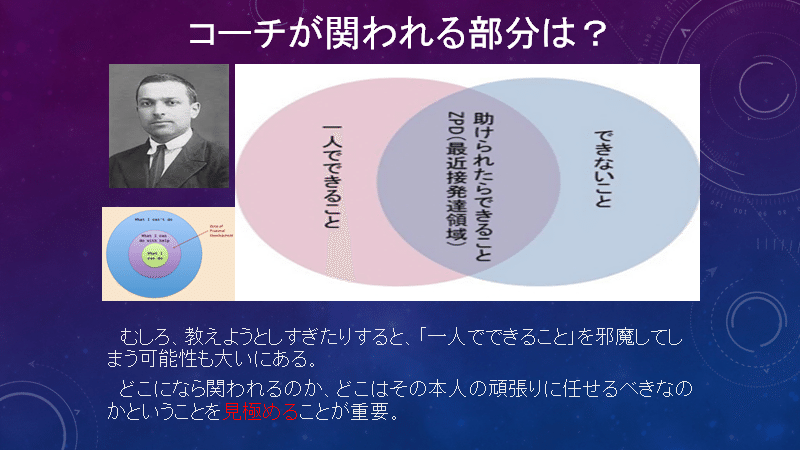

最後に、教える側が関われる部分について、整理しておきましょう

この、上図の重なっている部分、すなわち、

相手の、「助けられたらできること」

を見極めて、そこにフォーカスを当てていきましょう、ということですね!

僕が大好きな漫画、スラムダンクの一節で、陵南の田岡監督の言葉です

こういうスタンスで、自分が関わる選手や後輩、部下に接したいものですね!

小レポートにも取り組んでみて下さいね~

ここまで読んでくれた方、ありがとうございました!!(^^)!

ではまた!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?