息子はキノコの絵本作家

NHKの「おかあさんといっしょ」で流れていた「ドコノコキノコ」という歌を聞いて以来、息子はキノコが好きになった。

キノコが踊ったり、空を飛んだりするアニメーションと、軽快なメロディが面白かったらしい。

いつも「ドコノコキノコ〜🎵」と歌っていたので、私は「いつでもどこでもきのこ」という本を買ってあげた。

初めは、この本にそこまでハマらなかった。まだ5歳の子には少し難しい内容だったから。

でもこれを寝る前に読んでいるうちに、徐々にキノコの面白さやすごさに気づいていった。

私たちが普段キノコだと言っている部分は、子実体といって、キノコの本体は実は土の中にあること。

キノコの胞子が雨を降らせている可能性があること。

虫に寄生して成長し、最終的にその虫を殺してしまうこともあること。

光るキノコがあり、なぜ光るかは全く分かっていないこと。などなど...

キノコってただそこに静かに生えてるだけじゃなくて、色々なことをしてるんだ!すごい!と思ったようだ。

そしてしまいには、キノコの絵本を作り出した。

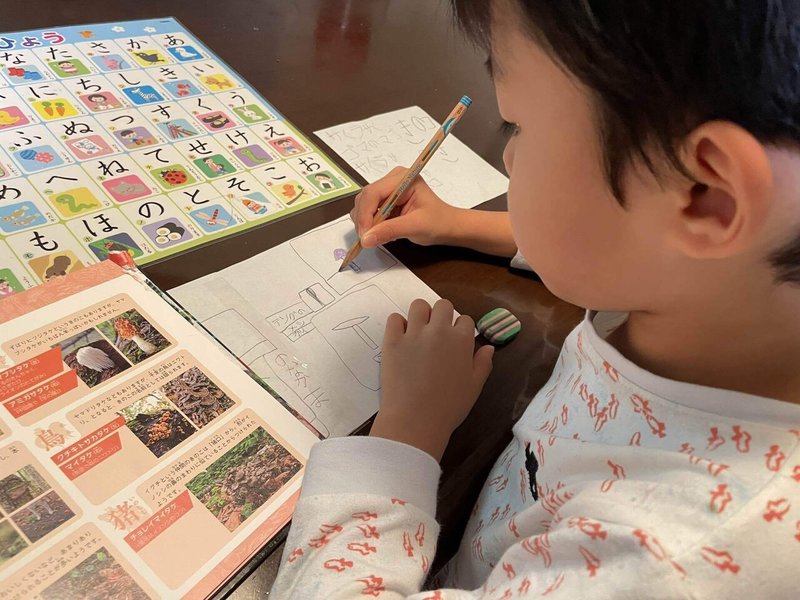

折り紙の白い面に「いつでもどこでもきのこ」の写真を真似して、キノコの絵を描く。

その横に、キノコの解説の文章も真似して書く。漢字も、見よう見まねで書いている。

そうやって、折り紙をどんどん繋げて、長い絵巻もののような絵本が作られていった。

「キノコ12個描いたよ!」

息子は嬉しそうに、そう教えてくれた。

息子の様子を見ていて、子供が何かを好きになったり得意になったりする過程を見ている気がした。

子供が少しでも興味をもったことは、もっと好きになれるように、大人が次のきっかけを用意してあげる。

そうすると、子供はそれを足がかりにして、もっとのめり込んでいく。

それを繰り返しているうちに、好きなものをどんどん好きになっていき、自分の力をぐんぐん伸ばしていく。

そして、「キノコの解説の文を書きたいから」、あいうえお表を見ながら字を書いてみる。漢字にも挑戦してみる。

というように、息子はただ平仮名や漢字の勉強をするんじゃなくて、自分のやりたいことのために、字を覚えていっている。

自分がやりたいことのためだから、親に言われてでもないしイヤイヤでもない。

勉強をしているという意識もないだろう。

これこそが学びの本来のあり方だよな、と思った。

好きなことを追求していくと、それに関わる他の力も伸びていくことが多い。

好きなものをもっと好きに。

やりたいことは基本止めない。

「キノコよりお花にしなさい。」とかは言わない。(何でキノコ⁈と思ってもね。)

森でキノコを拾い集めて持って帰ろうとしても、安易に「ダメ。」とか言わない。(毒キノコだけは要注意🍄)

この教育方針を今後も大切にしていきたいな。

追記

昨日息子に「キノコの何が好きなの?」と聞いたら、「ヒダが好き。」との答えが。

子供とは、奇想天外な生き物よ...👶

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?