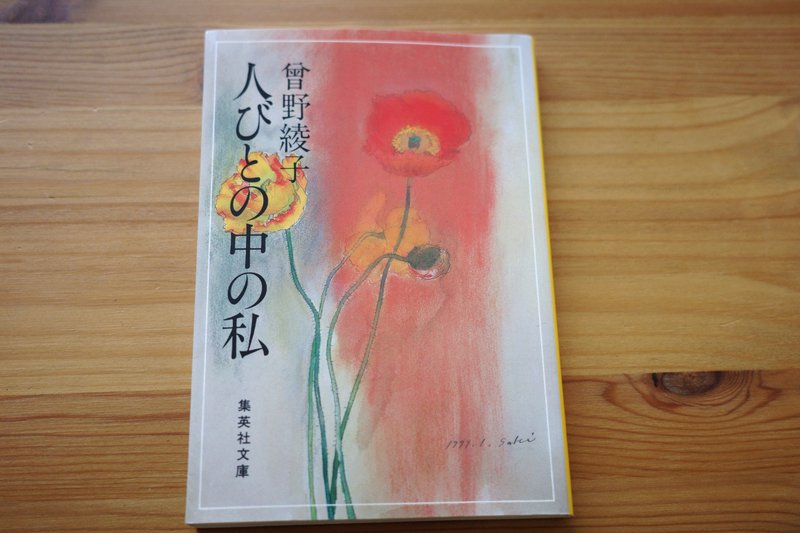

「人びとの中の私」 曽野綾子著

休日に久しぶりに古本屋さんへ。自転車で坂を上り、ここ数年の急激な体力の衰えにゼエゼエと息を切らし、その行動自体が一種のイベントのように感じられて、坂を下る時に頬に受けた風は心地よく、とても気持ちのよいものでした。

それもこれも映画「PERFECT DAYS」のおかげなんですけど、主人公の平山さんのことが好きすぎて何をしても私の脳みそが、目に映る景色を「PERFECT DAYS」に変換してしまうんですよね。

つい最近もそういう出来事があって「まんま、平山さんじゃん!」って顔が緩み、「10の9くらいウケるんですけど」と…その時感じたモヤモヤが自然とフラットになっていきました。平山さん!感謝しかないッス!

今回はそんな休日のある日に古本屋さんにズラッと並ぶ100円コーナーの本棚の中から手にとった、一冊の本をご紹介したいと思います。

長年疑問に感じている、エッセイってなんだろうという気持ちをエッセイを読んで解決してみようという試み。

そもそも本を読んで、その内容のどの部分をみて誰がエッセイと決めたんだろう?

もしかしたら作者としてはエッセイではなく、小説と思って書いてるかもしれないのに。勝手にジャンル分けして決めないでよね…。

曽野綾子さんの本は初めて読みました。

社会や家庭の中での人間関係について思うことを細かく分析し、一つの出来事に対して著者の考えを枝分かれに細分化していき、その結果思うことや解決策を自分の言葉でまとめていくという過程は読んでいて興味深かったです。

昔から、私には、奇妙な確信がある。

それは、私がこうだと思いこんだことは、実にまちがっていることが多い、ということである。

初め、私はそのことをひどく恥じた。頭が悪いせいだと思ったり、物を知らないからだと考えたりした。しかし、そのうちに恥じていよう、またまちがえよう、と思うようになった。「私」という人間の特徴は、いい悪いは別として、まちがえることにあるのだし、私の強味は、自分のまちがいを認められるところにあるのかもしれない、と考えるようになった。

棚から取り出し、表紙を見て頁をめくり、まえがきを少し読んで、この本を買おうと決めた部分です。

まえがきって重要ですね。始まりから、著者の文章に引き込まれていきました。

正直なところ、およそ仕事と名のつくもので、初めから終わりまで楽しいというものなどこの世に無いのではなかろうか。しかしそれと同様に、おもしろさの全く無いという仕事も、これまた探すと珍しいのである。

(中略)

外から強制されるのは賛成できないが、仕事というのは、本来あらゆる情熱を注ぎ込まねば成り立ち得ないものなのである。

例えばカメラマンは、カメラを持たすと気狂いになるという。刺し身と名のつくものは例外なく気持ち悪くて一切食べられないというカメラマンが、仕事となればマグロ(轢死体)の写真も平気で撮る。空港写真を撮るカメラマンを乗せた小型機のパイロットが、カメラマンの言う通りに飛んでいたら、あまりに無茶な低空飛行を要求されたので、腹立ちまぎれに橋桁の下を潜ってやった、という昔話もある。それ等のカメラマンには、恐怖の感情が欠けているのでない。マグロを撮ったカメラマンは、後で胸が悪くなり、橋桁を潜ったカメラマンは、地面に降りてから青くなったというから、それ等の人間的感情は、責任感のため一時ストップがかかっていただけだと思うべきであろう。

上記は仕事についての箇所ですが、情熱とは別に冷酷さについても書かれています。

何事もバランスだと言ってしまえばそうだけど、具体的な例をあげて分かりやすく、リズムのある文章で次から次へと読み進めていきたくなります。それが楽しく、かつ共感する部分が多くありました。

(中略)

人間関係は、永遠の苦しみであり、最初にして最後の喜びである。どんなに、うまく関係を作ろうとしても、私たちは必ず、まちがいを犯す。それは個体として私たちは別個であり、考え方も違うからである。だから失敗を恐れることもない。

もし人間関係に必要な配慮があるとすれば、それは、相手に対する謙虚さと、徐々に物事を変えて行こうとする気の長さかも知れない。それと、私が好きなのは優しさである。私は自分自身が優しくないので、優しさに会うと、自分がはずかしくなる。

長いようでいて、八、九十年の一生は短い。私が死ぬとき一生で楽しかったと思うのは、恐らく、偉大なことではなく、ささやかなことに対してであろう。一晩中苦しんで眠れなかった翌朝に朝露を見たこと、悲しかったときに夕陽に照らされたこと、自信を失いながら風に吹かれたこと、手をとってもらったこと、ある人から一生に一度も裏切られなかったこと、笑って別れたこと、一言も言わなかったこと、浅ましいケンカをしたこと、疲れて眠ったこと、尊敬を覚えたこと、などであろう。自分の小説のことなどはでて来ないだろうという気がする。私がいい作品を書いていないから、ということもあるだろうが、作品は所詮、人間ではないからである。

死刑囚の最期に立ち会う教誨師によれば、死刑執行の当日になってじたばたするのは、子供のない人だという。後に心を残して死なねばならぬ子持ちこそ、本当は死にたくないといって騒がねばならないのだろうが、それが逆になるのは、子供のない人は自分が死ねば後に何もなくなる、と思うからなのである。

子供を生めばいいというものではない。子供がなくても、人間として与えて生きた人は、すでに彼が生きて来た証を、後世に伝えたという自覚をもてる。最後の日にその人は、なすべきことをした安らぎのうちに死ねるのである。

驚いたのがこの本が刊行された年が昭和五十二年ということで私がまだ生まれる前。それなのに、今読んでも古さを全く感じませんでした。

家庭や学校で人間関係について悩んでいる若い世代にもおすすめの本だと思います。若い時に読んで、中年以降読み返してみると、また別の発見がある。暮らしや生活の本=エッセイと思っていたのは私の思いこみだったようです。

読書は世の中の多種多様な意見を知るきっかけになります。読み終わったあとに、また生きることをはじめたくなる本です。

素敵な本に出会えました☺️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?