家出

窓の外は真っ青だった。青しかなかった。

時折、薄暗い影のようなものが、空とも海とも違う青の世界を流れていく。その時、周りを包む青いベールを切り裂くように、突然強烈なアラーム音が鳴り響いた。

俺はけたたましい電子音の中で、しばらく目を閉じていた。三〇秒経って、音量がさらに大きくなると、まぶたの重さに逆らわないまま、左手で音源を探り始めた。

ゴトンという音とともに、音が下から響き始める。「くそっ」と短く悪態をつき、諦めて目を開ける。ようやく上半身を起こす。目の前に広がる大きな窓からは、真っ青な海王星と暗い部分である大暗斑しか見えない。

ブーツがふわふわと横切るのをぼーっと見届けてから、ベッドの重力スイッチをオフにした。今度は、アラーム音が下から上へと浮かび上がってくる。浮かんできたうるさいスティック型の端末をつかんで操作すると、やっと部屋が静かになった。

俺はそのまま操作を続けて、今度は控えめな音量で音楽を流す。ワーグナーの『ワルキューレの騎行』が小さく鳴る。忍び寄るように低音から高音へリレーする弦楽器とフルートのトリルを聴いていると、目が覚めてくる。

ワルキューレたちの勇ましさを背に、部屋中に張り巡らされた手すりを掴みながらバスルームへ行き、無重力状態でも使えるシャワーを浴びる。

ふと鏡に映る自分を見て、「老けたな、俺も」とつぶやく。

地球が太陽の公転軌道を離れて約六十年。ようやく太陽系の端に近づいた。

約百年前に火星サイズの惑星が、地球の衝突コースで系外から飛んでくることが分かった。通常は、そんな質量の惑星が恒星から離れることはないらしい。ただ、その惑星の出身地である恒星系にはどうやら複数の重い星があって、互いの重力の影響で公転軌道が不安定になり、そのうちの一つが軌道を外れてしまい、わざわざ地球まで『旅』に出てきたらしい。『家出』してきた惑星は、「M2」と名付けられた。

「らしい」としか言えないのは、俺が生まれた時には地球はすでに木星のあたりまで移動していたし、中高の授業で聞いただけでは正直なところ、実感なんてない。

ただ、実際に地球に向かってくる惑星を避けることができないと分かった時、科学者たち、そして各国のリーダーたちは、まるでSFのような方法で地球滅亡を回避することにした。

『向かってくる惑星をどうにもできないなら、地球を動かせばいい』

一部の環境活動家たちを尻目に、科学者グループはそれぞれの国や地域を超えて協力し始めた。

彼らはアフリカのカラハリ砂漠とカザフスタンにあるバイコヌール宇宙基地周辺、アルゼンチンのパンパと呼ばれる地域、そしてオーストラリア中央部の乾燥地帯に、それぞれ巨大な核融合エンジンを建設してしまった。さらに中規模以下の核融合エンジンを世界中に設置した。

同時に宇宙空間に巨大な加速器リングをいくつも作りあげた。その加速器リングを使って、核融合エンジンの燃料になる高純度のヘリウム3を生成し、トレーラーほどのサイズのタンクにどんどん溜められていく。いっぱいになったタンクから順次専用チューブを通って核融合エンジンの燃料としてヘリウム3が投入、使用される。そうして文字通りの『宇宙船:地球号』が完成した。

建設ラッシュと当時流行った終末論のおかげで、世界全体が好景気に沸いたそうだ。もうその実感が無いのが残念でならない。

ともかく、サグラダファミリアより巨大で複雑なものをたったの四十年で作った人類は、六十年前、世界中の大小さまざまな核融合エンジンに火を入れ、地球は公転軌道から外れた。

火星サイズほどの惑星が系内に新しく増えてしまうと、他の惑星軌道に与える影響は大きく、少し軌道をずらした程度では地球は死の星になることは免れない。結局地球は月という兄弟を残して新たな親、つまり別の恒星を探して宇宙を流浪することとなった。

シャワーから出て体を拭き、いつものTシャツに袖を通して、テーブルの隅を叩く。すぐにテーブルの上に小型の空間スクリーンが立ち上がり、テーブル周辺だけ重力が発生した。

青く浮かぶ海王星と壁に掛けられた月のポスターを眺めながら、眼下に見える地球との接続を待っていると、空間スクリーンに人懐こい顔が現れた。

「タケミツさん、おはようございます。よく眠れましたか。そっちはもう無重力状態ですよね」

「軌道エレベーターの移動で気持ちよく眠れたら、その時が引退の時だな。徐々に重力を感じなくなる感覚は、いつまで経っても慣れないよ」

年下の上司には、研修旅行で相部屋になったのをきっかけに、敬語を使わなくなった。

「まぁまぁ、久しぶりの地球外作業なんですから、神サマになったつもりで楽しんでください。それと、今回の仕事が終わったら、僕もちょうど休暇になるんで、ちゃちゃっと終わらせましょう」

「ちゃちゃっとって、お前、現場まであと丸三日以上かかるんだぞ。忙しくて貧しい神サマだな。で、その神サマたちをお前は地上から監視してるってわけだな?」

「そうですよ。神サマが悪さしないように見張るのは、古来から地上の人間の役割なんすよ。地球に帰ってきたら、ちゃんとお酒を奉納させていただきますから。それに、そんな神サマたちのおかげで、僕らは太陽を離れても変わらない生活を送れるんです。感謝してますよ。なんまんだぶ」

「まだ死んでねぇよ」

コイツのように大学を出て就職したやつらは、いわゆるエリート組だ。ずっと技術者として現場で仕事をしてきた俺とは、キャリアの歩み方が違う。

学歴フィルターなんて地球が公転軌道を離れてから無くなったと言われているが、キャリア試験の内容や必要な経験が大学卒業者に有利に設定されている。ホンネとタテマエは、お天道様が見ていても、見ていなくても存在する。

上司と産業医にバイタルの記録を送り、加速器の点検作業に関する説明を受けてからスクリーンを閉じた。

海王星を眺めながら味気ない朝食を済ませると、バッグから古い文庫を取り出し、ベッドの重力スイッチを再びオンにして寝ころんだ。出張先である軌道ステーションまでは、まだ三日かかる。俺は仰向けになりながら、ウェルズの『タイムマシン』を読み始めた。二百年以上前に書かれた古典だが、ボロボロになっても紙の本が好きで何度も読み返している。

顔の上に本をかかげながら読んでいると、破れたページが一枚落ちてきた。『時間航行の奇妙な感覚は、言葉で表現できない。』という一文が目の前に迫ってくる。身体を起こしてページを元に戻した。

「いい加減この本も限界か」

ふと、壁に貼ってある月のポスターが目に入った。本物を見たこともないのに、不思議な懐かしさを感じる。以前読んだ本によれば、月には、核融合に使うヘリウム3が大量にあるそうだ。わざわざ加速器リングを作らなくても、月から持って来れば良かったんじゃないのか。地球の衛星だったらしいから、そんなに離れてもいないと思う。

「お前は主を失って、いまポツンと太陽を回ってるのか」

考えても仕方ないので、また横になって、さっきまでよりゆっくりページをめくるようにして、続きを読み始めた。

このまま静止軌道上のステーションまで、あと六十時間。現場である加速器リングまでは、そこから十五時間。今も昔も宇宙は近くて遠い。

その頃、惑星を一つ失った恒星系にある別の惑星では、『家出』した惑星を取り戻そうと、いくつもの宇宙船が「M2」を追いかけて銀河の端を航行していた。宇宙船団は、「M2」の行く先に巨大なワームホールを作り、そこに「M2」を通して故郷の恒星系にワープさせて連れ戻す計画の途中だった。

宇宙船団は、すでに太陽系の近くまできていた。

「巨大な弦楽器みたいだな」

加速器リング脇のタンクから伸びる、通称「フリンジ」と呼ばれるチューブが、地上へ幾筋も垂れている様子は壮観だった。その感動の大きさと、つい漏れ出た感想とのギャップが、自分でもおかしく思えて笑えてきた。この感動を表現する言葉を、俺は持っていない。イヤホンからは、『ワルキューレの騎行』が流れている。

気を取り直して、俺は端末を開いて地上の上司を呼び出す。

「作業完了だ。あと一分で加速器を起動させるぞ」

「タケミツさん、お疲れ様でした。起動後のオペレーションは、こっちで引き継ぎます」

宇宙船団のリーダーが、技術者へ指示を出した。各宇宙船から一斉にビームが発射された。それらは、徐々に間隔を狭めていき、光の束となって千八百万キロ先の一点に向かって進む。きっかり一分後に収束した光は、激しいエネルギーを放ち、ワームホールを生成させる。今回はそのリハーサルとして小さなワームホールを生成させる予定だった。

一分後、加速器が動き始めたと同時に、突然強烈なアラーム音が船外活動スーツ内に鳴り響いた。そして、何もないはずの宇宙空間から強い光が放たれた。

俺はけたたましい電子音の中で、眩しさに目がくらんでいた。たまたま加速器リングの陰にいた俺は、まったく何が起こったのか分からなかった。巨大なリングの陰にいても、眩しさはまだ瞼の裏に焼き付いている。

強烈なエネルギーを浴びたタンクが、加速器リングごと地上に落下していくのが見える。リングを軌道上に安定させる装置が破壊されたようだ。

「おい、何が起こった。リングが落下したぞ。聞こえてるか」

「タ……さ……無事……」

「通信が乱れてるのか。これは、ちょっとやばいな」

タンクにつないだワイヤーに引っ張られながら、自分も地上に向かって落下していく、という事実だけは、不思議と冷静に理解できた。

急いでワイヤーを外そうと姿勢を変えた次の瞬間、俺は猛烈な吐き気と気持ち悪さを感じた。言葉では表現できない感覚だ。

苦しさの狭間で、宇宙に目を向けると、球があった。真っ黒で巨大な球が、地球を飲み込んでいくところだった。

俺の記憶と存在は、そこで消えた。

加速器リングと核融合エンジンという、想定外のエネルギーを飲み込んだワームホールは、宇宙船団の故郷の星系ではなく、やはり想定外の時空間に地球を吐き出した。

太陽から見て、元々地球があったのとほぼ同じ位置に地球は、静かに、大きな丸い岩石となって吐き出された。ただし、同じなのは太陽からの位置だけだった。

核融合エンジン炉があったところは、衝撃でえぐれてしまい、地球は一回りも二回りも小さくなってしまった。

そして、時間は四十五億年も遡っていた。

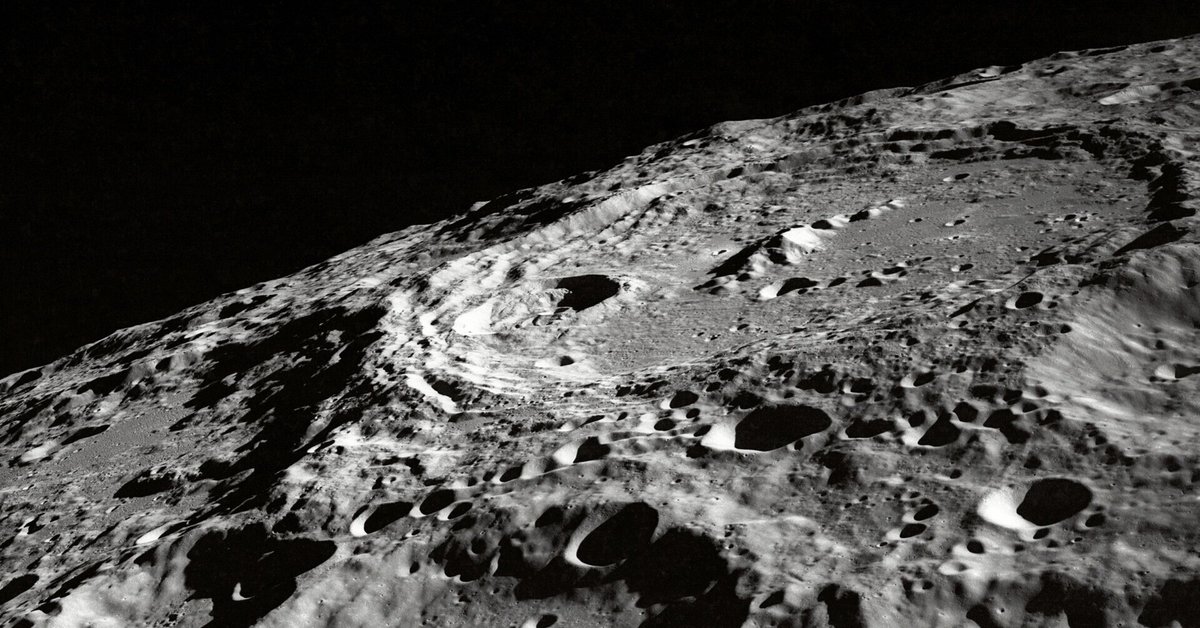

生命あるものも、生命なきものも、有機物も無機物も、地球そのものも、すべてが動きを止めた。凍りついた地球は、まだ赤く若い『地球』をずっと同じ面で見つめながら、この瞬間から月として一緒に太陽を回り始めた。

七緒よう

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?