ダイナミックプライシングの次に来るもの

ダイナミックプライシングは、ひとつの大きな変化の流れの中に位置している。ダイナミックプライシングの次に来るものからバックキャスティングし、どのように業界や社会が動くのかを考えていく。

結論を先に言うと、ダイナミックプライシングの次に来るものとはパーソナライズドオファーである。

■信じているムーブメント

パーソナライズドオファーがどのようなものか説明する前に、背景となっているムーブメントにふれる。

僕たちが、「こう変化するであろう」または「すでに変化が始まっている」と信じているベクトルのようなものだ。

1. 獲得から継続へ

所有からレンタルへ、さらにはサブスクへ、という流れが様々な業界で起きている。個人にとってはより合理的で面倒が少ない選択への移行であり、企業にとってはそんな個人の求めに応じてCX*を高めるための移行である。

サブスクリプションは狭義には単なる支払形態のことだが、広義には買い手と売り手の新しい関係性の話でもある。BtoCでもサブスクな関係性が広がるのであれば、BtoBにおけるサブスクの代表格=SaaSの定石が適用できる。すなわち「新規獲得よりも継続率に投資せよ」だ。

※CX = 非常に多義的だが、ここでは顧客にとっての総合的な体験価値の意味とさせてください

※広告自体がなくなるわけではないと思う。新しいユーザーとの出会いや、ブランドのミッションを伝達するための広告には先駆的な企業も引き続き積極的に投資していく。ただ、新規獲得への投資比率は小さくなると思う。

2. 規模の追求から単位あたりの収益力へ

人口の減少や感染症対策により、企業は以前のように事業規模を広げ続ける戦略を取りづらい。来店者数も抑えなければならないし、店舗や販売網を広げていくことも簡単ではない。

規模の追求から単位あたりの収益力の追求へと、企業成長の主軸はシフトしていくと考えている。顧客一人あたりの収益や、時間・面積あたりの収益を高めるためには、より細やかな販売調整やプライシングが必要になる。

ここの流れについては以前に公開したスライドがあるので詳しくはそちらで。

3. 個人が解放される時代へ

個性が尊重され、個人がエンパワーメントされていく。人気映画は「あなたの心の声に従おう」「ありのままの自分であろう」と後押ししてくる。この自由主義のムーブメントはしばらくは止まらず、さらに加速しているように見える。

価値観に従って購買や行動をしよう、ということはつまり、私はこれに価値を高く感じる/感じないという感覚に基づく選択が是とされるということだ。「他の人はどう思うか知らないけれど、私はこれが好きなの」という偏愛や共感が肯定され、自分の好きな生き方を選びやすくなることは素晴らしいことだと僕は思う。

■3次元化するプライシング

こうしたムーブメントに支えられ、プライシングは3つの段階で進化していくと考えている。

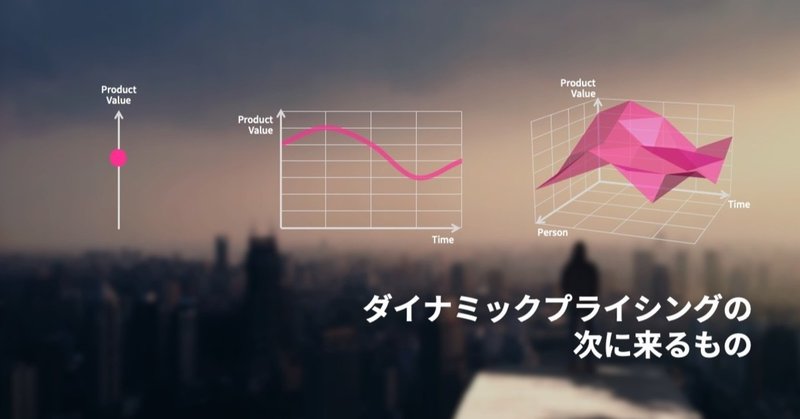

一律価格 → ダイナミックプライシング → パーソナライズドオファー だ。

共通しているのは、いずれも価値と価格のギャップを少しでも減らすための手法であるという点だ。価値と価格のギャップは機会損失に繋がる。以下の3つの次元で見ていくとわかりやすい。

①一律価格:商品価値に合わせる

基本的なプライシングは、商品の価値を考えることから始まる。この商品の価値は高いのか低いのかという軸で設定する、1次元のプライシングだ。

②ダイナミックプライシング:時間軸に合わせる

はじめの次元では上手く設定できていたプライシングも、時間軸を加えるとギャップがあることがわかった。同じ商品でも時間や状況によって価値は変化する。その変化に合わせて価格を調整するのがダイナミックプライシングだ。2次元で波のようなグラフで描かれる。

③パーソナライズドオファー:個人軸に合わせる

さらに調べていくと、個人によって価値の感じ方が違うことがわかった。ムーブメントの章で書いたように、個人の価値観によって選択は変わる。同じ商品、同じタイミングでも、刺さる人と刺さらない人がいる。その違いを見分けて価格を調整するのがパーソナライズドオファーだ。グラフは3次元の曲面で描かれる。

ここであえてパーソナライズド“プライシング”ではなく、パーソナライズド“オファー”と呼んでいる理由は、手段が価格だけに留まらないからだ。人によって違う価格を提示するというのは、現状のインフラのままでは難しい場面もある。例えば、スーパーマーケットの値札はみんなが見えるところに貼ってある。直接の価格変更だけでなく、クーポンやポイント付与率の調整、セット購入の提案など、いくつかのオファーの併用になると考えている。

また、始めから本当に「ひとりひとり違う」というのも技術的に難しいだろう。実際には、数グループの顧客セグメントごとに調整するレベルから始まり、そのメッシュが細かくなっていくことでパーソナライズに近付いていく。広告のターゲット設定が段々と細かくなっていったのと同じようなプロセスだ。

※個人の特徴を元にどこまで価格を変えてよいか?という倫理的な問題もある。このテーマについては長くなるので別の機会に整理しよう。

導入が進みやすい業界、進みにくい業界というスピードの差はある。しかし、前半の3つのムーブメントがある程度正しければ、いずれプライシングには時間軸・個人軸が加わり、この方向に発展していく。

これが、僕たちがMagicPriceというサービスを方向付ける際に土台となっている将来像だ。

あなたが企業でプライシングを考える立場であれば、現状が一律価格ならば時間軸でのギャップが生じていないか。そして、個人や顧客セグメントによるギャップが生じていないかを見ていくと良いはずだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?