薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 衛生 第106回-第109回 全40問 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio

こんにちは!Mats & BLNtです。

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

苦手意識がある人も、この機会に、必須問題【衛生】 を一緒に完全攻略しよう!

今回は、2024年2月に実施された最新の薬剤師国家試験までの4回分、第106回薬剤師国家試験-第109回薬剤師国家試験 必須問題【衛生】全40問の論点解説を powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio との対話を基盤にして一挙公開します。

前回、 powered by GPT4, Copilot との対話を基盤にした論点解説を公開しました。今回は、前回の解説に追加する形でGemini 1.5 Proの回答を挿入していますので、追加の情報を得られ、また、GPT4からの回答と比較することも可能です。

なお、試験問題のみの一覧は、今回のコンテンツでは省略しています。必要な場合は、前回の論点解説を参照してください。

前回の論点解説はこちらです。

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 衛生 第106回-第109回 全40問 powered by GPT4, Copilot

https://note.com/matsunoya_note/n/n6a58a8ed485f

薬剤師国家試験の勉強法は色々ありますが、必須問題を一通り解いてみて、そこから自分に合った勉強法の傾向と対策を立てることは効率的な方法のひとつです。

Matsunoya品質の論点解説でサクッと学べば、それはそれで、薬剤師国家資格取得に向け走り出すきっかけになると思います。

薬剤師にしかできない仕事がある。

さあ、はじめよう。

Here;

https://note.com/matsunoya_note/n/nb7cdcca315e0

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 衛生 第106回-第109回 全40問 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio

1. 論点一覧 全40問 必須問題【衛生】

問番号は[試験の回]-[問番号]です。問番号順に並んでいます。

まず、論点を確認しましょう。

薬剤師国家試験問題 必須問題【衛生】106 - 109

論点:

■■Gemini 1.5 Pro

衛生 論点リスト (問106-016 から 109-025)

• 問106-016: WHOが推奨する健康指標

• 問107-016: BMIの算出式

• 問108-016: 感染症法における分類

• 問109-016: 疫学研究手法

• 問106-017: 疫学研究のエビデンスレベル

• 問107-017: 自然毒

• 問108-017: 業務上疾病

• 問109-017: 子宮頸がんのリスク要因

• 問106-018: ヘリコバクター・ピロリ感染との関連性

• 問107-018: 食品表示法に基づく食品添加物の表示

• 問108-018: 食品の水分活性

• 問109-018: 特殊健康診断の対象業務

• 問106-019: 新生児マススクリーニング

• 問107-019: 第一制限アミノ酸

• 問108-019: 栄養機能食品の表示

• 問109-019: 食事摂取基準における摂取量とリスク

• 問106-020: 日本人の食事摂取基準との比較

• 問107-020: 食品の腐敗防止

• 問108-020: 食中毒の原因菌

• 問109-020: 食品の保存方法

• 問106-021: 大腸がんのプロモーター

• 問107-021: 薬物事犯の検挙状況

• 問108-021: 生態系における生物の役割

• 問109-021: 薬物の確認試験

• 問106-022: 有害物質の健康影響

• 問107-022: リスク分析におけるリスクコミュニケーション

• 問108-022: 生物濃縮係数の計算

• 問109-022: 遺伝毒性発がん物質のリスク評価

• 問106-023: オゾン層破壊と温室効果

• 問107-023: 代謝的活性化

• 問108-023: 水道の水源

• 問109-023: 放射線感受性

• 問106-024: 水道水の塩素消毒

• 問107-024: 水質汚濁に関する環境基準

• 問108-024: 水質汚濁指標の測定方法

• 問109-024: 光化学オキシダントの生成

• 問106-025: 感染性廃棄物の分類

• 問107-025: 医療廃棄物の分類

• 問108-025: 病院における廃棄物の処理

• 問109-025: 公害苦情の推移

2. 論点解説 全40問 必須問題【衛生】

薬剤師国家試験問題 必須問題【衛生】106 - 109

Creator: Yukiho Takizawa, PhD

Tool: Copilot powered by GPT4 & Google AI Studio by Gemini 1.5 Pro

Date: 2024/ 05/09

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 106-016

世界保健機関(WHO)が推奨している健康指標はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 出生率

2. 年齢調整死亡率

3. 有病率

4. 平均寿命

5. PMI(50歳以上死亡割合)

■■ Copilot

世界保健機関(WHO)が推奨している健康指標はPMI(50歳以上死亡割合)です。したがって、正答は5です。この指標は、50歳以上の人々の死亡率を測定し、その国の健康状態を評価するために使用されます。この情報は、公衆衛生政策の策定や評価に役立ちます。他の選択肢も重要な健康指標である可能性がありますが、この問題の文脈では、WHOが特に推奨しているのはPMIです。

世界保健機関(WHO)が推奨している健康指標について記載されているウェブページがいくつかあります。以下にその一部をご紹介します:

- World health statistics 2023: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals (who.int):この報告書では、WHOが2005年以降毎年公表している健康および健康関連指標のコンパイルが紹介されています。

- 2018 Global reference list of 100 core health indicators (plus health-related SDGs) (who.int):この文書では、WHOが推奨する100のコア健康指標がリストアップされています。

- Age-corrected proportional mortality indicator (PMI) as a comprehensive health indicator. (who.int):この文書では、年齢補正死亡率指標(PMI)が包括的な健康指標として紹介されています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 106-016 (誤答)

■論点 |WHOが推奨する健康指標

この問題の主な論点は、世界保健機関(WHO)が推奨する健康指標を理解することです。以下に解説をまとめます。

■解説1|

WHOは、様々な健康指標を推奨していますが、選択肢の中で最も包括的で長期的な健康状態を表す指標は平均寿命です。平均寿命は、ある集団における人々の平均的な生存年数を表し、その集団の健康状態、医療サービス、生活環境などの総合的な影響を反映します。

■解説2|

他の選択肢も健康指標として重要ですが、以下のような理由からWHOが推奨する主要な指標ではありません。

出生率: 人口増加の状況を表す指標であり、必ずしも健康状態を直接反映しない。

年齢調整死亡率: 年齢構成の違いを調整した死亡率であり、集団間の比較に有用だが、個々の健康状態を反映しない。

有病率: ある時点で特定の病気にかかっている人の割合であり、病気の蔓延状況を表すが、健康状態の全体像を反映しない。

PMI (50歳以上死亡割合): 50歳以上の人口における死亡割合であり、中高年の死亡リスクを表すが、若年層を含む全体的な健康状態を反映しない。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 107-016

体格指数の1つであるBMIを算出する式はどれか。1つ選べ。

■選択肢

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

■■ Copilot

体格指数の1つであるBMI(Body Mass Index)を算出する正しい式は、体重(kg) ÷ 身長(m)の2乗です。したがって、正答は5です。

この式は、個人の体重と身長のデータを使用して、その人の体格指数を計算するための国際的に認められた方法です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 107-016

■論点 |BMIの算出式

この問題の主な論点は、体格指数であるBMIの計算方法を理解することです。

■解説1|

BMI (Body Mass Index) は、体重と身長から算出される体格の指標です。その計算式は、

BMI = 体重 (kg) / 身長 (m)^2

です。選択肢の中では、図107_116に示されている式 5 がこの計算式に対応しています。

■解説2|

BMIは、肥満や低体重の判定基準として広く用いられています。しかし、筋肉量や体脂肪率を考慮していないため、アスリートなど筋肉質の人では過大評価される可能性があります。また、高齢者では低体重であっても健康リスクが高まる場合があるため、BMIの解釈には注意が必要です。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 108-016

感染症法*において、「動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症」に分類されるのはどれか。1つ選べ。*感染症法:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

■選択肢

1. 性器クラミジア感染症

2. デング熱

3. マイコプラズマ肺炎

4. 麻しん

5. 流行性耳下腺炎

■■ Copilot

感染症法において、「動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症」に分類されるのはデング熱です。したがって、正答は2です。

デング熱は、デングウイルスを媒介する蚊(主にネッタイシマカ)によって人間に感染します。このウイルスは、感染した人から蚊を介して他の人に感染します。そのため、デング熱は「動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症」に分類されます。

Ref. 厚生労働省

000957753.pdf (mhlw.go.jp)

001149889.pdf (mhlw.go.jp)

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 108-016

■論点 |感染症法における分類

この問題の主な論点は、感染症法における感染症の分類を理解し、該当する感染症を特定することです。

■解説1|

感染症法では、感染症をその感染経路や重篤性などによって分類しています。選択肢の中で、「動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症」に該当するのはデング熱です。

■解説2|

デング熱は、蚊によって媒介されるウイルス感染症であり、主に熱帯・亜熱帯地域で流行しています。感染すると、高熱、頭痛、筋肉痛、関節痛などの症状が現れ、重症化すると出血熱やショック症状を引き起こすこともあります。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 109-016

対象集団について、ある一時点における疾病の有無と要因の保有状況を調査し、その関連を明らかにする疫学研究手法はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 症例対照研究

2. 縦断的研究

3. 介入研究

4. コホート研究

5. 横断的研究

■■ Copilot

対象集団について、ある一時点における疾病の有無と要因の保有状況を調査し、その関連を明らかにする疫学研究手法は横断的研究です。したがって、正答は5です。

横断的研究は、特定の時間点で特定の集団を調査し、その時点での状況を把握するための研究手法です。これは、疾病の有病率やリスク要因の分布を調査するためによく使用されます。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 109-016

■論点 |疫学研究手法

この問題の主な論点は、疫学研究手法の種類と特徴を理解し、適切な手法を選択することです。

■解説1|

選択肢の中で、対象集団について、ある一時点における疾病の有無と要因の保有状況を調査し、その関連を明らかにする疫学研究手法は横断的研究です。横断研究は、特定の時点における集団の状況を把握するのに適しており、疾病の有病率や要因との関連を調べることができます。

■解説2|

他の選択肢は以下のような疫学研究手法を表しています。

症例対照研究: 疾病の発生した群(症例群)と発生していない群(対照群)を比較して、要因との関連を調べる。

縦断的研究: 同一の集団を一定期間追跡調査して、疾病の発生や要因との関連を調べる。

介入研究: 研究者が介入を行い、その効果を評価する。

コホート研究: 要因の保有状況が異なる群を一定期間追跡調査して、疾病の発生率を比較する。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 106-017

医薬品の有効性・安全性に関する以下の疫学研究のうち、エビデンスレベルが最も高いのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 無作為化比較試験

2. 横断的研究

3. 症例対照研究

4. コホート研究

5. 症例報告

■■ Copilot

医薬品の有効性・安全性に関する疫学研究のうち、エビデンスレベルが最も高いのは無作為化比較試験です。したがって、正答は1です。

無作為化比較試験(RCT: Randomized Controlled Trial)は、被験者を無作為に2つ以上のグループに分け、それぞれのグループに異なる介入を行い、その結果を比較する研究デザインです。この方法は、介入の効果を評価する際のバイアスを最小限に抑えることができ、そのためエビデンスレベルが最も高いとされています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 106-017

■論点 |疫学研究のエビデンスレベル

この問題の主な論点は、疫学研究におけるエビデンスレベルを理解し、最も信頼性の高い研究デザインを特定することです。

■解説1|

医薬品の有効性・安全性に関する疫学研究の中で、エビデンスレベルが最も高いのは無作為化比較試験です。無作為化比較試験では、対象者を無作為に介入群と対照群に割り付け、介入の効果を評価するため、選択バイアスや交絡の影響を最小限に抑えることができます。

■解説2|

他の選択肢のエビデンスレベルは、無作為化比較試験よりも低くなります。

横断研究、症例対照研究、コホート研究: 観察研究であり、介入を行わないため、因果関係の証明は難しい。

症例報告: 単一の症例に関する報告であり、一般化できない。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 107-017

自然毒のうち、魚介類による食中毒の原因となるのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. アコニチン

2. ソラニン

3. アミグダリン

4. テトロドトキシン

5. チャコニン

■■ Copilot

自然毒のうち、魚介類による食中毒の原因となるのはテトロドトキシンです。したがって、正答は4です。

テトロドトキシンは、フグなどの一部の魚介類に含まれる毒素で、人間が摂取すると神経系に影響を及ぼし、重篤な場合には死に至ることもあります。そのため、フグ料理は特別な訓練を受けた調理師によって調理される必要があります。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 107-017

■論点 |自然毒

この問題の主な論点は、自然毒の種類とその発生源を理解し、魚介類による食中毒の原因となる物質を特定することです。

■解説1|

選択肢の中で、魚介類による食中毒の原因となる自然毒はテトロドトキシンです。テトロドトキシンは、フグなどの魚類に含まれる神経毒であり、摂取すると麻痺や呼吸困難を引き起こし、最悪の場合死に至ることもあります。

■解説2|

他の選択肢の自然毒とその発生源は以下の通りです。

アコニチン: トリカブトなどの植物に含まれる毒

ソラニン, チャコニン: ジャガイモの芽や皮に含まれる毒

アミグダリン: 杏仁などの種子に含まれる毒

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 108-017

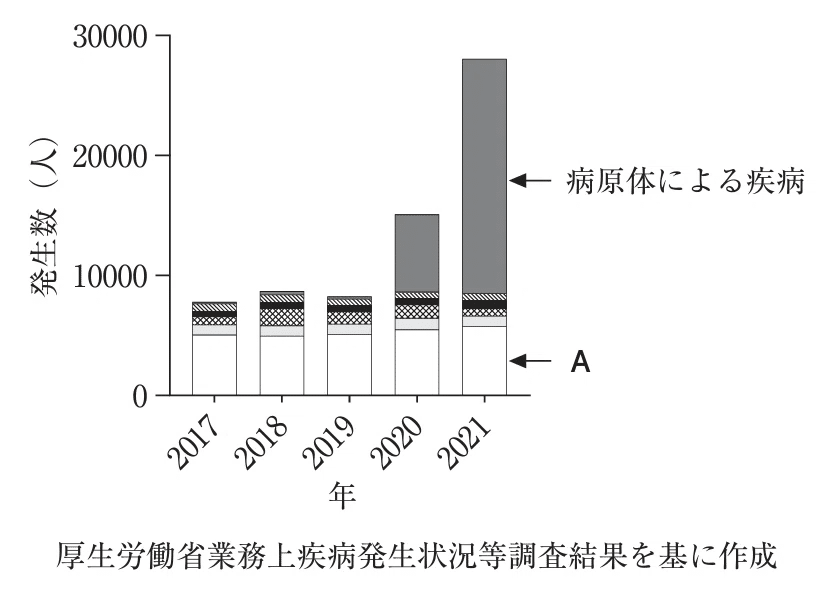

下図は、我が国における2017年から2021年までの業務上疾病の発生状況を示したものである。Aに該当する疾病はどれか。1つ選べ。

■選択肢

手指前腕の障害及び頸肩腕症候群

熱中症

振動障害

騒音性難聴

災害性腰痛

■■ Copilot

画像の説明によると、下図は2017年から2021年までの日本における業務上疾病の発生状況を示しており、Aに該当する疾病は災害性腰痛です。したがって、正答は5です。

- 災害性腰痛:業務上の事故や災害によって引き起こされる腰痛で、労働者の健康と安全に関連する重要な問題です。

他の選択肢も業務上疾病の原因となる可能性がありますが、この問題ではAに該当する疾病として災害性腰痛が指摘されています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 108-017

■論点 |業務上疾病

この問題の主な論点は、業務上疾病の種類とその発生状況を理解し、グラフから該当する疾病を特定することです。

■解説1|

図108_117から、2017年から2021年にかけて発生件数が最も多く、近年増加傾向にある業務上疾病は災害性腰痛です。災害性腰痛は、重量物の取り扱いなどによる腰への急激な負荷によって発生する腰痛です。

■解説2|

他の選択肢の業務上疾病は以下の通りです。

手指前腕の障害及び頸肩腕症候群: 反復作業や無理な姿勢による手指、前腕、頸肩腕の痛みやしびれ

熱中症: 高温多湿な環境下での作業による体温調節機能の障害

振動障害: 振動工具の使用などによる手指のしびれや痛み

騒音性難聴: 大きな騒音への暴露による聴力低下

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 109-017

予防接種が勧奨されている子宮頸がんのリスク要因はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. ヒト単純ヘルペスウイルス

2. 梅毒トレポネーマ

3. クラミジア・トラコマチス

4. ヒトパピローマウイルス

5. 淋菌

■■ Copilot

子宮頸がんのリスク要因で、予防接種が勧奨されているのはヒトパピローマウイルスです。したがって、正答は4です。

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、子宮頸がんの主要な原因となるウイルスで、特定のタイプのHPVに感染すると子宮頸がんのリスクが高まります。そのため、HPVワクチンの接種が子宮頸がんの予防に効果的であると広く認識されています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 109-017

■論点 |子宮頸がんのリスク要因

この問題の主な論点は、子宮頸がんのリスク要因を理解し、予防接種が勧奨されている要因を特定することです。

■解説1|

子宮頸がんのリスク要因の中で、予防接種が勧奨されているのはヒトパピローマウイルス (HPV) 感染です。HPVは、性交渉によって感染し、子宮頸がんの発症に深く関与しています。

■解説2|

他の選択肢は性感染症の原因となる病原体ですが、子宮頸がんの主なリスク要因ではありません。

ヒト単純ヘルペスウイルス: 単純ヘルペス

梅毒トレポネーマ: 梅毒

クラミジア・トラコマチス: クラミジア

淋菌: 淋病

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 106-018

ヘリコバクター・ピロリ感染との関連性が最も高いのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 肺がん

2. 肝がん

3. 胃がん

4. 大腸がん

5. 子宮がん

■■ Copilot

ヘリコバクター・ピロリ感染との関連性が最も高いのは胃がんです。したがって、正答は3です。

ヘリコバクター・ピロリは、胃の粘膜に感染し、慢性的な胃炎を引き起こすことが知られています。これが長期間続くと、胃がんを発症するリスクが高まります。そのため、ヘリコバクター・ピロリの除菌治療は、胃がんの予防に有効とされています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 106-018

■論点 |ヘリコバクター・ピロリ感染との関連性

この問題の主な論点は、ヘリコバクター・ピロリ感染と関連する疾患を理解することです。

■解説1|

ヘリコバクター・ピロリ感染は、胃がんとの関連性が最も高いです。ヘリコバクター・ピロリ菌は胃の粘膜に感染し、慢性的な炎症を引き起こすことで、胃がんの発症リスクを高めます。

■解説2|

他の選択肢の疾患は、ヘリコバクター・ピロリ感染との関連性が低い、または関連性が証明されていません。

肺がん、肝がん、大腸がん、子宮がん: それぞれ異なる要因による発症メカニズムがあります。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 107-018

食品表示法に基づき、用途名と物質名を併記する必要がある食品添加物はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 香料

2. 甘味料

3. 調味料

4. 乳化剤

5. pH調整剤

■■ Copilot

食品表示法に基づき、用途名と物質名を併記する必要がある食品添加物は甘味料です。したがって、正答は2です。

食品表示法では、消費者が安全に食品を選択できるように、食品の成分や添加物の情報を正確に表示することが求められています。甘味料はその一例で、その種類と使用目的を明確に表示することが必要です。

■■Gemini 1.5 Pro

■論点 |食品表示法に基づく食品添加物の表示

この問題の主な論点は、食品表示法における食品添加物の表示方法を理解することです。

■解説1|

食品表示法では、甘味料は用途名と物質名を併記する必要があります。これは、甘味料の種類によって安全性や性質が異なるため、消費者に情報提供を行う必要があるためです。

■解説2|

他の選択肢の食品添加物は、用途名のみの表示で問題ありません。

香料、調味料、乳化剤、pH調整剤: これらの食品添加物は、一般的に安全性が高く、物質名まで表示する必要はありません。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 108-018

食品の水分活性を表す式として正しいのはどれか。1つ選べ。ただし、Pは食品を入れて密封した容器内の水蒸気圧、P0はその温度における純水の飽和蒸気圧を表す。

■選択肢

1. P-P0

2. P0-P

3. P0/P

4. P/P0

5. P/(P+P0)

■■ Copilot

食品の水分活性を表す式として正しいのはP/P0です。したがって、正答は4です。

ここで、Pは食品を入れて密封した容器内の水蒸気圧、P0はその温度における純水の飽和蒸気圧を表します。

この式は、食品の保存性や微生物の生育可能性など、食品の品質に関わる重要なパラメータを評価するために使用されます。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 108-018

■論点 |食品の水分活性

この問題の主な論点は、食品の水分活性の定義と計算方法を理解することです。

■解説1|

食品の水分活性 (Aw) は、食品中の自由水の割合を表す指標であり、微生物の増殖や食品の品質に影響を与えます。Awの計算式は、

Aw = P / P0

です。選択肢の中では、図108_118に示されている式 4 が正しい計算式です。

■解説2|

Awの値は0から1の間で、値が低いほど食品中の自由水が少なく、微生物の増殖が抑制されます。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 109-018

事業者が、常時従事する労働者に対して特殊健康診断を受診させることが義務付けられているのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 石綿(アスベスト)の粉じんを発散する場所における業務

2. 重量物を取り扱う業務

3. 著しく暑熱な場所における業務

4. 電子計算機への入力を反復して行う業務

5. 著しい騒音を発する場所における業務

■■ Copilot

事業者が、常時従事する労働者に対して特殊健康診断を受診させることが義務付けられているのは石綿(アスベスト)の粉じんを発散する場所における業務です。したがって、正答は1です。

石綿(アスベスト)は、その特性から建築材料などに広く使用されてきましたが、粉じんを吸入すると肺疾患や肺がんなどの健康被害を引き起こす可能性があります。そのため、石綿を扱う作業に従事する労働者に対しては、定期的な健康診断が義務付けられています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 109-018

■論点 |特殊健康診断の対象業務

この問題の主な論点は、労働安全衛生法における特殊健康診断の対象業務を理解することです。

■解説1|

選択肢の中で、事業者が常時従事する労働者に対して特殊健康診断を受診させることが義務付けられているのは、石綿(アスベスト)の粉じんを発散する場所における業務です。アスベストは発がん性があるため、ばく露による健康影響を早期に発見するために特殊健康診断が必須です。

■解説2|

他の選択肢の業務は、特殊健康診断の対象ではありませんが、必要に応じて一般健康診断や有所見者に対する二次健康診断などを行う必要があります。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 106-019

新生児マススクリーニング対象疾患のうち、年間の発見数が最も多いのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. ホモシスチン尿症

2. フェニルケトン尿症

3. メープルシロップ尿症

4. クレチン症

5. ガラクトース血症

■■ Copilot

新生児マススクリーニング対象疾患のうち、年間の発見数が最も多いのはクレチン症です。したがって、正答は4です。

新生児マススクリーニングは、新生児における先天性の代謝異常などを早期に発見し、その後の治療・生活指導等につなげることにより生涯にわたって知的障害などの発生を予防することを目的としています。

新生児マススクリーニングでは、以下のような疾患が対象となっています:

- 先天性代謝異常症:これらは、生命活動の一環として、様々な物質が合成されたり分解されたりする過程で問題が生じる疾患です。具体的には、フェニルケトン尿症、メープルシロップ尿症(楓糖尿症)、ホモシスチン尿症などが含まれます。

- 糖代謝異常症:ガラクトース血症が対象となっています。

- 内分泌疾患:先天性甲状腺機能低下症と先天性副腎過形成症が対象となっています。

- 脂肪酸代謝異常症:これらは、脂肪酸の代謝過程で問題が生じる疾患で、具体的には、カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ2欠損症(CPT2欠損症)、極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症(VLCAD欠損症)、ミトコンドリア三頭酵素欠損症(TFP欠損症)、中鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症(MCAD欠損症)などが含まれます。

- 有機酸代謝異常症:これらは、有機酸の代謝過程で問題が生じる疾患で、具体的には、メチルマロン酸血症、プロピオン酸血症、イソ吉草酸血症、グルタル酸血症1型、複合カルボキシラーゼ欠損症、マルチプルカルボキシラーゼ欠損症、メチルクロトニルグリシン尿症、メチルクロトニルCoAカルボキシラーゼ欠損症、ヒドロキシメチルグルタル酸血症、HMG-CoAリアーゼ欠損症などが含まれます。

以上の疾患は、新生児期に早期に発見し、適切な治療を行うことで、その発症を防ぐことを目的としています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 106-019

■論点 |新生児マススクリーニング

この問題の主な論点は、新生児マススクリーニングの対象疾患とその発生頻度を理解することです。

■解説1|

新生児マススクリーニング対象疾患の中で、年間の発見数が最も多いのは**クレチン症 (先天性甲状腺機能低下症)**です。クレチン症は、早期に治療を開始することで知的障害などを予防できるため、新生児マススクリーニングが重要です。

■解説2|

他の選択肢の疾患も新生児マススクリーニングの対象ですが、クレチン症よりも発生頻度は低いです。

ホモシスチン尿症、フェニルケトン尿症、メープルシロップ尿症、ガラクトース血症: これらの疾患も早期発見・早期治療が重要です。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 107-019

精白米の第一制限アミノ酸はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. バリン

2. リシン

3. ロイシン

4. イソロイシン

5. トリプトファン

■■ Copilot

精白米の第一制限アミノ酸はリシンです。したがって、正答は2です。

第一制限アミノ酸とは、タンパク質中のアミノ酸の必要量に対し最も「充足率」が低いものを指します。精白米(水稲)中にはタンパク質が約 6 % 存在し、精白米のタンパク質は、リシンが制限アミノ酸となっています。

リシンは、私たちの体が自然に生成できない9種類の必須アミノ酸の一つで、しばしば「リジン」とも呼ばれます。以下に、リシンの主な特性と効果をまとめています:

- タンパク質の合成:リシンは、体内の筋肉、骨、脳などにとって必要なタンパク質を作る役割を果たしています。

- 肝機能強化:リシンは肝機能を強化すると言われています。これは、肝臓がアルコールの解毒や老廃物の排泄、エネルギーの産出など、健康に生活する上で重要な役割を果たすためです。

- 免疫力向上:リシンは抗体の材料となり、免疫力を向上させると言われています。

- 疲労回復:リシンは体の細胞や組織の修復をすることから、疲労回復の効果が期待できます。

- 筋力強化:筋肉はタンパク質でできており、タンパク質を作るためには必須アミノ酸9種類をバランスよく摂る必要があります。そのため、リシンも筋力強化の役割を果たしています。

- 集中力向上:リシンはブドウ糖をエネルギーに変える働きをするため、集中力向上が期待できます。

- 成長促進:リシンは成長ホルモンの分泌を促す働きをしたり、体の成長や修復に関わる重要な材料となったりします。また、人体の成長に欠かせないカルシウムの吸収をサポートしています。

- 脂肪燃焼促進:リシンを摂ることで、カルニチン(脂質代謝に関与するビタミン様物質)が合成されます。このことから、脂肪燃焼を促すことが期待できます。

リシンは、食事から摂取する必要がありますが、日常的によく摂取する食材の一部にはあまり含まれないことがあるため、不足しがちになることもあります。リシンが多く含まれている食品には、肉・魚類、大豆製品などがあります。

■■Gemini 1.5 Pro

■論点 |第一制限アミノ酸

この問題の主な論点は、第一制限アミノ酸の概念と、精白米における第一制限アミノ酸を理解することです。

■解説1|

第一制限アミノ酸とは、食品中の必須アミノ酸の中で、最も不足しているアミノ酸のことです。精白米の第一制限アミノ酸はリシンです。

■解説2|

リシンは、体内で合成できない必須アミノ酸であり、成長や組織の修復に重要な役割を果たします。精白米はリシンが不足しているため、他の食品と組み合わせて摂取することで、必須アミノ酸のバランスを改善する必要があります。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 108-019

保健機能食品制度において、栄養機能食品として栄養機能表示ができない食品成分はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. ナトリウム

2. n-3系脂肪酸

3. カルシウム

4. パントテン酸

5. ビタミンA

■■ Copilot

保健機能食品制度において、栄養機能食品として栄養機能表示ができない食品成分はナトリウムです。したがって、正答は1です。

栄養機能食品として表示ができるのは、特定の栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)で、その成分が人体に必要な栄養素であること、そしてその成分が特定の栄養機能を持つことが科学的に証明されている場合です。しかし、ナトリウムはその中に含まれていません。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 108-019

■論点 |栄養機能食品の表示

この問題の主な論点は、保健機能食品制度における栄養機能食品の表示ルールを理解することです。

■解説1|

保健機能食品制度では、ナトリウムは栄養機能食品としての栄養機能表示ができません。これは、ナトリウムの過剰摂取は高血圧などの生活習慣病のリスクを高めるため、摂取量を制限する必要があるためです。

■解説2|

他の選択肢の食品成分は、適切な摂取量であれば健康の維持増進に役立つため、栄養機能食品として表示することができます。

n-3系脂肪酸、カルシウム、パントテン酸、ビタミンA: これらの成分は、不足すると様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 109-019

下図は、食事摂取基準における摂取量とリスクの概念図である。図中のAで示されるのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 耐用上限量

2. 推奨量

3. 目安量

4. 推定平均必要量

5. 目標量

■■ Copilot

図中のAで示されるのは推奨量です。したがって、正答は2です。

食事摂取基準における摂取量とリスクの概念図では、Aの位置は摂取量が適切でリスクが最小限に抑えられる点を示しています。これは推奨量、つまり個人の健康を維持するために必要な栄養素の摂取量を指します。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 109-019

■論点 |食事摂取基準における摂取量とリスク

この問題の主な論点は、食事摂取基準における摂取量の概念と、図109_119から適切な摂取量を特定することです。

■解説1|

図109_119から、Aで示される摂取量は、摂取量が増加するにつれて欠乏症のリスクが低下し、過剰症のリスクが上昇するポイントである推奨量です。推奨量は、ほとんどの人の健康の維持増進に適した摂取量とされています。

■解説2|

他の選択肢の摂取量の概念は以下の通りです。

耐用上限量: 健康障害のリスクが高まらないと推定される最大摂取量

目安量: 推奨量を設定するのに十分な科学的根拠がない場合に設定される摂取量

推定平均必要量: 対象集団の半数が必要量を満たすと推定される摂取量

目標量: 生活習慣病予防のために設定される摂取量の目標値

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 106-020

日本人の平均摂取量が、「日本人の食事摂取基準(2015年版)」における「目標量」よりも多いのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 炭水化物

2. 飽和脂肪酸

3. コレステロール

4. カリウム

5. 食物繊維

■■ Copilot

日本人の平均摂取量が、「日本人の食事摂取基準(2015年版)」における「目標量」よりも多いのは飽和脂肪酸です。したがって、正答は2です。

飽和脂肪酸は、一般的に動物性食品に多く含まれており、過剰に摂取すると血中コレステロール値の上昇や心血管疾患のリスク増加などの健康問題を引き起こす可能性があります。そのため、「日本人の食事摂取基準(2015年版)」では、飽和脂肪酸の摂取量について「目標量」が設定されています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 106-020

■論点 |日本人の食事摂取基準との比較

この問題の主な論点は、日本人の食事摂取基準における目標量と、実際の平均摂取量を比較し、過剰摂取となっている栄養素を特定することです。

■解説1|

日本人の平均摂取量が、食事摂取基準における目標量よりも多いのは飽和脂肪酸です。飽和脂肪酸は、肉類や乳製品などに多く含まれる脂肪酸であり、過剰摂取は脂質異常症や心血管疾患のリスクを高めます。

■解説2|

他の選択肢の栄養素は、平均摂取量が目標量を満たしていないか、または目標量に近い値となっています。

炭水化物、コレステロール、カリウム、食物繊維: これらの栄養素は、健康の維持増進のために適切な摂取量を心がける必要があります。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 107-020

食品の腐敗を防ぐ方法として、誤っているのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. くん煙

2. 冷凍保存

3. 加湿

4. 加熱

5. 保存料の添加

■■ Copilot

食品の腐敗を防ぐ方法として誤っているのは加湿です。したがって、正答は3です。

食品の腐敗は、微生物の増殖や酵素の活性化によって引き起こされます。これらのプロセスは、湿度が高い環境では促進されるため、食品を保存する際には湿度を適切に管理することが重要です。逆に、加湿は微生物の増殖を促進し、食品の腐敗を早める可能性があります。

他の選択肢(くん煙、冷凍保存、加熱、保存料の添加)は、適切に行われれば食品の腐敗を防ぐ効果があります。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 107-020

■論点 |食品の腐敗防止

この問題の主な論点は、食品の腐敗防止方法を理解し、誤った方法を特定することです。

■解説1|

選択肢の中で、食品の腐敗を防ぐ方法として誤っているのは加湿です。食品の水分活性が高いと微生物の増殖が促進されるため、加湿は食品の腐敗を早める要因となります。

■解説2|

他の選択肢は、食品の腐敗を防止する一般的な方法です。

くん煙: 煙による殺菌・静菌作用

冷凍保存: 低温による微生物の増殖抑制

加熱: 高温による微生物の殺菌

保存料の添加: 保存料による微生物の増殖抑制

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 108-020

耐熱性芽胞を形成する偏性嫌気性細菌で、大型の深鍋で調理したカレーやシチューによる食中毒の原因となるのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 黄色ブドウ球菌

2. カンピロバクター・ジェジュニ/コリ

3. サルモネラ属菌

4. 腸炎ビブリオ

5. ウェルシュ菌

■■ Copilot

耐熱性芽胞を形成する偏性嫌気性細菌で、大型の深鍋で調理したカレーやシチューによる食中毒の原因となるのはウェルシュ菌です。したがって、正答は5です。

ウェルシュ菌(Clostridium perfringens)は、食物中毒の一般的な原因であり、特に大量の食事を調理し、その後長時間保温する場合に問題となることがあります。この菌は、熱に耐性があり、芽胞を形成する能力があるため、適切な調理と保存が重要です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 108-020

■論点 |食中毒の原因菌

この問題の主な論点は、食中毒の原因となる細菌の特徴を理解し、該当する細菌を特定することです。

■解説1|

選択肢の中で、耐熱性芽胞を形成する偏性嫌気性細菌で、大型の深鍋で調理したカレーやシチューによる食中毒の原因となるのはウェルシュ菌です。ウェルシュ菌は、酸素のない環境で増殖し、加熱しても死滅しない芽胞を形成するため、カレーやシチューなどの煮込み料理で食中毒を引き起こすことがあります。

■解説2|

他の選択肢の細菌は、食中毒の原因となりますが、ウェルシュ菌とは異なる特徴を持っています。

黄色ブドウ球菌: 毒素型食中毒の原因菌

カンピロバクター・ジェジュニ/コリ: 鶏肉などによる食中毒の原因菌

サルモネラ属菌: 卵や肉類などによる食中毒の原因菌

腸炎ビブリオ: 魚介類などによる食中毒の原因菌

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 109-020

ホルムアルデヒドや有機酸の殺菌・静菌作用によって食品の保存性を高める方法はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 乾燥

2. 塩蔵

3. くん煙

4. 冷蔵

5. 糖漬

■■ Copilot

ホルムアルデヒドや有機酸の殺菌・静菌作用によって食品の保存性を高める方法はくん煙です。したがって、正答は3です。

くん煙は、食品を煙で燻製にする方法で、その煙にはホルムアルデヒドや有機酸などの成分が含まれています。これらの成分には強い殺菌・静菌作用があり、食品の保存性を高める効果があります。

食品の保存方法は多岐にわたります。以下にいくつかの主要な方法をご紹介します:

- 冷蔵・冷凍:低温に保つことで、微生物の増殖を抑え、食品の鮮度を保ちます。

- 塩蔵:塩は水分を抽出し、微生物の生育を阻害します。これは、魚や肉などの保存によく用いられます。

- 砂糖漬け(ジャムや砂糖漬け果物など):砂糖は、同様に水分を抽出し、微生物の生育を阻害します。

- 酢漬け(ピクルスなど):酢は酸性環境を作り出し、多くの微生物の生育を阻害します。

- 乾燥:水分を取り除くことで、微生物の生育を阻害します。乾燥した食品は長期間保存できますが、再加水が必要な場合があります。

- 加熱(煮沸、パスチャライゼーション、灼熱など):高温は微生物を死滅させます。ただし、一部の微生物は高温に耐えることができ、また、食品の風味や栄養価に影響を及ぼす可能性があります。

- 真空パック:酸素を取り除くことで、酸化を防ぎ、好気性微生物の生育を阻害します。

- 保存料の添加:化学物質(例えば、亜硝酸塩や亜硫酸塩)を添加することで、微生物の生育を阻害します。

これらの方法は、単独または組み合わせて使用され、食品の種類や保存期間、保存条件などにより適した方法が選ばれます。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 109-020

■論点 |食品の保存方法

この問題の主な論点は、食品の保存方法とその原理を理解することです。

■解説1|

ホルムアルデヒドや有機酸の殺菌・静菌作用によって食品の保存性を高める方法はくん煙です。くん煙は、木材などの不完全燃焼によって発生する煙に食品をさらすことで、微生物の増殖を抑制し、保存性を高めます。

■解説2|

他の選択肢の食品の保存方法は以下の原理に基づいています。

乾燥: 食品の水分活性を低下させることで、微生物の増殖を抑制

塩蔵: 食品中の塩分濃度を高めることで、微生物の増殖を抑制

冷蔵: 低温による微生物の増殖抑制

糖漬: 食品中の糖分濃度を高めることで、微生物の増殖を抑制

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 106-021

大腸がんのプロモーターはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 12-O-テトラデカノイルホルボール-13-アセテート(TPA)

2. 食塩

3. デオキシコール酸

4. フェノバルビタール

5. 2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ジオキシン

■■ Copilot

大腸がんのプロモーターはデオキシコール酸です。したがって、正答は3です。

デオキシコール酸は、腸内細菌によって胆汁が酵素反応を受けて生じる「二次性胆汁酸」で、大腸がんのプロモーター(発がん促進物質)として知られています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 106-021

■論点 |大腸がんのプロモーター

この問題の主な論点は、発がん物質のプロモーターの概念と、大腸がんのプロモーターとして作用する物質を理解することです。

■解説1|

大腸がんのプロモーターとして最も関連性が高いのはデオキシコール酸です。デオキシコール酸は、胆汁酸の一種であり、大腸内で腸内細菌によって生成されます。デオキシコール酸は、大腸の細胞増殖を促進し、大腸がんの発症リスクを高めます。

■解説2|

他の選択肢の物質は、発がん物質のプロモーターとして作用する可能性がありますが、大腸がんとの関連性はデオキシコール酸よりも低いです。

12-O-テトラデカノイルホルボール-13-アセテート(TPA): 皮膚がんのプロモーター

食塩: 胃がんのプロモーター

フェノバルビタール: 肝がんのプロモーター

2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ジオキシン: 様々な臓器のがんのリスクを高める

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 107-021

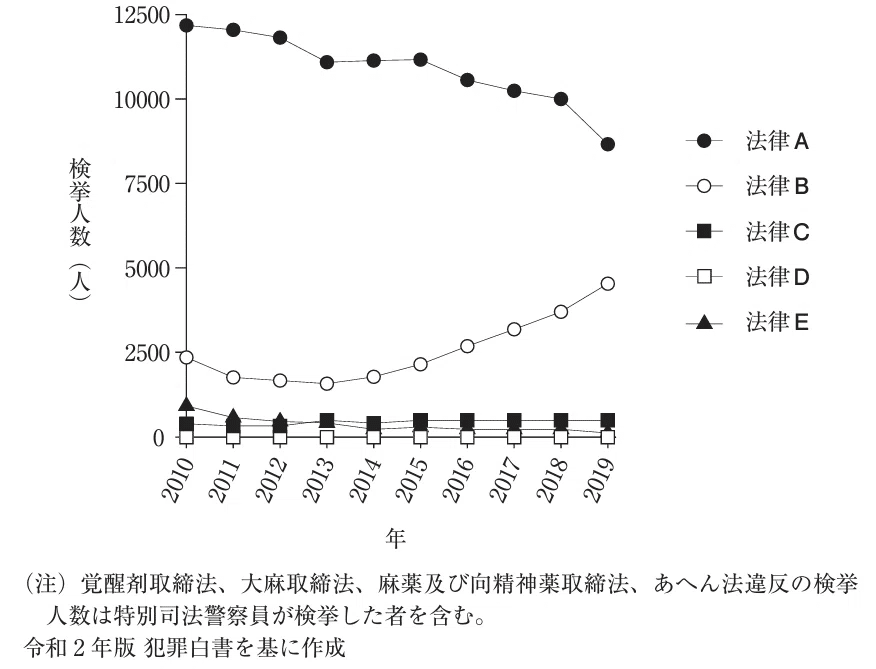

図は、我が国の薬物事犯について、2010年から2019年の法律別検挙人数を示したものである。法律A~Eは、覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法、毒物及び劇物取締法のいずれかである。近年、法律Bによる検挙人数が増加傾向にある。法律Bとして正しいのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 覚醒剤取締法

2. 大麻取締法

3. 麻薬及び向精神薬取締法

4. あへん法

5. 毒物及び劇物取締法

■■ Copilot

図に示される法律Bは大麻取締法です。したがって、正答は2です。

図は2010年から2019年までの日本における薬物事犯の法律別検挙人数を示しており、法律Bによる検挙人数が増加傾向にあることが分かります。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 107-021

■論点 |薬物事犯の検挙状況

この問題の主な論点は、図107_121から近年検挙人数が増加傾向にある薬物関連法を特定することです。

■解説1|

図107_121から、近年検挙人数が増加傾向にある法律Bは大麻取締法です。大麻の乱用は社会問題となっており、検挙人数の増加は乱用の広がりを反映しています。

■解説2|

他の選択肢の法律と規制対象薬物は以下の通りです。

覚醒剤取締法: 覚醒剤

麻薬及び向精神薬取締法: ヘロイン、コカイン、MDMAなど

あへん法: あへん

毒物及び劇物取締法: シアン化物、砒素など

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 108-021

生態系を構成する生物のうち、独立栄養生物はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 一次消費者

2. 二次消費者

3. 高次消費者

4. 分解者

5. 生産者

■■ Copilot

生態系を構成する生物のうち、独立栄養生物は生産者です。したがって、正答は5です。

独立栄養生物(自己栄養生物とも呼ばれます)は、無機物質から有機物質を合成する能力を持つ生物で、光合成を行う植物や藻類、一部の細菌などがこれに該当します。これらの生物は、生態系のエネルギーの源となり、他の生物(消費者や分解者)へとエネルギーを供給します。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 108-021

■論点 |生態系における生物の役割

この問題の主な論点は、生態系における生物の役割を理解し、独立栄養生物を特定することです。

■解説1|

生態系を構成する生物の中で、独立栄養生物は生産者です。生産者は、光合成などによって無機物から有機物を合成し、生態系のエネルギー源となります。

■解説2|

他の選択肢の生物は、生産者が合成した有機物を利用して生活しています。

一次消費者: 植物を食べる草食動物

二次消費者: 草食動物を食べる肉食動物

高次消費者: 二次消費者などを食べる肉食動物

分解者: 動植物の遺体などを分解し、無機物に戻す

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 109-021

シモン反応によって確認できる薬物はどれか。1つ選べ。

■選択肢

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

■■ Copilot

シモン反応によって確認できる薬物はメタンフェタミンです。したがって、正答は1です。

シモン反応は、脂肪族二級アミンの検出に用いられる呈色反応で、特にメタンフェタミンやMDMA(メチレンジオキシメタンフェタミン)の検出に感度が高いです。この反応は覚醒剤の簡易的な検出法として利用されています。

薬物検出法は多岐にわたります。以下にいくつかの主要な方法をご紹介します:

- 尿検査:これは最も一般的な薬物検出法で、特定の薬物またはその代謝物を検出します。尿検査は、コストが低く、手軽に行えるため、広く用いられています。

- 血液検査:血液検査は、薬物の直近の使用を検出するのに有効です。しかし、採血には医療専門家が必要で、尿検査に比べてコストが高くなります。

- 唾液検査:唾液検査は、薬物の直近の使用を検出するのに有効です。唾液検査キットを使用すれば、自宅でも簡単に検査を行うことができます。

- 髪の毛検査:髪の毛には、過去数ヶ月間に摂取した薬物の情報が保存されています。したがって、髪の毛検査は長期間の薬物使用を検出するのに有効です。

- 呼気検査:アルコールのような揮発性のある物質は、呼気から検出することができます。これは、飲酒運転の検出によく用いられます。

- 化学反応による検出:特定の薬物は特定の化学反応を引き起こすため、これを利用して薬物を検出することができます。例えば、マリファン反応やシモン反応などがあります。

これらの方法は、薬物の種類、使用のタイミング、検出の精度などにより適した方法が選ばれます。

他の選択肢については、以下の通りです:

- 選択肢2: アンフェタミン

- 選択肢3: モルヒネ

- 選択肢4: コカイン

- 選択肢5: テトラヒドロカンナビノール

これらの化合物はシモン反応で陰性となります。したがって、正答は選択肢1です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 109-021

■論点 |薬物の確認試験

この問題の主な論点は、薬物の確認試験方法を理解し、シモン反応で確認できる薬物を特定することです。

■解説1|

シモン反応は、二次アミンを検出する呈色反応です。選択肢の中で、二次アミン構造を持つ薬物は選択肢1のメタンフェタミンです。

■解説2|

シモン反応では、二次アミンとニトロプルシドナトリウム、アセトアルデヒドを反応させると青紫色を呈します。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 106-022

代謝物が、主としてメトヘモグロビン血症を引き起こすのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. パラコート

2. ベンゼン

3. 四塩化炭素

4. アニリン

5. n-ヘキサン

■■ Copilot

メトヘモグロビン血症を引き起こす主な代謝物はアニリンです。これは、ヘモグロビンの鉄イオンが酸化されて3価の鉄イオンに変化し、酸素運搬能力が低下することで起こります。選択肢の中で、アニリンはメトヘモグロビン血症を引き起こすことが知られている化学物質です。したがって、正答は選択肢4です。

他の選択肢については、以下の通りです:

- 選択肢1: パラコートはメトヘモグロビン血症の原因とは関連がありません。

- 選択肢2: ベンゼンもメトヘモグロビン血症を引き起こすことは一般的ではありません。

- 選択肢3: 四塩化炭素は肝臓への毒性がありますが、メトヘモグロビン血症を引き起こすことは一般的ではありません。

- 選択肢5: n-ヘキサンは神経系への毒性がありますが、メトヘモグロビン血症を引き起こすことは一般的ではありません。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 106-022

■論点 |有害物質の健康影響

この問題の主な論点は、有害物質の代謝と健康影響を理解し、メトヘモグロビン血症を引き起こす物質を特定することです。

■解説1|

選択肢の中で、代謝物が主としてメトヘモグロビン血症を引き起こすのはアニリンです。アニリンは、体内で代謝されてフェニルヒドロキシルアミンとなり、これがヘモグロビン中の鉄イオンを酸化してメトヘモグロビンを生成します。メトヘモグロビンは酸素を運搬できないため、チアノーゼや呼吸困難などの症状を引き起こします。

■解説2|

他の選択肢の物質も健康影響を引き起こしますが、メトヘモグロビン血症との関連性はアニリンよりも低いです。

パラコート: 肺線維症を引き起こす除草剤

ベンゼン: 白血病などの血液疾患を引き起こす有機溶剤

四塩化炭素: 肝障害や腎障害を引き起こす有機溶剤

n-ヘキサン: 末梢神経障害を引き起こす有機溶剤

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 107-022

化学物質のリスク分析において、「消費者、事業者、行政担当者などの関係者の間で情報及び意見を共有することで相互に意思疎通を図ること」を意味するのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. リスク評価

2. リスク管理

3. リスクコミュニケーション

4. 安全データシート(SDS)制度

5. マニフェスト制度

■■ Copilot

化学物質のリスク分析において、「消費者、事業者、行政担当者などの関係者の間で情報及び意見を共有し、相互に意思疎通を図ること」を意味する用語はリスクコミュニケーションです。リスクコミュニケーションは、リスクに関する情報を開示し、関係者間での理解を深め、適切なリスク管理を行うためのプロセスを指します。したがって、正答は選択肢3です。

他の選択肢については、以下の通りです:

- 選択肢1: リスク評価は、リスクの大きさを評価するプロセスです。

- 選択肢2: リスク管理は、リスク評価に基づいてリスクを管理するための措置を指します。

- 選択肢4: 安全データシート(SDS)制度は、化学物質の安全に関する情報を提供する制度です。

- 選択肢5: マニフェスト制度は、廃棄物の適正な処理を確保するための追跡システムです。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 107-022

■論点 |リスク分析におけるリスクコミュニケーション

この問題の主な論点は、リスク分析におけるリスクコミュニケーションの役割を理解することです。

■解説1|

リスク分析において、「消費者、事業者、行政担当者などの関係者の間で情報及び意見を共有することで相互に意思疎通を図ること」を意味するのはリスクコミュニケーションです。リスクコミュニケーションは、リスク評価の結果を関係者間で共有し、リスク管理の方針を決定するために重要なプロセスです。

■解説2|

他の選択肢は、リスク分析の異なる段階を表しています。

リスク評価: 化学物質の有害性やばく露量を評価し、リスクを推定する

リスク管理: リスクを低減するための対策を検討し、実施する

安全データシート(SDS)制度: 化学物質の危険性や取扱い方法に関する情報を提供する制度

マニフェスト制度: 産業廃棄物の処理過程を管理する制度

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 108-022

ある海域の海水中の化学物質Aの濃度は5×10^(-8)mg/Lであり、この海域に生息するシャチの体内から検出された化学物質Aの濃度は1×10^(-3)mg/kgであった。このときの生物濃縮係数に最も近い値はどれか。1つ選べ。ただし、海水の比重は1.0と近似できるものとする。

■選択肢

1. 5×10^(-5)

2. 5×10^(-3)

3. 1×10^1

4. 2×10^2

5. 2×10^4

■■ Copilot

生物濃縮係数(BCF)は、生物体内の化学物質濃度を周囲の水中の化学物質濃度で割った値です。この値が大きいほど、生物体内に濃縮しやすいことを示します。

問題のデータを用いてBCFを計算すると、以下のようになります:

海水の比重が1.0と近似できるため、1Lの海水の質量は1kgとなります。したがって、上記の式は次のように単純化できます:

よって、生物濃縮係数に最も近い値は選択肢5です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 108-022

■論点 |生物濃縮係数の計算

この問題の主な論点は、生物濃縮係数の定義と計算方法を理解することです。

■解説1|

生物濃縮係数 (BCF) は、生物体内の化学物質濃度と環境中の化学物質濃度の比を表す指標です。BCFの計算式は、

BCF = 生物体内の化学物質濃度 (mg/kg) / 環境中の化学物質濃度 (mg/L)

です。この問題の場合、BCFは、

BCF = 1×10^(-3) mg/kg / 5×10^(-8) mg/L = 2×10^4

となります。選択肢の中で、最も近い値は選択肢5の2×10^4です。

■解説2|

BCFの値が高いほど、生物体内に化学物質が蓄積されやすいことを示します。

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 109-022

遺伝毒性発がん物質のリスク評価に用いられる指標はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 許容一日摂取量

2. 耐容一日摂取量

3. 実質安全量

4. 急性参照用量

5. 無毒性量

■■ Copilot

遺伝毒性発がん物質のリスク評価に用いられる指標は実質安全量です。遺伝毒性発がん物質には一般に閾値がないとされており、摂取量をゼロにしない限り、健康リスクもゼロにならないとの論理から、許容一日摂取量(ADI)を設定することができません。そのため、遺伝毒性発がん物質には適切なリスク評価と管理が求められ、実質安全量がその指標として用いられます。

他の選択肢については、以下の通りです:

- 選択肢1: 許容一日摂取量(ADI)は、遺伝毒性発がん物質には通常適用されません。

- 選択肢2: 耐容一日摂取量も、遺伝毒性発がん物質には適用されないことが多いです。

- 選択肢4: 急性参照用量は、短期間の曝露に対するリスク評価に用いられる指標です。

- 選択肢5: 無毒性量は、毒性が認められない最大量を指しますが、遺伝毒性発がん物質のリスク評価には通常用いられません。

したがって、正答は選択肢3です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 109-022

■論点 |遺伝毒性発がん物質のリスク評価

この問題の主な論点は、遺伝毒性発がん物質のリスク評価に用いられる指標を理解することです。

■解説1|

遺伝毒性発がん物質のリスク評価に用いられる指標は実質安全量です。実質安全量は、生涯にわたって毎日摂取しても健康に影響がないと推定される量であり、遺伝毒性発がん物質のリスク管理に用いられます。

■解説2|

他の選択肢の指標は、非遺伝毒性発がん物質のリスク評価に用いられる指標です。

許容一日摂取量 (ADI): 一生涯にわたって毎日摂取しても健康に影響がないと推定される量

耐容一日摂取量 (TDI): 一時的に摂取しても健康に影響がないと推定される量

急性参照用量 (ARfD): 一回の摂取で健康に影響がないと推定される量

無毒性量 (NOAEL): 動物実験で有害な影響が認められない最大投与量

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 106-023

オゾン層の破壊作用を有する温室効果ガスはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. メタン

2. 六フッ化硫黄

3. パーフルオロカーボン

4. ハイドロクロロフルオロカーボン

5. ハイドロフルオロカーボン

■■ Copilot

オゾン層の破壊作用を有する温室効果ガスはハイドロクロロフルオロカーボンです。ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)は、オゾン層を破壊する能力があることが知られており、モントリオール議定書によってその使用が段階的に削減されています。したがって、正答は選択肢4です。

他の選択肢については、以下の通りです:

- 選択肢1: メタンは温室効果ガスですが、オゾン層の破壊作用はありません。

- 選択肢2: 六フッ化硫黄は温室効果ガスですが、オゾン層の破壊作用はありません。

- 選択肢3: パーフルオロカーボンは温室効果ガスですが、オゾン層の破壊作用はありません。

- 選択肢5: ハイドロフルオロカーボンは温室効果ガスですが、オゾン層の破壊作用はありません。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 106-023

■論点 |オゾン層破壊と温室効果

この問題の主な論点は、オゾン層破壊物質と温室効果ガスの違いを理解し、両方の作用を持つ物質を特定することです。

■解説1|

選択肢の中で、オゾン層の破壊作用を有する温室効果ガスはハイドロクロロフルオロカーボン (HCFC) です。HCFCは、フロン類の一種であり、オゾン層を破壊するだけでなく、温室効果も持ちます。

■解説2|

他の選択肢の物質は、オゾン層破壊物質または温室効果ガスですが、両方ではありません。

メタン, 六フッ化硫黄: 温室効果ガス

パーフルオロカーボン (PFC): 温室効果ガスであり、一部はオゾン層破壊係数を持つものもある

ハイドロフルオロカーボン (HFC): 温室効果ガス

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 107-023

2-ナフチルアミンが生体内で代謝的活性化されてニトレニウムイオンを生じる過程において、最初に起こる代謝反応はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. エポキシ化

2. N-ヒドロキシ化

3. グルクロン酸抱合

4. 硫酸抱合

5. アセチル抱合

■■ Copilot

2-ナフチルアミンが生体内で代謝的活性化されてニトレニウムイオンを生じる過程において、最初に起こる代謝反応はN-ヒドロキシ化です。この反応は、CYP1A2によるもので、次いで硫酸抱合もしくはN-アセチル基転移酵素によるアセチル抱合により代謝的活性化されてニトレニウムイオンを生じます。したがって、正答は選択肢2です。

他の選択肢については、以下の通りです:

- 選択肢1: エポキシ化は、この文脈では最初の代謝反応ではありません。

- 選択肢3: グルクロン酸抱合は、一般的には解毒反応の一部であり、この場合の最初の代謝反応ではありません。

- 選択肢4: 硫酸抱合は、N-ヒドロキシ化の後に起こる可能性があります。

- 選択肢5: アセチル抱合も、N-ヒドロキシ化の後に起こる代謝反応です。

2-ナフチルアミンは、生体内で代謝的活性化を受けることで、発がん性を持つニトレニウムイオンに変換される可能性があります。この過程は、以下のステップで進行します:

- N-ヒドロキシ化: 2-ナフチルアミンは最初に、肝臓の酵素CYP1A2によってN-ヒドロキシ化されます。この反応により、N-ヒドロキシ-2-ナフチルアミンが生成されます。

- 硫酸抱合またはアセチル抱合: N-ヒドロキシ化された中間体は、さらに硫酸抱合酵素やN-アセチル基転移酵素によって代謝されます。これにより、より反応性の高いニトレニウムイオンが形成されることがあります。

- DNAとの結合: 形成されたニトレニウムイオンは、DNAと反応してアディニンやグアニン残基と共有結合を形成することがあります。これにより、DNAの損傷や変異が引き起こされ、発がん性が発現する可能性があります。

この代謝過程は、2-ナフチルアミンが膀胱癌などの発がん性を示す原因となることが知られています。そのため、2-ナフチルアミンは国際がん研究機関(IARC)によってヒトに対する発がん性があると分類されています。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 107-023

■論点 |代謝的活性化

この問題の主な論点は、発がん性物質の代謝的活性化の過程を理解し、2-ナフチルアミンの最初の代謝反応を特定することです。

■解説1|

2-ナフチルアミンが生体内で代謝的活性化されてニトレニウムイオンを生じる過程において、最初に起こる代謝反応はN-ヒドロキシ化です。N-ヒドロキシ化は、アミノ基 (-NH2) にヒドロキシル基 (-OH) が付加される反応であり、ニトロソ化合物やニトロ化合物などの活性代謝物を生成する重要なステップです。

■解説2|

他の選択肢の代謝反応は、N-ヒドロキシ化の後段階で起こる可能性があります。

エポキシ化: 二重結合にエポキシド基が付加される反応

グルクロン酸抱合, 硫酸抱合, アセチル抱合: 解毒化反応

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 108-023

近年、我が国において水道の水源として年間取水量が最も多いのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 河川水

2. 伏流水

3. ダム水

4. 湖沼水

5. 井戸水

■■ Copilot

近年、日本において水道の水源として年間取水量が最も多いのは河川水です。令和元年(2019年)のデータによると、新たに取水する淡水補給量のうち、河川水が約75億m³/年で構成比約73%を占めています。したがって、正答は選択肢1です。

他の選択肢については、以下の通りです:

- 選択肢2: 伏流水は河川水に比べて取水量が少ないです。

- 選択肢3: ダム水も河川水に比べて取水量が少ないです。

- 選択肢4: 湖沼水も河川水に比べて取水量が少ないです。

- 選択肢5: 井戸水も河川水に比べて取水量が少ないです。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 108-023

■論点 |水道の水源

この問題の主な論点は、日本における水道の水源とその利用状況を理解することです。

■解説1|

近年、我が国において水道の水源として年間取水量が最も多いのはダム水です。ダムは、河川水を貯留する施設であり、安定した水量を確保できるため、水道の水源として広く利用されています。

■解説2|

他の選択肢の水源も水道の水源として利用されていますが、ダム水よりも取水量は少ないです。

河川水: 直接取水される

伏流水: 地下水の一種

湖沼水: 湖や沼の水

井戸水: 地下水を汲み上げたもの

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 109-023

以下の生体組織のうち、放射線に対する感受性が最も高いのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 神経組織

2. 造血組織

3. 皮膚組織

4. 筋肉組織

5. 脂肪組織

■■ Copilot

放射線に対する感受性が最も高い生体組織は造血組織です。細胞分裂が盛んで、分化の程度が低い細胞ほど放射線感受性が高いとされており、骨髄にある造血幹細胞は、血中の各種血液細胞に分化する細胞であり、放射線感受性が非常に高いです。したがって、正答は選択肢2です。

他の選択肢については、以下の通りです:

- 選択肢1: 神経組織は成体では細胞分裂をしないため、放射線に強いことが知られています。

- 選択肢3: 皮膚組織は放射線感受性が高い部類に入りますが、造血組織ほどではありません。

- 選択肢4: 筋肉組織は放射線に強いことが知られています。

- 選択肢5: 脂肪組織も放射線に強い組織です。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 109-023

■論点 |放射線感受性

この問題の主な論点は、放射線に対する生体組織の感受性の違いを理解することです。

■解説1|

以下の生体組織の中で、放射線に対する感受性が最も高いのは造血組織です。造血組織は、血液細胞を産生する組織であり、細胞分裂が活発なため、放射線の影響を受けやすいです。

■解説2|

他の選択肢の生体組織は、造血組織よりも放射線に対する感受性が低いです。

神経組織: 細胞分裂がほとんど起こらないため、放射線に対する感受性は低い

皮膚組織: 表皮細胞は細胞分裂が活発なため、放射線の影響を受けやすいが、造血組織よりも感受性は低い

筋肉組織: 細胞分裂がほとんど起こらないため、放射線に対する感受性は低い

脂肪組織: 細胞分裂がほとんど起こらないため、放射線に対する感受性は低い

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 106-024

水道水の塩素消毒において、殺菌力が最も強いのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. HClO

2. ClO-

3. Cl-

4. NH2Cl

5. NHCl2

■■ Copilot

水道水の塩素消毒において、殺菌力が最も強いのはHClO(次亜塩素酸)です。HClOは強い酸化剤として作用し、細菌や微生物の細胞壁を破壊し、細胞内の酵素やタンパク質と反応して機能を停止させることで殺菌作用を示します。したがって、正答は選択肢1です。

他の選択肢については、以下の通りです:

- 選択肢2: ClO-(次亜塩素酸イオン)はHClOに比べて殺菌力が低いです。

- 選択肢3: Cl-(塩化物イオン)は殺菌力を持ちません。

- 選択肢4: NH2Cl(モノクロラミン)は殺菌力がありますが、HClOほどではありません。

- 選択肢5: NHCl2(ジクロラミン)も殺菌力がありますが、HClOほどではありません。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 106-024

■論点 |水道水の塩素消毒

この問題の主な論点は、水道水の塩素消毒における殺菌効果の仕組みを理解することです。

■解説1|

水道水の塩素消毒において、殺菌力が最も強いのは HClO (次亜塩素酸) です。次亜塩素酸は、塩素が水に溶解した際に生成される物質であり、強い酸化作用によって微生物の細胞膜や酵素を破壊し、殺菌効果を発揮します。

■解説2|

他の選択肢の物質は、殺菌力が弱いか、または殺菌効果がありません。

ClO- (次亜塩素酸イオン): 次亜塩素酸と平衡状態にあり、殺菌力は次亜塩素酸よりも弱い

Cl- (塩化物イオン): 殺菌効果なし

NH2Cl (モノクロラミン), NHCl2 (ジクロラミン): アンモニアと塩素が反応して生成される物質で、殺菌力は次亜塩素酸よりも弱い

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 107-024

公共用水域の水質汚濁に関する「人の健康の保護に関する環境基準」において、基準値が「検出されないこと」と定められているのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. カドミウム

2. ヒ素

3. アルキル水銀

4. トリクロロエチレン

5. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

■■ Copilot

公共用水域の水質汚濁に関する「人の健康の保護に関する環境基準」で、基準値が「検出されないこと」と定められているのはアルキル水銀です。この基準は、水質が人の健康に影響を与えないように設定されており、アルキル水銀は非常に毒性が高いため、その検出限界以下であることが求められています。したがって、正答は選択肢3です。

他の選択肢については、以下の通りです:

- 選択肢1: カドミウムには基準値が設定されていますが、「検出されないこと」とは定められていません。

- 選択肢2: ヒ素にも基準値が設定されていますが、「検出されないこと」とは定められていません。

- 選択肢4: トリクロロエチレンにも基準値が設定されていますが、「検出されないこと」とは定められていません。

- 選択肢5: 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素にも基準値が設定されていますが、「検出されないこと」とは定められていません。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 107-024

■論点 |水質汚濁に関する環境基準

この問題の主な論点は、公共用水域の水質汚濁に関する環境基準を理解し、基準値が「検出されないこと」と定められている物質を特定することです。

■解説1|

公共用水域の水質汚濁に関する「人の健康の保護に関する環境基準」において、基準値が「検出されないこと」と定められているのは アルキル水銀 です。アルキル水銀は、メチル水銀など有機水銀化合物の総称であり、水俣病の原因物質として知られています。アルキル水銀は、生物濃縮性が高く、神経毒性を有するため、厳しい基準が設けられています。

■解説2|

他の選択肢の物質も環境基準が設定されていますが、基準値は数値で定められています。

カドミウム, ヒ素: 発がん性や慢性毒性

トリクロロエチレン: 発がん性や神経毒性

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素: メトヘモグロビン血症を引き起こす

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 108-024

水質汚濁指標である溶存酸素量(DO)の測定法はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. インドフェノール法

2. ウインクラー法

3. エチレンジアミン四酢酸(EDTA)による滴定法

4. 硝酸銀滴定法(モール法)

5. ピリジン・ピラゾロン法

■■ Copilot

水質汚濁指標である溶存酸素量(DO)の測定法として最も一般的なのはウインクラー法です。ウインクラー法は、化学分析法の一種で、溶存酸素が酸化剤として反応することを利用して、滴定により溶存酸素量を測定します。したがって、正答は選択肢2です。

他の選択肢については、以下の通りです:

- 選択肢1: インドフェノール法は、アンモニアの測定に使用されます。

- 選択肢3: エチレンジアミン四酢酸(EDTA)による滴定法は、水の硬度を測定する際に使用されます。

- 選択肢4: 硝酸銀滴定法(モール法)は、塩化物イオンの測定に使用されます。

- 選択肢5: ピリジン・ピラゾロン法は、溶存酸素の測定には使用されません。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 108-024

■論点 |水質汚濁指標の測定方法

この問題の主な論点は、水質汚濁指標である溶存酸素量 (DO) の測定方法を理解することです。

■解説1|

溶存酸素量 (DO) の測定法は ウインクラー法 です。ウインクラー法は、試料水にマンガン塩とアルカリ性ヨウ化カリウム溶液を加えて、溶存酸素を酸化マンガンとして固定し、その後酸性下でヨウ素を遊離させ、チオ硫酸ナトリウムで滴定する方法です。

■解説2|

他の選択肢の測定方法は、異なる水質項目の測定に用いられます。

インドフェノール法: アンモニア性窒素の測定

エチレンジアミン四酢酸(EDTA)による滴定法: 硬度の測定

硝酸銀滴定法(モール法): 塩化物イオンの測定

ピリジン・ピラゾロン法: シアン化物イオンの測定

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 109-024

地上部での光化学オキシダントの生成に関与する主な非電離放射線はどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 遠赤外線

2. 近赤外線

3. 可視光線

4. UV-A

5. UV-C

■■ Copilot

地上部での光化学オキシダントの生成に関与する主な非電離放射線はUV-Aです。UV-Aは地上に到達し、光化学反応を引き起こすことでオキシダントの生成に寄与します。一方で、UV-Cは成層圏に存在するオゾン層に吸収され、ほとんど地上に到達しないため、地上部での光化学オキシダントの生成にはほとんど寄与しません。したがって、正答は選択肢4です。

他の選択肢については、以下の通りです:

- 選択肢1: 遠赤外線は光化学オキシダントの生成には関与しません。

- 選択肢2: 近赤外線も光化学オキシダントの生成には関与しません。

- 選択肢3: 可視光線は光化学オキシダントの生成には関与しますが、UV-Aほどではありません。

- 選択肢5: UV-Cは上述の通り、光化学オキシダントの生成にはほとんど寄与しません。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 109-024

■論点 |光化学オキシダントの生成

この問題の主な論点は、光化学オキシダントの生成メカニズムを理解し、関与する非電離放射線を特定することです。

■解説1|

地上部での光化学オキシダントの生成に関与する主な非電離放射線は UV-A です。UV-Aは、窒素酸化物や揮発性有機化合物などの光化学反応を促進し、オゾンやPANなどの光化学オキシダントを生成します。

■解説2|

他の選択肢の非電離放射線は、光化学オキシダントの生成にはほとんど関与しません。

遠赤外線, 近赤外線, 可視光線: エネルギーが低いため、光化学反応を起こしにくい

UV-C: オゾン層によって吸収されるため、地表に到達しない

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 106-025

指定感染症*の治療・検査時に使用された医療用マスクを滅菌せずに廃棄する際の分類として、適切なのはどれか。1つ選べ。*感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において規定

■選択肢

1. 産業廃棄物

2. 事業系一般廃棄物

3. 感染性一般廃棄物

4. 特別管理産業廃棄物

5. 感染性産業廃棄物

■■ Copilot

指定感染症の治療・検査時に使用された医療用マスクを滅菌せずに廃棄する際の分類は、感染性一般廃棄物です。感染性廃棄物は、人に感染する恐れがある病原体を含んだ廃棄物であり、医療関係機関等から排出される廃棄物の中で、感染性のあるものが特別管理一般廃棄物の対象となります。したがって、正答は選択肢3です。

他の選択肢については、以下の通りです:

- 選択肢1: 産業廃棄物は法令で決められた20種類の廃棄物を指し、医療用マスクは含まれません。

- 選択肢2: 事業系一般廃棄物は、感染性廃棄物ではない廃棄物の分類です。

- 選択肢4: 特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物の中でも特に管理が必要なものを指しますが、医療用マスクは含まれません。

- 選択肢5: 感染性産業廃棄物は、産業廃棄物の中で感染性のあるものを指しますが、医療用マスクは一般廃棄物に分類されます。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 106-025

■論点 |感染性廃棄物の分類

この問題の主な論点は、感染性廃棄物の分類とその処理方法を理解することです。

■解説1|

指定感染症の治療・検査時に使用された医療用マスクを滅菌せずに廃棄する際の分類として適切なのは、感染性一般廃棄物です。感染性一般廃棄物は、感染症の病原体を含む可能性のある廃棄物であり、特別な処理方法が定められています。

■解説2|

他の選択肢の分類は、以下の通りです。

産業廃棄物: 事業活動に伴って生じる廃棄物で、感染性の有無に関わらず分類される

事業系一般廃棄物: 事業活動に伴って生じる廃棄物で、感染性のないもの

特別管理産業廃棄物: 感染性産業廃棄物の中でも、特に有害性が高いもの

感染性産業廃棄物: 産業廃棄物の中でも、感染性のあるもの

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 107-025

医療機関により廃棄される未使用の注射針が該当する区分として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 事業系一般廃棄物

2. 家庭系一般廃棄物

3. 特別管理一般廃棄物

4. 特別管理産業廃棄物

5. 非感染性廃棄物

■■ Copilot

この問題は、医療機関により廃棄される未使用の注射針がどの区分に該当するかを問うものです。

注射針は、未使用であっても、感染性廃棄物と同等の扱いをします。したがって、選択肢1(事業系一般廃棄物)、2(家庭系一般廃棄物)、および5(非感染性廃棄物)は該当しません。

特別管理一般廃棄物は、爆発性、毒性、感染性など健康や生活環境に係る被害を生じるおそれがあるようなもので、政令で定められている廃棄物のことです²。しかし、注射針のような鋭利なものは該当しません。したがって、選択肢3(特別管理一般廃棄物)も該当しません。

以上のことから、正解は4. 特別管理産業廃棄物です。特別管理産業廃棄物とは、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して扱わなければならない産業廃棄物のことで、代表例としては、感染性産業廃棄物、すなわち、医療機関等から排出される血液や血液が含まれるチューブ、使用済み注射針、及び、破損したガラス製品といった鋭利な物などがあります。このように、未使用の注射針も特別管理産業廃棄物として扱われます。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 107-025

■論点 |医療廃棄物の分類

この問題の主な論点は、医療廃棄物の分類とその処理方法を理解することです。

■解説1|

医療機関により廃棄される未使用の注射針が該当する区分として、最も適切なのは特別管理産業廃棄物です。特別管理産業廃棄物は、感染性や毒性などにより、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのある廃棄物であり、厳格な処理が求められます。

■解説2|

他の選択肢の分類は、以下の通りです。

事業系一般廃棄物: 事業活動に伴って生じる廃棄物で、感染性のないもの

家庭系一般廃棄物: 家庭から排出される廃棄物

特別管理一般廃棄物: 一般廃棄物の中でも、有害性が高いもの

非感染性廃棄物: 感染性のない廃棄物

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 108-025

病院薬剤部において高カロリー輸液を調製する際に排出される廃棄物のうち、感染性廃棄物と同等の取扱いとするのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 輸液バッグのゴム栓のアルコール消毒に用いたガーゼ

2. 輸液バッグへ薬液を添加するのに用いた注射筒

3. 輸液バッグへ薬液を添加するのに用いた注射針

4. 輸液バッグへ添加する薬液を取って空になったバイアル

5. 調製時に用いたディスポーザブル手袋

■■ Copilot

病院薬剤部において高カロリー輸液を調製する際に排出される廃棄物のうち、感染性廃棄物と同等の取扱いとするのは輸液バッグへ薬液を添加するのに用いた注射針です。感染性廃棄物とは、血液や病理廃棄物、病原微生物に関連した試験等に用いられた物や血液等が付着する鋭利なものや感染症病床や手術室等において治療、検査等に使用された後排出されたものなどのことです。ただし、血液等が付着していなくても鋭利なものは、感染性廃棄物と同等に扱います。したがって、正答は選択肢3です。

他の選択肢については、以下の通りです:

- 選択肢1: 輸液バッグのゴム栓のアルコール消毒に用いたガーゼは、感染性廃棄物と同等に扱う必要はありません。

- 選択肢2: 輸液バッグへ薬液を添加するのに用いた注射筒も、感染性廃棄物と同等に扱う必要はありません。

- 選択肢4: 輸液バッグへ添加する薬液を取って空になったバイアルも、感染性廃棄物と同等に扱う必要はありません。

- 選択肢5: 調製時に用いたディスポーザブル手袋も、感染性廃棄物と同等に扱う必要はありません。

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 108-025

■論点 |病院における廃棄物の処理

この問題の主な論点は、病院における廃棄物の分類とその処理方法を理解することです。

■解説1|

病院薬剤部において高カロリー輸液を調製する際に排出される廃棄物のうち、感染性廃棄物と同等の取扱いとするのは、輸液バッグへ薬液を添加するのに用いた注射針です。注射針は、血液や体液に接触する可能性があるため、感染性廃棄物として扱われます。

■解説2|

他の選択肢の廃棄物は、感染性廃棄物とは異なる処理方法がとられます。

輸液バッグのゴム栓のアルコール消毒に用いたガーゼ: 非感染性廃棄物

輸液バッグへ薬液を添加するのに用いた注射筒: 非感染性廃棄物

輸液バッグへ添加する薬液を取って空になったバイアル: 非感染性廃棄物

調製時に用いたディスポーザブル手袋: 非感染性廃棄物

必須問題【衛生】 ■科目|衛生|問 109-025

下図は、環境基本法で規定されている7種類の公害(典型七公害)の種類別公害苦情件数の推移を示したものである。アに該当するのはどれか。1つ選べ。

■選択肢

1. 悪臭

2. 振動

3. 水質汚濁

4. 騒音

5. 大気汚染薬剤師国家試験 図 https://note.com/matsunoya_note

■■ Copilot

環境基本法で規定されている7種類の公害、通称「典型七公害」には以下のものが含まれます:

- 大気汚染: 工場や自動車からの排出ガス、火山活動などによって引き起こされる大気中の汚染です。健康被害や生態系への影響が懸念されます。

- 水質汚濁: 生活排水や工場排水などによって川や海の水質が悪化することです。生物への影響や飲料水の安全性が問題となります。

- 土壌汚染: 重金属や有機溶剤などが土壌に浸透し、汚染を引き起こすことです。農業への影響や地下水の汚染が心配されます。

- 騒音: 道路交通、工事現場、家庭内の騒音など、人が不快に感じる音です。生活の質の低下や健康への悪影響があります。

- 振動: 建設作業や交通によって引き起こされる地面の揺れです。建物への損傷や人々の不快感が問題です。

- 地盤沈下: 地下水の過剰な汲み上げなどによって地盤が沈下する現象です。インフラへの影響が懸念されます。

- 悪臭: 工場や家庭からの排出物による不快な臭いです。生活環境への影響があります。

公害苦情件数の推移については、令和3年度のデータによると、全国の公害苦情受付件数は73,739件で、前年度に比べ7,818件の減少が見られました。典型七公害の苦情は51,395件で、前年度に比べ4,728件の減少しています。

令和3年度の公害苦情件数で最も割合が多い苦情は、大気汚染に関するもので、全体の17.5%を占めています。これは「焼却(野焼き)」による苦情が12,877件と最も多く、次いで「工事・建設作業」による苦情が11,908件であることからも明らかです。騒音に関する苦情は、前年度に比べ1,104件減少しましたが、大気汚染に関する苦情の割合が最も高いです。

令和3年度における騒音に関する苦情の件数は、全公害苦情受付件数の中で16.1%を占めています。これは、全国の公害苦情受付件数73,739件のうち、騒音に関する苦情が11,908件であることに基づいています。

Ref.

総務省|公害等調整委員会| 令和3年度公害苦情調査 (soumu.go.jp)

総務省|報道資料|令和3年度公害苦情調査結果の概要 (soumu.go.jp)

令和3年度騒音規制法等施行状況調査の結果について | 報道発表資料 | 環境省 (env.go.jp)

■■Gemini 1.5 Pro

■科目|衛生|問 109-025

■論点 |公害苦情の推移

この問題の主な論点は、図109_125から近年増加傾向にある公害の種類を特定することです。

■解説1|

図109_125から、近年増加傾向にあり、アに該当する公害は騒音です。騒音は、工場や建設工事、交通機関など様々な発生源があり、都市化や生活様式の変化に伴って増加しています。

■解説2|

他の選択肢の公害は、近年減少傾向にあります。

悪臭, 振動, 水質汚濁, 大気汚染: 環境対策の進展や産業構造の変化などにより減少

このコンテンツの制作者|

滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD

■Facebook プロフィール

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

■X (Former Twitter) プロフィール

https://twitter.com/YukihoTakizawa

CONTACT|

mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

Here;

https://note.com/matsunoya_note/n/nb7cdcca315e0

|

参考資料|

厚生労働省ホームページ / 薬剤師国家試験のページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakuzaishi-kokkashiken/index.html

|過去の試験問題及び解答

第109回(令和6年2月17日、2月18日実施)

第108回(令和5年2月18日、2月19日実施)

第107回(令和4年2月19日、2月20日実施)

第106回(令和3年2月20日、2月21日実施)

第105回(令和2年2月22日、23日実施)

第104回(平成31年2月23、2月24日実施)

第103回(平成30年2月24、2月25日実施)

第102回(平成29年2月25、2月26日実施)

第101回(平成28年2月27、2月28日実施)

第100回(平成27年2月28、3月1日実施)

第99回(平成26年3月1、2日実施)

第98回(平成25年3月2、3日実施)

第97回(平成24年3月3、4日実施)

■ 過去の薬剤師国家試験の結果

第109回(令和6年2月17日、18日実施)[PDF形式:2,589KB][2.6MB]第108回(令和5年2月18日、19日実施)[PDF形式:471KB][471KB]

第107回(令和4年2月19日、20日実施)[PDF形式:803KB][803KB]

第106回(令和3年2月20日、21日実施)[PDF形式:871KB][871KB]

第105回(令和2年2月22日、23日実施)[PDF形式:371KB][371KB]

第104回(平成31年2月23、2月24日実施)[PDF形式:620KB][620KB]

https://note.com/matsunoya_note/n/n5810f08b628c

いかがでしたか?前回の4年前の集計と比較して、文章での解説を省略して、グラフだけで見せるアプローチにしてみました。

薬学生の皆さんは、ぜひ、グラフから分析と考察に挑戦してみてください。

今日はこの辺で、

それではまた

お会いしましょう。

Your best friend

Mats & BLNt

よろしければ、こちらもどうぞ

matsunoya|note

マガジンをお気に入りに登録してください!

薬剤師国家試験対策ノートはここでしか手に入らないe-ラーニング教材と学習空間。ワンストップでお届けいたします。

薬剤師国家試験対策ノート on note|matsunoya|note

お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!

Here;

https://note.com/matsunoya_note/n/nb7cdcca315e0

ここから先は

¥ 500

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note で誰でもいつでも学習できる、 https://note.com/matsunoya_note はそんな場にしたい。あなたのサポートがあれば、それは可能です。サポート感謝します!松廼屋 matsunoya