薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 生物 第106回-第109回 全20問 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4, Copilot

こんにちは!Mats & BLNtです。

matsunoya_note から、薬剤師国家試験の論点解説をお届けします。

苦手意識がある人も、この機会に、必須問題【生物】 を一緒に完全攻略しよう!

今回は、2024年2月に実施された最新の薬剤師国家試験までの4回分、第106回薬剤師国家試験-第109回薬剤師国家試験 必須問題【生物】全20問の論点解説を powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4, Copilot との対話を基盤にして一挙公開します。

GPT4, Copilot との対話を基盤にした論点解説と Gemini 1.5 Pro との対話を基盤にした論点解説を両方掲載していますので、追加の情報を得られ、また、両者の回答を比較することも可能です。

薬剤師国家試験の勉強法は色々ありますが、必須問題を一通り解いてみて、そこから自分に合った勉強法の傾向と対策を立てることは効率的な方法のひとつです。

Matsunoya品質の論点解説でサクッと学べば、それはそれで、薬剤師国家資格取得に向け走り出すきっかけになると思います。

薬剤師にしかできない仕事がある。

さあ、はじめよう。

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/ndb3c493a2524

薬剤師国家試験対策ノート|論点解説 必須問題 生物 第106回-第109回 全20問 powered by Gemini 1.5 Pro, Google AI Studio & GPT4, Copilot

1. 論点一覧 全20問 必須問題【生物】

問番号は[試験の回]-[問番号]です。問番号順に並んでいます。

まず、論点を確認しましょう。

薬剤師国家試験問題 必須問題【生物】第106回 - 第109回

論点:

■■Gemini 1.5 Pro

生物 論点リスト (問106-011 から 問109-015)

問番号 |論点

問106-011 ヒトの胃における幽門の位置

問107-011 排卵の開始を誘発するホルモン

問108-011 人体骨格における仙骨の位置

問109-011 第8脳神経が伝える感覚

問106-012 副腎皮質の束状層から分泌されるホルモン

問107-012 尿素回路の代謝中間体であるオルニチンの構造

問108-012 ヒトの脳における心臓血管中枢の位置

問109-012 独立したDNAを持つ細胞小器官

問106-013 上皮細胞における微小管の分布

問107-013 DNAからタンパク質合成までの過程におけるスプライシング

問108-013 アポトーシス細胞表面に露出するホスファチジルセリンの構造

問109-013 核内受容体のリガンドの前駆体となるビタミン

問106-014 Michaelis-Mentenの速度論に従う酵素の基質濃度と反応初速度

問107-014 細胞分裂後期における動原体の役割

問108-014 cAMPによって活性化されるリン酸化酵素

問109-014 コレステロール輸送を担う血漿リポタンパク質

問106-015 真菌の特徴

問107-015 リケッチアを病原体とする感染症

問108-015 自然免疫系が認識するグラム陰性菌の特徴的な構造

問109-015 MHCクラスⅠとクラスⅡの両方で抗原提示できる免疫担当細胞

2. 試験問題 全20問 必須問題【生物】

論点を確認し終わったら、問題を解いてみましょう。

2. 試験問題 全20問の後に、3. 論点解説 全20問があります。

わからなかった問題に関して、論点解説を読み、重点的に復習してみましょう。正解だった問題も、時間があったら、解説を確認するとよいです。

薬剤師国家試験問題 必須問題【生物】第106回 - 第109回

・正答の選択肢を一つ選んでください。

生物|問 106-011

ヒトの胃及びその周辺の模式図において、幽門はどれか。

■選択肢

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

106_111

生物|問 107-011

女性の月経周期において、排卵直前に分泌量が急激に増加してピークに達し、排卵の開始を誘発するホルモンはどれか。

■選択肢

1. 黄体形成ホルモン(LH)

2. オキシトシン

3. プロラクチン

4. ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)

5. プロゲステロン

生物|問 108-011

下図は、人体骨格の模式図である。1~5のうち、仙骨はどれか。

■選択肢

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

108_111

生物|問 109-011

第8脳神経によって主に伝えられる感覚はどれか。

■選択肢

1. 嗅覚

2. 視覚

3. 聴覚

4. 味覚

5. 触覚

生物|問 106-012

副腎皮質の束状層から分泌されるホルモンはどれか。

■選択肢

1. コルチゾール

2. アルドステロン

3. テストステロン

4. ノルアドレナリン

5. アドレナリン

生物|問 107-012

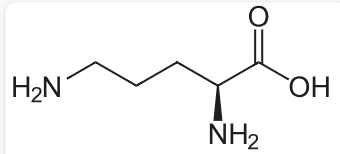

尿素回路の代謝中間体であるオルニチンはどれか。

■選択肢

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

107_112

生物|問 108-012

下図は、ヒトの脳の正中矢状断面図である。1~5のうち、血圧調節をつかさどる心臓血管中枢(血管運動中枢とも呼ぶ)を含むのはどれか。

■選択肢

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

108_112

生物|問 109-012

真核細胞の核内のDNAとは別に、独立したDNAを遺伝情報として有する細胞小器官はどれか。

■選択肢

1. ペルオキシソーム

2. ミトコンドリア

3. リソソーム

4. ゴルジ体

5. 小胞体

生物|問 106-013

タンパク質で作られた線維性の構造物の上皮細胞内外の分布を図で示した。矢印で示した構造が微小管である図はどれか。図中の灰色の丸(●)は、細胞核を示す。

■選択肢

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

106_113

生物|問 107-013

図は、真核生物においてDNA上の遺伝子からタンパク質が作られるまでの過程を示している。矢印[ア]で示す反応はどれか。

■選択肢

1. 転写

2. 逆転写

3. スプライシング

4. RNA干渉

5. 翻訳

107_113

生物|問 108-013

アポトーシス細胞の細胞表面に露出してマクロファージによる貪食を促すホスファチジルセリンはどれか。

■選択肢

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

108_113

生物|問 109-013

核内受容体のリガンドの前駆体となるビタミンはどれか。

■選択肢

1. ナイアシン

2. ピリドキシン

3. パントテン酸

4. レチノール

5. ビオチン

生物|問 106-014

Michaelis-Menten の速度論に従う酵素について、至適温度における基質濃度[S]と反応初速度vの関係、及び、この酵素のミカエリス定数Kmと最大反応速度Vmaxを示したグラフとして正しいのはどれか。

■選択肢

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

106_114

生物|問 107-014

図は、細胞分裂後期にある細胞の様子を示している。図中のAで示された構造体はどれか。

■選択肢

1. 紡錘体

2. 中心体

3. 核小体

4. 動原体

5. 収縮環

107_114

生物|問 108-014

サイクリックAMP(cAMP)の結合により活性化されるリン酸化酵素はどれか。

■選択肢

1. アデニル酸シクラーゼ

2. cAMPホスホジエステラーゼ(PDEⅢ)

3. プロテインキナーゼA

4. プロテインキナーゼB(Akt)

5. プロテインキナーゼC

生物|問 109-014

血漿リポタンパク質のうち、その組成に占めるコレステロールの割合が最も高く、肝臓から全身の組織へのコレステロール輸送を主として担うのはどれか。

■選択肢

1. キロミクロン

2. 超低密度リポタンパク質(VLDL)

3. 中間密度リポタンパク質(IDL)

4. 低密度リポタンパク質(LDL)

5. 高密度リポタンパク質(HDL)

生物|問 106-015

真菌に関する記述として、正しいのはどれか。

■選択肢

1. 原核生物である。

2. 芽胞を形成する。

3. 細胞壁の主成分はセルロースである。

4. コレステロールを合成する。

5. 80S リボソームを有する。

生物|問 107-015

リケッチアを病原体とする感染症はどれか。

■選択肢

1. 梅毒

2. 熱帯熱マラリア

3. オンコセルカ症(河川盲目症)

4. ツツガムシ病

5. 日本脳炎

生物|問 108-015

自然免疫系に認識される、グラム陰性菌に特徴的な構造はどれか。

■選択肢

1. フラジェリン

2. ペプチドグリカン

3. リポ多糖(LPS)

4. 二本鎖RNA(dsRNA)

5. β-グルカン

生物|問 109-015

主要組織適合遺伝子複合体(MHC)のクラスⅠ分子とクラスⅡ分子の両方で抗原提示できる免疫担当細胞はどれか。

■選択肢

1. 樹状細胞

2. キラーT細胞

3. 好中球

4. 巨核球

5. 制御性T細胞

3. 論点解説 全20問 必須問題【生物】

薬剤師国家試験問題 必須問題【生物】第106回 - 第109回

Creator: Yukiho Takizawa, PhD

Tool: Copilot powered by GPT4 & Google AI Studio by Gemini 1.5 Pro

Date: 2024/ 05/13

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/ndb3c493a2524

Matsunoya|薬剤師国家試験対策ノート

生物|問 106-011 ■正答| 4

ヒトの胃及びその周辺の模式図において、幽門はどれか。

■選択肢

1

2

3

4

5

図| 106_111

■■Copilot

生物|問 106-011

■解説|

胃は、上腹部に左よりにある臓器で、肝臓左葉の後ろに存在しています。以下に胃の構造と部位について詳しく説明します。

噴門部 (Cardia): 食道とつながる胃の入り口部分を指します。具体的には、食道側2cmと胃側2cm、計4cmの領域が噴門部と定義されています。

胃底 (Fundus): 胃の天井に当たる部分です。胃底は胃の上部に位置し、幽門部から遠い部分です。

胃体 (Body): 胃の大部分を占める中央部です。胃体は食物の一時的な貯蔵場所であり、平滑筋による蠕動運動で食物を混ぜ合わせます。

幽門部 (Pylorus): 十二指腸とつながる胃の出口部分を指します。幽門部には幽門括約筋が存在しており、胃の中で食物が粥状になったら開いて十二指腸へ送り出す役割を果たします。

これらの部位は、胃の機能や消化過程において重要な役割を果たしています。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 106-011

■論点 |ヒトの胃における幽門の位置

この問題の主な論点は、ヒトの胃の模式図において幽門がどこにあるかを特定することです。

■解説1|

幽門は、胃の出口であり、十二指腸につながる部分です。胃の内容物は、幽門を通過して十二指腸に送られ、そこでさらに消化が行われます。幽門には幽門括約筋があり、この筋肉の収縮によって胃の内容物の通過を調節しています。

胃の各部の名称と役割は以下の通りです。

• 噴門 (1): 食道と胃の接続部分。

• 胃底部 (2): 胃の上部、ドーム状の部分。

• 胃体部 (3): 胃の中央部分、大部分を占める。

• 幽門部 (4): 胃の下部、十二指腸につながる部分。

• 幽門洞 (5): 幽門部の内側にくぼんだ部分。

■解説2|

模式図において、選択肢 4 は胃の下部、十二指腸につながる部分を示しており、これは幽門部の位置と一致します。したがって、選択肢 4 が正答です。

生物|問 107-011 ■正答| 1

女性の月経周期において、排卵直前に分泌量が急激に増加してピークに達し、排卵の開始を誘発するホルモンはどれか。

■選択肢

黄体形成ホルモン(LH)

オキシトシン

プロラクチン

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)

プロゲステロン

■■Copilot

生物|問 107-011

■解説|

排卵直前に分泌量急増: 月経周期において、排卵直前には特定のホルモンが急激に増加します。このホルモンは排卵の開始を誘発します。

黄体形成ホルモン (LH): このホルモンは排卵直前に分泌量が増加し、卵胞から卵子を放出するプロセスを開始します。この増加を「LHサージ」と呼びます。

正解: したがって、正解は1番の「黄体形成ホルモン (LH)」です。

排卵と月経周期について詳しく説明します。

月経周期とは?

月経周期は、月経の初日から次の月経開始の前日までの期間を指します。一般的に、女性は排卵から約14日後に月経(生理)が始まります。月経周期は個人差があり、25日から38日の範囲で変動することがありますが、その変動は6日以内とされ、これを正常周期と呼びます。

卵巣周期と排卵

卵巣周期は、卵子が育ち排卵される周期を指します。以下に卵巣周期の詳細を示します。

卵胞期 (Follicular Phase):

卵巣周期の初めに、15~20個の原始卵胞が成長を始めます。

卵胞刺激ホルモン(FSH)によって原始卵胞から一次卵胞への発育が促進されます。

一次卵胞はさらに成熟して二次卵胞になります。

通常、これらの卵胞のうち1個だけが発育し、卵子が放出されます。他の卵胞は退化し閉鎖卵胞となります。

排卵期 (Ovulatory Phase):

排卵直前に、卵巣から急激に大きくなる成熟卵胞(グラーフ卵胞)が形成されます。

LH(黄体形成ホルモン)の急激な増加(LHサージ)があり、卵胞が破裂して卵子が排出されます。

黄体期 (Luteal Phase):

排卵後、破裂した卵胞は黄体に変化します。

黄体はプロゲステロンを分泌し、子宮内膜を妊娠前期に変化させます。

受精が起こらない場合、黄体は退化して月経出血を促します。

この周期を繰り返すことで、女性は月経周期を経験します

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 107-011

■論点 |排卵の開始を誘発するホルモン

この問題の主な論点は、女性の月経周期において、排卵直前に分泌量が急激に増加し、排卵の開始を誘発するホルモンを特定することです。

■解説1|

女性の月経周期は、卵胞期、排卵期、黄体期に分けられます。それぞれ異なるホルモンが分泌され、子宮内膜や卵巣の状態を変化させます。排卵は、卵胞期から黄体期への移行期に起こり、成熟した卵胞から卵子が放出される現象です。

選択肢に挙げられたホルモンの役割は以下の通りです。

• 黄体形成ホルモン(LH): 下垂体前葉から分泌されるホルモン。卵胞の成熟を促進し、排卵直前に急激に増加して排卵を誘発する。

• オキシトシン: 下垂体後葉から分泌されるホルモン。子宮の収縮や乳汁分泌を促進する。

• プロラクチン: 下垂体前葉から分泌されるホルモン。乳腺の発達や乳汁分泌を促進する。

• ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG): 妊娠時に胎盤から分泌されるホルモン。黄体の維持を促進する。

• プロゲステロン: 黄体から分泌されるホルモン。子宮内膜の増殖や維持を促進する。

■解説2|

LHは、排卵直前に急激に増加する唯一のホルモンです。このLHサージと呼ばれる現象によって、卵胞が破裂し、卵子が放出されます。したがって、選択肢 1 が正答です。

その他のホルモンは、排卵の開始に直接関与していません。オキシトシンは分娩時や授乳時に重要な役割を果たし、プロラクチンは乳汁分泌に関与します。hCGは妊娠の維持に重要であり、プロゲステロンは子宮内膜の準備や妊娠の維持に関与します。

生物|問 108-011 ■正答| 4

下図は、人体骨格の模式図である。1~5のうち、仙骨はどれか。

■選択肢

1

2

3

4

5

図| 108_111

■■Copilot

生物|問 108-011

■論点 |仙骨の特定

この問題の主な論点は、人体骨格模式図における仙骨を特定することです。

■解説1|

仙骨の位置: 仙骨は、脊椎の一部であり、背骨の下端近くに位置しています。

構造: 仙骨は、腰椎と尾椎の間にあり、数個の椎骨が癒合して形成されています。

正答: 図中で仙骨を示す番号は4番であり、これが正答です。

■解説2|

形状: 人体では、仙骨は大きな三角形をしており、その広い面が後方を向いています。

機能: 頑丈な構造であるため重要な支持役割を果たし、上半身からの重量を下肢へと分散させます。

選択理由: 正答4番が選択される理由は、模式図上で唯一三角形状の部位が示されているからです。

仙骨は脊椎の中でも特に重要な部分であり、腰椎と尾椎の間に位置し、数個の椎骨が癒合して一つの大きな骨を形成しています。この骨は、人体の重量を支え、歩行や立ち上がりなどの動作を可能にするための基盤となっています。また、仙骨は骨盤とも連結しており、下半身の安定に寄与しています。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 108-011

■論点 |人体骨格における仙骨の位置

この問題の主な論点は、人体骨格の模式図において、仙骨がどこにあるかを特定することです。

■解説1|

仙骨は、脊椎の下部に位置する骨で、5つの仙椎が癒合して形成されています。骨盤を構成する重要な骨であり、上半身の体重を下半身に伝える役割を果たします。仙骨は、腸骨と関節を形成し、仙腸関節を構成しています。

骨の位置と名称は以下の通りです。

• 頭蓋骨 : 頭部を構成する骨。

• 肩甲骨 : 肩の部分に位置する骨。

• 肋骨 : 胸部を構成する骨。

• 仙骨 : 脊椎の下部に位置する骨。

• 大腿骨 : 太ももの部分に位置する骨。

■解説2|

模式図において、選択肢 4 は脊椎の下部、骨盤の部分を示しており、これは仙骨の位置と一致します。したがって、選択肢 4 が正答です。

他の選択肢は、仙骨とは異なる骨を示しています。これらの骨は、人体骨格の異なる部位に位置し、それぞれ異なる機能を持っています。

生物|問 109-011 ■正答| 3

第8脳神経によって主に伝えられる感覚はどれか。

■選択肢

嗅覚

視覚

聴覚

味覚

■■Copilot

生物|問 109-011

■解説|

第8脳神経は「脳神経の中で特殊感覚神経に分類されます。

特殊感覚には嗅覚、視覚、聴覚、平衡感覚が含まれます。

第8脳神経は主に聴覚を伝える役割を果たしています。

したがって、正答は3番の「聴覚」です。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 109-011

■論点 |第8脳神経が伝える感覚

この問題の主な論点は、第8脳神経が主に伝える感覚を特定することです。

■解説1|

脳神経は、脳から直接伸びる12対の神経で、それぞれ異なる機能を持っています。第8脳神経は、内耳神経とも呼ばれ、聴覚と平衡感覚を伝える役割を担っています。

選択肢に挙げられた感覚と対応する脳神経は以下の通りです。

• 嗅覚: 第1脳神経(嗅神経)

• 視覚: 第2脳神経(視神経)

• 聴覚: 第8脳神経(内耳神経)

• 味覚: 第7脳神経(顔面神経)と第9脳神経(舌咽神経)

■解説2|

第8脳神経は、内耳の蝸牛と前庭器官から情報を脳に伝達します。蝸牛は聴覚を担当し、音の振動を電気信号に変換して脳に伝えます。前庭器官は平衡感覚を担当し、頭の傾きや回転などの情報を脳に伝えます。したがって、選択肢 3 が正答です。

他の選択肢は、それぞれ異なる脳神経によって伝えられる感覚です。嗅覚は嗅神経、視覚は視神経、味覚は顔面神経と舌咽神経によって伝えられます。

生物|問 106-012 ■正答| 1

副腎皮質の束状層から分泌されるホルモンはどれか。

■選択肢

コルチゾール

アルドステロン

テストステロン

ノルアドレナリン

アドレナリン

■■Copilot

生物|問 106-012

■解説|

副腎皮質は外側から被膜→球状層→束状層→網状層と呼ばれます。

球状層からは鉱質コルチコイドが分泌されます。

束状層からは糖質コルチコイドが分泌されます。

網状層からは副腎性男性ホルモン(アンドロゲン)が分泌されます。

したがって、正答は1番の「コルチゾール」です。

副腎皮質ホルモンは、体内のさまざまな機能を調節する重要な役割を果たしています。コルチゾールは糖質代謝や免疫応答に関与し、アルドステロンはナトリウムとカリウムのバランスを調整します。

副腎皮質ホルモンについて詳しく説明します。

副腎皮質ホルモンとは

副腎皮質ホルモンは、副腎の外側の皮質部分で合成されるステロイドホルモンの総称です。これらのホルモンは、体内のさまざまな機能を調節する重要な役割を果たしています。

以下に、副腎皮質ホルモンの主な効果と役割を詳しく説明します。

鉱質コルチコイド:

電解質代謝の調節: アルドステロンという鉱質コルチコイドは、ナトリウムとカリウムのバランスを調整します。これにより、体内の浸透圧を維持し、血圧や体液量を調節します。

水分保持: アルドステロンは腎臓でナトリウムを再吸収させ、水分を保持します。

糖質コルチコイド:

抗炎症作用: コルチゾールという糖質コルチコイドは、炎症を抑える働きを持ちます。これにより、アレルギー反応や自己免疫疾患の症状を軽減します。

免疫抑制作用: コルチゾールは免疫系の活性を抑制し、移植手術後の免疫拒絶反応を防ぎます。

アンドロゲン(男性ホルモン):

副腎からも一部分泌されるアンドロゲンは、男性に限らず女性においても存在します。これは男性化作用を持ち、体毛の成長などに関与します。

副腎皮質ホルモンは、生命維持に不可欠な役割を果たしており、適切なバランスで作用することが重要です。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 106-012

■論点 |副腎皮質の束状層から分泌されるホルモン

この問題の主な論点は、副腎皮質の束状層から分泌されるホルモンを特定することです。

■解説1|

副腎は、腎臓の上に位置する内分泌器官で、皮質と髄質に分かれています。副腎皮質は、球状層、束状層、網状層の3層構造からなり、それぞれ異なるホルモンを分泌します。

• 球状層: ミネラルコルチコイド(アルドステロンなど)を分泌し、電解質バランスの調節に関与します。

• 束状層: グルココルチコイド(コルチゾールなど)を分泌し、糖代謝や抗炎症作用に関与します。

• 網状層: 性ホルモン(アンドロゲンなど)を分泌し、男性ホルモンの補助的な役割を果たします。

選択肢に挙げられたホルモンと分泌部位は以下の通りです。

• コルチゾール: 副腎皮質の束状層から分泌されます。

• アルドステロン: 副腎皮質の球状層から分泌されます。

• テストステロン: 主に精巣から分泌される男性ホルモンです。副腎皮質からも少量分泌されます。

• ノルアドレナリンおよびアドレナリン: 副腎髄質から分泌されるホルモンで、ストレス反応に関与します。

■解説2|

コルチゾールは、糖新生を促進し、血糖値を上昇させる作用があります。また、抗炎症作用や免疫抑制効果も持ちます。ストレスに対する反応にも関与し、身体がストレスに対処できるようにエネルギーを供給します。したがって、選択肢 1 が正答です。

他の選択肢は、副腎の異なる部位から分泌されるホルモンや、異なる機能を持つホルモンです。アルドステロンは電解質バランスの調節、テストステロンは男性の性徴や生殖機能に関与します。ノルアドレナリンとアドレナリンは、心拍数や血圧の上昇など、身体の闘争・逃走反応に関与します。

生物|問 107-012 ■正答| 1

尿素回路の代謝中間体であるオルニチンはどれか。

■選択肢

1

2

3

4

5

図| 107_112

■■Copilot

生物|問 107-012

■解説|

尿素回路は、有毒なアンモニアを無毒な尿素に変換するための代謝回路です。

オルニチンは尿素回路の中間体であり、以下の反応を経て尿素が生成されます。

カルバモイルリン酸の合成:

グルタミンおよびグルタミン酸から遊離されたアンモニアは、カルバモイルリン酸シンテターゼⅠによってカルバモイルリン酸に変換されます。

この反応には2分子のATPが消費されます。

尿素回路の反応:

オルニチンカルバモイルトランスフェラーゼによって、カルバモイルリン酸がオルニチンと縮合し、シトルリンが生成されます。

シトルリンは細胞質に輸送され、アルギニノコハク酸へと変換されます。

アルギニノコハク酸→アルギニン:

アルギニノコハク酸はアルギニノコハク酸シンテターゼによってアスパラギン酸と縮合し、アルギニノコハク酸が生成されます。

アルギニン→オルニチン:

アルギニンはアルギナーゼによって加水分解され、尿素とオルニチンが生成されます。

したがって、正答は1番の「オルニチン」です。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 107-012

■論点 |尿素回路の代謝中間体であるオルニチンの構造

この問題の主な論点は、与えられた選択肢の中から、尿素回路の代謝中間体であるオルニチンの構造を特定することです。

■解説1|

オルニチンは、尿素回路において重要な役割を果たす非タンパク質性アミノ酸です。尿素回路は、体内で発生するアンモニアを無毒化する代謝経路であり、肝臓で行われます。オルニチンは、この回路の中でカルバモイルリン酸と結合してシトルリンを生成し、最終的に尿素を生成する過程に関与します。

オルニチンの構造は、以下のような特徴を持っています。

• 5つの炭素原子: オルニチンは、5つの炭素原子からなる鎖状のアミノ酸です。

• 2つのアミノ基: 分子の両端にアミノ基(-NH2)を持ちます。

• 1つのカルボキシル基: 分子の片端にカルボキシル基(-COOH)を持ちます。

■解説2|

選択肢の中で、これらの特徴を全て持つのは選択肢 1 のみです。選択肢 1 は、5つの炭素原子からなる鎖状構造を持ち、両端にアミノ基、片端にカルボキシル基を持つため、オルニチンの構造と一致します。

他の選択肢は、アミノ基の数やカルボキシル基の位置が異なるため、オルニチンの構造とは異なります。これらの分子は、他のアミノ酸や代謝中間体である可能性がありますが、尿素回路におけるオルニチンの役割を果たすことはできません。

参考情報として提供されたオルニチンの構造と、選択肢 1 を比較すると、両者が一致することが確認できます。したがって、選択肢 1 が正答です。

参考情報:オルニチンの化学構造式

生物|問 108-012 ■正答| 5

下図は、ヒトの脳の正中矢状断面図である。1~5のうち、血圧調節をつかさどる心臓血管中枢(血管運動中枢とも呼ぶ)を含むのはどれか。

■選択肢

1

2

3

4

5

図| 108_112

■■Copilot

生物|問 108-012

■論点 |血圧調節をつかさどる心臓血管中枢の位置

この問題の主な論点は、ヒトの脳の正中矢状断面図において、血圧調節をつかさどる心臓血管中枢(血管運動中枢とも呼ぶ)が位置する部分を特定することです。

■解説1|

心臓血管中枢の位置: 正答は5である。これは、心臓血管中枢がmedulla oblongata(延髄)に位置しているためである。

medulla oblongataの役割: medulla oblongataは、脳幹の一部であり、自律神経系の重要な制御センターが含まれている。

■解説2|

vasomotor center (VMC): VMCもmedulla oblongataに位置しており、これが血圧や他の循環系統のパラメータを調整する役割を果たす。

自律神経系のバランス: VMCは特に自律神経系における交感神経と副交感神経のバランスを保ち、それによって体内環境を安定させている。

したがって、選択肢5が正答である理由は科学的根拠に基づいて明確であり、その他の選択肢ではこの機能を持つ構造体が存在しないためです。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 108-012

■論点 |ヒトの脳における心臓血管中枢の位置

この問題の主な論点は、ヒトの脳の正中矢状断面図において、心臓血管中枢(血管運動中枢)を含む部位を特定することです。

■解説1|

心臓血管中枢は、血圧や心拍数を調節する中枢神経系の一部です。この中枢は、延髄と呼ばれる脳幹の下部に位置し、自律神経系を介して心臓や血管に作用します。心臓血管中枢は、血圧を維持するために、血管の収縮や拡張、心拍数の増減などの調節を行います。心臓血管中枢は延髄の一部です。延髄は、脳幹の下部を構成する構造であり、生命維持に不可欠な機能を制御しています。

■解説2|

図において、選択肢 5 は延髄を示しています。延髄は、脳幹の下部に位置し、脊髄につながる部分です。したがって、選択肢 5 が正答です。

大脳: 高度な認知機能や運動機能を制御します。

間脳: ホルモン分泌や自律神経機能を制御します。

中脳: 視覚や聴覚などの感覚情報処理や運動制御に関与します。

橋: 呼吸や睡眠・覚醒サイクルの調節に関与します。

これらの部位は、それぞれ重要な機能を持っていますが、心臓血管中枢を含むのは延髄のみです。

生物|問 109-012 ■正答| 2

真核細胞の核内のDNAとは別に、独立したDNAを遺伝情報として有する細胞小器官はどれか。

■選択肢

ペルオキシソーム

ミトコンドリア

リソソーム

ゴルジ体

小胞体

■■Copilot

生物|問 109-012

■解説|

ミトコンドリアは真核細胞において、核内のDNAとは別に独自のDNAを持つ細胞小器官です。

ミトコンドリアはエネルギー産生に関与し、ATPの生成を担当しています。

細胞内共生説によれば、ミトコンドリアはバクテリア細胞が真核細胞に共生することによって獲得されたと考えられています。

したがって、正答は2番の「ミトコンドリア」です。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 109-012

■論点 |独立したDNAを持つ細胞小器官

この問題の主な論点は、真核細胞において、核内のDNAとは別に独自のDNAを遺伝情報として持つ細胞小器官を特定することです。

■解説1|

真核細胞には、様々な細胞小器官が存在し、それぞれ異なる機能を担っています。これらの細胞小器官の中で、独自のDNAを持つものは限られており、その起源は細胞内共生説によって説明されています。細胞内共生説によると、ミトコンドリアや葉緑体は、かつて独立した原核生物であったものが、真核細胞に取り込まれて共生するようになったと考えられています。

選択肢に挙げられた細胞小器官の特徴は以下の通りです。

• ペルオキシソーム: 過酸化水素などの活性酸素種を分解する酵素を含んでいます。

• ミトコンドリア: 好気呼吸を行い、細胞に必要なエネルギー(ATP)を産生します。独自のDNAとリボソームを持ちます。

• リソソーム: 細胞内の不要物を分解する酵素を含んでいます。

• ゴルジ体: タンパク質の修飾や選別、輸送に関与します。

• 小胞体: タンパク質の合成や脂質の合成に関与します。

■解説2|

選択肢の中で、独自のDNAを持つのはミトコンドリアのみです。ミトコンドリアDNAは、環状のDNAであり、ミトコンドリア自身のタンパク質合成に必要な遺伝情報をコードしています。この特徴は、ミトコンドリアがかつて独立した原核生物であったことを示唆しています。したがって、選択肢 2 が正答です。

他の選択肢は、核DNAからの情報に基づいて機能する細胞小器官であり、独自のDNAは持ちません。これらの細胞小器官は、真核細胞の進化の過程で分化したと考えられています。

生物|問 106-013 ■正答| 2

タンパク質で作られた線維性の構造物の上皮細胞内外の分布を図で示した。矢印で示した構造が微小管である図はどれか。図中の灰色の丸(●)は、細胞核を示す。

■選択肢

1

2

3

4

5

図| 106_113

■■Copilot

生物|問 106-013

■解説|

微小管の特徴: 微小管はタンパク質で構成された細胞骨格の一部で、細胞の形状維持や物質輸送などに関与しています。

正答の理由: 図106_113では、細胞核周辺に微小管が存在し、細胞内外に分布していることが視覚的に示されており、これが微小管の特徴に合致しています。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 106-013

■論点 |上皮細胞における微小管の分布

この問題の主な論点は、上皮細胞において、タンパク質で作られた線維性の構造物である微小管がどのように分布しているかを特定することです。

■解説1|

微小管は、細胞骨格を構成する重要な要素の一つであり、細胞の形態維持、細胞内物質輸送、細胞分裂などに関与しています。微小管は、チューブリンと呼ばれるタンパク質の重合によって形成され、細胞質全体に張り巡らされています。

上皮細胞は、体表面や内臓の表面を覆う細胞であり、細胞同士が密接に結合してシート状の構造を形成しています。上皮細胞において、微小管は細胞の極性維持や細胞内物質輸送に重要な役割を果たしています。

■解説2|

選択肢の中で、微小管の分布を正しく示しているのは選択肢 2 です。選択肢 2 は、細胞質全体に張り巡らされた微小管が、細胞の中心部から放射状に伸びている様子を示しています。この分布は、微小管が細胞内物質輸送や細胞分裂に関与していることに対応しています。

他の選択肢は、微小管の分布を正しく示していません。

• 選択肢 1: 微小管が細胞膜の直下にのみ存在することを示していますが、これは正しくありません。

• 選択肢 3: 微小管が細胞質全体に無秩序に分布していることを示していますが、これは正しくありません。

• 選択肢 4: 微小管が細胞の基底膜側にのみ存在することを示していますが、これは正しくありません。

• 選択肢 5: 微小管が細胞膜の一部にのみ存在することを示していますが、これは正しくありません。

したがって、選択肢 2 が正答です。

生物|問 107-013 ■正答| 3

図は、真核生物においてDNA上の遺伝子からタンパク質が作られるまでの過程を示している。矢印[ア]で示す反応はどれか。

■選択肢

転写

逆転写

スプライシング

RNA干渉

翻訳

図| 107_113

■■Copilot

生物|問 107-013

■解説|

スプライシング: DNAからRNAへの転写の過程で、余計な部分(イントロン)を切断し、必要な部分(エキソン)を再結合する過程です。

スプライソソーム: スプライシングを担うのは、スプライソソームというタンパク質とRNAの複合体です。

遺伝子発現: スプライシングによって、成熟したmRNAが生成され、遺伝子発現の精度が高まります。

したがって、正答は3番の「スプライシング」です。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 107-013

■論点 |DNAからタンパク質合成までの過程におけるスプライシングの位置

この問題の主な論点は、真核生物においてDNA上の遺伝子からタンパク質が作られるまでの過程において、スプライシングがどの段階で行われるかを特定することです。

■解説1|

真核生物では、遺伝情報はDNA上に存在し、タンパク質合成は細胞質のリボソームで行われます。DNAからタンパク質が合成されるまでの過程は、以下のステップに分けられます。

• 転写: DNA上の遺伝情報がRNAポリメラーゼによってmRNA(メッセンジャーRNA)に転写されます。

• スプライシング: 転写されたmRNA前駆体からイントロンと呼ばれる非コード領域が除去され、エクソンと呼ばれるコード領域が結合されます。

• 成熟mRNAの細胞質への輸送: スプライシングによって成熟したmRNAが核から細胞質へと輸送されます。

• 翻訳: 細胞質のリボソームによってmRNAの情報に基づいてタンパク質が合成されます。

■解説2|

図において、矢印[ア]は、mRNA前駆体からイントロンが除去され、エクソンが結合される過程を示しています。この過程は、スプライシングと呼ばれます。スプライシングは、真核生物特有の現象であり、遺伝子発現の調節やタンパク質の多様性生成に重要な役割を果たしています。したがって、選択肢 3 が正答です。

他の選択肢は、DNAからタンパク質合成までの過程における異なるステップを示しています。

• 転写: DNAからmRNAへの転写

• 逆転写: RNAからDNAへの逆転写

• RNA干渉: siRNAやmiRNAによる遺伝子発現抑制

• 翻訳: mRNAからタンパク質への翻訳

これらのステップは、スプライシングとは異なる段階で行われます。

生物|問 108-013 ■正答| 5

アポトーシス細胞の細胞表面に露出してマクロファージによる貪食を促すホスファチジルセリンはどれか。

■選択肢

1

2

3

4

5

図| 108_113

■■Copilot

生物|問 108-013

■解説1|

ホスファチジルセリンの役割: アポトーシス細胞は細胞表面にホスファチジルセリンを露出させ、「eat me」シグナルとして機能し、マクロファージによる貪食を促進します。

正答の選択: 正答は5番です。図108_113に示された構造式がホスファチジルセリンのものであるため。

■解説2|

細胞膜の非対称性: 通常、ホスファチジルセリンは細胞膜の内側に位置していますが、アポトーシス時には細胞膜の外側に移動し、マクロファージに認識されます。

貪食の促進: ホスファチジルセリンの露出は、アポトーシス細胞が迅速に除去されることを保証し、炎症反応を防ぐ重要なメカニズムです。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 108-013

■論点 |アポトーシス細胞表面に露出するホスファチジルセリンの構造

この問題の主な論点は、与えられた選択肢の中から、アポトーシス細胞の細胞表面に露出してマクロファージによる貪食を促すホスファチジルセリンの構造を特定することです。

■解説1|

アポトーシスは、プログラム細胞死とも呼ばれ、多細胞生物において不要になった細胞や異常な細胞が自ら死滅する現象です。アポトーシス細胞は、細胞膜の成分であるホスファチジルセリンを細胞表面に露出させ、マクロファージなどの貪食細胞に貪食シグナルを送ります。

ホスファチジルセリンは、リン脂質の一種であり、細胞膜の構成成分です。通常、ホスファチジルセリンは細胞膜の内側に分布していますが、アポトーシス細胞では細胞膜の外側に露出します。

■解説2|

選択肢の中で、ホスファチジルセリンの構造を示しているのは選択肢 5 のみです。選択肢 5 は、グリセロール骨格に2つの脂肪酸鎖とリン酸基が結合しており、リン酸基にはセリンというアミノ酸が結合しています。この構造は、参考情報として提供されたホスファチジルセリンの構造式と一致します。

他の選択肢は、ホスファチジルセリンとは異なる構造を持つ脂質やアミノ酸です。これらの分子は、細胞膜の構成成分や生体内の重要な化合物である可能性がありますが、アポトーシス細胞の貪食シグナルとしては機能しません。したがって、選択肢 5 が正答です。

参考情報: ホスファチジルセリンの化学構造式

生物|問 109-013 ■正答| 4

核内受容体のリガンドの前駆体となるビタミンはどれか。

■選択肢

ナイアシン

ピリドキシン

パントテン酸

レチノール

ビオチン

■■Copilot

生物|問 109-013

■解説|

核内受容体は細胞内でホルモンや他の生体分子と結合し、DNA転写を調節する受容体です。

ビタミンA(レチノール)は核内受容体に結合して活性化させるリガンドの一例です。

したがって、正答は4番の「レチノール」です。

細胞シグナル伝達は、細胞外からの情報を細胞内で伝達し、細胞の機能や応答を調節する重要なプロセスです。以下に、核内受容体以外の主な細胞シグナル伝達メカニズムをいくつか紹介します。

Gタンパク質共役型受容体 (GPCR) シグナル伝達:

GPCRは細胞膜に存在し、外部からのシグナルを受け取ります。

GPCRはGタンパク質と結合し、細胞内でシグナル伝達を開始します。

例: アドレナリン受容体、セロトニン受容体など。

チロシンキナーゼ型受容体 (RTK) シグナル伝達:

RTKは細胞膜に存在し、リン酸化されたチロシン残基を介してシグナル伝達を調節します。

例: インスリン受容体、成長因子受容体など。

イオンチャネル型受容体:

イオンチャネルは細胞膜を通じてイオンの流れを制御します。

シグナル伝達はイオンチャネルの開閉によって調節されます。

例: グルタミン酸受容体、アセチルコリン受容体など。

細胞接触型シグナル伝達:

細胞同士が接触して情報を伝達するメカニズムです。

例: セル-セル接触によるシグナル伝達。

これらのシグナル伝達メカニズムは、細胞の生存、成長、分化、応答などに不可欠です。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 109-013

■論点 |核内受容体のリガンドの前駆体となるビタミン

この問題の主な論点は、選択肢の中から、核内受容体のリガンドの前駆体となるビタミンを特定することです。

■解説1|

核内受容体は、細胞質や核内に存在する受容体タンパク質の一種であり、ステロイドホルモンやビタミンA、ビタミンDなどの脂溶性リガンドと結合して、遺伝子発現を調節する役割を担っています。核内受容体のリガンドは、特定の遺伝子の転写を活性化または抑制することで、細胞の増殖、分化、代謝などの様々な生理機能を制御します。

選択肢に挙げられたビタミンとその機能は以下の通りです。

• ナイアシン: NAD+やNADP+の構成成分であり、酸化還元反応に関与します。

• ピリドキシン: ビタミンB6とも呼ばれ、アミノ酸代謝や神経伝達物質の合成に関与します。

• パントテン酸: 補酵素Aの構成成分であり、糖代謝や脂質代謝に関与します。

• レチノール: ビタミンAとも呼ばれ、視覚や細胞の増殖、分化に関与します。レチノイン酸として核内受容体のリガンドとなります。

• ビオチン: 炭水化物、脂質、タンパク質の代謝に関与します。

■解説2|

選択肢の中で、核内受容体のリガンドの前駆体となるのは**レチノール(ビタミンA)**です。レチノールは、体内でレチナールやレチノイン酸に変換され、レチノイン酸はRAR(レチノイン酸受容体)やRXR(レチノイドX受容体)などの核内受容体のリガンドとなります。これらの核内受容体は、細胞の増殖、分化、アポトーシスなどを制御する遺伝子発現を調節します。したがって、選択肢 4 が正答です。

他の選択肢は、重要なビタミンであり、様々な代謝経路や生理機能に関与していますが、核内受容体のリガンドとしては機能しません。

生物|問 106-014 ■正答| 1

Michaelis-Menten の速度論に従う酵素について、至適温度における基質濃度[S]と反応初速度vの関係、及び、この酵素のミカエリス定数Kmと最大反応速度Vmaxを示したグラフとして正しいのはどれか。

■選択肢

1

2

3

4

5

図| 106_114

■■Copilot

■解説1|

ミカエリス・メンテンの速度論: 酵素反応の初速度( v )は、基質濃度[ S ]に依存し、ミカエリス・メンテンの式に従います。

グラフの特徴: 正しいグラフは、基質濃度が増加するにつれて初速度が増加し、ある点で最大反応速度( Vmax)に達し、その後は変化しないことを示します。

■解説2|

ミカエリス定数( Km ): ( Km )は、反応速度が( Vmax )の半分になるときの基質濃度を示します。

選択肢の判断: 選択肢1が正しいグラフであると判断されます。これは、基質濃度と反応初速度の関係がミカエリス・メンテンの速度論に従っているためです。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 106-014

■論点 |Michaelis-Mentenの速度論に従う酵素の基質濃度と反応初速度の関係

この問題の主な論点は、Michaelis-Mentenの速度論に従う酵素において、至適温度における基質濃度[S]と反応初速度vの関係を示すグラフを特定することです。また、そのグラフからミカエリス定数(Km)と最大反応速度(Vmax)を正しく読み取れるかも問われています。

■解説1|

Michaelis-Mentenの速度論は、酵素反応の速度が基質濃度に依存することを説明するモデルです。このモデルによると、基質濃度が低い場合、反応初速度は基質濃度に比例して増加します。しかし、基質濃度がある程度高くなると、酵素が飽和状態になり、反応初速度は一定値に近づきます。この一定値を最大反応速度(Vmax)と呼び、基質濃度がKm(ミカエリス定数)のときの反応初速度はVmaxの半分となります。

Kmは、酵素と基質の親和性を表す指標であり、Km値が小さいほど酵素と基質の親和性が高いことを示します。

■解説2|

選択肢の中で、Michaelis-Mentenの速度論に従う酵素の基質濃度と反応初速度の関係を正しく示しているのは選択肢 1 のみです。選択肢 1 のグラフは、以下の特徴を持っています。

• 基質濃度が低い場合、反応初速度は基質濃度に比例して増加します。

• 基質濃度が高くなるにつれて、反応初速度の増加は緩やかになり、最終的に一定値に近づきます。

• 基質濃度がKmのときの反応初速度はVmaxの半分となります。

このグラフから、KmとVmaxを正しく読み取ることができます。

他の選択肢は、Michaelis-Mentenの速度論に従う酵素の挙動を正しく示していません。

• 選択肢 2: 基質濃度がKmのときの反応初速度がVmaxの半分になっていません。

• 選択肢 3: 反応初速度が基質濃度に対して直線的に増加しており、飽和状態になりません。

• 選択肢 4および5: 基質濃度が低い場合に反応初速度が基質濃度に比例していません。

したがって、選択肢 1 が正答です。

生物|問 107-014 ■正答| 4

図は、細胞分裂後期にある細胞の様子を示している。図中のAで示された構造体はどれか。

■選択肢

紡錘体

中心体

核小体

動原体

収縮環

図| 107_114

■■Copilot

生物|問 107-014

■論点|動原体の識別

この問題の主な論点は、細胞分裂後期にある細胞の構造体を特定することです。

■解説1|

正答: 4、動原体です。

動原体の役割: 細胞分裂後期において、動原体は染色体を引き離す役割を果たします。

識別: 図中のAで示された構造体は、染色体が引き離されている様子から動原体であると識別できます。

■解説2|

動原体の機能: 動原体は細胞分裂時に染色体を反対側へ移動させる役割があります。

他の選択肢の排除: 他の選択肢(紡錘体、中心体、核小体、収縮環)ではこの特定の機能や形状が一致しないため除外されます。

図の解釈: 細胞図では明確に染色質が引き離されており、これは動原体の働きによるものです。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 107-014

■論点 |細胞分裂後期における動原体の役割

この問題の主な論点は、細胞分裂後期にある細胞の模式図において、Aで示された構造体を特定することです。

■解説1|

細胞分裂は、細胞が2つの子細胞に分裂する過程であり、細胞周期の中で重要な段階です。細胞分裂後期は、細胞分裂の過程の一つであり、複製された染色体が細胞の両極に向かって分離する段階です。

細胞分裂後期には、以下の構造体が重要な役割を果たします。

• 紡錘体: 微小管からなる構造体で、染色体を細胞の両極に引き離す役割を担います。

• 中心体: 紡錘体の形成中心となる構造体で、細胞の両極に位置します。

• 核小体: 核内に存在する構造体で、リボソームRNAの合成に関与します。細胞分裂中は消失します。

• 動原体: 染色体の中央部に存在する構造体で、紡錘体微小管と結合して染色体の移動を担います。

• 収縮環: 動物細胞の細胞分裂後期に赤道面に形成される構造体で、細胞質分裂に関与します。

■解説2|

図において、Aで示された構造体は、染色体の中央部に位置し、紡錘体微小管と結合しています。この特徴は、動原体に一致しています。動原体は、紡錘体微小管の牽引力によって染色体を細胞の両極に引き離す役割を担います。したがって、選択肢 4 が正答です。

他の選択肢は、細胞分裂後期に関与する他の構造体ですが、図中のAの位置や特徴とは一致しません。

• 紡錘体: 図ではA以外の部分に描かれています。

• 中心体: 細胞の両極に位置し、Aとは異なります。

• 核小体: 細胞分裂中は消失するため、図中には存在しません。

• 収縮環: 動物細胞の赤道面に形成され、Aとは異なります。

生物|問 108-014 ■正答| 3

サイクリックAMP(cAMP)の結合により活性化されるリン酸化酵素はどれか。

■選択肢

アデニル酸シクラーゼ

cAMPホスホジエステラーゼ(PDEⅢ)

プロテインキナーゼA

プロテインキナーゼB(Akt)

プロテインキナーゼC

■■Copilot

生物|問 108-014

■論点|サイクリックAMP(cAMP)の結合により活性化されるリン酸化酵素

■解説|

cAMPとプロテインキナーゼA (PKA): cAMPは細胞内で生成され、タンパクリン酸化酵素であるプロテインキナーゼA(PKA)を活性化します。

PKAの役割: PKAはさまざまな酵素やタンパク質をリン酸化し、細胞内のシグナル伝達を調節します。

したがって、正答は3番の「プロテインキナーゼA」です。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 108-014

■論点 |cAMPによって活性化されるリン酸化酵素

この問題の主な論点は、選択肢の中から、サイクリックAMP(cAMP)の結合により活性化されるリン酸化酵素を特定することです。

■解説1|

cAMPは、細胞内シグナル伝達においてセカンドメッセンジャーとして働く重要な分子です。cAMPは、ホルモンや神経伝達物質などの刺激によってアデニル酸シクラーゼが活性化され、ATPから合成されます。cAMPは、様々な細胞内タンパク質に作用し、細胞の機能を調節します。

リン酸化酵素は、タンパク質にリン酸基を転移する酵素であり、タンパク質の活性や機能を調節する重要な役割を担っています。cAMPは、特定のリン酸化酵素を活性化することで、シグナル伝達経路を活性化します。

■解説2|

選択肢の中で、cAMPによって活性化されるリン酸化酵素はプロテインキナーゼA (PKA)です。PKAは、4つのサブユニットからなる酵素で、cAMPが結合すると活性化され、様々なタンパク質をリン酸化します。PKAによるタンパク質のリン酸化は、細胞の代謝、遺伝子発現、イオンチャネルの活性など、様々な生理機能を調節します。したがって、選択肢 3 が正答です。

他の選択肢は、cAMPとは異なるシグナル伝達経路に関与する酵素や、cAMPによって活性化されないリン酸化酵素です。

• アデニル酸シクラーゼ: cAMPを合成する酵素です。

• cAMPホスホジエステラーゼ(PDEⅢ): cAMPを分解する酵素です。

• プロテインキナーゼB(Akt): リン脂質シグナル伝達経路に関与するリン酸化酵素です。

• プロテインキナーゼC: カルシウムイオンやジアシルグリセロールによって活性化されるリン酸化酵素です。

生物|問 109-014 ■正答| 4

血漿リポタンパク質のうち、その組成に占めるコレステロールの割合が最も高く、肝臓から全身の組織へのコレステロール輸送を主として担うのはどれか。

■選択肢

キロミクロン

超低密度リポタンパク質(VLDL)

中間密度リポタンパク質(IDL)

低密度リポタンパク質(LDL)

高密度リポタンパク質(HDL)

■■Copilot

生物|問 109-014

■論点|

血漿リポタンパク質の組成に占めるコレステロールの割合が最も高く、肝臓から全身の組織へのコレステロール輸送を主として担うものを特定することです。

■解説|

低密度リポタンパク質 (LDL): LDLは血漿中でコレステロールを運ぶ役割を果たします。

組成比率: LDLはコレステロールの割合が最も高く、肝臓から全身の組織へのコレステロール輸送を主に担います。

したがって、正答は4番の「低密度リポタンパク質(LDL)」です。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 109-014

■論点 |コレステロール輸送を担う血漿リポタンパク質

この問題の主な論点は、選択肢の中から、組成に占めるコレステロールの割合が最も高く、肝臓から全身の組織へのコレステロール輸送を主として担う血漿リポタンパク質を特定することです。

■解説1|

血漿リポタンパク質は、脂質とタンパク質からなる複合体で、水に溶けにくい脂質を血液中を輸送する役割を担っています。血漿リポタンパク質には、キロミクロン、超低密度リポタンパク質(VLDL)、中間密度リポタンパク質(IDL)、低密度リポタンパク質(LDL)、高密度リポタンパク質(HDL)などがあります。

各リポタンパク質は、脂質組成や機能が異なり、以下のような特徴があります。

• キロミクロン: 小腸で吸収された脂質を肝臓や末梢組織に輸送します。

• VLDL: 肝臓で合成された脂質を末梢組織に輸送します。

• IDL: VLDLが分解されて生じるリポタンパク質です。

• LDL: IDLがさらに分解されて生じるリポタンパク質で、コレステロールを多く含みます。

• HDL: 末梢組織からコレステロールを回収して肝臓に輸送する役割を担います。

■解説2|

選択肢の中で、組成に占めるコレステロールの割合が最も高く、肝臓から全身の組織へのコレステロール輸送を主として担うのは低密度リポタンパク質(LDL)です。LDLは、コレステロールを多く含むため、「悪玉コレステロール」とも呼ばれます。LDLコレステロール値が高いと、動脈硬化のリスクが高まります。したがって、選択肢 4 が正答です。

他の選択肢は、コレステロール輸送において異なる役割を担っています。

• キロミクロン: 主にトリグリセリドを輸送します。

• VLDL: トリグリセリドとコレステロールを輸送しますが、LDLほどコレステロールの割合は高くありません。

• IDL: LDLとHDLの中間的な性質を持ちます。

• HDL: コレステロールを回収して肝臓に輸送するため、「善玉コレステロール」とも呼ばれます。

生物|問 106-015 ■正答| 5

真菌に関する記述として、正しいのはどれか。

■選択肢

原核生物である。

芽胞を形成する。

細胞壁の主成分はセルロースである。

コレステロールを合成する。

80S リボソームを有する。

■■Copilot

生物|問 106-015

■論点|

真菌に関する記述として正しいものを特定します。

■解説|

真菌 (Fungi):

真菌は、独自の特性を持つ生物群です。

正しい記述は、80Sリボソームを有するです。

したがって、正答は5番の「80Sリボソームを有する」です。

真菌(Fungi)は、真核生物であり、いわゆる「カビ」やキノコが属するグループです。以下に、真菌の特性について詳しく解説します。

特徴

細胞壁:

真菌の細胞壁は、キチンと呼ばれる多糖類で構成されています。

これは植物のセルロースとは異なるものであり、細胞の保護や構造的な強度を提供します。

菌糸体:

真菌は通常、菌糸体と呼ばれる細胞の繋がったネットワークを形成します。

この菌糸体は地下や寄生生活に適した構造で、栄養の取得と分布に役立ちます。

吸収栄養:

真菌は他の生物や有機物を分解し、吸収栄養を取り込むことで生存します。

外部消化と呼ばれ、酵素を分泌して周囲の物質を分解し、その分解物を吸収します。

無色:

多くの真菌は無色ですが、一部の種は色素を持つことがあります。

これにより、さまざまな色や形状のキノコが生まれます。

分類方法および呼称 (学名)

真菌はドメインがEukaryotesで界がFungiの生物です。

学名は属と種名で構成され、例えば酵母は「Saccharomyces cerevisiae」と表記されます。

真菌の分類

子嚢菌門(Ascomycota):

子嚢器と呼ばれる特殊な構造を持つ。

代表的な例: 酵母、エリンギなどのキノコ。

擬子嚢菌門(Basidiomycota):

擬子嚢と呼ばれる構造から胞子を形成。

代表的な例: キノコ、ヒラタケ、アミガサタケ。

糸状菌門(Zygomycota):

糸状体が広がり、糸状菌を形成。

代表的な例: ワラジムシソウ。

粘菌(Slime Molds):

粘菌は変態する生活サイクルを持つ。

代表的な例: モデル生物のディクチオステリウム。

菌類外(Chytridiomycota):

水中の環境に多く見られる。

代表的な例: カエルの皮膚に感染症を引き起こすキトリジウム菌。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 106-015

■論点 |真菌の特徴

この問題の主な論点は、選択肢の中から、真菌に関する正しい記述を特定することです。

■解説1|

真菌は、キノコやカビなど、多様な形態を持つ生物群です。真菌は、動物や植物とは異なる独自の系統であり、以下のような特徴を持っています。

• 真核生物: 細胞核や細胞小器官を持つ真核細胞からなります。

• 細胞壁: 細胞壁を持ちますが、その主成分はセルロースではなく、キチンやグルカンなどの多糖類です。

• 栄養: 独立栄養生物ではなく、従属栄養生物であり、有機物を分解して栄養を得ます。

• リボソーム: 真核生物の特徴である80Sリボソームを持ちます。

• 繁殖: 胞子によって繁殖します。

■解説2|

選択肢の中で、真菌に関する正しい記述は選択肢 5 のみです。真菌は真核生物であり、80Sリボソームを持ちます。

他の選択肢は、真菌の特徴とは異なります。

• 選択肢 1: 真菌は真核生物であり、原核生物ではありません。

• 選択肢 2: 芽胞は細菌が形成する耐久性の高い構造体であり、真菌は形成しません。

• 選択肢 3: 真菌の細胞壁の主成分はキチンやグルカンであり、セルロースではありません。セルロースは植物の細胞壁の主成分です。

• 選択肢 4: コレステロールは動物細胞の細胞膜の構成成分であり、真菌は合成しません。

したがって、選択肢 5 が正答です。

生物|問 107-015 ■正答| 4

リケッチアを病原体とする感染症はどれか。

■選択肢

梅毒

熱帯熱マラリア

オンコセルカ症(河川盲目症)

ツツガムシ病

日本脳炎

■■Copilot

生物|問 107-015

リケッチア感染症は、特殊な種類の細菌によって引き起こされる感染症です。これらの細菌は他の生物の細胞内でしか生きられないため、特異的な感染経路を持ちます。以下にリケッチア感染症について詳しく解説します。

リケッチア感染症の概要

症状:

発熱、重度の頭痛、全身の倦怠感がみられます。

通常は特徴的な発疹も出現します。

刺された部位に黒いかさぶた(痂皮)で覆われた潰瘍ができることがあります。

感染経路:

リケッチア感染症は、ダニ、ノミ、シラミを介して感染します。

これらの昆虫が感染した細菌を宿主から別の宿主に広める役割を果たします(媒介生物と呼ばれます)。

リケッチア属細菌と関連する感染症:

ロッキー山紅斑熱

発疹チフス

エーリキア症

アナプラズマ症

Q熱

診断:

医師は症状からこれらの感染症を疑い、特別な検査を行って診断を確定します。

血液検査や発疹の生検が行われます。

治療:

早期治療が重要です。

抗菌薬(主にドキシサイクリン)を使用して感染を制御します。

リケッチア感染症は、適切な治療で合併症を予防し、回復を促進できる病気です。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 107-015

■論点 |リケッチアを病原体とする感染症

この問題の主な論点は、選択肢の中から、リケッチアを病原体とする感染症を特定することです。

■解説1|

リケッチアは、節足動物によって媒介される偏性細胞内寄生性細菌の一種です。リケッチアは、宿主細胞内で増殖し、様々な疾患を引き起こします。リケッチア感染症は、一般的に発熱、発疹、頭痛などの症状を伴います。

リケッチア感染症には、以下のようなものがあります。

• 発疹チフス: 発しんチフスリケッチア(Rickettsia prowazekii)によって引き起こされる疾患です。

• ツツガムシ病: オリエンティア・ツツガムシ(Orientia tsutsugamushi)によって引き起こされる疾患です。

• ロッキー山紅斑熱: ロッキー山紅斑熱リケッチア、リケッチア・リケッチイ(Rickettsia rickettsii)によって引き起こされる疾患です。

■解説2|

選択肢の中で、リケッチアを病原体とする感染症はツツガムシ病です。ツツガムシ病は、ツツガムシの幼虫に刺されることで感染し、発熱、発疹、頭痛、筋肉痛などの症状が現れます。したがって、選択肢 4 が正答です。

他の選択肢は、リケッチアとは異なる病原体によって引き起こされる感染症です。

• 梅毒: 梅毒トレポネーマによって引き起こされる性感染症です。

• 熱帯熱マラリア: 熱帯熱マラリア原虫によって引き起こされる感染症です。

• オンコセルカ症(河川盲目症): フィラリアの一種であるオンコセルカ・ボルブラスによって引き起こされる感染症です。

• 日本脳炎: 日本脳炎ウイルスによって引き起こされる感染症です。

生物|問 108-015 ■正答| 3

自然免疫系に認識される、グラム陰性菌に特徴的な構造はどれか。

■選択肢

フラジェリン

ペプチドグリカン

リポ多糖(LPS)

二本鎖RNA(dsRNA)

β-グルカン

■■Copilot

生物|問 108-015

■解説|

自然免疫系に認識される、グラム陰性菌に特徴的な構造は「リポ多糖(LPS)」です。LPSはグラム陰性菌の細胞壁外膜成分であり、炎症応答を引き起こす能力を持ちます。自然免疫はLPSを検出し、感染を制御します。この特異性のない記憶メカニズムは、自然免疫にも存在することが示されています。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 108-015

■論点 |自然免疫系が認識するグラム陰性菌の特徴的な構造

この問題の主な論点は、選択肢の中から、自然免疫系によって認識される、グラム陰性菌に特徴的な構造を特定することです。

■解説1|

自然免疫系は、生体が生まれつき持つ防御システムであり、病原体の侵入を感知して排除する役割を担っています。自然免疫系は、病原体に特徴的な分子パターンを認識することで、病原体と非自己を区別しています。

グラム陰性菌は、細胞壁の構造が特徴的な細菌の一種であり、外膜とペプチドグリカン層からなる二重の細胞壁を持ちます。

■解説2|

選択肢の中で、グラム陰性菌に特徴的な構造であり、自然免疫系によって認識されるのは**リポ多糖(LPS)**です。LPSは、グラム陰性菌の外膜に存在する分子で、Toll様受容体4(TLR4)によって認識されます。TLR4は、自然免疫細胞の表面に存在する受容体で、LPSを認識すると炎症性サイトカインの産生など、免疫応答を誘導します。したがって、選択肢 3 が正答です。

他の選択肢は、病原体に特徴的な分子パターンである場合もありますが、グラム陰性菌に特異的な構造ではありません。

• フラジェリン: 細菌の鞭毛を構成するタンパク質で、TLR5によって認識されます。

• ペプチドグリカン: 細菌の細胞壁を構成する成分で、TLR2によって認識されます。

• 二本鎖RNA(dsRNA): ウイルス感染時に産生されるRNAで、TLR3によって認識されます。

• β-グルカン: 真菌の細胞壁を構成する成分で、デクチン-1によって認識されます。

生物|問 109-015 ■正答| 1

主要組織適合遺伝子複合体(MHC)のクラスⅠ分子とクラスⅡ分子の両方で抗原提示できる免疫担当細胞はどれか。

■選択肢

樹状細胞

キラーT細胞

好中球

巨核球

制御性T細胞

■■Copilot

生物|問 109-015

■解説|

主要組織適合遺伝子複合体(MHC)は、免疫応答において重要な役割を果たします。MHCクラスⅠ分子とクラスⅡ分子は異なるタイプの抗原をT細胞に提示します。

MHCクラスⅠ分子:

キラーT細胞(CD8陽性T細胞)にペプチド抗原を提示します。

すべての有核細胞がMHCクラスⅠ分子を持っており、細胞内の抗原物質をペプチドに分解してMHCクラスⅠ分子とともに細胞表面に提示します。

MHCクラスⅡ分子:

ヘルパーT細胞(CD4陽性T細胞)にペプチド抗原を提示します。

樹状細胞、マクロファージ、B細胞などの免疫専門の抗原提示細胞はMHCクラスⅡ分子を発現し、外来性の抗原ペプチドをMHCクラスⅡとともに提示します。

したがって、樹状細胞はMHCクラスⅠ分子とクラスⅡ分子の両方で抗原を提示できる免疫担当細胞です。

■■Gemini 1.5 Pro

生物|問 109-015

■論点 |MHCクラスⅠとクラスⅡの両方で抗原提示できる免疫担当細胞

この問題の主な論点は、選択肢の中から、主要組織適合遺伝子複合体(MHC)のクラスⅠ分子とクラスⅡ分子の両方で抗原提示できる免疫担当細胞を特定することです。

■解説1|

MHCは、免疫系において重要な役割を果たすタンパク質複合体で、抗原提示に関与しています。MHCには、クラスⅠとクラスⅡの2つの種類があり、それぞれ異なる細胞に発現し、異なる種類の抗原を提示します。

• MHCクラスⅠ分子: ほとんど全ての細胞に発現し、細胞内のタンパク質を分解した抗原ペプチドをキラーT細胞に提示します。

• MHCクラスⅡ分子: 抗原提示細胞(APC)と呼ばれる特定の免疫細胞に発現し、細胞外から取り込んだ抗原ペプチドをヘルパーT細胞に提示します。

■解説2|

選択肢の中で、MHCクラスⅠとクラスⅡの両方で抗原提示できる免疫担当細胞は樹状細胞です。樹状細胞は、抗原提示細胞(APC)の中でも最も強力な細胞であり、体内に侵入した病原体や異物を認識し、MHCクラスⅠとクラスⅡの両方で抗原ペプチドを提示することができます。これにより、樹状細胞はキラーT細胞とヘルパーT細胞の両方を活性化し、免疫応答を誘導することができます。したがって、選択肢 1 が正答です。

他の選択肢は、MHCクラスⅠまたはクラスⅡのどちらか一方のみで抗原提示を行う細胞、または抗原提示細胞ではありません。

• キラーT細胞: MHCクラスⅠ分子によって提示された抗原ペプチドを認識し、標的細胞を破壊します。

• 好中球: 細菌などの病原体を貪食する役割を担います。

• 巨核球: 血小板を産生する細胞です。

• 制御性T細胞: 免疫応答を抑制する役割を担います。

これらの解説は、生物学の基本的な概念に基づいており、一般的な情報を提供するものです。もし更に詳細な情報が必要な場合は、専門の文献や資料を参照してください。

■論点解説|

まとめます。復習しましょう。

問011

106-011

ヒトの胃における幽門の位置

幽門は胃の出口で、十二指腸に接続し、内容物の通過を調節する幽門括約筋を持つ。胃は噴門、胃底部、胃体部、幽門部、幽門洞の5つの部分から構成される。

選択肢4は胃の下部、十二指腸に繋がる部分を示し、これは幽門部の位置と一致するため正答。

107-011

排卵の開始を誘発するホルモン

女性の月経周期は卵胞期、排卵期、黄体期に分かれ、それぞれ異なるホルモンが分泌され、子宮内膜や卵巣の状態を変化させる。排卵は卵胞期から黄体期への移行期に起こり、成熟した卵胞から卵子が放出される。

LHは排卵直前に急激に増加する唯一のホルモンであり、このLHサージが排卵を誘発する。他のホルモンは排卵の開始には直接関与しない。

108-011

人体骨格における仙骨の位置

仙骨は脊椎の下部に位置し、5つの仙椎が癒合して形成される。骨盤を構成し、上半身の体重を下半身に伝える役割を持つ。

選択肢4は脊椎の下部、骨盤の部分を示し、これは仙骨の位置と一致するため正答。

109-011

第8脳神経が伝える感覚

脳神経は脳から直接伸びる12対の神経で、それぞれ異なる機能を持つ。第8脳神経(内耳神経)は聴覚と平衡感覚を伝える。

第8脳神経は内耳の蝸牛と前庭器官から情報を脳に伝達し、聴覚と平衡感覚を司るため、選択肢3が正答。

問012

106-012

副腎皮質の束状層から分泌されるホルモン

副腎は腎臓の上に位置する内分泌器官で、皮質と髄質に分かれる。副腎皮質は球状層、束状層、網状層の3層構造を持ち、それぞれ異なるホルモンを分泌する。

コルチゾールは副腎皮質の束状層から分泌され、糖代謝や抗炎症作用に関与するため、選択肢1が正答。

107-012

尿素回路の代謝中間体であるオルニチンの構造

オルニチンは尿素回路において重要な役割を果たす非タンパク質性アミノ酸で、アンモニアを無毒化する代謝経路に関与する。

選択肢1は5つの炭素原子、2つのアミノ基、1つのカルボキシル基を持ち、オルニチンの構造と一致するため正答。

108-012

ヒトの脳における心臓血管中枢の位置

心臓血管中枢は血圧や心拍数を調節する中枢神経系の一部で、延髄と呼ばれる脳幹の下部に位置し、自律神経系を介して心臓や血管に作用する。

選択肢5は延髄を示し、心臓血管中枢を含むため正答。

109-012

独立したDNAを持つ細胞小器官

真核細胞には様々な細胞小器官が存在し、独自のDNAを持つものは限られる。ミトコンドリアや葉緑体は、かつて独立した原核生物であったものが真核細胞に取り込まれて共生するようになったと考えられている(細胞内共生説)。

ミトコンドリアは独自のDNAとリボソームを持ち、環状のDNAがミトコンドリア自身のタンパク質合成に必要な遺伝情報をコードしているため、選択肢2が正答。

問013

106-013

上皮細胞における微小管の分布

微小管は細胞骨格を構成する重要な要素で、細胞の形態維持、細胞内物質輸送、細胞分裂などに関与する。上皮細胞においては、細胞の極性維持や細胞内物質輸送に重要な役割を果たす。

選択肢2は細胞質全体に張り巡らされた微小管が、細胞の中心部から放射状に伸びている様子を示しており、これは微小管の実際の分布と一致するため正答。

107-013

DNAからタンパク質合成までの過程におけるスプライシングの位置

真核生物では、DNA上の遺伝情報がmRNAに転写され、スプライシングを経て成熟mRNAとなり、細胞質のリボソームでタンパク質が合成される。

選択肢3のスプライシングは、mRNA前駆体からイントロンが除去され、エクソンが結合される過程を示しており、図中の矢印[ア]と一致するため正答。

108-013

アポトーシス細胞表面に露出するホスファチジルセリンの構造

アポトーシス細胞は、細胞膜の成分であるホスファチジルセリンを細胞表面に露出させ、マクロファージなどの貪食細胞に貪食シグナルを送る。

選択肢5はグリセロール骨格に2つの脂肪酸鎖とリン酸基が結合しており、リン酸基にはセリンが結合しており、これはホスファチジルセリンの構造と一致するため正答。

109-013

核内受容体のリガンドの前駆体となるビタミン

核内受容体は、ステロイドホルモンやビタミンA、ビタミンDなどの脂溶性リガンドと結合して、遺伝子発現を調節する役割を担う。

レチノール(ビタミンA)は、体内でレチノイン酸に変換され、RARやRXRなどの核内受容体のリガンドとなるため、選択肢4が正答。

問014

106-014

Michaelis-Mentenの速度論に従う酵素の基質濃度と反応初速度の関係

Michaelis-Mentenの速度論は、酵素反応の速度が基質濃度に依存することを説明するモデルである。基質濃度が低い場合、反応初速度は基質濃度に比例して増加するが、基質濃度がある程度高くなると、酵素が飽和状態になり、反応初速度は一定値(Vmax)に近づく。

選択肢1のグラフは、基質濃度が低い場合に反応初速度が基質濃度に比例し、基質濃度が高くなるにつれて反応初速度の増加が緩やかになり、最終的に一定値に近づく様子を示しており、Michaelis-Mentenの速度論と一致するため正答。

107-014

細胞分裂後期における動原体の役割

細胞分裂後期は、複製された染色体が細胞の両極に向かって分離する段階である。

選択肢4の動原体は、染色体の中央部に位置し、紡錘体微小管と結合して染色体の移動を担うため、図中のAと一致し、正答。

108-014

cAMPによって活性化されるリン酸化酵素

cAMPは細胞内シグナル伝達においてセカンドメッセンジャーとして働く重要な分子であり、特定のリン酸化酵素を活性化することで、シグナル伝達経路を活性化する。

選択肢3のプロテインキナーゼA (PKA)は、cAMPが結合すると活性化され、様々なタンパク質をリン酸化することで細胞の機能を調節するため、正答。

109-014

コレステロール輸送を担う血漿リポタンパク質

血漿リポタンパク質は、脂質とタンパク質からなる複合体で、水に溶けにくい脂質を血液中を輸送する役割を担う。各リポタンパク質は、脂質組成や機能が異なる。

選択肢4の低密度リポタンパク質(LDL)は、組成に占めるコレステロールの割合が最も高く、肝臓から全身の組織へのコレステロール輸送を主として担うため、正答。

問015

106-015

真菌の特徴

真菌は、キノコやカビなど、多様な形態を持つ生物群であり、動物や植物とは異なる独自の系統である。

選択肢5の「80Sリボソームを有する」は、真菌が真核生物であることを示す特徴と一致するため、正答。

107-015

リケッチアを病原体とする感染症

リケッチアは、節足動物によって媒介される偏性細胞内寄生性細菌の一種で、宿主細胞内で増殖し、様々な疾患を引き起こす。

選択肢4のツツガムシ病は、ツツガムシの幼虫に刺されることで感染し、リケッチアを病原体とする感染症であるため、正答。

108-015

自然免疫系が認識するグラム陰性菌の特徴的な構造

自然免疫系は、生体が生まれつき持つ防御システムであり、病原体に特徴的な分子パターンを認識することで、病原体と非自己を区別する。

選択肢3のリポ多糖(LPS)は、グラム陰性菌の外膜に存在する分子で、自然免疫細胞の表面に存在する受容体であるTLR4によって認識され、免疫応答を誘導するため、正答。

109-015

MHCクラスⅠとクラスⅡの両方で抗原提示できる免疫担当細胞

MHCは、免疫系において重要な役割を果たすタンパク質複合体で、抗原提示に関与する。MHCクラスⅠとクラスⅡは、それぞれ異なる細胞に発現し、異なる種類の抗原を提示する。

選択肢1の樹状細胞は、抗原提示細胞(APC)の中でも最も強力な細胞であり、MHCクラスⅠとクラスⅡの両方で抗原ペプチドを提示することができるため、正答。

このコンテンツの制作者|

滝沢幸穂(Yukiho.Takizawa)phD

■Facebook プロフィール

https://www.facebook.com/Yukiho.Takizawa

■X (Former Twitter) プロフィール

https://twitter.com/YukihoTakizawa

CONTACT|

mail: info_01.matsunoya@vesta.ocn.ne.jp (Matsunoya Client Support)

tel: 029-872-9676

参考資料|

厚生労働省ホームページ / 薬剤師国家試験のページ

薬剤師国家試験のページ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

過去の試験問題及び解答|

第109回(令和6年2月17日、2月18日実施)

第108回(令和5年2月18日、2月19日実施)

第107回(令和4年2月19日、2月20日実施)

第106回(令和3年2月20日、2月21日実施)

第105回(令和2年2月22日、23日実施)

第104回(平成31年2月23、2月24日実施)

第103回(平成30年2月24、2月25日実施)

第102回(平成29年2月25、2月26日実施)

第101回(平成28年2月27、2月28日実施)

第100回(平成27年2月28、3月1日実施)

第99回(平成26年3月1、2日実施)

第98回(平成25年3月2、3日実施)

第97回(平成24年3月3、4日実施)

過去の薬剤師国家試験の結果|

第109回(令和6年2月17日、18日実施)[PDF形式:2,589KB][2.6MB]

第108回(令和5年2月18日、19日実施)[PDF形式:471KB][471KB]

第107回(令和4年2月19日、20日実施)[PDF形式:803KB][803KB]

第106回(令和3年2月20日、21日実施)[PDF形式:871KB][871KB]

第105回(令和2年2月22日、23日実施)[PDF形式:371KB][371KB]

第104回(平成31年2月23、2月24日実施)[PDF形式:620KB][620KB]

第103回(平成30年2月24、2月25日実施)[PDF形式:457KB]

第102回(平成29年2月25、2月26日実施)[PDF形式:564KB]

第101回(平成28年2月27、2月28日実施)[PDF形式:796KB]

第100回(平成27年2月28、3月1日実施)[PDF形式:2,005KB]

第99回(平成26年3月1、2日実施)[PDF形式:1,116KB]

第98回(平成25年3月2、3日実施)[PDF形式:634KB]

第97回(平成24年3月3、4日実施)[PDF形式:285KB]

いかがでしたか?前回の4年前の集計と比較して、文章での解説を省略して、グラフだけで見せるアプローチにしてみました。

薬学生の皆さんは、ぜひ、グラフから分析と考察に挑戦してみてください。

今日はこの辺で、

それではまた

お会いしましょう。

Your best friend

Mats & BLNt

よろしければ、こちらもどうぞ

matsunoya|note

マガジンをお気に入りに登録してください!

薬剤師国家試験対策ノートはここでしか手に入らないe-ラーニング教材と学習空間。ワンストップでお届けいたします。

薬剤師国家試験対策ノート on note|matsunoya|note

お友達や知り合いに、matsunota_note で学習したeラーニングを勧めてみたい方は、いいね!、口コミ、おススメなど、よろしくお願いします!

|

This magazine "PROMPTS! PROMPTS!" features Matsunoya's unique perspective on prompt input to generation AI and content of output results.

PROMPS! PROMPTS!|matsunoya|note

Here; https://note.com/matsunoya_note/n/ndb3c493a2524

ここから先は

¥ 500

医療、健康分野のリカレント教育における「最強コンテンツ」を note で誰でもいつでも学習できる、 https://note.com/matsunoya_note はそんな場にしたい。あなたのサポートがあれば、それは可能です。サポート感謝します!松廼屋 matsunoya