第5回:競合相手に対する優位性を客観的に確認できるか?

みなさま、こんにちは。

食の6次産業化プロデューサーの松田高政です。

特別講座「新たな時代に新商品・サービスを生み出す能力とは(全11回)」の第5回目のテーマは、「競合相手に対する優位性を客観的に確認できるか?」です。

新しく商品・サービスを開発する時、アイディア段階または試作段階で競争相手の有無を確認し、仮に最終消費者に比較された時に、選ばれる理由(優位性)をはじめから意識して、商品設計に組み込まなければいけません。

分かりやすく言うと、競合相手がいる場合、市場では後出しジャンケンのような状態です。後出しジャンケンで負けるほど、恥ずかしいことはありません。後出しジャンケンで確実に勝てるように、相手のことを客観的に分析し、勝てる理由を作ることが重要です。

では、勝てる理由として、競合相手に対する優位性をいかに確認するか。具体的な手法と事例を見てみましょう。

問題:競合相手に対する優位性を客観的に確認できるか?

【問いかけ】

競合相手に対する競争優位性(外部環境)について、どのような方法や手法で判断を行うか。

理論と手法を学ぶ

【理論・手法】

市場においては競合他社が存在することを前提に、自社の優位性は何か、ターゲットの視点に立って客観的に確認する必要があります。

仮にニッチな市場を想定する場合においても、顧客の課題を解決する方法として、類似または代替商品が多数存在することが想定されます。

このため、まずは同じカテゴリーや商品アイテムがあるかどうか、ネット検索や想定される販路の現場を確認して、ライバルとなる商品の強み・弱みを分析することが求められます。

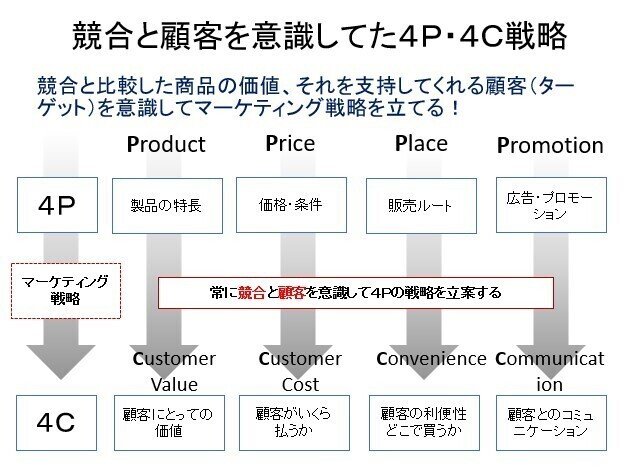

図:競合相手を意識した顧客目線の4P戦略

また、開発した商品を市場導入する場合に、競合相手と比較されることを前提に、4P(製品・価格・流通・宣伝)の観点から、自社のポジショニング(立ち位置・役割)を明確にして、事業全体の基本戦略に反映させることが求められます。

図:ポジショニングマップの例

実際の事例・経験談から学ぶ

写真:のむジュレ

【実際の事例】

競合との優位性としては、基本、原材料の栽培から搾汁(一次加工)・製造(2次加工)すべてを一貫して行っており、トレサビリティが明確な点がありました。

さらには、高知県産果汁、北海道産てんさい糖、国産寒天の3つの原材料だけで構成している商品は、他に例がなく、安全・安心志向が強い販売者・消費者にとっては迷わず購入できる商品であると判断しました。

◇事例:小売店舗及び類似品・競合品の調査

場所:ザ・パントリー ルクア大阪店(大阪・梅田)

①店舗概要

(株)大近が運営する駅中に展開する高級スーパー

梅田駅の地下にあるおしゃれな食品・飲食店街「ルクア」に立地

(株)岡林農園の商品(ドリンク類)も卸事業者を通じて納入している。

卸事業者が商品の改善に期待しており、商品改善後、納入する可能性が高い。

写真:パントリー

②競合・類似商品の調査・分析

現状の商品と差別化を図り、なおかつ後発商品として消費者にとって優れた点を出さないといけない。

○競合商品A

内容量:230g

販売価格:368円

保存温度帯:常温(ただし現場では要冷蔵で売られていた)

特長:コラーゲン1000mg、ビタミンC入り、アロエ果肉入り。紙の外装で分別しやすい、中身が見えるように工夫、色もきれい。

弱点:量が多い、添加物が多い(色素・香料・ゲル化剤)、値段が高い。

写真:競合商品A

○競合商品B

内容量:100g

販売価格:110円

保存温度帯:要冷蔵(資生堂PB商品の隣で売られていた)

特長:みかん濃縮果汁、砂糖、本蕨粉、寒天粉とシンプルな原材料。パッケージもいたってシンプル、地域産品らしい、買いやすい。

弱点:中身とネーミングがあっていない、目立たない

写真:競合商品B

③競合商品・類似商品と比較して(競争優位性)

売り場では上の2商品がメインで販売されており、この店舗で売るには2商品を意識して、独自の優位性を発揮しなければならない。

戦略としては、2商品の優れている部分を参考にしつつ、相手の弱点を意識して、競争優位性を発揮させる。

◆競合優位性【良い点は取り入れ、残念な点は改善する】

外装は競合商品Aの紙ラベルを参考にする(優れた部分を取り入れる)。

量は少なめの180mlにする。

ネーミングは日本語で地域らしく、「のむジュレ」(飲める寒天ゼリー)にする。

国産原材料100%(競合商品Bは砂糖が国産でない)・無添加(大手商品の添加物の多さを逆にPR点として利用)を強調する。

値段は2商品の中間の200円代とする。

まとめ

以上、第5回目の「競合相手に対する優位性を客観的に確認できるか?」はいかがだったでしょうか。

事例では、勝負する場所(販売店)を前もって設定し、そこで比較されるであろう競合商品の良い点・残念な点をお客様目線で分析し、良い点は真似るまたは参考にする。残念な点は改善または反面教師とすることで、比較された時に確実に選んでもらうように商品コンセプトを考えました。

世の中には、ほとんどと言っていいほど、先行して販売している商品・サービスがあります。競合相手のいない、まったく新しい商品・サービスを開発することも重要ですが、そんな市場・チャンスはめったに見つかりません。

今ある商品・サービスの分野でも、競合相手の良い点・残念な点を分析することで、まだまだ後発でも勝てる商品開発は可能です。一度、今ある商品・サービスの強み・弱みを分析してみてください。

次回、第6回は、「商品の価格・事業の損益分岐点を計算できるか?」です。お楽しみに!

そして、もしよかったら「スキ」・「コメント」・「フォロー」など、応援よろしくお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?