楽天大学学長に学ぶ レッドオーシャンで討ち死しないためにやってはいけない5つの事

おはようございます。ドドル カンマネ あおけんです。

30年以上前のアップルが描く未来にようやく現実が追いついてきていることを知り驚愕しています。ビジョナリーすぎなので冒頭でシェアです。

急速に伸びるクリック&コレクト

さて、今日はクリック&コレクト(オンラインで買ってお店で受け取る)が急速に広がっているという海外の記事からスタートです。記事によると、

・コロナ前から急速に成長していたクリック&コレクト型のECがコロナのシャットダウンにより利用者がさらに急激に増えている

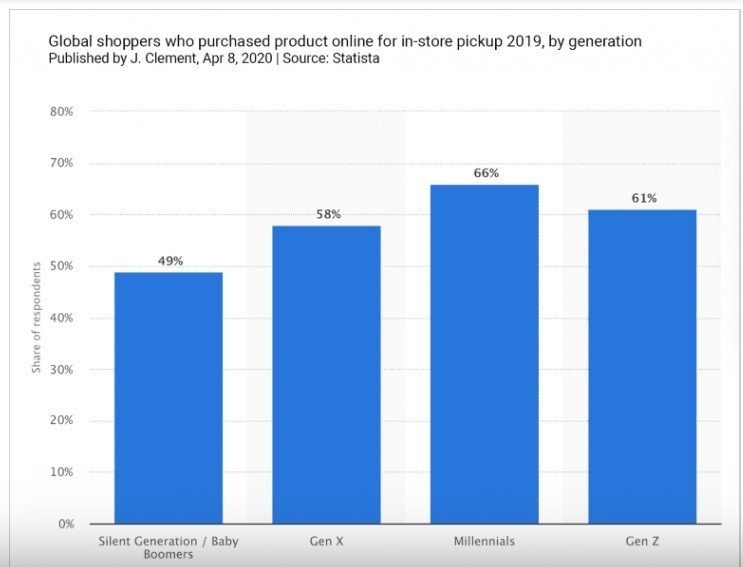

・コロナ前の2019年の調査。年代別に見るとミレニアル世代が最も多く66%、G世代が61%と続く。

ということでクリック&コレクト伸びているんですが、僕らが日本で団塊世代とか団塊Jr.とかいう世代の名称があるのと同じで、アメリカでも世代を表す言葉があります。ちゃんと理解したことがなかったのでこれを機に確認しておきます。

これで見ると、2020年現在では、

・ジェネレーションZ:5~25歳

・ミレニアル:26~40歳

・ジェネレーションX:41~55歳

・ベビーブーマー:56~76歳

ということで、26~40歳のレンジの人たちの66%がECで買ってお店に取りに行くという買い物スタイルを生活に取り入れているということですね。

この世代で切っている、ということは、それぞれ特徴的な志向・嗜好があると思うので、そこはまた別の機会にでも掘り下げてみたいと思います。

ちなみに僕は日本だとベビーブーマー世代なのですが、年齢を聞かれたときはこれからは、ジェネレーションXです、といって煙に巻こうと思います。

PR:あおけんがこれから働くDoddleは、”EC・通販で買った商品を自分が好きな時に、好きな場所で受け取れる”クリック&コレクト”プラットフォーム”です!

ECが生き残るためにやってはいけない5つのこと

さてここからは、昨日の記事の続き、楽天大学学長にECで生き残るためのサバイバル術を学んでいきます。

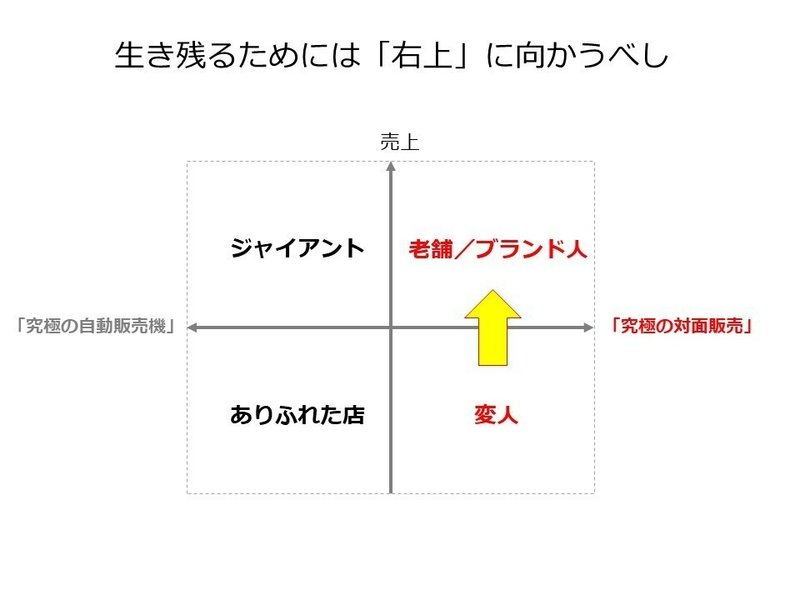

まずは、昨日のおさらいの1枚。

左エリアを目指すと消耗して死んでしまうので、右上を目指そう、という話でした。生き残りたければ、まずは変人たれ!です。

人と違う道を歩み、EC老舗/ブランド人になるべし、と学長は説くわけですが、具体的なアプローチとしてやってはいけないことを5つあげています。僕なりにざっくりサマってみます。

1.売れているものを売ってはいけない

・左側の「自販機」世界は、みんなが欲しがる”人気商品”を扱うので、当然競合が多くなり、買い手からすると一番安いところで買う、という比較モードに入るためモロに価格競争に巻き込まれる。

・老舗は、興味ないと思っていたモノが欲しくなってしまった!、というアプローチ。左側の戦いがラクを売っているのに対して、右側の戦いは、「楽しさ」を売る、という発想で、お客さんにコストをかけてもらった分、それ以上のベネフィットを享受してもらうやり方。

・わかりやすいのがディズニーランド。ディズニーランドは高い(経済的コスト)、行くの大変(時間的コスト)、並ぶのしんどい(肉体的コスト)、色々あってやること迷う(頭脳的コスト)、デートとか一緒に行く人に気を使う(精神的コスト)。めちゃくちゃコストかかっているけど、それ以上のメリット(感動)を返すことで、また行きたくなる、ファンになる。

・ラクにできる、ということは、自分ごと、になってない、といういこと。左側の「自販機」への道は、お客さんのお店への想いが自分ごとになりにくいため、ファンがつかない。

・商品愛がある人は「こんな値段で売ったらこの商品がかわいそうだ」と思える人で、そういう人は価格競争がそもそもできない。そういう店主が老舗になる。

2.ターゲットを攻略してはいけない

・左側「自販機」世界は、お客さんをひとつの塊=ターゲットと見ていて、常連さんの名前は?と聞いても、データベースを見ればわかります、の世界。

・右の「老舗」世界は、お客さんをひとりひとり見ている。もっと言うとお客さんというところを超えて、価値観を共有した仲間、と考えている。

・左の「自販機」世界は、手段・手法にこだわる。SNSがマーケティングとして流行ると聞けば、Twitter、インスタ、Facebook、Youtubeなど色々手をだしてフォロワーを増やすのに忙しい。大概少しやってみて結果がでないと、その手法が悪いという判断をしてやめる。

・右の「老舗」世界は、セールなどの販促情報ではなく、お客さんとの関係性を築いていく目的で「お手紙メルマガ」を送る。そして、毎日お客さんがしゃべりたくなるネタづくりに忙しい。

3.競合対策をしてはいけない

・左の「自販機」世界は、対戦型。競合は殲滅すべき対象とみなす。そして、価格競争を主軸に負けないための消耗戦が続く。

・右の「老舗」世界は、演技型。フィギュアスケートのように相手を打ちのめすのではなく、競合を打倒する対象ではなく、己を磨いていく砥石とみる。そして、自分だけにしかできない技を磨いていく。

4.スケールメリットを強みにしてはいけない

・左の「自販機」の世界は、とにかく数字を追う。価格、露出、品ぞろえ、バックオフィス効率化、全体的コスト圧縮、ととにかくひたすら頑張る。その結果、規模は大きくなっても、お客さんから見ると「ありふれた店」になる。

・「自販機」型の店主のモチベーションは、儲かりたい!、1位になりたい!、表彰されたい!いい車にのりたい!といったものが多い。

・右の「老舗」の世界は、そもそも巨人相手に勝ち目がないことをわかっているので、大企業にはできない、「手間のかかること」をやる。すぐに結果出ないことを逆張りでやることで、「ありふれた店」から脱却し、魅力あるお店になる。

・「老舗」型の店主のモチベーションは「目の前の人に笑顔になってもらうこと」、そこにはお客さんだけでなく、スタッフや取引先も含みます。業務効率化ももちろんがんばるが、効率化されて余った時間は顧客接触時間を増やすことに使う。

5.勝つためのスキルを磨いてはいけない

・左側の「自販機」の世界は、戦う気満々。一生懸命戦うためのスキルを磨く。その結果要領はどんどんよくなっていく。

・左側の「自販機」の世界は、とにかく失敗が嫌い。過去の成功体験を繰り返していく。

・右側の「老舗」の世界は、戦わなくてすむようにいろいろ工夫をする。勝たなくてもよいので、「負けないこと」を考える。孫子の兵法でいう「不敗」。

・右側の「老舗」の世界は、同じ手法を続けるとお客さんも飽きてくるので、失敗できる範囲で「遊ぶ」

まとめ

いかがだったでしょうか?

一見正しそうな「自販機」アプローチがいわゆるレッドオーシャン一直線の道で、賢そうでいて、じつは賢くない道であることがわかります。

戦略というのは戦いを略すということで、「自販機」の道を選ぶというのは戦略という言葉の意味を考えたならば、戦略的に間違っているといえそうです。

学長は、”費用対効果、という指標を掲げて、「この作業はどれくらい効果があるか、数字で表しなさい」ということをやると、確実に「老舗」への道は閉ざされる。”と説いていますが、今の世のサラリーマンで”費用対効果”を問われない人がどれだけいるでしょうか?

そういった意味でこの老舗を目指す戦略を説く学長の考えは、凝り固まったサラリーマンマインドを捨てて、経営者マインドになれ、ということを具体的に教えてくれているように思います。

今日はこのあたりにして、次回は魅力的な老舗型の店舗の事例をご紹介しながら、ECで負けない、ための心得を学びたいと思います。

ここまでお付き合いいただきありがとうございました。

それでは、よい一日を。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?